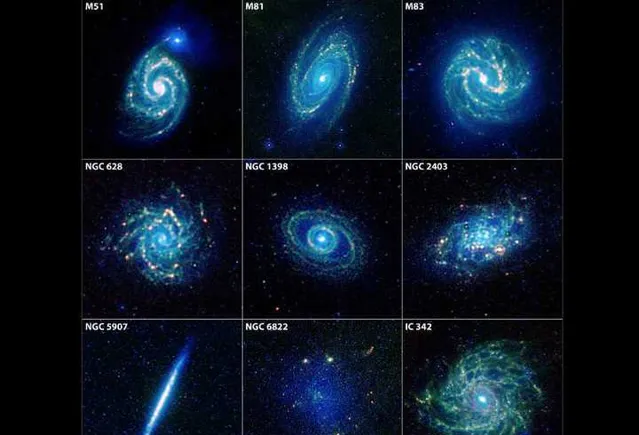

当你读到"星系"这个词时,你的脑中第一个跳出来的形状应该就是银河系那种的螺旋盘子状:

但很多人没见过像两个回旋镖的星系PKS 2014-55:

或者是下面这样长得像个蜂鸟,但名字叫「小叮当仙女」的星系ESO 593-IG 008 :

(后来我在看【彼得潘】的时候,才知道为什么它会叫「小叮当仙子」。。真的像啊)

或者有点像大鹏展翅或者大海龟的NGC 6240星系:

还有像发光的鸡蛋一样的椭圆形星系,下图是哈勃拍到的M60星系和NGC 4647螺旋星系的合影:

或者长得像个逗号或蠕虫的触须星系:

(注:以上我特意举了几个正在合并中的星系的例子,另外,我们现有的星系分类是基于可见光观测。当在其他波长下观察时,星系结构看起来会非常不同。)

哈勃序列

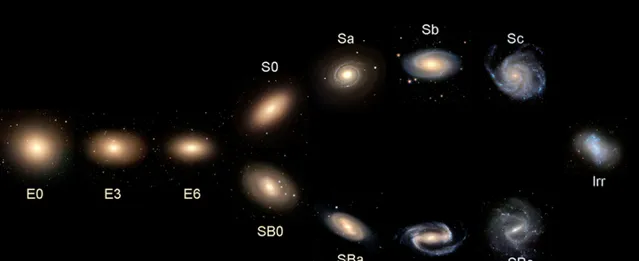

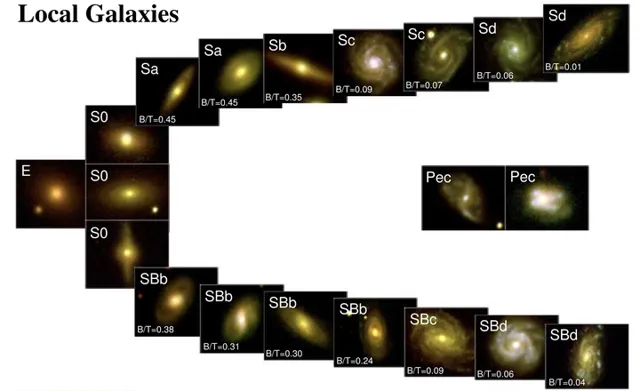

著名天文学家埃德温·哈勃在1926年提出的被称为「哈勃序列」的分类方案中 [1] ,基于照相底片上星系图像光学外观的不同,把星系分为四种 [2] 形状类型:

1.螺旋星系(代号S,原来S是象形文( 大误) ):

2.椭圆星系:

来一张椭圆星系和螺旋星系的合照:

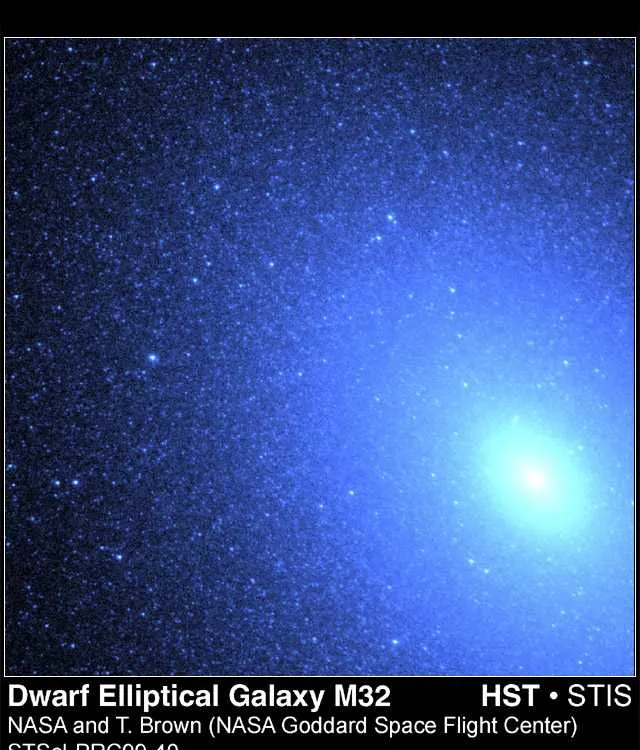

很多人会觉得,这会不会就是一个光斑而不是一群恒星啊?嗯,正好有一些椭圆星系离我们足够近,我们可以分辨出其中的单个恒星,例如矮椭圆星系M32(NGC 221),虽然比银河系小很多,但它却是人类所知密度最高的星系。

3.透镜星系(记作S0):

4.不规则星系Irr:

根据哈勃这个(并不完全正确的)音叉分类体系,星系开始时先形成椭圆形的结构,然后分支成螺旋状的、或透镜状、 以及不规则形状的星系。在每一个细分类中,又分别用下标a、b、c表示星系核的大小和旋臂缠绕的松紧程度。

虽然现在已知这种进化序列是一个不太正确的解释(哈勃序列曾经被认为是椭圆演化成螺旋的进化序列,现在被认为只是反映了不同星系的形成过程),但分类还是按照这个分类的规矩继续用下去了。

前面铺垫了一大堆,终于可以讲正题了。

为什么大多数星系是圆盘状而不是球状?

答案的关键在于星系的气体含量。

星系的形状,是由其所含物质的状态决定的。这里的物质不仅是指那些发光的恒星,还包括尘埃、气体、暗物质等。

而气体和尘埃是可以长时间大量碰撞(摩擦)的。这些碰撞中,总的角动量不会消失(或者说角动量基本是守恒的)。这意味着当气体和尘埃最终在不断碰撞消耗了能量从而向中心坍缩变小时,一团旋转缓慢的大东西将变成一团更小的但旋转得更快的小东西。当它旋转得更快时,碰撞也加剧(距离产生美,距离没了,摩擦就多了,人生亦如此),它就开始变平,逐渐变成了一个圆盘(这个我在之前的「为什么土星环那么薄」的回答中已经讲过具体的原因了,这里写不下,略了)。

简单的说,同样是因为角动量的原因,它形成的原始球体收缩并逐渐变得更致密时,圆盘平面以外的任何物体都可能被圆盘中的物体撞击或引力俘获,最终形成扁扁的一个圆盘状。螺旋星系往往有很多气体和尘埃,所以最终形成了盘状。

有人问,既然这样,那些至今仍是球形的星系是怎么保持不变成螺旋状的呢?

从目前的数据来看,长期保持稳定的球状星系往往都是些较小且稀疏的星系,它的物质分布的太广,无法将它们聚在一起形成一个较小的球体,也就没有足够的碰撞让角动量把它变成圆盘,所以能保持球状相当长的时间。(如果算上矮星系的话,那椭球状的星系肯定将占多数)

另一方面,星系的初始条件决定了其恒星形成速度,反过来会决定星系的形状。例如,有的星系会在10到20亿年就开始提前坍缩 [6] ,并迅速形成恒星,星系里的气体也就在早期就都被消耗掉了,于是快快地形成了椭圆星系。而有的星系坍缩较慢,恒星形成的速度也较低。做为恒星形成所需的「燃料」,气体消耗得也较慢,有大量摩擦,于是慢慢的形成螺旋星系。如果你仔细看螺旋星系的图片的话,你能看到,它的中央红色部分是「老」恒星,而外围几个臂的蓝色部分是「新」恒星,它是在慢慢的形成。

另外,星系在数亿年的时间里由椭球状沉降成螺旋的形态以后,并不是一成不变的。当螺旋星系间发生新的碰撞并合并时,它们的结合体将再次变成椭球形。最终,如果新的椭球星系因为大量恒星的快速形成而耗尽了其所有气体,它就将保持椭球星系(否则还会变为螺旋星系)。这就是为什么很多经历过多次合并的大的「旧」星系通常是椭圆形的。

60亿年前的宇宙,螺旋星系少了一半

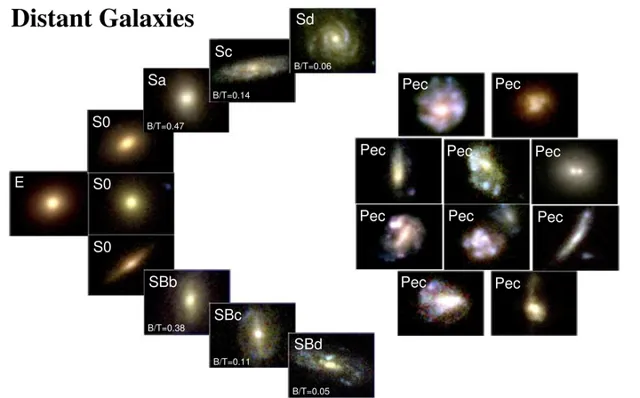

在2009年左右,由巴黎天文台的天文学家François Hammer牵头和我国的中科院国家天文台一起搞的一项上了全球各大天文期刊和【Nature】的研究表明 [7] ,在银河系附近, 螺旋星系S占比是72% ,椭圆星系E占3%,透镜星系S0占15%,而不规则星系占10%(数据来源:SDSS斯隆数字巡天)。

而借助哈勃空间望远镜的GOODS巡天对遥远星空的抽样数据可知,60亿年前, 螺旋星系S占比是31% ,椭圆星系E占4%,透镜星系S0占13%,而不规则星系占52%。

简单一比较就容易发现,60亿年前,螺旋星系的数量只有现在的一半不到,椭圆和透镜星系没变,非弛豫的不规则星系大幅增加。也就是说,不规则星系可能在这60亿年中演化成了漩涡星系。按照这个假说模型 [8] ,不论怎么样,椭球状星系都不会是多数(不含矮星系),而螺旋状和不规则状星系才是宇宙的主旋律。上面讲过的角动量守恒及碰撞成因论,在解释这一模型时也还比较好用。

银河系真的是完美的螺旋状么?

再回到开始的起点,我们的银河真的是你在大多数图片中看到的那样,是个螺旋状的么?

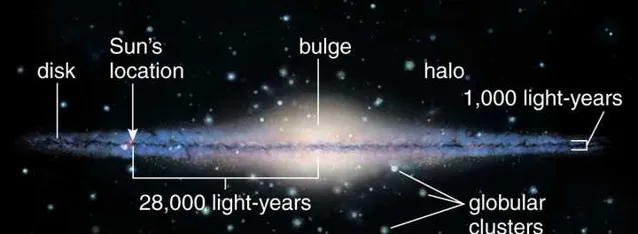

事实上,银河系外围还有由稀疏分布的恒星和星际物质组成的一个球,被称为银晕。它的范围很大,直径约100千秒差距,比银河系主体大3倍以上。初步估计其质量为总恒星质量的0.1-1%。(此处数据已修正,2022)

除了银晕,还有暗物质晕。银河系和其它大多数星系一样,都被大量暗物质包围 [9] 。这些物质无法通过常规手段检测,也不能直接分析,因此只能从它对恒星、星系和其他周围已知物质的影响来推断其存在。事实上,暗物质才是星系质量的主要构成,而我们能看得到的物质只占总质能的4.6%左右。

好吧,不论怎么说,还是盘状星系看着比较顺眼,看着更有可能产生外星文明(大误):

或者絮状的螺旋星系也还挺震撼的:

在人类短暂的历史里,人类大部分时间都迷恋在自己的小世界里,在那里人们生老病死,一切自然;在那里做出来的事覆水难收;在那里罪恶无法预防。

未来有一天,当人们最终迈进全新的太空领域、从银河系之外用肉眼看到银盘的形状之时,才会知道,人类文明是多么的渺小和短暂。

课后题:

银河系有几个「臂」?

好了,先写到这儿吧,有问题请留言哦。

客官,向左划一下屏幕,加个关注呗! 我保证会写很多无用的知识给你看的!

参考

- ^ 1920年雷诺比哈勃早6年提出了类似的分类方法。

- ^ 一开始只有三种,不含透镜形

- ^https://www.sciencetimes.com/articles/32704/20210807/nasas-hubble-space-telescope-releases-new-images-mysterious-celestial-object.htm

- ^https://www.zhihu.com/question/57927909

- ^https://earthsky.org/space/what-are-elliptical-galaxies/

- ^http://abyss.uoregon.edu/~js/ast123/lectures/lec11.html

- ^https://arxiv.org/pdf/0906.2805.pdf

- ^ 指François Hammer提出的「漩涡星系重建」假说

- ^https://news.softpedia.com/news/The-Galactic-Dark-Matter-Halo-Is-Shaped-Like-a-Ball-131354.shtml