最近互联网掀起一场「反老登电影」的热议。

最开始,「老登」成为艺术的前缀,纯粹是男导演们自讨苦吃。

过去,他们在商业大片、科幻巨制等「主流商业类型」之外创造了「小妞电影」(chick flick)这个说法,这是一个从男性本位出发看待女性题材的分类方式。为了回击这个说法,一些女性创造出「老登电影」这个说法,来凝视那些「男人与马」的电影。

很快,这个概念被挪用到其他领域,文学、流行乐,都出现了「老登」作品。比如有:

不喜欢诺兰和库布里克。

不喜欢【平凡的世界】和【白鹿原】。

不喜欢李宗盛和刀郎。

……

这些来自女性主体的意见,重塑了我们对经典艺术的认知,撬开了某一种固定评价体系的裂缝。

但另一方面,当「反老登」越来越广泛,在面向女性的这一面,也出现了一丝值得反思的隐忧。

经典与反经典

在绝大多数情况下,任何一个艺术门类的历史,都是由构成「经典」的作品及其作者组成的、存在历史脉络的目录。

当我们试图进入一种艺术史,总是要先从那些值得欣赏的作品入门。【现代汉语词典】中解释「经典」为「具有典范性、权威性的著作」;英文里的「经典」( classic)一词,则还有一层「标准」的含义,能称得上经典的作品,在自己所属的时代被认为具备形式上的完满。以中国现当代文学为例,「鲁郭茅巴老曹」几乎是「经典」这个概念的具象化;想当影迷,要从豆瓣/MUBI的Top 250榜单起步——您得先把这里面的片子「刷完」才算入门。

豆瓣电影Top 250榜单部分截图

如果缺乏反思精神地将这些经典目录全盘接受,会导致一种超历史的思维定式:好像文学史天然就是这样写就,电影史本身就是这样构成,那些彪炳史册的作品,就像日月星辰一样缀满艺术的天空,不容置疑。

实际上,「经典」是一个动态的概念,与其说一些作品是「经典」,不如说这些作品经历了「经典化」。

经典化的过程,在文学和电影领域分别存在两个非常典型的案例。

其一是夏志清对沈从文、张爱玲、钱钟书的「再发现」。在其1961年出版的著作【中国现代小说史】中,夏志清专辟一章论述沈从文作品对现代人处境的深切关注,主张将沈视为与茅盾、老舍、巴金具有同等地位的「资深作家」;他对张爱玲的小说不吝赞美,认为张爱玲是「今日中国最优秀最重要的作家」;他欣赏【围城】的趣味,提出这是「中国近代文学中最有趣、最用心经营的小说,可能是最伟大的一部」。

张爱玲

这些论断,即便是在60年代的港台文学界也称得上是石破天惊之语。随着时间推移,华人世界的文学研究对这三位作家的推崇程度不断上升,不能不说一定程度上受到夏志清的影响。这就是一个突破历史语境的「再造经典」的案例,复旦大学教授张新颖曾提及,夏志清对中国现代文学真正的贡献不在于他重新发现了哪位作家,而在于提供了文学史的另一种写法,他主张从审美、艺术的角度评论文学作品,从而为那些在革命文艺观下被忽略的作家解开遮蔽。在夏志清的发掘中,这三位作家在人性幽微之处的探寻,以及为他们所共通的那种小的、美的、精致的、趣味的文艺取向,与社会的、进步的、宏大的、史诗的叙述,有着同等重要的艺术价值。

另一个案例离我们所处的时代非常近。从1952年开始,由英国电影学会主办的【视与听】杂志每隔十年就会邀请世界各地的影评人和导演投票选出他们心中的影史十佳,1992年起,清单被分列为「影评人榜」和「导演榜」。2022年,在【视与听】所主办的史上第8次影史百大佳片评选当中,比利时女导演香特尔·阿克曼的【让娜迪尔曼】问鼎榜首,是第一次有女性导演、女性题材作品登顶,在此之前,无论在影评人的榜单还是导演们的评选中,榜首一直在库布里克、奥逊·威尔斯、希区柯克当中诞生。

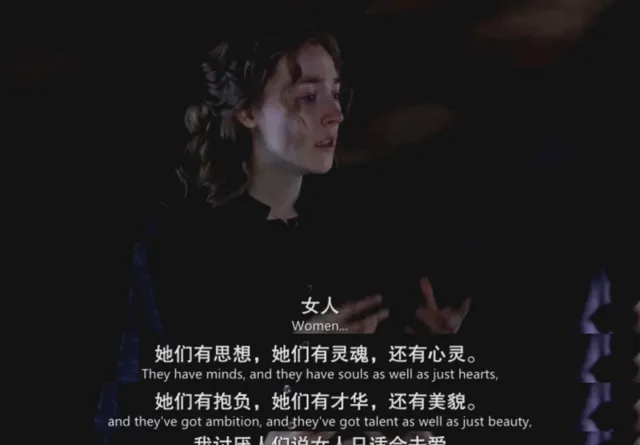

【让娜·迪尔曼】剧照

正是这个重要的变化凸显了「每隔十年重新评选」的必要,我们需要从更具当下性的语境出发,重新回到「经典」诞生的年代,进行富有洞察力的重新打捞。【让娜迪尔曼】的经典化,与近年来女性主义思潮发展不无关系;而即便单从技法上来看,阿克曼所使用的冷静、克制的叙述和大胆、先锋的固定长镜头,相比【公民凯恩】【迷魂记】【2001太空漫游】所体现出的好莱坞经典叙事,也得到了前所未有的承认与褒扬。

在「经典」的话题里,有一个完整的、存在权力话语的操作场。从作品问世时的刊登、出版、上映,到同时代的批评、评奖、宣传,再到后世汇编精选集和教材时的筛选和定论,在过去的时间里,我们其实不常问出这个问题:是谁做了这些事?

但是现在我们觉得有点不对了,它首先来自网络上一些敏锐的女性的察觉。这是不争的事实:这些经典往往出自男人之手,而那些将其推崇为经典的学者、评论家、出版人、影评人、奖项组委会、深度爱好者,大多数也是男性。

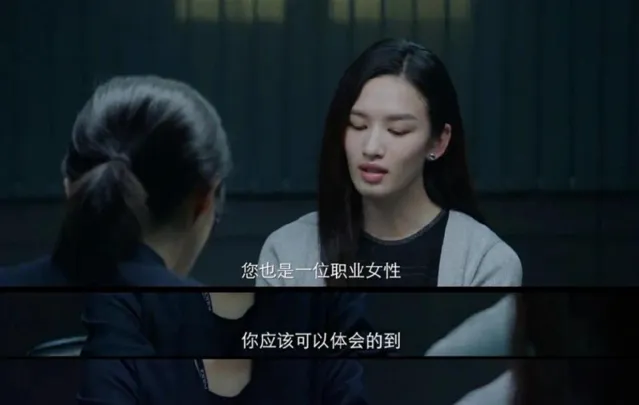

【摩天大楼】剧照

为了表达对这一现状的不满,她们挪用了东北方言里的「老登」来指代这些被男性捧上神坛的男性作品:老登文学、老登电影、老登音乐。

假如将「反老登」理解成「反经典」,这是很有意义的批判行为,是对艺术史富有创见的回溯。

但是随着「老登艺术」的讨论被扩大,人们的关注点似乎从经典化的权力运作上离题了。

反老登,然后呢

打碎是容易的,重建却很难。我们重新发现沈从文、张爱玲、钱钟书,将女导演的伟大作品重写进电影史,并不是因为我们把过去的一些文学评定和影史经典都批倒,而是在新的理论视野中为这些被遮蔽的作品找到了新的进路。

但是现在对「老登艺术」的批判,似乎缺少了这样有力的理论视角,而逐渐演化成一种情绪性的发泄。

什么是「老登味」?我想目前可能没有人能对这个概念下确切的定义,因为男人「登」起来,确实是各有各的「登」法。无论是贬低女性,还是追崇暴力,无论是「汽车与马」,还是热衷「裤裆里的那点事」,借助邵艺辉在【好东西】里的台词,总而言之,「老登味」是一种有毒的东西。

【好东西】剧照

在文学作品中识别「有毒的东西」,该是一种很富创见的重读活动,所以我完全支持女性对经典进行重新评估。但是与此同时,我们必须警惕:当你对一样事物表达不满的时候,你是确切地知道它的漏洞和缺陷在哪里,还是只是在「扣帽子」?

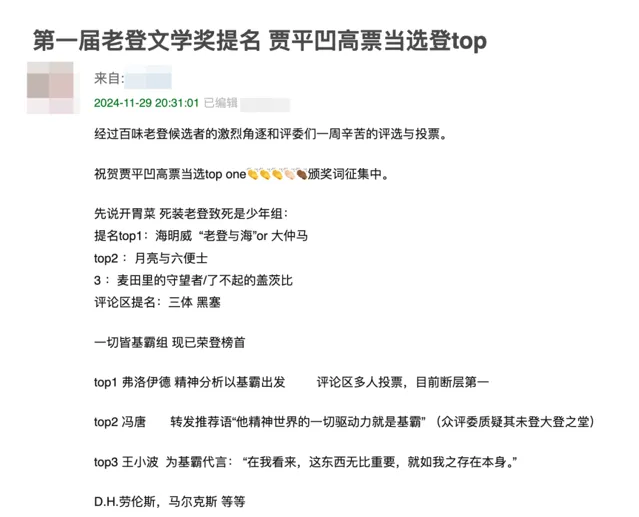

在【第一届老登文学奖提名】的豆瓣名帖里,我看到一段在逻辑上非常站不住脚的话:「天下苦老登文学久矣。多少个夜晚因为读不懂初高中必读书目上的老登文学而捶胸顿足哀叹自己文学品位不够。多少次把名师大家推荐的老登文学,看了开头就看不下去弃置一边而感叹自己不如老登有丰富阅历。长大后才知道我们不应该反思自己,而应该反老登。」

豆瓣截图

高深莫测、难以读懂的东西,就是「老登」吗?如果是这样,岂不是变相承认男性在智识上要比女性优越吗?如果将「看不懂」这个结果归因为这些作品是老登艺术,那么我们如何面对那些写法晦涩难懂、在思想世界上别有洞天的女作家呢?这样的批评,对女性来说,难免有自我矮化的风险。

在帖中被提名的王小波,大概也是头一遭被和冯唐放在了一起。大致一看,好像他们的小说确实都有点共性,比如充满了玩世不恭的性描写,多年来,这两位作家得到的男性拥趸也比异性更多,罪加一等。

但是实际上,认真读过王小波的人都能感受到,在他的写作中,女性往往美好而自由,而男性往往呆傻而蠢笨;同时,性与权力在他笔下被嘲讽被解构,历史叙述一点都不可靠,大多数虚伪的人不如一只特立独行的猪,社会只是一个人们不得不生活在其中并屈服于很多荒谬的地方。王小波的写作,或许不仅不「登」,如果他活到现在,大概也会站在「反老登」这一边。意识到当下的社会结构是建构而不是自然,于是去对抗社会的固有认知,嬉笑怒骂,重写神话,这种创作与女性主义是存在很大程度的一致性的。不知道王小波如果看到自己被打成「老登」且与冯唐相提并论,感觉冤不冤枉。

豆瓣截图

因为浮皮潦草的印象而放弃了解经典艺术,会把我们的世界收窄,这并不是一种勇敢的行为,相反,是关闭了我们原本可以进入的一块天地,女性有能力在了解之后批判它,而不是面向一个尚未被充分理解的艺术世界,仅仅从身份出发拒绝它。

当然,没有任何作家是一辈子非读不可的,正如没有任何一部电影是此生必看,我们完全可以从其他地方找到理解与共鸣,甚至创造一种前所未有的艺术形式和表达方式,这也是邵艺辉在【好东西】的创作中体现出来的观点:女性可以撇开男性,一起来创造一种新的规则和新的玩法。

现在的老登艺术批判,有多大程度能导向这种重建呢?

有些时候,我们要走过一些路之后,才会知道新的路径最有可能在什么地方。

不要让女性主义庇护我们

近年来,互联网上的很多女性在「批判和反思」社会现状这件事上都展现出了相当多轻盈而有力的洞见,但是在反老登艺术上,我们可能真的忽略了一件事:智识是对人的要求,而不是对男人或者女人的要求。

重估经典的过程大有意义,但这并不是一件容易的事,也不是一朝一夕的事,更不是动动嘴皮子的事。当我们决定撬动经典艺术的藩篱,我们实际上面对的,是父权制社会中延续千百年的一系列事实:男性一直比女性拥有更多的受教育机会(勃朗特三姐妹工作供养弟弟上学和写作);男性往往有更充足的资金、空间和时间进行文艺创作(伍尔芙提出「一间自己的房间」);特定年代里男性在社会交际上的优势让他们的作品更容易被看见和赏识,从而进入经典的评价体系(拥有同等甚至更高才华却没有丈夫出名的女性创作者,比如谢烨和顾城)。

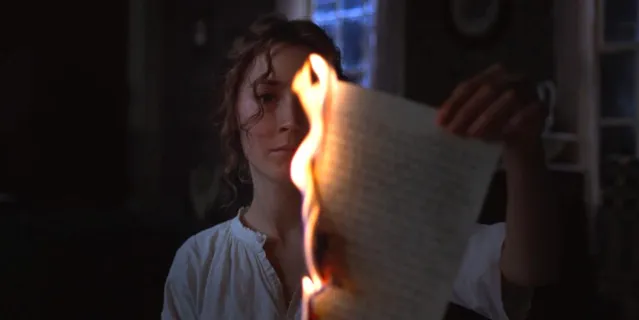

【小妇人】剧照

这些问题,很难用「老登」这个不甚清晰也不甚严谨的词语来概而括之。

如果我们只选择一种视角先入为主地切入艺术,我们看到的只会是与这个视角相符或者相悖的东西,它是很狭窄的。当女性以主体性姿态进入原本由男性主导的艺术世界,我们的解读到底是提供新意和批评,还是只为了印证我们已有的印象和结论,对男性来说可能尚且构不成太大杀伤力(毕竟话语权仍在他们手里),对女性来说,却存在相当重要的区别。

「老登」应该是一个有力的开始,而不是论证的结束。如果我们仅仅因为「老登」而放弃理解艰深晦涩的作品,更无视形成现状的历史根源和社会机制,我们的批判就会失去力量,我们的智识也会受到自我贬抑,在这样的潮流下,真正危险的苗头却是:女性将女性主义当成一种庇护,主动简化自己的思维和内心世界。

【可怜的东西】剧照

或许有女性会说(我也已经看到了这样的说法),我们已经被男性文学忽视、侮辱、误解了千年,现在我要来批判他们,不需要这么谨慎。更有甚者,以「过正才能矫枉」为这种整体性的批评背书。

可是,女孩子们,我们永远不应该因为任何「主义」,轻易放弃独立思考和理性判断。女性主义召唤的是流动和自由,而不是封闭和窄化。如果只是从女性身份出发「反老登」而不能给出合理有力的论据,这无疑是滑向了与老登相同的那一面,而恰恰并未与老登对立:真正有「登味」的创作难道不是「登」就「登」在,只是从一种性别出发,而忽视、压抑了属于另一种性别的世界吗?

不要让女性主义庇护我们。女性主义是我们的武器,是我们的理论工具,是我们的实践指导,但它不是一个我们处在其下就可以拒绝理解、拒绝沟通、拒绝反思的庇护所,这会让我们变懒、变小。

2024巴黎奥运会开幕式上西蒙·德·波伏瓦没有被升起的雕像

我仍然记得,在今年巴黎奥运会的开幕式现场,对波伏瓦那座因故障未升起的雕像,有女孩写下这样的感受:「这样的场面出现得恰到好处,她仿佛在告诉我们:现在还不是庆祝的时候,女孩子们,继续前进吧!」

我们需要有勇气面对复杂,需要有理有据地说出试图改变世界的想法,需要意识到,新的世界还在等待我们建立,而不能停留在把旧的世界否决。

要知道,波伏瓦恰好就是一个复杂的、不太容易读懂的作家。

作者 | 戈色

编辑 | 吴擎

值班主编 | 吴擎

排版 | 八斤