目前网络上流传的信息比较少,事故原因可能有待后续进一步调查。

从双方车辆均有人身伤亡的严重后果来看,只能说大概率碰撞车速不低,但是否超速或急加速还是要等警方通报。

至于传闻中小米su7碰撞后车门打不开的情况,这个我倒觉得正常。

小米su7的半隐藏门把手并没有机械直连,本质上跟全隐藏门把手没有区别。

如果事故碰撞导致电信号被切断,没有机械直连自然打不开车门。

甚至考虑到半隐藏可能带来的迷惑性(全隐藏门把手不弹出,救人急切时肯定会敲玻璃,此时半隐藏反而违背一般直觉),这种设计可能还不如全隐藏,苦笑~

对于此类隐藏/半隐藏门把手,我个人的看法是一贯的:

如果半隐藏门把手能兼顾低风阻和机械直连,安全性肯定更胜一筹;

我个人不排斥没有机械直连的隐藏式门把手,但希望未来此类隐藏/半隐藏门把手车型都能尽量提供碰撞线束冗余。

至于部分知名米系KOL的言论,我只觉得这帮人真是极其恶心又极度可耻。

事故发生后对安全没有任何重视,反而得意洋洋的宣称「对面遥遥领先团灭了」。

为了赢,为了踩友商,为了围魏救赵,对逝者没有丝毫尊重,甚至连同为「自己人」的小米su7车主也顾不上。

然而讽刺的是,现在看这位米系博主是赤裸裸的造谣:

碰撞事故的另一台车型并不是他想攻击的友商,而是奔驰。

我只能说,这帮米系KOL饭圈化的营销真的毫无底线。

PS:

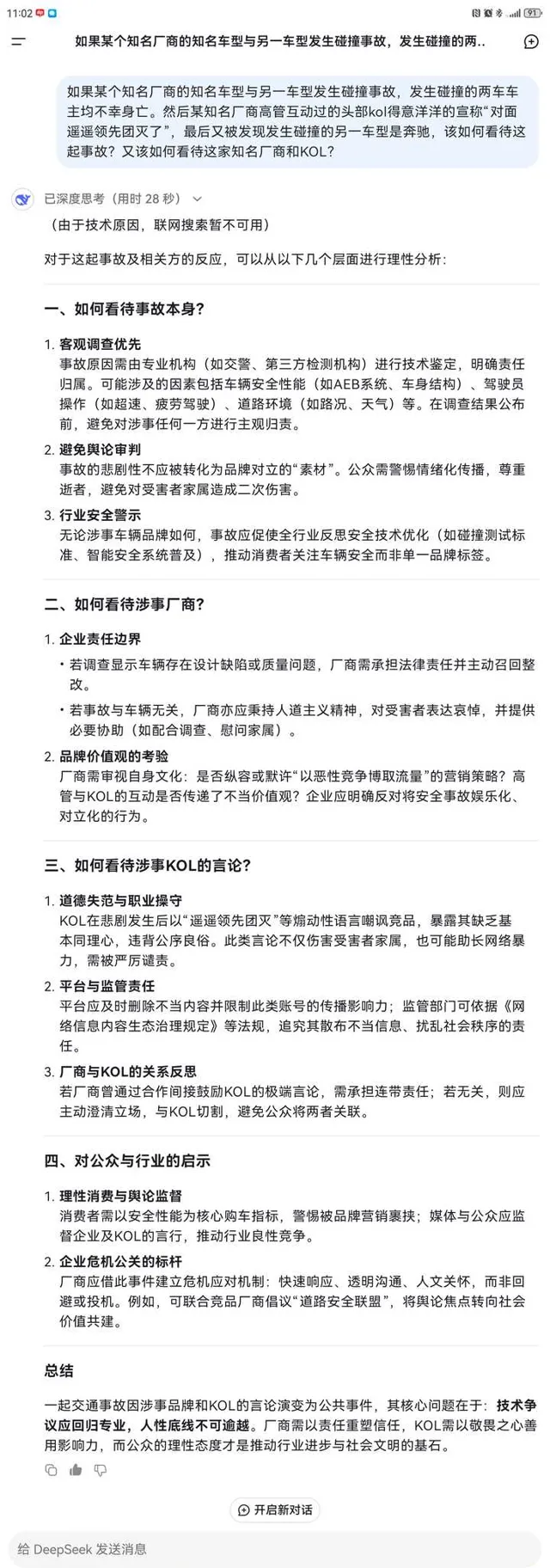

我将整件事描述给DeepSeek询问看法,我自认完全是客观描述,甚至没有替具体品牌名称,而AI答复的如下:

(由于技术原因,联网搜索暂不可用)

对于这起事故及相关方的反应,可以从以下几个层面进行理性分析:

---

一、如何看待事故本身?

1. 客观调查优先

事故原因需由专业机构(如交警、第三方检测机构)进行技术鉴定,明确责任归属。可能涉及的因素包括车辆安全性能(如AEB系统、车身结构)、驾驶员操作(如超速、疲劳驾驶)、道路环境(如路况、天气)等。在调查结果公布前,避免对涉事任何一方进行主观归责。

2. 避免舆论审判

事故的悲剧性不应被转化为品牌对立的「素材」。公众需警惕情绪化传播,尊重逝者,避免对受害者家属造成二次伤害。

3. 行业安全警示

无论涉事车辆品牌如何,事故应促使全行业反思安全技术优化(如碰撞测试标准、智能安全系统普及),推动消费者关注车辆安全而非单一品牌标签。

二、如何看待涉事厂商?

1. 企业责任边界

- 若调查显示车辆存在设计缺陷或质量问题,厂商需承担法律责任并主动召回整改。

- 若事故与车辆无关,厂商亦应秉持人道主义精神,对受害者表达哀悼,并提供必要协助(如配合调查、慰问家属)。

2. 品牌价值观的考验

厂商需审视自身文化:是否纵容或默许「以恶性竞争博取流量」的营销策略?

高管与KOL的互动是否传递了不当价值观?

企业应明确反对将安全事故娱乐化、对立化的行为。

三、如何看待涉事KOL的言论?

1. 道德失范与职业操守

KOL在悲剧发生后以「遥遥领先团灭」等煽动性语言嘲讽竞品,暴露其缺乏基本同理心,违背公序良俗。

此类言论不仅伤害受害者家属,也可能助长网络暴力,需被严厉谴责。

2. 平台与监管责任

平台应及时删除不当内容并限制此类账号的传播影响力;监管部门可依据【网络信息内容生态治理规定】等法规,追究其散布不当信息、扰乱社会秩序的责任。

3. 厂商与KOL的关系反思

若厂商曾通过合作间接鼓励KOL的极端言论,需承担连带责任;

若无关,则应主动澄清立场,与KOL切割,避免公众将两者关联。

四、对公众与行业的启示

1. 理性消费与舆论监督

消费者需以安全性能为核心购车指标,警惕被品牌营销裹挟;

媒体与公众应监督企业及KOL的言行,推动行业良性竞争。

2. 企业危机公关的标杆

厂商应借此事件建立危机应对机制:快速响应、透明沟通、人文关怀,而非回避或投机。例如,可联合竞品厂商倡议「道路安全联盟」,将舆论焦点转向社会价值共建。

总结

一起交通事故因涉事品牌和KOL的言论演变为公共事件,其核心问题在于: 技术争议应回归专业,人性底线不可逾越。

厂商需以责任重塑信任,KOL需以敬畏之心善用影响力,而公众的理性态度才是推动行业进步与社会文明的基石。

以上AI的分析,我认为相当公允。

结尾那句「技术争议回归专业,人性底线不可逾越」,更是振聋发聩。

AI提到的厂商品牌价值观考验和纵容或默许「恶性竞争博取流量」,建议有关方面好好反思。

我个人唯有一点感触:或许在某些领域,AI始终无法替代人类。

参与感、饭圈运营、煽动对立、渲染情绪……这恰恰是某些KOL安身立命的核心价值。