據觀察者網報道,俄烏沖突後,美西方對俄制裁,印度則狂購俄羅斯原油。近日,英國【金融時報】援引俄羅斯政府檔稱,俄印間貿易往來不僅限於能源,還涉及電子產品、生產設施等軍民兩用產品。檔顯示,俄羅斯一直從印度秘密采購這些敏感產品,同時尋求在印度合作建廠的可能性。報道稱,該報看到的遭泄露的俄羅斯政府通訊信件,來自俄羅斯工業和貿易部。該部門負責監督國防生產,為持續兩年之久且沒有停止跡象的俄烏沖突提供支持。

俄羅斯工業和貿易部負責監督國防生產,自2022年2月起,便持續為沖突前線提供支持,至今沒有停止的跡象。信件內容顯示,早在2022年10月,俄羅斯就制定機密計劃,斥資約820億盧比,透過印度,源源不斷地獲得電子裝置(包括無人機)、生產設施等軍民兩用產品。此前有媒體報道稱,在美西方支援烏克蘭、制裁俄羅斯的時候,印度卻在狂購俄羅斯原油,為俄羅斯繼續作戰提供了經濟支持。印度的做法讓美國非常不滿,美國財政部副部長阿德耶莫就警告了印度三大商業組織。

印度,作為俄羅斯原油的重要買家,在沖突後顯著增加了對俄石油的進口量,這一舉措不僅緩解了俄羅斯因西方制裁而面臨的經濟壓力,也為印度自身提供了穩定的能源供應。然而,雙方的貿易往來遠不止於此。俄羅斯將印度視為一個替代市場,利用其龐大的盧比儲備來采購那些受到西方出口管制的軍民兩用技術產品,並計劃與印度合作開發生產。這一戰略不僅體現了俄羅斯在面對西方制裁時的靈活應對,也顯示了印度在全球供應鏈中的重要地位。

美國前段時間還打壓起了印度,這使得印度啞口無言,畢竟他們雖然不像日韓那樣面對美國時非常懼怕,但是印度的實力跟美國是沒辦法比的,所以印度也不敢過多的吭聲。主要是印度的立場有點不堅定,總是想著在很多國家都能占上點便宜,其實最讓美國受不了的是,印度和美國的「敵人」來往密切。那便是俄羅斯,美俄之間的關系劍拔弩張,美國這些年也一直都在想辦法整治俄羅斯,而印度在這個時候,「墻頭草」的角色被他發揮的淋漓盡致,這惹怒了美國。

隨著西方不斷地衰落,他們不會再與以往那樣,容忍一些夥伴國家在東西兩大陣營之間「吃裏扒外」。相反,對於像印度這樣長期在兩大陣營間左右逢源的國家,西方正在采取實質性舉動,迫使該國在大國之間明確立場,導致印度在美俄之間左右逢源的好日子似乎正在被終結。要知道,印度之所以會有如此優越的國際環境,是因為該國一直都是東西兩大陣營重點拉攏的物件。不過,時過境遷,國際形勢已發生變化,更何況,印度做的一些事情,對西方來講也實在「太不厚道」。

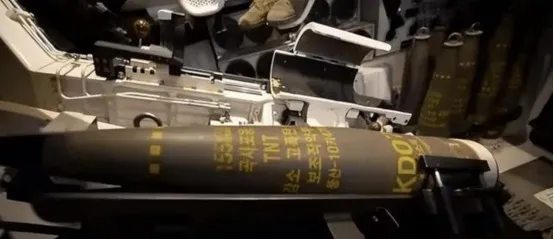

印度成為俄羅斯重要夥伴,據檔披露,俄羅斯工業和貿易部與印度合作夥伴共同制定了一項五階段計劃,旨在建立一個封閉的支付體系,確保軍民兩用部件的穩定供應,印度企業已開始試點生產俄羅斯設計的零部件,並探討透過第三方國家轉運的方式,以隱藏實際參與者身份。這不僅反映了俄羅斯對印度市場的重視,還凸顯出印度在全球供應鏈中的重要地位。貿易流量數據揭示真相,俄羅斯與印度之間的貿易量顯著增加,特別是在電子產品和機械裝置領域。

檔公開後,在西方引發一場「大地震」,很多媒體和政客紛紛表示「震驚」。要知道,印度制造的電子產品等軍民兩用的商品,很多技術都來自西方和日本。如果檔內容屬實,那麽印度才是真正支持俄羅斯在烏軍事行動的亞洲國家。因此,一旦事態進一步發酵,印度可能會面臨來自西方國家的追責甚至制裁。畢竟,西方制裁俄羅斯,就是不想讓該國獲得源自西方的電子產品和其他敏感商品。而印度這樣做,等於就是在拆西方反俄計劃的台。

美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)宣布 ,將「木蘭」號(Mulan)和「新能源」號(New Energy)兩艘液化氣船列入制裁名單。根據美國財政部釋出的聲明,總部位於印度的兩家航運公司「Gotik Shipping」以及「Plio Energy Cargo Shipping」作為相關公司也將受到制裁。報道稱,截至8月底,美國已將其他總共7艘船只列入這份制裁名單。美國政府聲稱,這些公司及船舶跟俄羅斯北極液化天然氣2號計畫有關聯,此前美方就宣布對該計畫實施制裁。彭博社稱,最新舉措是對相關制裁的升級。

如今美國對於印度也不再客氣了,截止今年8月,美國企業已經開除190余名印裔高管,最為著名的就是推特前CEO,馬斯克寧願支付5100多萬美元的賠償金也要將他踢出門外。9月美國還直接將兩家印度航運公司列入制裁名單,盡管美國此舉的真正目的是為了阻撓俄羅斯的液化天然氣出口,但也能從側面反映出美國現在對於印度已經絲毫不留情面,國際上傳出的「去印度化」恐怕也並非電洞來風。