近日,一則爆炸性新聞登上熱點。

一架鬼魅般的未知黑色飛機出現於成都市區上空。

網路上流傳的某新型隱身戰鬥機

這一訊息瞬間激起了人們的激烈討論,對於這架飛機的真實身份眾說紛紜。根據「局座定律」:一個武器裝備強不強,跟它的顏值指數成正相關。這架飛機外形如此科幻,如同電影裏面的未來戰機,表明其戰鬥力肯定不容小覷。

「局座」:俺尋思越強越漂亮,越漂亮越強

一些眼尖的朋友還發現,在這架飛機旁邊竟然還伴飛著一架殲20S!如此高端隆重的規格,表明其來歷必定非同平常。對此,有見多識廣的航空發燒友在經過仔細地分析和推理後,提出一個了大膽的猜測:這很可能是中國目前最先進的一代隱身戰鬥機,甚至有可能是網友口中的「六代機」!

新型隱身戰鬥機(左)和殲20S(右)

可能有的小夥伴們會問了,「六代機」是什麽?有什麽厲害的地方?為什麽外觀這麽與眾不同?

不用著急,本篇文章為您一一揭曉。

「六代機」

,即六代戰鬥機

。目前,各國對六代機還尚無明確而統一的定義,不過普遍認同的是六代機是一種概念上正處於研發階段的新一代的高超音速戰鬥機

,其主要特征包括強化的

隱形能力

、第六代航空發動機

、由人工智慧控制的吸氣式系統

等。相對於之前的五代戰鬥機相比,」六代機「在隱身

、效能

等方面都提出了更高的要求。

美國和英國的六代機計畫

簡單地說,「六代機」是一種最先進的高效能隱身

戰鬥機。

「六代機」具體長什麽樣子呢,我們或授權以參考一下珠海航展上展出的新型戰機模型。首先讓我們觀察一下其內部結構:可以看到整體結構上,新型戰機采用了飛翼結構

和全動翼尖

的設計,並且和舊型號相比舍去了後端垂尾和鴨翼的結構

,可以預料其將會具有更強的隱身效能

。同時,該機配備了3個發動機,因此能夠擁有更強機動能力

。另外,該機采用了雙輪主起落架,預示著其能夠儲蓄更多的彈藥和航空燃油以支持更強的續航能力

。

珠海航展上展示的新型戰機內部結構模型

而其中最重要的一項效能,就是它的隱身效能

。新型戰機之所以具有如此科幻的外表,就是因為整體上采用了能夠提高隱身能力的形狀設計

。那麽,為什麽這種形狀能夠提高隱身效能

呢?

首先我們要了解隱身技術的基本概念

和原理

。

一說起隱身,人們肯定會想到哈利波特小說中的隱身衣,相信每個人的童年都曾夢想過擁有這樣的一件神器,只要穿上它就能把身體變得像空氣一樣透明。實際上,在現實生活中,隱身技術

也稱隱形技術

,在學術上稱為「

低可探測技術」

(low observable technology

)

,即透過研究和利用各種不同的手段,來降低物體可探測性光學資訊特征的一種技術

。

「哈利波特」小說系列中的「隱身衣」

戰鬥機的隱身能力包括雷達隱身

,光學隱身

,聲波隱身

等等,其中尤其重要的是雷達隱身能力

,因為在現代戰爭當中,人們利用雷達

這樣的「千裏眼」就能夠輕松發現遠超人眼視覺範圍數百千米外飛行的戰鬥機。想象一下,要想在戰場神出鬼沒如同鬼魅一般,首先最重要的是看不見

,其次才是聽不著和聞不著。

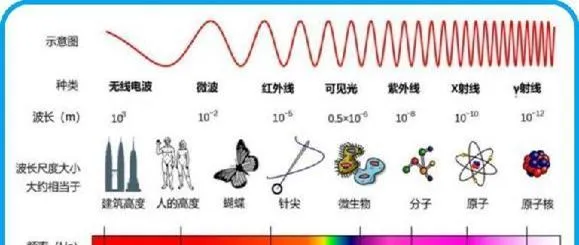

不同波寬的電磁波。和可見光一樣,雷達放射線也是電磁波的一種

而如果降低飛機對雷達發射電磁波的反射率

,那麽就能夠縮減雷達對飛機的探測距離

,進而降低雷達探測到飛機的可能性

,從而能夠實作飛機對雷達的「隱身」。目標物體對雷達波的反射截面積(

Radar cross-p

,

RCS

)

,就是衡量雷達隱身技術效率的指標。雷達隱身技術的最終目的,就是減少雷達波的反射截面積

。

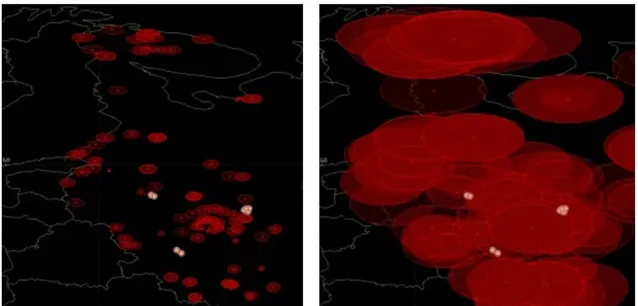

RCS為0.0001平方米和RCS為0.1平方米的莫斯科地區雷達探測範圍模擬。

影響物體的RCS的因素主要有三種:外型與方向性

、放射線反射性

和幾何截面大小

。

1、物體的外型與方向性

物體的外型與方向性對RCS起決定性作用。根據物理光學中的司乃耳反射定律

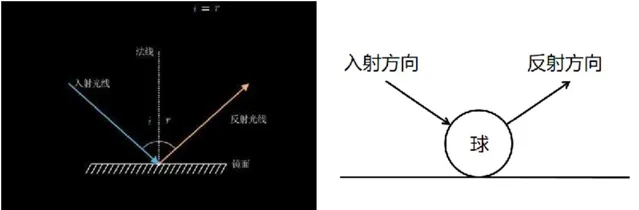

:入射光和出射光對應的入射角和反射角相同

。因此,當雷達發射的入射電磁波照射到飛機表面時,若表面垂直於入射方向,那麽反射波方向將會直接朝著雷達的方向。因此跟我們日常打乒乓或者羽球一樣,球拍面要盡可能地將球拍向對手接不到的地方一樣,飛機的表面也要盡可能的將雷達入射波反射到其它方向

。

光的反射(左)和球的彈射(右)

2、物體的放射線反射性

光,照射到物體表面,根據表面吸收波段

和吸收系數

的不同,會反射出不同顏色和強度的光。同樣的,雷達放射線照射到物體表面,除了一部份被反射出去以外,還有另一部份會被物體所吸收

,如果能夠增大雷達放射線的吸收率

,那麽就能夠減少雷達放射線反射的強度

。

玫瑰反射了白光中的紅光,表現出紅色(左)世界上最黑的塗料,光的吸收率達到99.995%(右)

3、物體的幾何截面大小

而物體大小的幾何截面積大小

也是影響反射回波的因素之一,飛機的體積越大,幾何截面和對雷達波反射面積

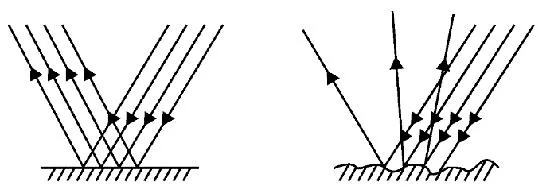

就會越大,也就更容易讓飛機被雷達發現。對於沒有隱身設計的物體來說,物體表面的不規則形狀是隨機的,因此「反射方向性」是隨機的。

金屬的鏡面反射和砂紙的漫反射

隱身技術的發展歷史

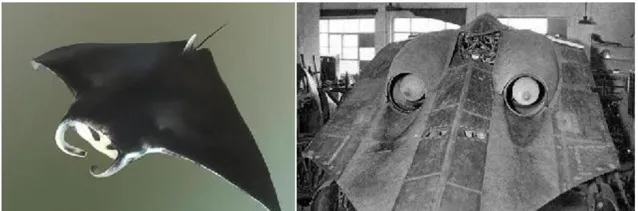

隱身飛機在歷史舞台初步登場於在二戰末期。在80年前,1944年聖誕節,盟軍在攻入一處隱秘的德國軍事基地時,竟意外地發現了一批形狀奇特的神秘飛機。這些飛機具有和常規飛機不同的流線型外殼,整體上就像深海裏面的魔鬼魚一樣。

「魔鬼魚」(左)和二戰德國霍爾騰2-29型戰鬥機(右)

人們經過測試發現,這種扁平的外形能夠具有非常強的隱形效能,有效減少雷達波的反射截面積,從而能夠達到對雷達隱身的效果。並且這種飛機使用了當時最先進的噴射發動機來提供動力

,設計時速竟然能夠高達九百七十公裏。這是人類首次在飛機上運用隱身技術

,由當時已經窮途末路的德國,在面對註定失敗的結局時,孤註一擲所研發。它和當時眾多的德國的秘密武器一樣,在還未研發成功投入實戰前計劃就擱淺了。但是呢,由於這種飛機設計理念超前,因此立刻受到了美國等國的高度重視,各部門立刻進行了加緊逆向研究。這些德國的新型飛機,於是成了現代隱形飛機的雛形

。

20世紀50年代,冷戰帷幕正式降臨,華約和北約開啟了瘋狂的科技軍備競賽。隨著防空體系逐漸成熟和雷達偵察能力的提高

,研制能夠具有反雷達偵測能力的隱形飛機

的需求開始逐漸越發迫切。在這樣的背景下,美國率先成功研制出了能夠一定程度上實作雷達隱形

的U-2高空偵察機,之後陸續在60年代初到60年代中旬,又進一步開發了SR-71偵察機,YF-12戰鬥機等具有一定隱形功能的飛機型號。但是,由於當時隱身能力的研究缺少成體系的理論指導和計算模擬,並且缺少成熟先進的隱形技術,所以這些飛機都不是真正意義上的隱身飛機。

U-2偵察機,SR-71偵察機和YF-12戰鬥機

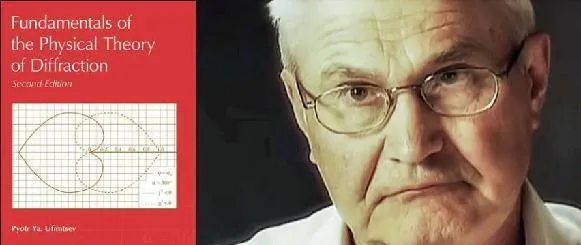

直到60年代中旬,蘇聯數學家彼得·烏菲莫切夫在莫斯科無線電工程研究所的期刊上發表了一篇名為「物理繞射理論中的邊緣波方法

」的論文,為隱形飛機的系統化設計提供了理論框架和進一步的最佳化方向。在這篇論文中,提出了如何對不同幾何形狀的物體電磁波的散射和反射的進行模擬計算的方程式

,闡述了如何設計和利用編程軟體來進行不同結構的雷達截面的投影計算

。為理論計算飛機的雷達隱身技術效率提供了可靠方法

,從而為設計真正意義上的隱身飛機提供了可能

。

基於彼得·烏菲莫切夫的理論,後續衍生出了多種理論框架與模擬軟體。彼得·烏菲莫切夫對雷達隱身能力理論方面的貢獻,為後續隱身技術的發展提供了寶貴的理論研究框架。

現代隱身技術理論的「奠基人」:彼得·烏菲莫切夫

隨著材料學、電子學、機械學的進一步發展,美國洛克希德公司於80年代初研制出了世界上第一款真正意義上的隱身飛機

:F-117 A攻擊機。

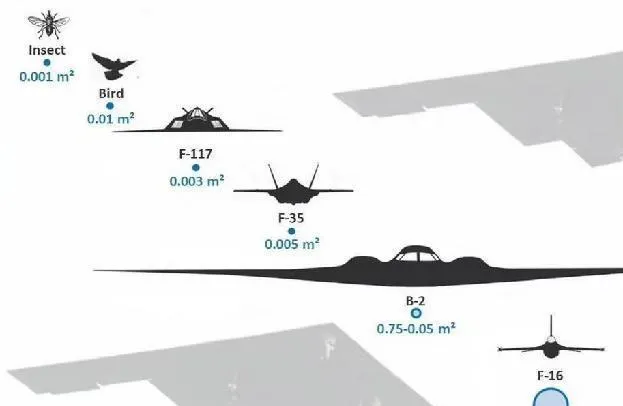

F-117 A最顯著的特質就是非常小的

RCS

,RCS值只有0.001到0.01平方米,甚至小於飛行員頭盔的RCS值。因此與以往的飛機相比,F-117 A能夠具有非常出色的隱身效果。而F-117A之所以能夠達到這麽小的RCS值,靠的就是獨特的外形結構設計

,和先進的雷達放射線吸收材料

。在外型設計上,F-117 A采用了鋸齒狀直邊的多面體幾何形狀

,具有高展弦比的機翼和後掠角的雙翼

,這種設計能夠將反射波集中於小波束寬度的窄波束

,從而使其難以形成連續的回波訊號

。並且,在結構上,取消了射控雷達,采用了全動式V形尾翼、埋入式武器艙、可伸縮天線的設計,從而能夠大幅降低對各個方向雷達放射線的反射強度

。

F-117A攻擊機

在雷達放射線吸收材料方面,F-117 A也進行了大量的考察。其座艙前使用了多層無機金屬膜的復合玻璃結構

,在紅外探測器和雷射照射器的視窗玻璃上,也采用了內表面金屬化處理

或加用細導電絲柵網

,從而能夠降低這些結構的雷達波的反射率。還在飛機的邊、棱、角等強反射部位廣泛使用了多種雷達吸波材料

,分別用來吸收或減弱不同頻率的雷達波。

F-117雖然飛行靈活性較差,但其優異的雷達隱身能力彌補了效能上的缺陷。F-117的研制成功,很快在戰場上取得了顯著戰果:在巴拿馬戰爭和海灣戰爭中,F-117被多次派遣執行轟炸任務,其幾乎從未被敵機或者雷達成功探測到過行蹤,並安全地完成了各項任務。

後續在1983年,世界第一個隱身戰略轟炸機B-1B相繼研發成功。同樣的,B-1B采用了能夠減少雷達波散射的飛機的外形和發動機的進噴射口形狀,並采用了更加先進的隱身塗料

,其RCS

僅僅只有1%

。並且這種轟炸機還能夠在攜帶大量彈藥的情況進行超音速飛行。

戰略轟炸機B-1B

無獨有偶,其它國家也在大力發展隱身技術,並在一些方面取得了世界領先水平。在20世紀80年代初,俄羅斯重點發展了電漿隱身技術

,並在飛機上裝備了第一代電漿隱身技術。在強散射結構處安裝電漿發生器,能夠產生厚度為1mm量級的電漿

,從而減少雷達波的反射率

或者改變波寬

。第二代電漿隱身技術產品在克爾德什研究中心研發,能夠產生易游離的瓦斯,並且具有產生虛假訊號的能力。

技術原理

在歷史的開發中,誕生了多種降低RCS的技術,包括采用吸波材料的材料反射縮小法

、改變目標物體的外形結構的結構反射縮小法

和電漿隱身技術

等等。

其中結構反射縮小法

透過設計飛機的外形,減少外形上能夠產生強電磁波反射的地方

,或者使內部結構更緊湊

,從而能夠縮小整個飛機體積,最終達到降低RCS的效果。

各種飛行物的RCS,透過特殊的結構設計能夠讓體積龐大的飛機匿跡隱形.

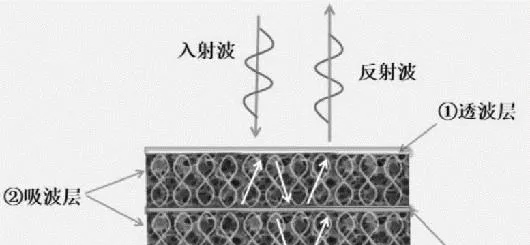

而透過在物體表面上鍍上一層雷達吸

波塗料

(Radar-AbsorbingMaterial,RAM),也能夠實作RCS的降低。具體透過在飛機外殼上鍍有強電磁波吸收系數的薄膜

,或是利用透波

-

吸波效應的復合結構

來減少反射截面積。

多夾層透波-吸波-反射結構一體化復合材料.

電漿隱身技術

則是利用電漿發生器

、發生片

或放射性同位素

對空氣進行游離產生電漿

,利用電漿的逆軔致放射線吸收效應

實作對雷達電磁波的吸收。根據電漿動力學,電漿的逆軔致放射線系數

k

可表示為:

從公式可以看出離子密度的稍微增加

即可引起等離子逆軔致放射線吸收系數的迅速上升

,從而導致對放射線的強烈吸收

。因此,利用電漿對放射線的遮蔽效應

,就能夠有效降低RCS。

前景與挑戰

隨著材料學和航空技術的不斷發展,六代機跟最初代的隱身飛機相比,其效能和實力已經遠遠不可同日而語。但同時,隱身飛機的未來也面臨著來自新技術的挑戰:除了雷達探測,紅外探測技術

等各種探測手段的發展和成熟的也將考驗隱身飛機的戰場生存能力,如何能夠做到全頻譜的隱身能力

是目前隱身飛機迫切解決的問題。不過,雖然未來尚不可知,但我們相信隱身技術的創新和進步,一定會在航空領域,軍事領域以及人們的日常生活領域創造更多的不可思議的奇跡。

未來的隱身材料,會有什麽神奇功能?

參考文獻:

[1] 穿透打擊、剝奪核武!B-21轟炸機隱身效能對雷達探測範圍影響簡析, 陳宇薇.

[2] Fundamentals of the Physical Theory of Diffraction, Pyotr Ya. Ufimtsev, Wiley, (2007).

[3] 傳奇「夜鷹」——洛克希德F-117隱形戰鬥機的故事, 空軍之翼.

[4] 傳奇「夜鷹」——洛克希德F-117隱形戰鬥機的故事2, 空軍之翼.

[5] The B-2 at30: improving with Age, Air Force Magazine, Vol. 102, No. 07 (2019).

[6] 多夾層透波-吸波-反射結構一體化復合材料及制備方法與流程, 王曉文,唐青秀,趙大娟,等.

作者:吳小鋒 | 中國科學院大學

培養單位:中國科學院物理研究所

稽核:劉笑然 特聘研究員 | 中國科學院物理研究所

編輯:Decoherence