【文/觀察者網專欄作者 文少卿】

近期,賴清德將竄訪3個太平洋島國,並在途中「過境」美國夏威夷。

此一行,也將中美在南太平洋的賽局推到前端。

太平洋島國:地緣政治中的關鍵棋子

盡管太平洋島國人口稀少、資源有限,在全球地緣政治版圖中似乎處於邊緣地位,但它們的戰略價值不容忽視。這些島嶼橫跨重要的海上航線,掌控著廣袤的專屬經濟區,其中蘊藏著豐富的海洋資源和水下礦產。

對於中國而言,擴大在這一地區的影響力,是其投射力量和確保海上通道安全戰略的重要組成部份;同樣的,這裏也成為西方大國遏制中國影響力擴充套件的前線。

中國與南太平洋島國的密切交往由來已久。從基礎設施建設到貿易與教育合作,中國不僅提供了大量援助,還不斷加深與當地國家的經濟聯系。「一帶一路」倡議在此獲得了積極響應,包括在基裏巴斯和所羅門群島等國修建港口、機場及電信設施。近年來,中國企業還涉足了漁業、礦業以及可再生能源領域,進一步增強了雙方的合作深度。

文化交流和人員培訓計畫也是中國深化與島國關系的重要手段。過去十年間,數以千計的太平洋島國青年透過中國政府獎學金赴華深造,促進了漢語教育和文化傳播。這些努力不僅帶來了直接的經濟效益,也提升了中國在區域事務中的話語權。一些南太島國領導人公開表示,他們希望透過與中國合作,擺脫對傳統西方援助的依賴,探索更多樣化的外交與經濟夥伴關系。

2022年8月11日,在斐濟首都蘇瓦拍攝的由中國援建的斯廷森橋。 新華社

根據我們的「老朋友」、澳洲洛伊國際政策研究所今年8月釋出的報告,中國已成為該地區發展金融、港口、機場和電信等領域的主要參與者,並尋求在軍事、警務、數位互聯互通和媒體方面發揮更大作用。該報告聲稱,「中國在該地區的接觸和活動似乎是不知疲倦的」。11月下旬,洛伊研究所再度釋出報告稱,中國已經超過美國,再度成為太平洋島嶼的第二大捐助國。

中國的崛起引起了美國及其盟友的高度警惕和反彈。曾幾何時,西方國家對太平洋島國幾乎不聞不問,偶爾的接觸主要與軍事基地或核試驗有關,極少關註該地的經濟和發展需求,常常連外交官都吝於派駐,遑論援助與投資。

然而,隨著中國在該地區的積極參與,西方國家開始加大投入,試圖重新奪回失去的影響力。這生動地詮釋了切·格瓦拉的那句名言:「我們走後,他們會給你們修學校和醫院,會提高你們的薪資,這不是因為他們良心發現,也不是因為他們變成了好人,而是因為我們來過。」

為了應對中國的挑戰,美國提出了「印太戰略」,澳洲推出了「太平洋升級倡議」,紐西蘭也有「太平洋重設政策」。美國國務院強調,印太地區是「美國外交政策的首要優先事項」,並致力於「加強安全,以遏制侵略,反擊挑釁和其他危險及破壞穩定的行動」。

近年來,美國明顯加大了對太平洋島國的戰略投入。2022年9月,拜登政府舉辦了首屆美國——太平洋島國峰會,並釋出首份【太平洋夥伴關系戰略】,承諾提供8.1億美元的新援助。美國國際開發署(USAID)相應地加強了其在該地區的存在,在斐濟重新設立了地區特派團,並升級其在巴布亞紐幾內亞的辦事處。還有包括國務卿安東尼·布林肯在內的美方高級別外交官,頻繁存取南太平洋地區,而此前多年美國鮮有部長級官員涉足該地區。此外,美國於2023年重新開放了駐所羅門群島大使館,並計劃在多個島國增設使領館,以增強其外交存在。

2023年9月,各國領導人齊聚白宮,參加第二屆美國-太平洋島國論壇峰會。

與此同時,美國還在安全領域加大了投入,與澳洲、紐西蘭等盟友合作,向島國提供軍事培訓和防務支持。例如,在2023年8月的太平洋島國論壇(Pacific Islands Forum)上,澳洲宣布將在未來五年內投入4億澳元實施「太平洋警務倡議」,建立一支多國警察部隊,以便在發生重大事件或危機時迅速部署至該地區各國。也是在2023年,美國與巴布亞紐幾內亞簽署了一項防務協定,允許美軍使用當地設施;2020年,美國與斐濟也達成了類似的防務與安全合作協定。這些舉措被廣泛視為對中國在地區影響力增長的直接回應。

在外交領域,美國及其盟友正透過集體力量構建對中國的圍堵態勢。美國透過三邊安全夥伴關系(AUKUS)、四邊機制(QUAD)、「五眼聯盟」以及「藍色太平洋夥伴」倡議(PBP)等多邊框架,強化各國間的協調合作,力求在南太地區形成「以多打少」的局面。澳洲總理安東尼·艾爾巴尼斯提出了「太平洋家庭」(Pacific Family)的概念,承諾向島國提供更多的援助,並透過舉辦領導人峰會等方式鞏固合作關系。他強調:「我們的太平洋家庭必須團結一致,共同應對挑戰。」然而,一些觀察人士認為,這種呼籲更多是一種策略,而非基於真誠的合作願望。

美國、澳洲和紐西蘭竭力扶持太平洋島國論壇,意圖將其打造成遏制中國影響力的平台。澳新兩國利用該論壇推廣所謂的「地區主義」和「家庭優先」理念,旨在維持其對島國的政治影響力,並掣肘中國與島國的合作。例如,論壇制定的「藍色太平洋夥伴」倡議提出「共享資源」概念,實際上增強了澳新對資源的管控能力,對中國在本地區的基礎設施建設和漁業開發計畫構成了間接制約。

雙方的競爭在某些時刻甚至陷入了「短兵相接」。今年5月,澳洲將對吐瓦魯的財政援助增加了數倍,從2023-24年的1700萬澳元提升至1.1億澳元,以防中國「挖角」。而在7月,當中國宣布援建萬那杜總統府後,澳洲和紐西蘭迅速反應,聯合出資3655萬美元,在所羅門群島修建了一條飛機跑道。

南太平洋的戰略重要性不僅吸引了中美和澳新的高度關註,也促使其他全球大國紛紛加碼對這一區域的投入。作為曾經的殖民勢力,英國和法國重新在這一地區活躍起來。法國憑借其在新喀裏多尼亞和法屬波利尼西亞的存在,鞏固了其「印太戰略」的支點,並積極參與區域援助計畫。英國則透過「全球英國」戰略,加強與島國的外交和文化交流,並恢復了一些領事館的運作。

與此同時,歐盟、日本、印度和南韓也在太平洋地區展開積極布局。歐盟設立了多項針對島國的氣候和經濟援助計劃,承諾為其永續發展提供長期資金支持。透過這些舉措,歐盟不僅希望促進島國的社會經濟發展,還旨在增強它們應對氣候變遷的能力,確保環境的永續性。印度透過「印度-太平洋夥伴關系」計畫,深化與島國在教育、醫療和技術領域的合作。日本和南韓則主要關註基礎設施開發,特別是在能源和交通領域,試圖與中國的「一帶一路」倡議競爭。

此外,美國在台灣問題上也加強了對南太平洋地區的幹預。多年來,中國與南太平洋島國的建交進展使台灣失去了數個「邦交國」。對此,美國不僅加大支持台灣的力度,還試圖幫助台北擴大在地區的所謂「國際空間」。

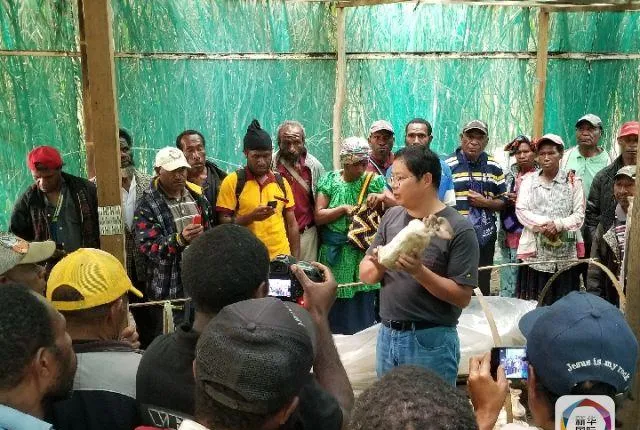

2018年9月4日,在巴布亞紐幾內亞東高地省戈羅卡市中國福建省援巴紐菌草與旱稻技術合作計畫基地,計畫組組長林應興向當地民眾講解菌草種植技術。 新華社

南太島國面臨「選邊站」壓力

由於地緣、歷史和文化等諸多因素,西方國家,尤其是澳洲和紐西蘭,在南太平洋地區擁有巨大優勢,可謂根基深厚。

澳洲一直是該地區最大的捐助國,2022年(有完整數據的最近一年)的支出超過15億美元,遠超中國(2.56億美元)和美國(2.49億美元)。澳洲同南太島國保持著最高層面的制度性溝通,自2018年以來,澳洲總理從未缺席太平洋島國論壇的年度領導人峰會。

根據英國【衛報】今年7月的統計,各大國與太平洋地區人口最多的10個國家達成了超過60項涉及安全的協定和倡議,其中澳洲達成的交易占比超過一半,其次是紐西蘭、美國和中國(近年來達成了6項支持太平洋國家警務的倡議)。

受益於長期以來的深入經營,澳新等國牢牢把控著海底電纜、電信服務等關鍵基礎設施,對南太島國的政府部門也滲透頗深。例如,斐濟在今年11月透過的該國第一份外交政策白皮書,實際上就是由澳洲外交貿易部前部長彼得·瓦爾蓋塞起草的。這份白皮書中充斥著澳洲的外交語言,強調「我們在外交政策中所做的一切都將把太平洋大家庭放在首位」。澳洲是該檔中被提及次數第二多的國家,僅次於斐濟自己,第三名則是紐西蘭。

隨著美國及其盟國加緊圍堵中國的影響力,這些島國的對華關系呈現出愈發明顯的搖擺性和兩面性。

太平洋島國普遍國小力微,經濟依賴外援,外交空間有限。在美國及其盟友的多重施壓下,許多島國正努力在大國競爭中尋求利益的最大化。美澳等國透過增加經濟援助、提供安全支持,甚至高層施壓的方式,試圖引導島國在外交上向西方傾斜。

太平洋島國清楚地認識到,與中國合作帶來的經濟機會不容忽視,中國的大量基礎設施投資和貿易合作為島國的經濟發展提供了重要支撐。然而,面對西方國家的壓力,這些島國往往采取左右逢源的策略,以爭取更大的外交回旋余地。「我們需要與所有合作夥伴保持良好關系,」一位巴布亞紐幾內亞的外交官對美國【華爾街日報】表示,「但現實是,當美國施壓時,我們的選擇可能會更加謹慎。」

太平洋島國在處理對華關系時表現出的不確定性,與其內部的政治不穩定密切相關。多數島國在獨立後照搬西方的政黨和選舉制度,但由於制度不夠成熟,導致政黨之間的對立和政府更叠頻繁發生。許多政客為了迎合選民或爭取外部支持,往往采取短期化、搖擺性的外交政策,進一步加劇了這種不確定性。

以所羅門群島為例,梅納西·索加瓦雷的政府與中國建立了密切關系,但他的外交政策一再遭到國內反對派的批評。去年反對黨領導人就曾指責索加瓦雷「過於親華」,並承諾若當選將重新審視與中國的安全協定。這種國內政治鬥爭使得對華政策成為各方攻訐的工具,削弱了外交政策的連貫性和穩定性。

類似情況也發生在基裏巴斯。2019年,該國決定與中國建交,在島國內外都掀起了激烈的討論。盡管政府強調這是經濟發展的必要舉措,但反對黨卻以「損害主權」為由大加指責。類似的爭議在其他島國也屢見不鮮,凸顯出中國與島國合作所面臨的復雜環境。

2021年12月24日,在基裏巴斯塔拉瓦布塔村拍攝的便橋施工現場。 新華社

面對多重壓力,「騎墻外交」逐漸成為一些島國政府的普遍選擇。它們試圖透過在中美之間保持平衡,最大限度地獲取經濟援助和戰略支持。例如,巴布亞紐幾內亞一方面深化與中國的經貿合作,另一方面也與美國簽署了新的安全協定。

涉台問題同樣構成了挑戰。台灣當局長期在這一地區培植影響力,盡管近年來多個島國與中國建交,但台灣仍在少數國家保有所謂「邦交關系」,並透過「金錢外交」試圖穩固地位。台當局利用多年積累的關系網路,向島國朝野政要提供競選資金、個人資助和發展計畫支持,以換取政治支持。同時,許多島國政治人物的子女獲得台灣獎學金赴台留學,進一步拉近台當局與當地精英階層的關系。

此外,台灣試圖將其在太平洋島國論壇的「歷史遺產」轉化為實際影響力。自1993年以「發展夥伴」身份參與論壇以來,台當局不斷透過與少數支持其的成員國合謀,間接影響論壇議題設定,甚至試圖借論壇平台推動「台獨」相關議程。這給中國與論壇成員國的合作制造了不小的麻煩。今年的論壇聯合公報風波,就是這一問題的最新表現。

同時,美國也在透過與太平洋地區三個「自由聯系國」(即密克羅尼西亞聯邦、馬紹爾群島和帛琉)續約,加強其地緣戰略布局。這些國家與美國的特殊關系使得後者在當地擁有顯著的軍事和外交優勢。近年來,美國逐步將其資源引向支持台灣的外交行動,為台當局「固邦」。

在已與中國建交的島國,美國和台灣地區的「挖墻腳」行動也在升級。例如,所羅門群島在2019年與中國建交後,台灣加緊對該國反對派的滲透,試圖透過支持反對力量影響中所關系。在斐濟,台當局頻繁與當地高官接觸,邀請斐方官員赴台竄訪,並向斐派遣醫療隊和漁業檢查組,資助斐農業和漁業計畫。同時,斐濟的多民族構成也為台當局提供了新的滲透機會。台當局與當地印度裔宗教領袖建立密切聯系,試圖透過參與宗教活動和文化慶典,擴大在印度裔社群的影響力。

西方還在文化領域操控南太平洋島國。這些國家的歷史深深刻印著殖民統治的痕跡,盡管時代變遷,西方的理念和價值觀仍然在這些國家中占據主導地位,這種持續的文化影響力為美西方在地緣政治賽局中提供了利用的空間。

美西方國家頻繁強調與太平洋島國「共享共同價值觀」,尤其是在「民主」、「人權」和「良政」領域。透過政策援助、文化交流和教育計畫,這些理念被有意無意地嵌入島國社會。例如,美國的「和平隊」長期派遣誌願者深入島國的鄉村和社群,提供教育、醫療等基層服務。表面上關註發展,實則帶有明顯的意識形態輸出意圖。

此外,美西方國家的媒體、智庫和非政府組織在塑造輿論方面也扮演了關鍵角色。美聯社、路透社、澳洲廣播公司和紐西蘭電台等西方主串流媒體牢牢掌控著島國的新聞渠道,而智庫學者和NGO則透過研討會、學術出版物和公眾活動進一步推動西方敘事。

島國普遍較低的教育水平為外部勢力的輿論引導提供了便利條件。美西方國家的教育援助計畫常以獎學金和文化交流的名義,招募島國學生赴歐美留學,將其培養為未來的親西方精英。這些「歸國精英」不僅成為西方理念的傳播者,還在政治和經濟領域強化了西方對島國的影響力。

在這片深受殖民遺產和西方輿論影響的地區,地緣政治競爭並不僅限於經濟和軍事領域,更是一場關於理念、文化和輿論的復雜賽局。針對中國與島國的合作計畫,美西方的輿論機器頻繁散布諸如「經濟脅迫」、「債務陷阱」、「環境汙染」和「非法捕撈」等負面論調,常常質疑中國基礎設施計畫的透明性,並指責其引發島國的財政困境。盡管許多指控缺乏實質證據,但這種敘事透過西方媒體的廣泛傳播,在島國中逐步積累起對中國的懷疑情緒。

更有甚者,一些媒體和評論直接將中國描繪為地區「專制主義」的出口國,汙蔑中國的投資和援助是傳播腐敗和侵蝕島國治理的工具。在資訊不對稱和歷史遺留偏見的背景下,這些論調在島國民眾中產生了顯著影響,使得中國被視為與島國利益相對立的「外來威脅」。今年10月,基裏巴斯和斐濟等國就對中國試射洲際彈道飛彈表達了擔憂,反映了這種外部輿論引導的效果。

2022年5月4日,所羅門群島首都荷尼阿拉,中國援建的所羅門群島2023年太平洋運動會體育場館計畫練習跑道和足球場 新華社

如何守住外交前沿

面對南太平洋地區日趨激烈的地緣政治競爭,中國需要采取更加全面和務實的策略,以鞏固這一重要的外交陣地。好訊息是,透過基礎設施建設和新能源合作等領域的優勢,中國能夠為島國民眾解決切實需求,贏得長期的戰略支持。

基礎設施薄弱是太平洋島國普遍面臨的發展瓶頸。中國可以進一步發揮自身在基礎設施建設方面的強大能力,透過重點計畫助力島國實作互聯互通。例如,中國數位化、智慧化港口對南太島國有著巨大吸重力;水電站、電力和通訊網路建設則顯著改善了當地居民的生活條件。在此過程中,我們需要更加註重透明度和永續性,回應西方關於「債務陷阱」的不實指控,展現負責任大國的形象。

太平洋島國對應對氣候變遷的需求迫切,而中國在新能源技術方面的領先地位為合作提供了獨特契機。雙方可以攜手推進清潔能源轉型,重點支持太陽能、風能和海洋能等可再生能源計畫的開發。中國的光伏發電技術全球領先,可以幫助島國獲得更環保、更便宜的能源供給,同時減少對進口燃料的依賴。

在加強基礎設施和新能源合作的同時,中國需進一步完善與建交島國的合作框架,將其打造為推動區域合作的旗艦平台。在太平洋島國論壇等區域組織中,中國應爭取更有利的議題設定,同時透過深化與個別島國的雙邊關系,實作「分而治之」。

合作計畫的落地離不開島國政治高層的支持。中國需進一步加強與島國領導人、關鍵決策者和意見領袖的直接聯系,建立常態化的交流機制。特別要重視與島國反對黨的溝通,推動形成支持對華合作的跨黨派共識,使中國方案超越黨派之爭,成為島國發展的優先選擇。針對台灣當局在南太的滲透活動,應密切跟蹤各島國涉台動向,揭露台當局大搞利益輸送的行徑。

在推進硬體合作的同時,軟實力建設同樣重要。針對西方媒體散布的不實指控,中國需要利用在務實合作中的積極成果,反擊有關「債務陷阱」和「環境汙染」的負面論調,強化正面形象的塑造。此外,文化交流、青年互訪和語言學習計畫對於講好中國故事、促進中太民心相通至關重要。

中國與太平洋島國關系的深化,不僅在地緣政治賽局中具有重要意義,也為全球展示了一種全新的國際合作模式。這種模式超越了傳統的權力邏輯,強調尊重、平等與互利。中國和太平洋島國關系的成功,將向世界闡明一個道理:無論是大國還是彈丸小國,都可以在相互尊重和共同發展的基礎上建立深厚的友誼。中國與太平洋島國攜手向前,將為國際社會樹立了一個彼此尊重、合作共贏的典範,必將為建設更加公平、開放的國際秩序貢獻重要力量。