寬闊的廣場上,草地和瓷磚相間,綠蔭下盡是人們玩耍、憩息的身影。旁邊不遠的大樓門口,手持遊泳圈、桌球拍等各類運動器材的青少年們進出不斷。另一邊的空地上,一群中老年人圍成一個圈,正對著手中的樂譜排練俄語歌。

這種充滿精神活力的景象發生在長沙市青少年宮,位處城區最繁華的地段之一。被母親扶著在廣場上穿梭的兩歲孩童,一定想象不出這片土地近百年前的光景。

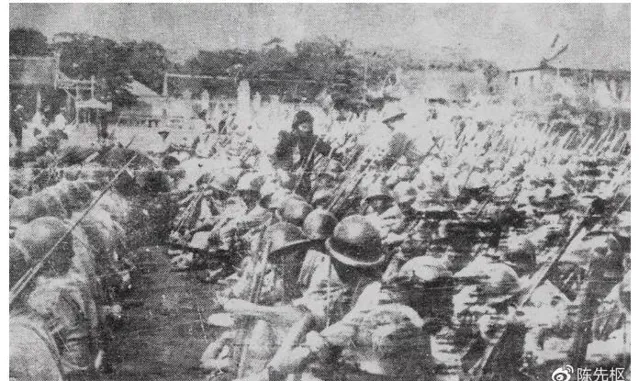

一張75年前的老照片記錄下歷史一瞬。那時還沒有青少年宮,這裏曾是明代的將軍府,清代的撫署衙門,抗日戰爭勝利後,這裏變成中山公園。

1949年,解放軍進入長沙城就駐宿在此,一張照片記錄下正席地修整的解放軍。對於長沙城,那是一切希望的開始,是迎來新天地的見證之一。

中山公園在接下來的開發中也改頭換面。1956年,省市政府改建其為長沙市青少年宮,至1958年春節正式開放,很快成為歷代長沙市民的重要文娛搖籃。

1958年春節前夕改建修繕一新的市青少年宮劇場。(資料圖片)

經歷過上世紀60年代的長沙市民一定會對「籃球熱」深有記憶,彼時學校和單位都重視籃球運動,青少年宮的露天籃球場周末常人滿為患。到70年代末,青少年宮進行擴建,不僅建起了標準的體育場館,還帶來了時下新潮的科技館、影劇院、兒童遊樂場等。

1977年建成的青少年宮活動館。資料圖 長沙市青少年宮 供圖

在1968年出生、家在河西的吳先生的印象裏,青少年宮是遠在河東的文化地標,他曾於80年代跟隨親友來這裏觀看過一場演出拼盤,「那唱流行歌、演相聲,還有歌劇。人擠人,好熱鬧噠!」青少年宮附近不遠就是盛極一時的全國「四大書市」之首,黃泥街。

1971年出生的李女士,對此印象又有不同。打小她就被父母帶至離家不遠的青少年宮遊玩,仿佛這裏是小孩校外成長場所的不二之選。等年紀再大一些,這裏便是她和同學們放學後的相約地。

李女士印象最深刻的是旱冰場,那時還是一個簡易的棚子,內裏裝了五顏六色的彩燈,她們在燈光下歡聲笑語,肆意青春。除了旱冰場,還有一個「大家都好羨慕」的小杜鵑藝術團,團員們在那棟五層樓高的活動中心裏訓練,常登台演出甚至遠赴外國。李女士記得,父親同事的兒子就是團員,曾跟團出國演出。具體去了哪個國家已記不清晰,只記得回來後「擺了酒慶祝!」

再到1986年出生的陳先生的記憶裏,「藝術的光環」已經不再那麽神秘。他自幼開始學鋼琴,後也進入小杜鵑藝術團,彼時青少年宮裏的興趣班越來越完備,聲樂、器樂、舞蹈、美術、書法、航模……來學的小朋友也越來越多,在各類豐富賽事中展示風采。

青少年宮後因重建在大家的生活中短暫隱去。也正是此次重建,讓文物部門在地下施工時發現了三國魏晉至唐初的長沙城北城墻,戰國晚期至明清時期的古井71口等眾多千年文物。

歷史長河悠悠流淌。已承載長沙市民60余年文化記憶的青少年宮又以一番新的面貌,繼續豐富著大家的文化生活。

與此同時,它也不再是遠距離市民的「眼饞」物件,長沙已成為公認的媒體藝術之都。湖南省統計局官網數據顯示,省公共圖書館由1949年末的1個增加到2023年末的148個,博物館和紀念館由1951年末的1個增加到180個。2022年,湖南文化企業實作營業收入3897.81億元,分別高出全國和中部地區8.9個和4.0個百分點。

如今43歲的李女士計劃等小孩再長大一點,就送她來青少年宮上興趣班,此外她也可以帶她去一體化商場、去梅溪湖大劇院和三館一廳等體驗更豐富的文娛生活。56歲的吳先生在自家社群裏開起一家小書店,常有學生纏著他介紹中外名著。38歲的陳先生仍在做音樂演出,從livehouse、樂吧甚至公園,有觀眾的地方就是舞台。

瀟湘晨報記者 吳陳幸子 攝影記者 吳琳紅