爬樓機服務突然不免費了,汪女士不得不自費購買服務,按照市場價一次130元,上下樓一個來回260元。

近日,上海這名殘疾人因無法享受免費「爬樓機」服務引發關註。

據媒體報道,家住徐匯區的汪女士患有脊髓性肌萎縮癥,四肢幾乎無法動彈,被認定為肢體1級殘疾。以前她每月可申請一些免費爬樓機使用券方便上下樓,但從2023年9月起服務突然取消,服務物件僅限60歲以上老年人,她被排除在範圍外。補助取消後,上下樓的花費對月收入不過2000元的汪女士是一筆不小的開支。汪女士不明白,為什麽原來的免費爬樓機服務現在不免費了?

汪女士現象並非孤例。據報道,此前黃浦區也有百歲老人稱上下樓各需要100元,雙休日還要翻倍。這背後牽出一個問題:對出行不便的「剛需人群」來說,這筆錢只能自己承擔嗎?

事實上,上海的爬樓機服務大多是政府買單,但全市層面沒有統一政策,各區規定不盡相同。近日,澎湃新聞·上海大調研全面采訪了各區民政、殘聯等相關部門及服務商、專家學者,一方面詳細了解各區的實踐做法,另一方面試圖弄清楚,這項惠民服務究竟面臨何種困境,是否有解決之道。

白浪 設計

探索爬樓機服務10年

所謂「爬樓機」,即爬樓梯輪椅車,是一種無障礙升降機,在無電梯的老舊小區,可解決老年人、殘障人士等剛需群體的上下樓服務。早在十年前,上海市就制定了電動載人爬樓機試點工作方案,走在全國前列。

上海市民政局介紹,2013年,上海市殘聯根據科技部、財政部科技惠民計劃計畫,在楊浦、普陀、嘉定等區開展電動載人爬樓機租賃試點服務,解決因居住條件和經濟困難的殘疾人上下樓問題,改善其生活品質。

後來上海各區探索實踐,服務推廣到解決老舊小區老人上下樓。

上觀新聞 圖

2017年7月,澎湃新聞記者在靜安區采訪,當時「爬樓機」服務進入彭浦新村街道和臨汾路街道,為無電梯老公房裏的老年人服務。「老年人或殘疾人像坐輪椅一樣乘坐在爬樓機上,在專業人員的操作下,一分鐘左右即可非常平穩地上下一個樓層。」靜安區相關負責人當時說,該服務在全區開始推廣。

在試點探索中,上海各區在調研掌握轄區群體的需求後,通常都采取托底保障的模式,由政府購買服務,讓符合條件的剛需群體以支付2元等少量費用或直接申領免費券的方式使用爬樓機服務,感受實打實的便利。

服務效果受到普遍認可。今年72歲的崔老伯家住徐匯區,三年半前他突發中風半身癱瘓,很少下樓。後來了解到徐匯有爬樓機服務,年滿60周歲的老人每次使用費是2元,便試著聯系了這項業務。從此,崔老伯每周有三天時間下樓遛彎、就醫。「年紀大了,摔傷、生病的機率多,希望這項服務能多多普及。」崔老伯說。

這樣的受惠人群很多,徐匯區2023年已服務13700人次,閔行區截至11月底已服務8812人次。 其他多區的服務,也大多在數千人次不等。

除了托底保障,其他人群也可以按照市場價使用爬樓機服務。目前,市面上服務價格通常為每次100元-150元,上下樓一個來回就是200元-300元。

十年來,上海各區透過這項服務模式,提升了老舊小區「懸空老人」、殘疾人的生活品質。同時,增加爬樓機服務的呼聲也一直存在。

2023年上海兩會上,市政協收到關於精準提供補貼制度,便利「懸空老人」出行的提案。2023年11月,上海市民政局在答復該提案時表示,市民政局、市殘聯等部門支持采取多種途徑、互為補充解決老年人上下樓問題,各區結合各自實際情況,探索爬樓機的服務模式。

上海市民政局舉例稱,嘉定區已將試點擴大到全區12個街鎮,適當降低了準入門檻,以滿足「懸空老人」的生活需求。徐匯區民政局與第三方服務商簽約,設定多個服務點,快速響應提供方便,年服務老年人萬余人次。

上海市民政局還表示,會同市衛健委、市交通委等部門正在大力推進為老服務「一鍵通」計畫,平台服務物件已涵蓋30萬名老年人,爬樓機服務也被納入「一鍵通」當中。

上觀新聞 圖

部份剛需群體為何被「遺漏」了?

從實際執行看,上海絕大部份區都有爬樓機保障服務。但各區「服務門檻」不同,剛需群體沒有被覆蓋到的情況,不時見諸報端。

在媒體報道中,前述家住徐匯區的汪女士身患殘疾,因年齡不滿60歲難以申請到足夠的免費券。對此,徐匯區殘聯相關負責人宋耀輝告訴上海大調研·澎湃新聞記者,2013年以來徐匯區殘聯的爬樓機服務沒停過,如今老舊小區對爬樓機的需求在動態變化,但出現汪女士的情況,和排摸不夠精細、服務不夠充分有關。「這給我們敲了一個警鐘,一定要更精細地排摸有需求的居民。」

另一群體也面臨相似的困局。據媒體報道,一年多前,家住黃浦區的一名103歲阿婆要去醫院吊水,按慣例聯系了一直對接的爬樓機公司,卻發現補助取消了,以前一次只要4元,現在變成上下樓各100元,雙休日再翻倍。

究其原因,黃浦區托底保障歸屬殘聯體系,沒有針對老人使用爬樓機的補助。對此,記者了解到,黃浦區民政局於2023年3月試點推出爬樓機服務,主要滿足腿腳不便的老人出行需要,每次使用支付2元,與殘聯服務互為補充。

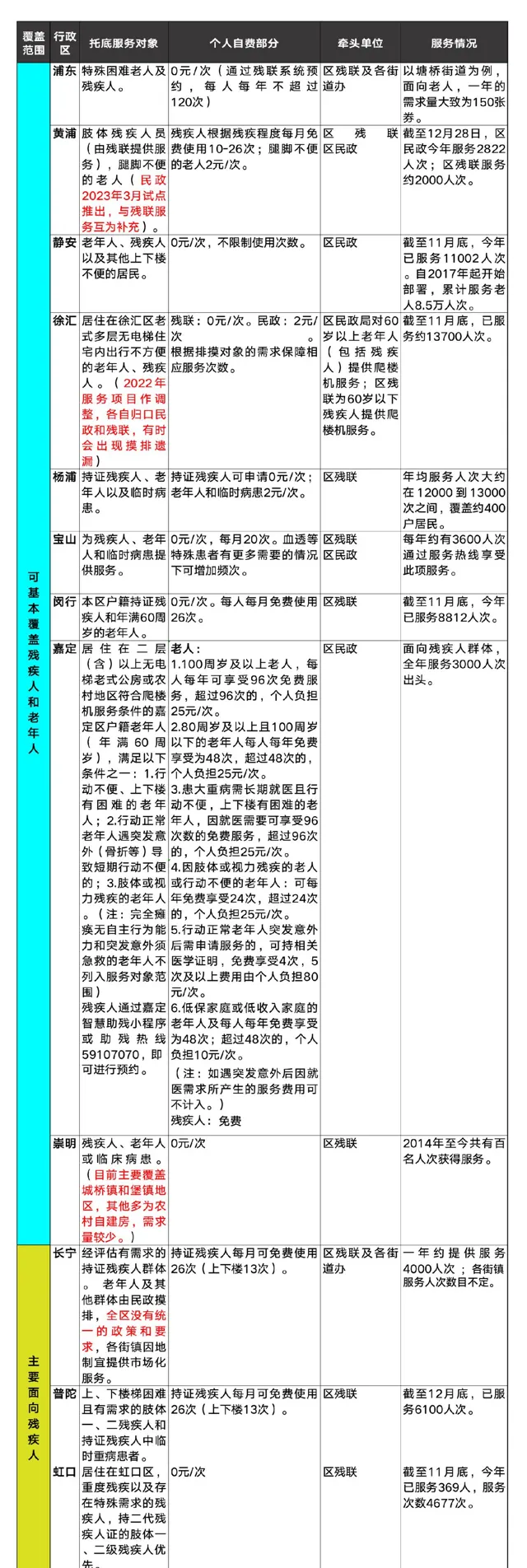

梳理上海16個區情況,目前,爬樓機服務保障情況大致可分三類:第一類可基本覆蓋殘疾人和老年人,第二類主要面向殘疾人,第三類則無相關服務,比如部份遠郊地區。

記者還發現,各區爬樓機服務的牽頭單位並不一樣,服務物件也不一致,價格上也有細微差別。

該圖表由鞠文韜整理,張澤紅制圖。

各區執行機制也會發生變動。比如徐匯區,2013年起由區民政局聯合區殘聯共同提供爬樓機服務。2022年,徐匯區爬樓機服務計畫作了調整,現在區民政局對60歲以上老年人(包括殘疾人)提供服務,區殘聯繼續為60歲以下殘疾人提供服務,也就是說雙方「分家」了。

黃浦區的政策也隨需求變化而調整:去年有不少老人對爬樓機優惠補貼提出需求,黃浦民政找到企業溝通,自2023年3月1日起,對老年人開放了爬樓機保障服務。

基於各種現實條件,每個區牽頭部門、覆蓋物件有差異,而一旦「供需」之間配對錯位,服務的困局就出現了。

一名接近殘聯的人士解釋,根據有關法律法規,殘保金主要用於支持殘疾人就業和保障殘疾人生活。由殘聯購買爬樓機服務,一定能覆蓋到殘疾人,但倘若沒有民政部門參與,老年人的服務就難以滿足。反之,如果單獨由民政部門牽頭,60歲以下殘疾人則容易被遺漏在外。

審計監督的加強進一步限定了補貼人群。承接上海浦東、楊浦、虹口、徐匯、黃浦、長寧、普陀、閔行8個區爬樓機預約服務的上海展大實業有限公司負責人黃國光解釋,以前有些區雖是殘聯牽頭,但補貼力度大,老年人也在服務範圍內。

但近年來情況發生了一些變化。黃國光稱,隨著各區稽核更加嚴格,部份區提供的服務一度引發質疑,比如殘保金的使用是否規範,殘疾人使用的占比需要進行考核等,慢慢地老年人就不享受爬樓機補助了。

「各區都有考核,包括資金使用規範、服務覆蓋人群等等,很細致。如果財政方面沒有溝通好,可能難以覆蓋全部需求人群。」黃國光說。

爬樓機背後的核心問題

從深層邏輯看,爬樓機服務背後的核心問題,是社群適老化改造和無障礙設施建設。

在上海,爬樓機僅僅是眾多民生保障中具體的一項服務。近年來,上海透過出台加裝電梯、養老服務、長護險等政策,對老舊社群實施多元改造工程,解決了很大部份剛需群體上下樓需求。

比如加裝電梯工程,量大面廣。2011年上海啟動老舊小區加裝電梯工作,2020年納入「民心工程」,截至2022年底,已累計完工並投入執行4397台加裝電梯。2023年,上海提出計劃加梯3000台。這項工作,讓大量「懸空」人群的生活得到改善,不再需要爬樓機。

在這次采訪中,普陀等多區都提到,加裝電梯解決了大量剛需群體上下樓需求。同時,還存在一種情況,爬樓機服務會疊加在其他民生保障之中。「每個街道因地制宜,有的透過養老顧問服務等機制,連結爬樓機市場化服務,有的將爬樓機作為老年人日間照護拓展服務,向有需求的老人家庭放射線。」長寧區民政局相關負責人說。

操作人員正在服務 上海展大實業有限公司 供圖

當然,現在對爬樓機的需求還很多。根據上海市康復器具協會釋出的【2022版上海市康復輔助器具產業藍皮書】,2021年度服務商提供的輔具租賃量達到82617件,約96.8%的租賃產品為爬樓機 。「有些老樓由於條件不具備等原因可能加不了電梯,同時加梯廣泛覆蓋還需要一定的時間,所以在一定時期內使用爬樓機來協助上下樓還會有一定的需求。」黃國光說。

針對行動不便人群,上海市級層面持續最佳化制度設計,讓老年人、殘疾人等群體享受多樣化服務。

2022年,上海市財政局配合市殘聯共同制定了【上海市殘疾人輔助器具適配管理辦法】,對常規和特定共9類輔具的適用人群、補貼標準、適配流程、結算方式等作出規定,進一步提升全市輔具產品供給品質和服務專業化水平。

2023年4月,上海市民政局等11個部門聯合印發【上海市基本養老服務清單(2023年版)】,明確了機構養老服務類、社群養老服務類、居家養老服務類、照護服務支付保障類等八類24個基本養老服務計畫。上海市民政局透露,在研究把「爬樓機」納入特困老人基本養老服務清單的可行性。

執行成本高、部門溝通不暢,如何破局?

上海交通大學國際與公共事務學院教授章曉懿長期從事老年照護、社會保障研究。在她看來,爬樓機服務遺漏「剛需」群體的背後,有兩個問題不能回避。

其一是要把成本因素考慮在內 。「因為爬樓機的成本並不低,不光是機器,也需要人力,對龐大的人群免費服務其實是很難做到的。」章曉懿說,各區根據自身的排摸調查向最需要的人群服務,這一點能夠理解。

中心城區和郊區之間存在差異,章曉懿認為符合因地制宜原則。「這不是一個全民福利的計畫,城鄉有別,郊區農村老人多,對於爬樓機的需求並不突出,應當把有限的資源放在它最需要的方面,解決主要矛盾。」

黃國光進一步解釋執行成本的構成,「包括進口的爬樓機及運輸車輛等裝置成本、專業培訓的操作人員及客服和管理支持等人員成本、高效預約派單和統計的資訊平台費用、遍布中心城區的服務站點和充電費用以及保證各個環節安全的保險費用等等。裝置及人員和保險等每一個環節對服務的安全和持續都至關重要,並非只是外人看起來隨便一個人帶台機器上門那麽簡單。」黃國光說,操作人員有時候一天要服務十幾戶人家,機器容易磨損,甚至人員招募也很難。

殘疾人士正在使用爬樓機下樓 崇明區供圖

章曉懿提出的第二個問題,與條塊分割、部門之間溝通協調不暢有關 。通常老年人由民政部門負責,殘疾人由殘聯負責,雙方之間如果沒有銜接好便容易出問題。

「不需要把老人和殘疾人分得太清,為有需要的人服務。 」章曉懿說,對老人來說這項服務根本上是解決行動不便,並不是60歲以上的老人都符合條件,而是出現行動受限的失能老人,從這個意義上講,失能老人和殘疾人本質上是一樣的。

章曉懿說,上海因為經濟基礎優越,保障服務走在全國前面。「我們實地調研過部份區,現在上海越來越多的失能老人會申請殘疾證,從這個意義上講,殘聯保障老年人的福利覆蓋面也在不斷增加。」

上海市人大代表金晶對這個問題思考得很徹底,她認為討論爬樓機服務要基於一個事實,就是無障礙設施的需求是面向全人群的 。

「不僅包括殘疾人、老年人,還有孕婦、病人等等,任何人都有可能需要。」金晶說,「政府部門應當從全人群的視角出發,考慮無障礙設施服務的具體物件。」她說,僅考慮殘疾人、老年人群體並不周全,而遺漏這一群體,更不應當。

為此,金晶建議最好由一個部門牽頭統籌負責爬樓機服務 ,打破「九龍治水」的局面。「我個人建議由民政部門牽頭,民政服務的人群更廣,殘疾人只是全人群中的一類人群,民政部門牽頭做托底保障,可以將老年人、殘疾人等全人群都納入保障範圍。」

同時從實際出發,政府能提供的免費服務是有限的,應當用在最需要的人群身上 。金晶建議對服務物件進行全面精細的評估、評級,「評估服務物件的家庭經濟情況、殘疾程度、老齡化程度、爬樓機的需求等等,形成一個具體的幫扶標準。比如有的殘疾人每周還要做透析,經濟狀況也不好,幫扶頻次就應有所增加。」

黃國光感慨,「上海各個區,不管是民政還是殘聯,大家還是願意去做這個事」。至於能做到什麽程度,財政預算有多大、合作機制如何完善,還有精細和最佳化的空間。

在政府保障之外,多位專家均鼓勵更多社會資金、公益基金會參與無障礙設施的建設和服務,充分利用市場機制,作為政府托底保障的補充,更好滿足全社會的無障礙需求。

(本文來自澎湃新聞,更多原創資訊請下載「澎湃新聞」APP)