深度分析二戰日本為什麽進攻美國?石油是表象,中國是關鍵

1943年2月18日,美國國會中央現身一位中國女性,她的身影格外引人註目。當天,宋美齡並沒有詳述中國在日本侵略下所受的苦難,而是表達了對美國積極參與反法西斯戰爭的肯定。

事實證明,宋美齡的演講取得了巨大成功,為中國贏得了寶貴的援助。盡管在采訪中她對羅斯福的政策有所保留,但對方仍欣然承諾以「以上帝允許的最快速度」支援盟國。

宋美齡之所以能夠成功爭取美國的援助,不僅在於她的出色表現和兩國之間的同盟關系,也根植於二戰時期美國人對中國的格外關註。

有人認為日本對美開戰的原因是美國對日禁運政策迫使其走投無路。然而,大量日本史料顯示,禁運只是這場沖突的一部份,更令日本法西斯陷入絕境的原因在於美國對中國戰場的持續關註。

事實上,美國人並非在戰爭爆發的那一刻就開始關註中國,他們的態度變化始於三國軸心建立。

1929年,一場經濟危機席卷全球。最初,人們或許未曾料想到這場危機將帶來何等嚴重的後果。

隨著危機的蔓延,各國民眾在選擇領導者時更加註重其是否能夠為國家帶來更多利益,而對其行為是否會危及他人則相對漠不關心。

在德國、日本和義大利等受制於國家發展的壓力之下,這一狀況顯得尤為緊迫。

兩年後,日本侵略東北地區。再過兩年,希特勒成功掌控德國。

希特勒在上台初期更加關註與義大利的關系,對日本並沒有表現出過多的熱情。

1933年2月,國際聯盟就「李頓調查報告」進行表決,德國投下了贊成票。這份調查旨在揭露日本侵略東北的罪行,德國等42國的贊成票使日本顏面掃地。

同年10月,德國駐日本武官奧特回柏林述職時,希特勒叮囑他,如果日本要德國承認「滿洲國」,一定要趁機提出一些經濟條件。

這種局勢一直延續到1935年。在上半年,德國奪回了薩爾地區,突破了凡爾賽和約對德國軍隊的限制,同時蘇聯與法國、捷克簽訂了反對德國的盟約。

與此同時,日本將侵略行動擴大至中國華北,與中國國民政府簽署了【何梅協定】。一年前,日本結束了華盛頓五國海軍條約和倫敦海軍裁軍會議。

兩國都表露了對外擴張的野心,也面臨著國際社會的孤立。在這個時刻,它們共同尋求著盟友。

1935年晚春或初夏,德國商人哈克與日本駐德武官大島浩接觸。哈克試探性地探詢,想知道日本是否有意與德國結成聯盟,以共同面對蘇聯的威脅。

大島浩明白哈克代表的是德國高層,甚至可能是希特勒本人的意願。他立即將這一訊息傳達給了日本陸軍參謀本部。

不久之後,大島浩向德國傳達了關於結盟的「個人設想」:一旦德國或日本一方受到蘇聯的進攻,另一方將采取行動。

1935年7月至8月,共產國際在莫斯科舉行第7次代表大會,社會主義國家決定共同建立反法西斯人民陣線,使得德國和日本面臨的國際形勢進一步惡化。

1935年10月至11月,德國和日本頻繁接觸。透過多輪密談,希特勒的謀士裏賓特洛甫提出了「反共協定」的構想。

當時,蘇聯已經掌握了反共協定的情報並公之於眾,但日本尚未願意與蘇聯徹底翻臉,因此在後續談判中多次反復,並要求德國註意協定中的措辭。

1936年10月25日,經過十多輪談判,德國外交部終於與日本簽署了正式的【反共產國際協定】。

最初的反共協定並非典型的法西斯協定,雙方甚至試圖說服英國、荷蘭、比利時等國加入。直到1937年11月,義大利簽署了反共協定,該協定才具備了軸心國聯盟的雛形。

義大利加入後,德意日各自推進對外擴張的步伐,然而在很長一段時間裏,盡管德國屢次示好,日本並未表露更深度的結盟意願。

主要的影響因素之一是英國。明治維新後,盡管英國與日本偶有沖突,但總體上保持著合作態勢。特別是在英德直接開戰之後,與德國結盟將意味著與英國對立,而日本不願失去這個強大的盟友。

然而,隨著1940年德國在歐洲的不斷勝利,日本政府開始有了新的考慮,希望在德國嶄露頭角之際奪取英國法國在東南亞的殖民地。

既然決定與英國對立,與德意簽署新盟約成為了合理的選擇。

1940年7月17日,日本政治家近衛文麿第二次組閣執政。10天後,日本大本營和政府聯席會議釋出了【處理時局綱要】。該綱要指出,日本應「迅速強化與德國和義大利的政治團結」。

9月10日,德日達成新的協定:德意日三國相互承認在「新秩序」中的領導地位,一旦一國受到除當前參戰國外的其他國家的攻擊,另外兩方都應全力支持,包括政治、軍事和經濟手段。

實際上,直到此時,日本天皇仍未做出最終決斷。他向近衛文麿詢問:「如果與美國發生沖突,海軍的狀況如何?……如果日本成為戰敗國,總理是否願意與我一同赴死?」

從昭和天皇的疑慮中可見,一旦簽署新的盟約,軸心國將把美國視為死敵。

近衛文麿參照了日俄戰爭時伊藤博文對明治天皇的回應:「如果戰敗,將辭去爵位等,為國捐軀。」

在總理如此果斷的回答下,昭和天皇決定采取冒險的態度。

9月27日,三國在柏林簽署了新的盟約,三國軸心因此形成,成為了臭名昭著的盟約。

新的盟約不僅使歐洲和亞洲的局勢進一步惡化,同時對美國社會也產生了深遠影響。自從戰爭爆發那天起,美國人就緊密關註著在歐亞大陸上的沖突。

美國人清楚,盡管當前可以相對安寧地居於美洲,但如果軸心國繼續擴張,戰火終將蔓延至美國本土。

美日政策的分歧

德意日初步結盟時,「反共」這個詞對美國人來說或許還較為容忍。但隨著全面盟約的簽署,他們逐漸意識到自己不能再對此視而不見。

在歐洲方向,羅斯福加強對英國的支持,驅逐德國外交官員,甚至授權美國海軍對德國軍艦實施封鎖,再進一步便只剩下直接開戰。

隨後,美國政府將註意力轉向了日本。此時,美國人才開始想到,遙遠的太平洋對岸,還有一場被稱為「中國事變」的沖突可以被用來威脅日本。

抗日戰爭爆發後,為了規避美國的【中立法案】,中日兩國都沒有正式宣戰。因此,各國在國際事務中都盡量避免使用「戰爭」這個詞,而是選擇使用「中國事變」這種模糊的措辭。

基於一戰後對華盛頓體系的關註和本國孤立主義的盛行,美國人既不願意對中國提供援助,也對中國事變中的是非曲直缺乏興趣。

九一八事變爆發後,時任美國總統胡佛明言,這場戰爭「與美國無關」。

1932年,羅斯福當選總統後發表了一場「防疫演說」。他未明確指出日本對中國的侵略,卻將其比作瘟疫,試圖喚起公眾對戰爭的關註。

然而,「防疫演說」在美國國內引起強烈反響,羅斯福因此受到媒體的嚴厲批評,【華盛頓郵報】直截了當地對羅斯福發出警告:「總統,停止煽動戰爭!」此後他再也不輕易提及東亞局勢。

即使在1937年發生美國軍艦和油輪被日軍擊沈的驚人事件,美國政府仍選擇保持冷靜。

對於日本,美國僅僅提出最低限度的道歉和賠償要求,反而對本國軍方和商界發出警告:立即撤離軍隊,留下者自認倒黴。

當然,美國並非完全沒有參與這場戰爭。他們在戰爭中向中日雙方銷售物資,大賺一筆。甚至從美國人的貿易活動中,可以明顯看出對日本的偏袒。

七七事變發生在1937年中期,上半年中美貿易額為11538萬法幣,到下半年猛降至7347萬。

相比之下,美國每年向日本出口2億美元以上的商品。1937年七七事變發生時,這一數位上升到了2.9億美元。

以當時的1美元兌換2.75法幣計算,美國向日本提供的物資是向中國提供的4倍以上!

更令人憤怒的是,美國對日本的出口主要是軍需品。1937年,軍需品占美國對日本出口的58%。此後兩年,這一比例分別上升到了66%和81%。

這意味著美國出口到日本的商品中,大部份用於傷害中國人。

直到軸心國簽署盟約,法西斯勢力對美國構成威脅,這一局勢發生了變化。美國人開始認識到,在中國事變中施加壓力於日本,迫使其撤離中國,可以有效遏制日本的擴張,甚至可以透過此手段威脅日本結束三國軸心。

1940年後,美國民眾和輿論仿佛在一夜之間對中國產生了憐憫之情,並對日本侵略行為表達了憤怒。

美國大眾對中國的憐憫是一種真實而樸素的情感,這一點無需否認。然而,就美國人情感變化的時機而言,只有在這些情感符合美國的需求時,美國政府才會加以引導。

隨著民間情緒的對立,中國事變的影響逐漸開始影響美國的對日外交和貿易政策。

1941年4月,美日雙方都收到了一份【日美諒解案】的草案,其中日本承諾只有在德國受到尚未參戰國的積極攻擊時,日本才會履行軸心國盟約規定的義務。

作為利益交換,美國要確保日本能夠從西太平洋地區獲取石油、橡膠等資源,並保障日本在美國勢力範圍內得到平等待遇。

在中國問題上,美國繼續要求日本撤出中國,只是日本何時撤軍以及中國何時開放門戶實際上由日本決定。值得註意的是,這裏所說的「中國」並不包括東北地區,美國將承認偽滿洲國。

不難觀察到,這份諒解案總體上對日本非常有利。實際上,這並非是美日雙方共同商定的結果,而是日本人摸著美國政府底線起草的。甚至在日本駐美大使向內閣報告時,他們還隱瞞了美國國務卿赫爾提出的附加原則。

當這份草案傳回日本國內時,日本軍方和政府都誤以為這就是美國人的意願。因此,昭和天皇曾經興奮地向內大臣感慨:「美國總統如此幹脆,真是出人意料。」

這份諒解案自然不能令羅斯福滿意,赫爾的勸說下,他才同意將其作為對日談判的切入點。然而,他沒想到的是,即使是這樣一份要求美國做出重大讓步的檔,也未能滿足日本軍部的胃口。

透過軸心國的外交往來,日本政府獲悉德國與蘇聯的關系正在惡化,一場大戰即將爆發。

日本軍部對歐洲盟友的信心十足:「德蘇戰爭對於德國完成大陸霸權是必不可少的,而蘇聯的失敗只是時間問題,因此日本……更不應妥協於美國,而必須緊急完成北伐、南進。」

隨著軸心國實力的增強,日本開始對中國和東南亞有所動作。隨著德國在歐洲啟動新一輪擴張計劃,日本也積極參與對中國和東南亞的擴張。隨著軸心國力量的增強,日本人開始將對美國的擔憂拋之腦後。

5月12日,日本駐美大使向美國政府送出了新的【對美國回答】(即5.12日本案)。與之前的【日美諒解案】相比,這份回答直接刪除了日本對中國問題所作的承諾,同時要求美國承認汪精衛偽政府簽訂的一系列出賣國家利益的協定。

根據【對美國回答】,美國政府將無權幹涉中國事變。美國政府對這份檔的評價只有一個詞:詭計多端。

收到5.12日本案後,美國政府意識到日本的野心已經難以抑制,並且此時美日雙方在中國問題上的分歧已經遠遠超出三國軸心問題。

6月21日,美國政府釋出了【對美國回答】的修正案。這份檔與其說是「修正」,不如說是對日本政府的批駁。

美國政府針鋒相對地重新加強了對中國事變的立場,要求「美日兩國均無領土野心」,並且指明美國將限制對軍需品的出口。

然而,美國人的態度並未能震懾到日本人。7月25日,日本軍隊水陸並進,發起了對東南亞的入侵。

當天,美國政府凍結了日本在美國的資產。8月1日,羅斯福宣布對日本實施全面禁運。

直到這時,日本人才意識到自己仍然極度依賴美國的原材料和產品,尤其是美國的石油,被視為「戰爭的血液」。禁運政策出台後,日本陷入了「拖延一日即減少一份物資儲備」的困境。

在軍國主義思想的影響下,對禁運的恐慌很快轉變為對美國的新一輪仇視。

此時,日本軍方已經開始排斥對美國的談判,但日本政府尚未完全放棄。當年8月,日本向美國發出倡議,讓當時的首相近衛文麿和總統羅斯福進行一次「巨頭會談」。

然而,羅斯福對這場會談並不感興趣,他提醒日本政府,與其進行元首會談,還不如先進行「就基本的、核心的問題進行預備會談」。

在此期間,日本海軍的態度發生了巨大的改變。當年4月,海軍對於擴大戰爭的態度還是「不乘良機行使武力,為自衛而使用武力」,在對美開戰的問題上,他們一直持謹慎態度。

然而,由於美國的禁運和凍結資產政策直接打擊到海軍,到了7月底,海軍軍令部總長永野修身轉變了之前的態度,公開要求天皇對美開戰。

得到海軍的支持後,日本軍部達成了徹底的一致。8月9日,陸軍參謀總長杉山元提出【帝國陸軍作戰綱要】,要求迅速穩定東南亞戰局,以便「加速對美英開戰的準備」。

10天後,杉山元再次提出【帝國國策實施要點】,要求日本上下「立即決定開戰」。

8月27日,陸軍大臣東條英機開啟了新一輪對美開戰的動員,提出「在不顧對美英開戰的決心下,大體以10月下旬為目標,完成戰爭準備」。這一提議得到了海陸軍聯席會議和禦前會議的支持。

在9月下旬至10月上旬,近衛文麿內閣為阻止對美開戰做了最後的努力,而東條英機則提出了「心臟論」,認為「(從中國)撤兵事關核心問題,若服從美方主張,不僅中國事變成果付諸流水,還將危及對滿洲國和北韓的統治」。

東條英機的言論再一次表明,美國的禁運只是導火索,兩國在中國問題上的對立才是日本不惜對美開戰的根本原因。

10月16日,近衛文麿承諾的最後調解期限已過,政府與軍部爭吵之後,近衛內閣不得不辭職下台。

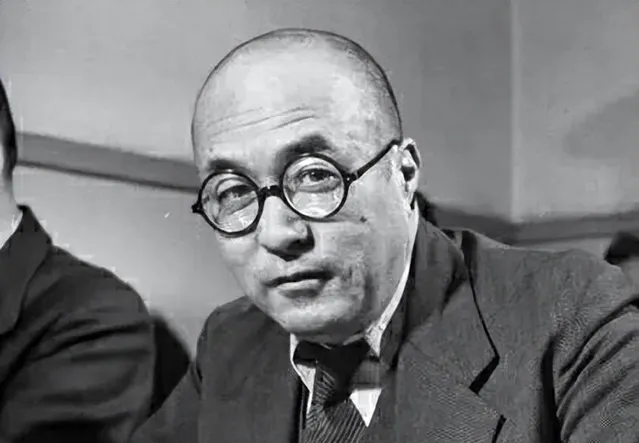

10月18日,東條英機組閣上台。如果說近衛文麿是戰爭販子,那麽東條英機就是一個徹頭徹尾的戰爭瘋子,他所組建的內閣也充斥著法西斯軍人。

在接下來的十幾天裏,東條英機在軍部召開了8次會議,從政治、軍事、經濟等各方面為對美開戰做足了準備。

11月5日,東條英機以天皇的名義召開禦前會議。這次會議產生了兩項成果:一是決定12月1日前美日談判再無成果,日本將開啟戰端;二是制定了新的、也是最後的談判方案。

這一輪的談判方案有兩份,其中之一在軸心國盟約和美日通商問題上作出了有限的讓步,在中國問題上堅持不退讓。另一份是備用方案,新增了在法屬印度支那的讓步。

此時,美日兩國已經到了水火不容的地步,東條英機的方案與羅斯福的想法相去甚遠,這也只是開戰前的一個過場。

11月26日,美國政府否定了東條英機的兩份方案。12月1日,禦前會議作出了「帝國對美、英、荷開戰」的決定。