浙江省近10萬遷往寧夏的人口安置情況如何?

開頭:在1959年至1960年間,中國發生了一場規模空前的人口遷移,浙江省有將近10萬人被安置到了寧夏回族自治區。

那麽,這次遷移的背景是什麽呢?這些從浙江來到寧夏的人們又是如何適應新環境的呢?

二、往事回顧1959年至1960年的西北大移民,又名「三線建設移民」,這是由國務院總理親自策劃並部署,各級政府具體實施的一項浩大工程。

歷時三年,共有700多萬人遷移,涉及14個省、市、自治區及中央有關部門。寧夏回族自治區是「三線建設移民」的重要接納地之一。

這些移民中,有一部份來自經濟發達的浙江省,因此這次移民也被稱為「支援寧夏移民」。由於當時寧夏地區自然環境惡劣,人口稀少,移民的安置問題非常棘手,政府采取了一系列措施應對這些困難。

移民們被安置在寧夏北部的國營農場、建設兵團農場、地方公社生產隊以及銀川、石嘴山、惠農、平羅、賀蘭、永寧、吳忠、青銅峽、靈武、中衛等11個市縣。

在安置過程中,各級政府充分發揮組織能力,成功克服了物資匱乏、生活條件艱苦等困難,使得移民們能在較短時間內穩定下來。

這些移民在寧夏落地生根後,透過不懈努力和辛勤勞動,改變了當地的面貌,為自治區的經濟建設和社會發展做出了巨大的貢獻。

2. 中國的人口遷移政策自20世紀50年代至60年代,中國政府為推動國家工業化和現代化,采取了系列人口遷移政策。

其中一項核心措施是將人口從沿海地區轉移至內陸,以促進內陸經濟發展。在這一背景下,浙江省成為人口遷移的重要來源地。

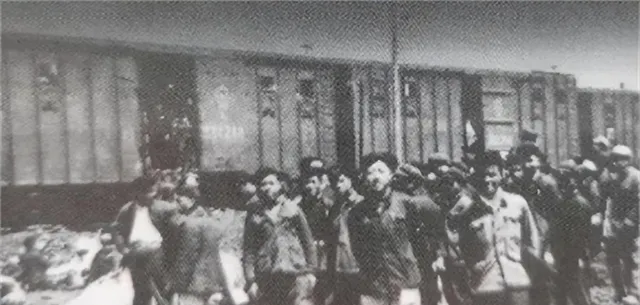

據統計,1959年至1960年間,浙江省有近10萬人遷往寧夏回族自治區。這些遷徙者中,包括大量工人、農民和知識分子,他們按照政府的安排,離開家鄉,前往寧夏各地定居。

這些政策的實施,旨在縮小全國各地區間的發展差距,推進工業化和現代化行程。

在過去,中國的經濟增長主要集中在沿海地帶,而內陸地區則顯得相對滯後。為了改變這一局面,政府實施了一項鼓勵人口遷移的政策,將沿海地區的居民遷移到內陸地區,以刺激內陸地區的經濟增長。

盡管這一政策在當時引發了一些爭議和質疑,但從長遠來看,它對推動中國的現代化行程起到了積極的作用。透過人口遷移,浙江省的近10萬人口遷移到了寧夏,為當地經濟和社會的發展註入了新的活力和動力。

同時,這些遷徙的人群也帶來了新的文化和思想,促進了不同地區之間的交流與融合。總的來說,人口遷移政策是中國政府在特定歷史背景下采取的一項措施,對中國的現代化行程具有積極的影響。

它不僅促進了內陸地區的經濟增長,也為不同地區之間的交流和融合提供了機會和平台。

2. 寧夏回族自治區的建設歷程寧夏回族自治區,地處中國西北部黃河上遊,是中國五個少數民族自治區之一。1958年,寧夏回族自治區正式成立。

為了加快寧夏的經濟發展,中國政府啟動了大規模的人口遷移計劃,從全國各地調集人口前往寧夏定居,其中,浙江省成為主要的來源地之一。

這些來自不同地區、擁有不同文化背景和生活習慣的工人、農民和知識分子,透過政府的組織和安排,離開了家鄉,前往寧夏的各個地區安家落戶。

為了幫助他們更好地適應寧夏的生活和工作環境,當地政府采取了一系列的措施。

首先,政府為遷入人口提供了住所和基礎設施,幫助他們快速適應新環境。其次,政府也為他們提供了就業機會,協助解決就業難題。

這些舉措極大地推動了遷入人口的社會融入和經濟發展。遷入寧夏的人口為寧夏的經濟建設和社會發展做出了重要貢獻。

他們引進了先進的生產技術和管理經驗,促進了寧夏的工業和農業進步。同時,他們也為寧夏的文化和教育事業做出了貢獻,為寧夏的建設和發展註入了新的活力和動力。

除了經濟發展,遷入寧夏的人口也為寧夏的民族團結和社會穩定做出了貢獻。在遷徙過程中,不同民族之間相互交流和融合,加深了彼此的理解和信任。

同時,隨著人口的增加,寧夏的社會結構也得到了最佳化,為社會穩定和和諧發展打下了基礎。

一言以蔽之,遷入寧夏的人口為當地的經濟發展和社會進步做出了重大貢獻。他們的到來不僅為寧夏的建設和發展註入了新的生機和動力,也為當地引入了新的勞動力和人口。

此外,遷入寧夏的人口還推動了當地的經濟發展。他們引進了先進的生產技術和管理經驗,為當地的工業和農業發展帶來了新的機遇和挑戰。

例如,在遷入人口的帶動下,寧夏的農業生產得到了提升,糧食產量有所提高。同時,遷入人口還帶來了各種手工藝和文化傳統,為當地的文化和藝術發展註入了新的活力。

值得一提的是,當時遷入的人口中有不少知識分子和專業人才。他們為寧夏的教育和科技事業做出了重要貢獻,推動了當地的現代化行程。

一些移居到寧夏的科研人員和專業人才為該地區的工業和農業進步提供了關鍵的技術援助和引導,對當地經濟建設和社會進步做出了傑出的貢獻。

同時,遷移到寧夏的人口也為當地民族團結和社會穩定起到了積極的作用。在這個遷移的過程中,不同民族間進行了交流與融合,加強了彼此的理解和信任。

此外,隨著人口的增長,寧夏的社會結構也得到了最佳化,為社會的穩定和諧發展奠定了堅實的基礎。

二、浙江省遷往寧夏回族自治區的動機1. 國家政策的驅動中國政府為了推進國家工業化和現代化行程,實施了多項人口遷移政策。

浙江省作為這些政策的主要受益者之一,成為了人口遷移的主要來

源地之一。政府積極引導浙江民眾前往寧夏回族自治區,以推動當地經濟發展。

2. 地理條件差異寧夏回族自治區位於中國西北部,處於黃河上遊,地理環境相對較為惡劣,空氣幹燥,自然條件與浙江省有很大差異。

盡管寧夏回族自治區擁有豐富的礦產資源和廣闊的土地資源,但由於地理環境的限制,其經濟發展相對較滯後。因此,選擇遷往寧夏回族自治區的人口相對較少。

盡管浙江省前往寧夏回族自治區的人口數量相對較少,但這並不意味著浙江人民對寧夏的支援不積極。從1950年至1960年,浙江省對寧夏的支援意願表現得極為強烈。

根據中央的統一部署,浙江省決定在1959年至1963年間,動員大量青年前往寧夏支援其社會主義建設。這些被動員的青年包括工人、農民、知識分子和幹部。

在這場支援寧夏的行動中,浙江省的青年們積極參與,他們將青春獻給了祖國,許多人甚至放棄了原本安定的生活和工作,毫不猶豫地選擇前往寧夏投身於社會主義建設。

他們的行動充分展示了中國人民的團結友愛和無私奉獻精神。

在寧夏回族自治區,這一運動得到了熱烈的反響和支持。據歷史記錄,1959年,浙江省與寧夏自治區經過協商,從浙江省抽調了大量青年前往寧夏農村從事農業生產。

這項支援不僅表現在人口流動上,還體現在經濟、文化、教育等多個領域,為寧夏回族自治區的發展做出了重要的貢獻。

實際上,許多浙江人積極響應國家號召,踴躍報名參加支援寧夏建設的行動。然而,由於當時中國的人口基數龐大,各地區的實際情況也不同,浙江省遷往寧夏回族自治區的人口相對較少。

4. 盡管寧夏回族自治區對經濟建設有著巨大的需求,但由於當時交通、通訊等基礎設施的落後,以及寧夏回族自治區自身的安置能力有限,浙江省遷往寧夏回族自治區的人口相對較少。

總的來說,1950年至1960年間,浙江省有近10萬人遷往寧夏回族自治區,這主要是由於人口遷移政策、寧夏回族自治區的地理位置、浙江人民的支援意願以及寧夏回族自治區的安置能力等多種因素共同作用的結果。

5. 浙江人民以他們勤勞、勇敢、團結的優秀品質,積極響應國家的號召,紛紛報名參加支援寧夏建設的隊伍。

許多浙江青年誌願者都選擇到寧夏回族自治區工作,為當地的經濟建設做出了巨大的貢獻。

浙江省與寧夏回族自治區的人口遷移及安置情況 據不完全統計,1959年至1960年間,浙江省有近10萬人被安置到寧夏回族自治區,主要分布在銀川、石嘴山、吳忠、固原等地。

1. 銀川市 作為寧夏回族自治區的首府,銀川市是浙江省遷往寧夏的主要安置地。這些浙江人在銀川市從事農業、工業、教育、衛生等領域的工作,為銀川市的經濟發展做出了重要貢獻。

2. 石嘴山市 石嘴山市位於寧夏回族自治區中部,是寧夏的重要工業基地。這些浙江人在石嘴山市從事煤炭、鋼鐵、化工等重工業的生產,為石嘴山市的工業發展提供了有力支持。

1. 寧夏中部的吳忠市,是中國重要的農業基地,浙江人在這裏耕耘,為當地農業的發展做出了不可磨滅的貢獻。

2. 寧夏南部的固原市,是寧夏重要的水源地,浙江人在這裏從事水利、林業、畜牧業等方面的工作,為固原市的生態環境建設貢獻了自己的力量。

四、浙江省遷往寧夏回族自治區的人們的生活狀態1. 面對挑戰雖然浙江省遷往寧夏回族自治區的人們面臨著嚴峻的生活挑戰,但他們憑借堅韌不拔的精神和團結互助的傳統,迅速適應了新的環境。

他們在寧夏建立了自己的新家園,過上了寧靜祥和的生活。2. 文化交流浙江省遷往寧夏回族自治區的人們積極融入當地生活,學習當地語言和習俗,與當地人民建立了深厚的友誼。

同時,他們也把自己的文化帶到了寧夏,推動了浙江文化和寧夏文化的交流與融合。3. 教育發展浙江省遷往寧夏回族自治區的人們高度重視教育,積極參與當地的教育事業,為寧夏的教育發展做出了重大貢獻。

許多浙江人在寧夏創辦了學校,培養出了一大批優秀的人才。

五、結論總之,1959年至1960年間,浙江省近十萬人在政府的引導下,積極投身於寧夏的建設,為當地的經濟發展註入了強大的動力。

他們在惡劣的環境中,憑借堅韌不拔的毅力、無畏的勇氣和緊密的團結精神,快速適應了新環境,過上了安穩的生活。

同時,他們也促進了浙江文化與寧夏文化的交融,為寧夏的教育事業做出了重要貢獻。這段歷史展現了中國人民的團結友愛和無私奉獻精神,值得我們永遠珍視和傳承。