三句話來概述

- 書裏對明朝十六帝和其他王公權貴和小人物的命運進行全景展示,尤其對官場政治、戰爭、帝王心術著墨最多,並加入對當時政治經濟制度、人倫道德的演義。

- 主要講述的是從1344年到1644年這三百年間關於明朝的一些故事。

- 作者結合著一些檔案、筆記、野史、碑刻等,以各地發現的墓誌而論對歷史的空白進行填充。

作者

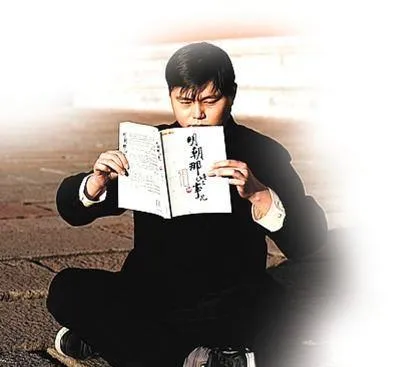

當年明月,本名石悅,男,順德海關公務員,副研究員,中國社會科學院明史學會會員,青年歷史學者,心靈歷史拓荒者,擔任國內多家電視台文史類節目主持人,暢銷書作家,所著作品【明朝那些事兒】銷量過一千萬冊,位列全國十大暢銷書之一,2007-2008年度系列暢銷書第一名,該系列作品已被譯為日、韓、英等多國文字出版發行。1979年出生,現為中國海關總署緝私警察。當年明月成名後獲重用,被借調北京(任海關總署下屬雜誌【金鑰匙】編輯)。

我是如何發現這本書的?

【明朝那些事兒】真的已經是一組人人皆知,老少皆有所耳聞的歷史讀物,全套作品囊括了整個明朝的歷史,從明太祖朱元璋的開疆立國一直到明末王朝的沒落。而且作者在書裏的用語都十分貼近生活,還會加入些許第三視角的心理描寫去刻畫歷史上的名將名臣,使得整體的閱讀體驗流暢很多,全然不同於傳統史料的寫法。

推薦給誰來閱讀?

推薦指數:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

讀史可以省身,可以明誌。【明朝那些事兒】是一部純粹草根的作品,書裏涉及的人物眾多,線索繁雜,沒有一個中心人物可以貫穿起來,加上明朝是一個十分強盛的朝代,期間出現了各種各樣的名人,除了皇帝、大臣外,還有王守仁、唐伯虎等各界的名人。相信閱讀時會不由地能激發出我們對於中華民族五千年歷史文化的興趣,從法學、管理、經濟等等多個視角來品讀一代王朝的興亡盛衰。在讀史的過程中也可以瞻仰先賢們的風采,領悟先賢們的道理。

讀後感

十六位帝王 簡史

因為考慮到時長和全作篇幅的關系,這次我只主要讀到了明仁宗朱高熾繼位的章節,所以讀書筆記也會主要圍繞明朝史上前三位皇帝所在的年代進行分享和記錄。希望未來有機會通讀完整部作品,對明朝史有一個更加深刻的了解。

下面附上了明朝十六位帝王具體的背景介紹,感興趣的朋友可以直接查閱:

https:// my.mbd.baidu.com/r/1cdG nq5Ui2I?f=cp&u=5eca975eee9cbad8

貧農的逆襲

翻看整本書的第一章,描寫的是明朝開始的三位皇帝:從和尚到皇帝的明太祖朱元璋,朱元璋大兒子朱標的兒子朱允炆,以及朱元璋的四兒子燕王朱棣。

朱元璋(原名朱重八),自幼是農民出身的他因為忍受不了元朝的統治,先是出家做了和尚,後被人誣陷說他要起義,被迫投靠了當時的起義隊伍,當了義軍將領郭子興的隨從。在中國歷史上的皇帝中,朱元璋大概是唯一的一無所有的貧農,是透過造反才擁有了天下。「放牛、乞丐、做和尚、造反、做皇帝」。

他四處招兵買馬,對抗元軍,在一次決定性的戰役中,敵人兵臨城下,要殺朱元璋。他憑自己的耐力保住了應天(南京),並一路反擊,在都陽湖徹底擊敗了西邊的陳友諒,並迅速解決南邊的張士誠,掃平了中原,擊敗了強將王保保,並把元軍驅逐出境,還把北韓拿了下來。

朱元璋做出的兩個決策使得他成為了最終的戰爭勝利者。第一個決策是高築墻、廣積糧、緩稱王。正是這個決定讓他避開了天下人的註意,當其他農民起義領袖帝王思想膨脹、扯張虎皮做大旗、鍋裏沒幾兩米就敢開幾千人的飯時,朱元璋充分利用了時間,不斷發展自己的實力。他因為對封建社會和元朝掌權者的仇恨而造反。在一代名將加上他天生的軍事才能的幫助下,他推翻了元朝的統治,改國號為明。

在短短的一年時間裏,看似強大的元帝國發生了幾十起暴動,數百萬人參加了起義軍,即使那縱橫天下無敵手的蒙古騎兵也不復當年之勇,無力拯救危局。元帝國就像一堵朽墻,只要再踢一腳,就會倒下來。

在短短的一年時間裏,看似強大的元帝國發生了幾十起暴動,數百萬人參加了起義軍,即使那縱橫天下無敵手的蒙古騎兵也不復當年之勇,無力拯救危局。元帝國就像一堵朽墻,只要再踢一腳,就會倒下來。

為了保證天下是自己和兒孫後代的,朱元璋在明朝穩定後還精心、刻意地做了許多的安排,奪兵權、殺異己(胡惟庸案、空印案、郭恒案和藍玉案),卻無法保證天下從他的繼承者手中被奪走。但他並不知道,這些都成為了明朝今後的禍患。因那些案子,被牽連的無辜的人們數不勝數,都無辜地死去。

他一生中殺了不少的人,但也拯救了不少的人。他的底色是「霸道」的,正如他的座右銘是:你的就是我的,我的還是我的。他發揮雄才大略,帶領軍隊南征北戰,收復失地,建立了大明江山。歷史給他的評價只有一句話:他不是一個好人,但絕對是一個好皇帝。

權利的變革——胡惟庸案件

歷史大潮,浩浩蕩蕩,順之者昌,逆之者亡!有人曾對作者說,知道歷史表象就好,無需知道歷史本質。把故事講明白就行了,至於原因,是無關緊要的。」是的,故事是有趣的,原因是枯燥的。但枯燥的,更有價值。」

作者在撰寫這本書時,除了加入了很多頗具幽默色彩的第一視角心理描寫來具象化人物的刻畫,還花費了很多心思在對於明朝史上各類重大事件的梳理,包括從法制、人制的角度來剖析、解讀這些事件背後的歷史意義。

胡惟庸案 是明初四大案之一,指明太祖朱元璋誅殺宰相胡惟庸事件,隨後大肆株連殺戮功臣宿將。

據【明史】等官方史料記載,洪武六年,胡惟庸因其子出遊時在街市上奔馳墜車而死便殺死了車夫。朱元璋知道此事後,盛怒之下命胡抵償車夫之死。胡惟庸恐懼,加之早有異心,便與禦史大夫陳寧、禦史中丞塗節等人圖謀反叛。胡惟庸死後,其營黨謀逆之案並沒有終結。其後數十年間,朱元璋多次以胡惟庸黨案為題大開殺戒,太師、南韓公李善長因被家奴告發與胡惟庸往來而遭賜死,家屬70余人被殺。吉安侯陸仲亨等列侯多人也在此案中被處決。為胡惟庸黨案株連而至處死者總數竟達3萬余人。

胡惟庸被殺,太祖罷左右丞相,廢除中書省,其事由六部份理,另設內閣供皇帝做為顧問。內閣大學士的權力不如宰相,只有「票擬」權力,先送宦官,再由宦官上呈與皇帝。從此明朝名義上再無丞相一職,後來在永樂帝(朱棣)後由內閣首輔實質取代。皇帝直接統轄六部,嚴密控制行政權力,中國歷史上的皇帝集權,在制度上達到前所未有的高度。

吳晗先生在【胡惟庸黨案考】一文中認為其屬於統治集團內部爭奪權力的矛盾胡惟庸黨案的根本原因在於胡惟庸專擅行政大權的行為侵害了皇權的至高無上。朱元璋處死胡惟庸以及其後對開國諸臣的廣泛株連都是其加強皇權的重要手段。

永樂盛世

1398年,明太祖朱去世後,朱允文繼位為明成祖,年號「建文」。然而在次年,明成祖朱允文就遭到了叔父朱棣的篡位,歷史上被稱為「靖難之役」。建文四年(1402年)六月,京師被攻陷,朱允炆從此下落不明,而燕王朱棣也奪取了皇位,成為了明朝的第三位皇帝,即明成祖,年號「永樂」。

朱棣喜愛戰爭,戰火中出生的他似乎和戰爭結下了不解之緣。當他跨上馬,聽著那熟悉的號角聲和吶喊聲,揮舞馬刀殺向敵陣時,他似乎更能找到自己存在的價值。喊殺聲是他的音樂,鎧甲是他的服裝,屍山血河是他的圖畫,他屬於這個地方。兵法中所謂的「以正合,以奇勝」,可以說是朱棣指揮藝術中最大的特點。書裏提及的很多場的生死戰役,都記載了朱棣在與敵人交手過程中,很少從正面沖擊對手,而是常常從對方的側翼發動突然攻擊。有善戰之名,但喜歡出奇制勝。

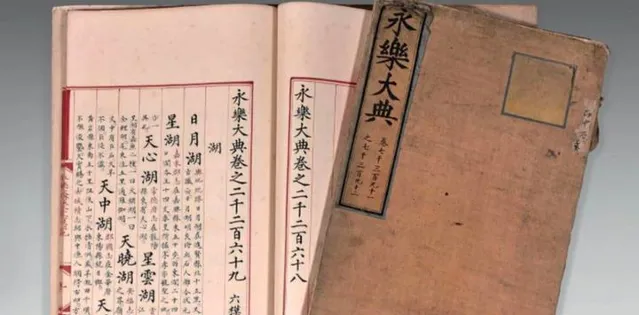

在他出色的軍事嗅覺的帶領下,明朝迎來了一個強盛且美好的時代——永樂盛世。朱棣還下令耗費了巨大的人力物力來編寫【永樂大典】,並將都城從南京遷至北平。

在作者看來,科學技術是第一推動力這句話實在是極為正確的。和書裏介紹過的沐英的三行戰法一樣,朱棣的「三板斧」戰術——先用火槍齊射,再用騎兵沖擊,最後用步兵掃蕩,帶領著軍隊挫敗北元蒙古騎兵,平定了北方。在後來的歷史年代中裏也有很多將軍領袖進行效仿。

三百多年後,法國的拿破侖開始使用與朱棣類似的戰法,他威震天下的資本也正是那獨特而富於機動性的炮騎結合戰術。「用大炮轟,再用騎兵砍,最後步兵上」,憑借這套戰法,他征服了大半個歐洲,並最終找到了一份和朱棣相同的工作——皇帝。

平定天下,遷都北京,修成大典,溝通南洋,威震四海,平定安南,打壓蒙古。以上就是朱棣同誌的主要政績史。在執政的前十幾年中,他不停地忙活,不停地工作,付出了許多心血,也獲得了許多成就,正是這些成就為他贏得了一代英主的名譽。帝王的煩惱—— 建文帝失蹤

「靖難之役」後,朱棣在建文四年終於攻占了首都南京,然後建文帝卻神秘失蹤,不見蹤影,生死未蔔,這讓朱棣深感焦慮。他深知這件事的利害關系:「」即使建文帝死了,大不了背一個「逼死主君的罪名」,自己的罵名夠多了,不差這一個。活著的話關起來就是了,也不怕他飛上天去。但最可怕的事情就是失蹤,皇帝不見了那可就麻煩了。」

首先不能登尋人啟事,什麽你叔叔病重,甚為想念,望你見啟事後速回之類的話肯定是不會有效果的,其次也不能貼上通緝令,寫上什麽抓到後有重賞之類的言語,因為朱棣的行動按他自己的說法是靖難,即所謂掃除奸臣,皇帝是並沒有錯誤的,怎麽能夠被通緝呢,所以這條也不行。最後,他也不能公開派人大規模尋找,因為這樣無異於告訴所有的人,建文帝還活著,心中別有企圖的人必然會蠢蠢欲動,這個皇位註定是坐不穩了。為了解決這個問題,朱棣想出了一個絕佳的計劃,這個計劃分兩個部份:首先,向外界宣布,建文帝已經於宮內自焚,並找到了屍體,以此來讓朝中建文帝的忠臣們都放下逆反的心理。其次,再派人暗中查訪建文帝的下落,具體的查訪工作由兩個人去做,這兩個人尋訪的路線也不同,分別是本土和海外。這兩個人的名字,一個叫胡濙,另一個叫鄭和。

直到今天,建文帝當年的下落仍然是一個謎,但這部作品吸引我的部份在於作者石悅講述故事的方式讓明朝的人物都栩栩如生,代表著他對於每一位大小人物的深刻理解;而幽默形象的對話之間又充斥著朝廷上下法治與個人之間的冷酷鬥爭。

歷史的真相始終是被籠罩在迷霧中的,無數人為了各種目的去修飾和歪曲它,以適應自己的需要。但我始終相信,真相只有一個,而它必定有被揭開的一天。原來一個王朝、一個民族的命運竟是這樣的充滿了偶然性和必然性。

讀歷史能讓我們更好地認識社會和人,並從中體會處世的方法。「帝王將相與凡人平民一樣,都有難以逾越的鴻溝。」在作者筆下回看明朝的歷史,會覺得歷史的舞台屬於身處其中的每一個人,在台上如何表演全靠自己,命運既是註定的又是受自我掌控的。

以銅為鏡可以正衣冠,以史為鏡可以知興替,以人為鏡可以明得失。所有的英雄人物對歷史的發展都做出了傑出的貢獻。在歷史的舞台上,無論是順境還是挫折,我們都應坦然面對,要像明朝的夏言、徐階、張居正、戚繼光那樣,隱忍和堅持,厚積薄發。堅持正義和真理,即使遭遇失敗或屈辱,也會在歷史的長空中閃耀出燦爛的光輝。

書中摘錄

- 如果說,在出來討飯前,他還是一個不知所措的少年,在他經過三年漂泊的生活回到皇覺寺時,他已經是一個有自信戰勝一切的人。這是一個偉大的轉變,很多人可能窮其一輩子也無法完成。轉變的關鍵在於心。(朱元璋)

- 一個人要顯示自己的力量,從來不是靠暴力,挑戰這一準則的人必然會被歷史從強者的行列中淘汰,歷來如此。

- 故知勝有五:知可以戰與不可以戰者勝,識眾寡之用者勝,上下同欲者勝,以虞待不虞者勝,將能而君不禦者勝。——【孫子兵法】

- 歷史學家們很重要的一項工作就是從這些互相矛盾的資料中找到真相,破解迷案。而破案的最重要工具,也是歷史學上很重要的原理,就是立場。

- 朱元璋親自下令:北韓為永不征討之國,明和北韓正式以鴨綠江作為邊界。而北韓尊明為天朝,並采用明年號,此後北韓的歷代國王繼位後都要派使臣至明朝,得到明朝皇帝的確認並賜予封號。(此舉也奠定了明朝、北韓和睦關系的確立,對後來明朝的發展產生了影響)

- 真正支配歷史的人,不是朱元璋,是稻田裏辛勤勞作的老農,是官道上來往的商賈,是朝堂上進言的官員,是孤燈下苦讀的學子。他們中的大多數人註定默默無聞,都無法在歷史上留下自己的名字,但他們才是歷史真正的主人。從古至今,從無例外。

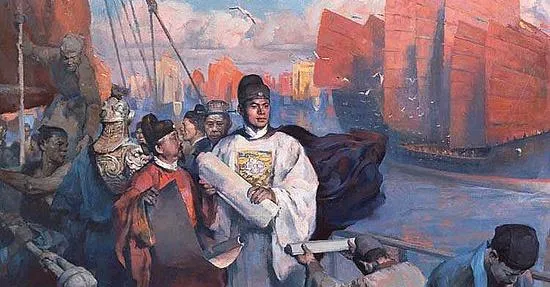

- 至此,鄭村壩戰役以李景隆的徹底失敗、朱棣的徹底勝利而告終,此戰對很多人都有著重要的意義。在這場戰役中,李景隆用實際行動表明了他的無能名聲並非虛傳,也算是證明了自己。朱棣獲得了大量生力軍並初步確立了戰場的主動權。朱棣的長子朱高熾借助北平防禦戰的勝利獲得了父親的重視和喜愛,積累了政治資本。而那位叫馬三保的人也因在此戰中的優秀表現為朱棣所重用,並引為心腹,此人出生時父母以世道平胡、平安成長之意,曾給他取名為和,又由於他在鄭村壩立下大功,被朱棣賜姓「鄭」。此後他便改名為鄭和。

- 當時的所謂西洋其實是現在的南洋,之前的朝代雖也曾派出船只遠航過這些地區,但那只是比較單一的行動,並沒有什麽大的影響,海的那邊到底有些什麽,人們並不是十分清楚。現在,朱棣將把一件歷史上從來沒有人做過的事情交給鄭和來完成,這是光榮,也是重托。無論從哪個角度來看,鄭和都是最合適的人選,他不但具有豐富的航海知識,還久經戰爭考驗,軍事素養很高,性格堅毅頑強,最後,他要去的西洋各國中有很多都信奉伊斯蘭教,而鄭和自己就是一個虔誠的穆斯林。( 鄭和之後,再無鄭和 )

- 勝利的朱棣正面帶笑容慶祝自己的勝利,但他的內心仍然是忐忑不安的。他很明白,對他而言,每一次戰鬥都是決戰,從他起兵的那一刻起,自己就已經背上了反賊的罪名。除了那幾個唯恐天下不亂的心腹外,天下是沒有幾個人支持他的。

- 事實告訴我們,為了名利去做一件事情也授權以獲得動力和成功,但要成就大的事業,需要的是另一種決心和回答——為了讀書而讀書。

- 一展胸中抱負,不負平生所學,足矣。

- 強而不欺,威而不霸,這才是一個偉大國家和民族的氣度與底蘊。

- 好的皇帝就如同現代足球場上的好裁判,四處都有他的身影,不知疲倦地奔跑,卻從不輕易打斷比賽的節奏,即使出現違規行為,也能夠及時制止,並及時結束,不使自己成為場上的主角。這樣的裁判才是好裁判。不幹擾百姓們的生活,增加他們的負擔,為其當為之事,治民若水,因勢利導,才是皇帝治國的最高境界。這樣的皇帝才是好皇帝。

公眾號連結 :