「君不見,黃河之水天上來。」這是李白創作的一首廣為人知的詩篇【將進酒】。

盡管詞句極為激昂且誇張,但這實際上是豪放派詩人李白所寫的最貼近現實的一句詩。

在黃河的下遊,水流看起來仿佛是從天空直瀉而下,因為這段河流的高度確實超出了地面,名副其實地成為了「地上河」。近期網路上頻繁出現這樣的論調:黃河將要結束懸浮於地之狀。據悉,從2002年到2023年,22年來黃河向海輸沙達32.5億噸,下遊水深增加了3.1公尺。

魯迅曾提到,所有的謠言終究會自然而然地破滅。實際上,這並不是謠言。那麽,在這裏,很多人可能會問,為什麽黃河下遊的水竟然懸浮在地面上?難道是因為站得高,看得遠,使得黃河下遊變得開竅了?

地面上蜿蜒流淌的河流之謎

實際上,討論黃河作為懸河的形成,可以歸結為兩個主要原因。

首先,自然因素是主要原因。眾所周知,黃河的泥沙含量極高。造成黃河攜帶如此多泥砂的重要原因之一,就是它在流向大海的過程中,穿過了許多人居住的地方,這些地區四季風從坡上吹過,導致大量泥沙被帶入河中。如果是在地勢較為陡峭的區域情況會更好一些。

一旦黃河流經地勢開闊的平原,泥沙便會趁機沈降下來!隨著這些泥沙的積累,黃河底部逐漸升高,於是它的水位也慢慢超過了周圍地面。

第二個要點是關於人工因素。經過第一點的闡述,大家應該註意到一個問題,即黃河的水位上升了,但地面卻無法再繼續升高。在這種情況下,就會出現一種意外情形,那就是黃河開始反叛,準備離開它曾經依賴的地方。

那該如何是好?既然這樣,就只能施展築高墻的秘訣了。然而,這究竟有多困難呢?如果一米不夠,那就用兩米。於是,黃河下遊便成功地「鶴立雞群」了。

經過一番討論,我們了解到,黃河下遊的地上懸河其實是件好事。然而,目前卻在費盡心思治理這一現象,希望透過輸送泥沙來人為限制黃河的發展。

那麽,既然地上懸河是為了防止洪水,那為什麽還要這樣做呢?黃河的地上懸河到底遭受了什麽,惹了什麽麻煩呢?

美好的事情反而變成了風險?

地上懸河的危害顯而易見。首先,黃河由於高於周圍地面,因此不會輕易決堤,這得益於防洪堤的存在。然而,如果將來黃河下遊的懸河地區遭遇強降雨,導致水位迅速上漲,那麽積蓄的大量黃河水就會瞬間傾瀉而出。這種情況有多嚴重,可以參考1938年6月9日發生的花園口決堤事件。

因此,地面上的懸河風險極其嚴重,簡直就像一顆定時炸彈!

其次,大家都知道,黃河成為懸河的原因之一是因為地勢相對平坦,這導致大量泥沙在此沈積。這引發了兩個問題:首先,黃河的水生環境較差,在這樣的條件下,很難形成多樣且豐富的生態系,這就是所謂的優良生物選擇棲息之地。

進一步說,資源的不足將對人類的生存造成不利影響;其次,黃河下遊水位較高、河道狹窄且流速迅猛,使得水力發電和航運等水資源的再利用變得困難。畢竟,這個平台根本缺乏必要的水力設施,也限制了船舶的發展空間。這就如同所謂的小廟容不下大佛一樣。

地面上懸掛的河流帶來的威脅極為嚴重,已對我們的日常生活和人身安全構成了重大隱患。那麽,在黃河水勢仍然猛烈的現在,我們難道只會選擇坐視不管嗎?

人類真的沒有希望了嗎?

實際上並非如此。首先,黃河下遊之所以形成地上懸河,很大程度上是由於攜帶的泥沙量過多,使得該區域擡高於地面。那麽有什麽辦法呢?其實很簡單,關鍵在於從源頭入手,只需減少黃河所攜帶的泥沙就可以解決這個問題。

因此,防治水土流失顯得尤為重要。就在今年的9月18日,中國有關部門在召開工作會議時,強調了必須優先治理黃河上中遊地區的水土流失問題。沒錯,有關部門正計劃采取措施來解決黃河泥沙的問題。

接下來要增強各社會群體的防範意識。近期雙節相隔不遠,中秋剛過又迎國慶。為避免黃河出現問題,黃河水利委員會釋出了一份關於安全生產的通知。

通知不僅傳達了安全生產的重要性,還強調了水利工程需防範的各種風險。具體來說,大家都明白,黃河正值汛期,需要避免造成廣泛影響。此外,還要求制定周密的應急預案,以應對可能出現的緊急情況,例如如果黃河發生決堤後的善後工作。

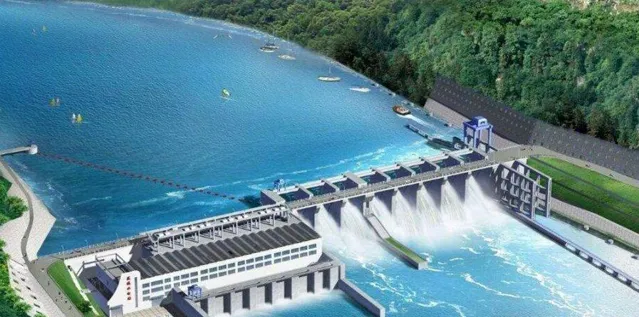

最後,利用科技手段進行渾水的攔截與清理,從根本上解決泥沙淤積問題,才是治理黃河懸河的有效途徑。位於河南的小浪底水利樞紐,不僅具備防洪等基本水利設施功能,還能透過泄洪口將泥沙排放至海洋。至於大海,自然能夠自我凈化,並且包容百川,任由有能力者多勞,就好比牛和馬的結合體。

總體而言,這些措施都只是暫時的解決方法。只要黃河繼續流經黃土高原,泥沙依然會不斷侵入黃河。那麽,未來中國是否能夠徹底解決黃河作為地上懸河的問題呢?

地面上的懸河可以毫發無傷地透過嗎?

首先,大家都知道現在有長三角和珠三角,但實際上並不存在黃三角。這是因為黃河沿岸的城市發展水平較低。在這條母親河附近,有多個城市,卻沒有一座的GDP能進入前十。

如果單個城市無法應對,那麽就需要聯合發展。這些黃河沿岸的城市也有相同的想法。今年,它們舉行了一次座談會,旨在協調發展,以降低生態脆弱區所承受的壓力。團結一心,力量倍增,相信隨著這些城市不斷努力,共同提升,一旦解決懸河問題,將只是時間的問題。

此外,科技是推動生產力的關鍵。當前,黃河的治理也正朝著智慧化方向發展。中國相關部門研發了多個輔助工具,比如具備加密監測功能的「千裏眼」,使得人們無需外出便可獲取大量水文、雨量和水位站的數據,從而能夠迅速分析黃河的穩定性。

未來,中國科技必將不斷進步,智慧化的水平在數量和品質上都將實作顯著飛躍。如果黃河下遊再出現問題,我們應能更迅速地發現,並及時遏制這種情況的發展。