透過三家分晉和田氏代齊形成所謂的戰國七雄,韓、趙、魏、楚、燕、齊、秦,這七個國家被稱為戰國七雄並不是說戰國時期只有這七個國家,而是這七個國家實力比較強大而已,除此之外還存在宋國、衛國、中山國等諸侯國。

進入戰國時期後,各諸侯國為了在兼並戰爭中取得優勢,紛紛進行變法改革。戰國時期首先進行變法改革的是魏國。魏文侯當政時期任用李悝進行變法,魏國的實力很快就躍居諸國之上。其後楚悼王任用吳起變法,南韓任用申不害變法,趙國趙武靈王胡服騎射,而戰國時期最為著名最為徹底的一場變法當屬秦國的商鞅變法。

秦國地處中國的西北,和蠻夷戎狄雜居,雖然在春秋時期也出現過五霸之一的秦穆公,但中原的各諸侯國不把秦國當做華夏民族看待,把秦國當做蠻夷,此即秦孝公所謂的「諸侯卑秦」。

秦孝公即位之後,為了改變諸侯卑秦的局面,決定變法圖強,但秦國本國沒有人才,秦孝公就向天下諸國下求賢令,招攬人才。秦孝公在求賢令中說:昔我繆公自岐雍之間,修德行武,東平晉亂,以河為界,西霸戎翟,廣地千裏,天子致伯,諸侯畢賀,為後世開業,甚光美。會往者厲、躁、簡公、出子之不寧,國家內憂,未遑外事,三晉攻奪我先君河西地,諸侯卑秦,醜莫大焉。獻公即位,鎮撫邊境,徙治櫟陽,且欲東伐,復繆公之故地,修繆公之政令。寡人思念先君之意,常痛於心。賓客群臣有能出奇計強秦者,吾且尊官,與之分土。」

商鞅就是在這種情況下到達秦國的,商鞅到達秦國之後,三見秦孝公。商鞅由秦孝公的近侍景監引薦給秦孝公,第一次和秦孝公大談帝道。所謂帝道,商鞅表示自己可以輔佐秦孝公成為像傳說中的上古帝王堯、舜一樣的君主,秦孝公聽的昏昏欲睡,商鞅離開後將景監一頓大罵。第二次和秦孝公見面大談王道,所謂王道,商鞅表示他可以輔佐秦孝公成為像大禹、商湯、周文王、周武王一樣的人物,秦孝公還是聽的昏昏欲睡,商鞅離開後又將景監一頓大罵。第三次見面商鞅和秦孝公大談霸道,據史載秦孝公非常感興趣,兩人談論了三天三夜,所謂霸道,就是稱霸諸侯的方法。之後,商鞅就被秦孝公任命為秦國的左庶長,主持變法。

商鞅在秦國的變法,總共兩次,第一次發生於公元前356年,當然,秦國統治者由於過去平民有功不賞,貴族有罪不罰,早已經在民眾中間失去了威信,故商鞅變法之前的一個重要事件就是幫秦國統治者樹立威信,此即徙木立信的故事,之後開始正式變法。

首先,廢除秦國的世卿世祿制,獎勵軍功,按軍功受爵。所謂世卿世祿制是指貴族世代做官,世代領取俸祿,如果用一句俗語來表達就是「龍生龍鳳生鳳,老鼠的兒子會打洞」。這種世卿世祿制最終導致秦國民眾「怯於公戰,勇於私鬥」。而商鞅廢除世卿世祿制,按軍功授爵,任何人只要在戰場上獲得足夠多的軍功,即可獲得較高的爵位,此即「二十等軍功爵制」。二十等軍功爵制的前四等只需要在戰場上砍四個敵軍士兵的人頭。這種軍功爵制極大的激發了秦軍的戰鬥力,【呂氏春秋】記載,商鞅變法以後的秦軍士兵左胳膊下夾著人頭,腰裏掛著人頭,袒胸露乳,在戰場上追逐逃跑的六國士兵。

其二,頒布實行李悝的【法經】,實行連坐法,輕罪重罰。商鞅是法家學者,故信奉以法治國,故頒布實行李悝的【法經】。而且將基層民戶,十戶劃為一什,設一什長,五戶劃為一伍,設一伍長,平時什伍之間相互監督,一家犯罪,鄰裏舉報。知情不報者鄰裏連坐。這一政策為中國歷代王朝所采用,對中國人影響非常大。

其三,重農抑商。商鞅變法以後的秦國民眾要不就當兵打仗,要不就從事農業生產,此即秦國的耕戰政策。而從事農業生產有突出貢獻者也可被授予爵位。而從事商業是絕對不被容許的,在法家學者看來,商人的資產是可以轉移的,趙國和魏國開戰,商人將財產轉移到南韓去,南韓和魏國開戰,商人又將財產轉移到秦國,故永遠不要指望商人保家衛國,而農民的資產為土地,沒法帶走,故國家遇到危難,只有農民才會殊死一搏。另外,從事商業容易獲得更多的財富,而一旦大家都去從事於商業,必然危及到農業的發展與國家的穩定。

其四,焚燒儒家經典,禁止遊宦之民。孔子創立的儒家認為人類社會最好的時代是夏代以前的大同社會,之後進入以夏商周為代表的小康社會,而自己所處的春秋時期是一個無比黑暗的時代,故儒家持有的是一種社會退化的歷史觀。而法家認為人類社會執行有其自然規律,而隨著社會的發展進步,社會制度也應該因時因事而變,故法家持有的是一種社會前進演化學說。法家學者認為儒家的詩書禮易春秋對強國沒有一點幫助,只是空談,儒家的遊學者也對社會有百害而無一利,故要焚燒儒家經典,禁止遊宦之民。

其五,強制推行個體小家庭制度。古人往往聚族而居,幾世同堂,而政府征兵收稅時以戶為單位征收,這種大家族就極大的影響政府的財政收入,故強制其分家。如不願意分家,賦稅等加倍征收。這種制度就造成了現在中國一家一戶的個體小家庭,孩子成年結婚後首先分家,每家一般四五個人,多者也就六七人。

公元350年,商鞅開始第二次變法,第二次變法的主要措施如下:

其一,廢井田,開阡陌。廢除西周以來土地公有的井田制,實行土地私有,透過這一舉措在秦國形成了政府直接控制的大量自耕農,最終確立了封建制度。

其二,實行縣制。在地方上廢除西周時期的分封制,實行縣制,縣的長官為縣令或者縣長,由國君直接任免,加強了中央集權。

其三,統一度量衡。統一秦國內部的長度、容積和重量。

其四,按人口征收賦稅。改變過去以戶為單位的賦稅征收,按人口的多寡征稅,直接增加了封建國家的經濟實力。

商鞅變法,打擊了秦國境內的奴隸制殘余,正式在秦國確立了封建制度,而且商鞅變法的一些列措施調動了秦人的耕戰積極性,最終為秦王嬴政統一六國奠定了基礎。

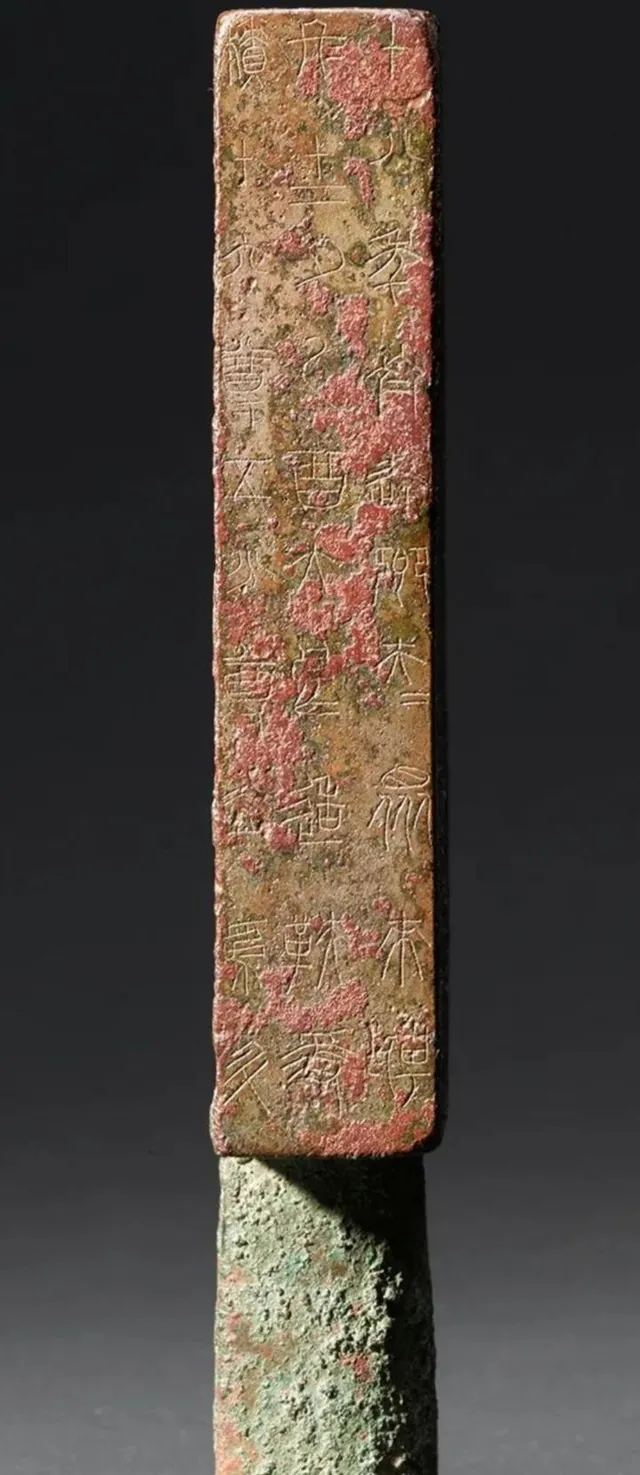

商鞅方升全長18.7厘米,升縱7厘米,橫12.5厘米,深2.3厘米,容積202.15立方厘米,重0.69千克,為長方形的有柄量器,器壁三面及底部均刻銘文。

左壁刻:「十八年,齊率卿大夫眾來聘,冬十二月乙酉,大良造鞅,爰積十六尊(寸)五分尊(寸)壹為升」。器壁與柄相對一面刻「重泉」二字。底部刻秦始皇二十六年詔書:「廿六年,皇帝盡並兼天下諸侯,黔首大安,立號為皇帝,乃詔丞相狀、綰,法度量則不壹歉疑者,皆明壹之」。右壁刻「臨」字。左壁「大良造鞅」即商鞅,該件器物因此得名商鞅方升。