「百年誰斷——近現代帖學的振興暨沈尹默 潘伯鷹 白蕉書法學術特展」正在上海程十發美術館展出,觀眾可以在三位書法家筆端的氣象萬千之間回首近現代帖學的振興之路。

清末至民國碑學余風尚勁,帖學名家白蕉不為時風裹挾,獨異凡庸,力持大道,不僅達到極高的帖學成就,也為幾近中斷的千年「帖學」傳統復興做出了貢獻。而其人,也如他筆下的蘭蕙一般,孤傲高潔,清芬自遠。白蕉何以愛畫蘭,為何別署「雲深處」?他的的世俗觀是什麽?

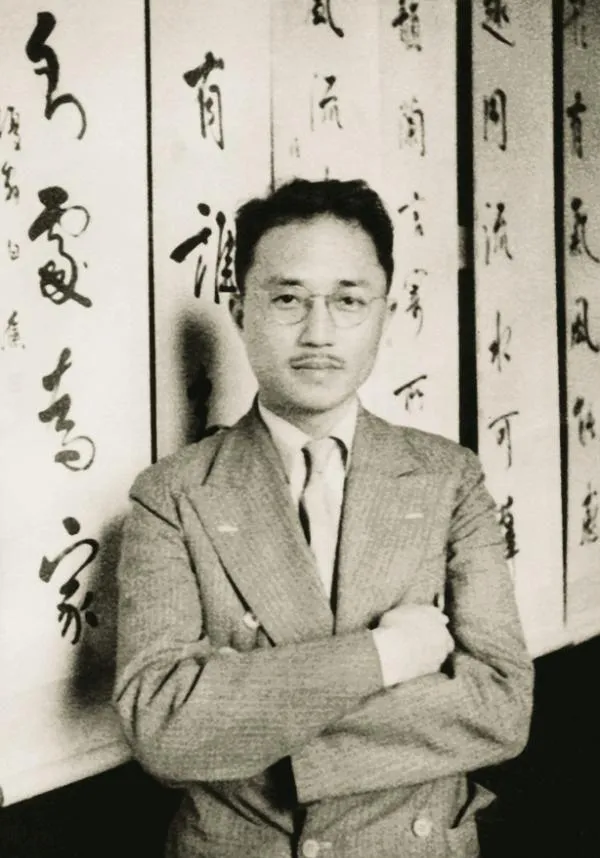

白蕉

一 蒙學故裏

一九〇七年白蕉出生於張堰鎮一個世代從醫的書香門第,其故鄉文脈沿革千年,亦為全國性革命文學團體——南社的主要發源地之一。白蕉的祖父何朗甫、父親何錫琛以醫名聞達於世,受家學教化,白蕉少年時即愛好書畫與古文詩詞,曾於閣樓練字苦讀。

白蕉本名何馥,此「馥」字,據筆者所查,有兩種含義:一為濃郁的香氣,二為射獵時箭鏃發出的聲音。他曾有一枚常用的閑章,曰「有何不可」,文字遊戲的玩味以及瀟灑自適的態度,暗恰白蕉愛蘭嗜酒、俠肝義膽的傳奇一生。

白蕉的父親何錫琛求學醫師侯六如、張謙甫雨門下,為醫以細敬著;亦為南社創始人高天梅、姚石子的至交,曾繪制過「張堰鎮地圖」以為其時之鎮誌插頁。因家學堅持「英才教育」,白蕉既接受過西式新學培養,童年時代亦在留溪老屋內汲取過傳統蒙學,眼界目及詩詞歌賦、古文碑拓;少年時期在高、姚兩家私塾內得到名師指點,「童子功」堅磐。

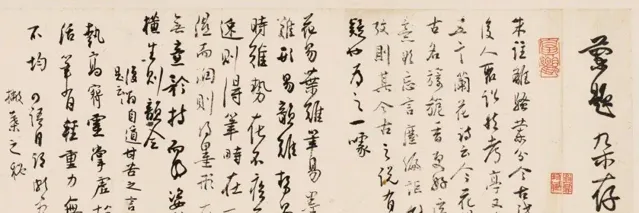

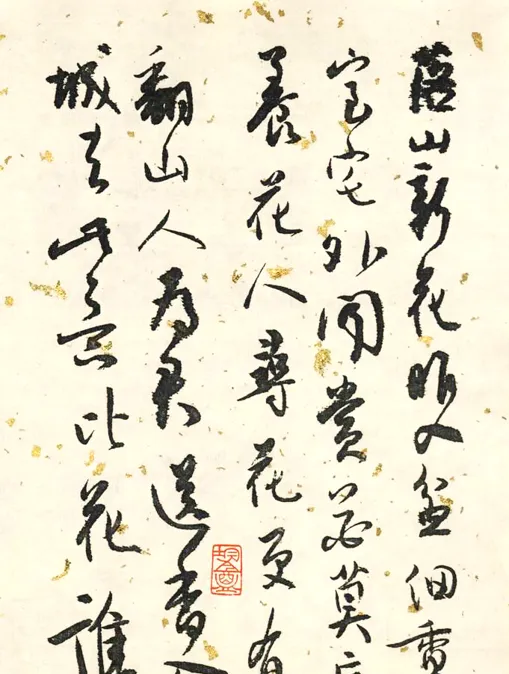

白蕉 行草 【蘭題雜存】(局部)

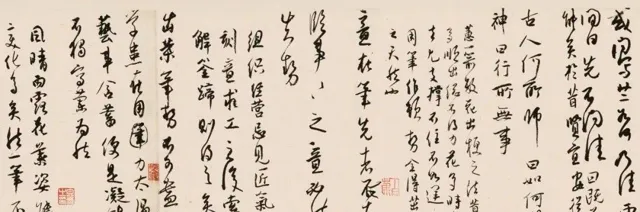

白蕉 行草 【蘭題雜存】(局部)

青年時期的白蕉受父親影響,成為南社重要成員。「南社社友中著名書畫家黃賓虹、‘江南三大儒’之一的高吹萬(高天梅叔父——筆者按)、社會名流陳陶遺、南社創始人之一的柳亞子、南社第二任主任姚石子等,都十分器重白蕉的才華氣質,常有書信往返、詩詞唱和,並多有指點提攜。」(【說劍描蘭——金山與南社】,上海人民出版社)小鎮寧靜祥和的生活氛圍和華茲厚重的文化格調滋潤了白蕉的性格內涵和為人處世。

幽隱於張堰鎮尚書浜的「濟廬」,為白蕉最常寓居的書齋,旁邊便是他的祖居,那裏是他從小生活的地方。「於舊居濟廬之東半裏許,拓地一弓,架屋三椽,曰‘留雲軒’者(‘留雲’一扁為何錫琛所書,其旁‘未濟廬’一扁為高吹萬所書,此屋曾借高吹萬居住——筆者按),為我父勞其心力之余,樂其所好,養誌之所也。軒之陰背老屋,東西數十步外皆墻,而其陽則修竹千竿。隙地可一二畝,我父治之,留竹二三叢,遷其余枝兩丘之外,至於河。其內種石蒔花,雜以老樹細草,則宛然柯敬仲、管仲姬筆下之所自出也。」(白蕉【留雲軒記】)父親熱愛花草的脾性深深地烙印在白蕉的心中,這宛如世外桃源的小花園,亦成為白蕉蘭繪作品中的靈感來源。

白蕉曾在一幅蘭花小品的題跋中回憶起父親養花植蘭的場景,解釋自己畫蘭的「啟蒙」,實際上就是起步於描摹老家白墻之上的蘭影:「故廬微有老名種蘭蕙,花時遠近有觀賞者來。我侍我父,朝自庭院掇盆入室,及暮自室還庭,不為勞也。一夜摹大王帖後,舉目瞥見素壁花影,大動於中,頓盡研池墨沈,它日遂為常課。此我兒時初學寫蘭也,漫識於此。」蘭花自此成為白蕉筆下的「摯愛」,相伴一生。觀其愛蘭之心,從「其臭如蘭」「養鼻先生」「天下第一懶(懶諧音蘭)人」「懶漢」「幽思」等閑章中便可窺得一二。白蕉曾言:「我師造化。」「書畫不必言派別,有筆墨處自然飛動。」其寫蘭之穎悟,從書法日課之余的「水墨遊戲」,最後以「不出不入」的姿態不拘一格、自成一派,其成功不僅出自醍醐灌頂般的靈光一現,更多的則是來源於每天「仇紙恩墨廢寢忘食」般的學習態度。不同於古人寫蘭「破鳳眼」的工穩,取自大自然妙法的「白氏寫蘭」則更看重於「疏疏密密」。白蕉認為:「不疏不密,亦疏亦密,如何得法,非我不肯說法,古文家雲:文無定法。」他最愛的小女兒亦是他筆下蘭花的「評論家」:「阿翀年四歲,見余作畫,輒急遽爬凳上,據桌一角,屏息旁睨,每曰:‘不像不像!’此幅亦經我阿翀鑒定,所謂不像者也。」他駁斥古人以情緒左右畫蘭竹的論調,認為畫貴在天真爛漫:「元僧覺隱曰:‘我以喜氣寫蘭,怒氣寫竹。’此何必然,今我方大怒,花亦怒放。」(【雲間畫題甲集】)他提倡「文藝與師法、學力、識見、胸襟聯系最密」,他筆下的蘭蕙,如同他孤傲高潔的人品一般清芬自遠。

白蕉 【蟑螂詩】扇面

二 白蕉的雲間情結

松江自元明以來,便有書畫家與文人間雅集的傳統,如「元四家」的泖湖泛舟、明松江畫派的飲茶賦詩等,皆為松江地區書畫結社、交友的「鼻祖」。一九四六年九月九日,由松江本邑文化界名人發起的「茸光國藝社」在松江馬路橋召開成立大會,旨在提倡國有藝術,發展地方福利事業。作為其時之松江名士,白蕉積極參與其中,為藝社題寫「於茸有光」橫幅並作七絕一首。白蕉的知己、【茸報】發行人沈瘦狂(松江西外長橋街茸報館主編——筆者按)於當年時刊所撰的【白蕉浮白記】(一九四七年三月一日)中記述了一場雅集的情景:「白蕉上次遊此,張琢老暨韓氏昆仲,章振淦、潘子超、程潼諸人,曾設文酒之會於茸光社以相款。」「飲罷就茸光茶座,越三小時而繼康等一行報到,遂繼夜局,易白為黃,予無‘陳夾燒’之量,盡三甌而止,白蕉醺然有酒意。哺啜既蕆,寄興翰墨,程潼婦張金锜出素紙一束,白蕉掃敗筆作老梅巨幹、予點二花一蓓蕾,程潼補雙鉤竹,神韻俱絕。」此時的白蕉,正值不惑之年,是「少壯派」中的執牛耳者,與後學一輩亦有較多的提攜與交往;而程十發作為一名美專剛畢業且養屙於鄉的茅廬新人,剛剛出道,他積極參與當時由沈瘦狂、白蕉主持的藝社活動,不僅熱衷「元老派」與「少壯派」的書畫同人聚集會,同時亦作為票友,時常與藝社「曲藝組」瞿繼康等人登台義演,助力文化復興,交遊頗多。這段寶貴的人生經歷,對於青年時期的程十發來講,無疑潛移默化地影響到了他今後的繪畫道路。

寓居松江,性格天真率性的白蕉擁有不少同鄉的藝術知音。如金山區博物館藏白蕉「行書自作詩七首」長卷,末錄一詩:「‘刻劃論才藝,雲間得二高。費、韓同大譽,予欲不操刀。並世精嚴少,遺篇什襲勞。少陵敦古誼,寧止式滔滔。’荀廬印法乳師門龍丁,與缶翁交,在師友之間,氣息亦類,然正似其篆行,更自具面目。題韓子谷荀廬印存,應杜詩庭。」其中的松江「二高」便是費硯(龍丁)與韓子谷,「傳吳氏(昌碩)學者,王賢字個簃,江蘇海門人;費硯字龍丁,別署佛耶居士;各能略得一二」。(鄧散木【篆刻學】)費硯之金石刊刀於印派林立的民國已具盛名;而出生醫學世家的韓子谷,夫人錢氏為金山名門後裔,韓氏以松江第一棟西洋式別墅「韓三房」之佳話而家喻戶曉,亦因書畫收藏與「吳門」相識,懸壺之余,也好篆刻。費硯、韓子谷與白蕉同為松江名士,因詩畫酒會而結為好友,是為美談。又見白蕉短簡一則:「酷熱如焚,有所不堪,伏□左右,呷皮靠街樓,吟唱自樂如故耳。小稿一二則奉去,弟三五日後去申過松,或將在韓先生所,當圖暢敘。此間蘆粟大好,弟日盡二三十根,惜不得與兄共之,轉念公又無罪耳,一笑。此狀:瘦狂兄長先生,弟復翁頓首。」(【茸報】一九四六年九月三日)記述白蕉與韓氏一門的日常交往,與三五好友共同品嘗時令美食、「當圖暢敘」,亦為人生一樂也;【茸報】也曾報道過韓子谷長子韓熙(價藩)一九四七年在松江舉辦的個人畫展:「韓價藩個展有贈、並示朱念孝、潘子超、程十發、章振淦、湯義方諸子。」白蕉賀詩捧場:「未識韓侯面,先讀韓侯畫。洗眼看姓名,問年尤駭怪。(略)」韓價藩為韓子谷長子,亦承家學,在書畫鑒藏、繪畫等領域皆有影響。

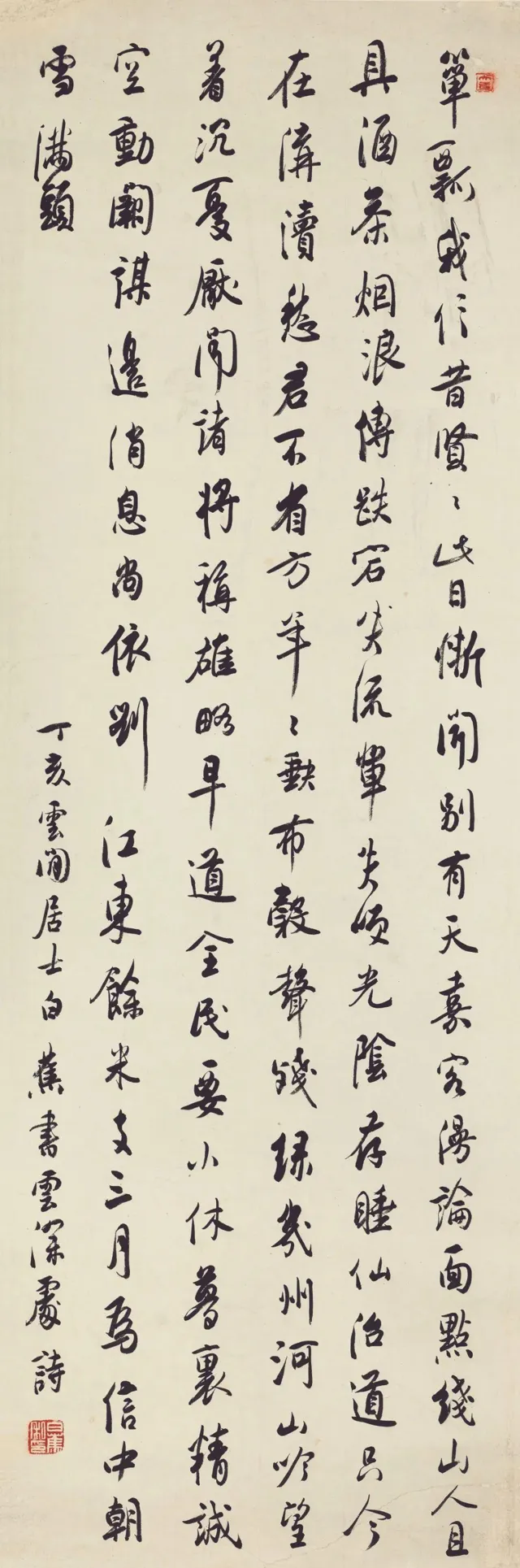

白蕉 【行書雲深處雜詩其二】

「雲深處」為白蕉別署,他常以「雲深處」作為書法作品題跋、落款中的稱謂,較多用於雲間詩畫舊題,似有大隱隱於「雲間深處」的意味。白蕉嘗言:「洙涇(即朱涇,現屬金山區——筆者按)陳幹老書法秀絕一時,寫蘭腴潤多風姿,近年手震多病,求者難得矣。去年正七十,予有寄懷詩三絕,錄其二:‘眼看世事幾乘除,大隱朱溪早結廬。共道留侯如處女,何年已讀太公書?’‘我邦之妙應非誇,北海河南共一家。別有騷情陳古白,雲深南浦寫湘花。’幹老沈靜寡言笑,素有小姑娘之稱,故首絕及之。又曾摹張得天‘雲深處’扁,自為齋額,嘗與予論其書勢之妙。」(白蕉【四山一研齋隨筆】)此「雲深處」之寓意大好,經白蕉之「挪用」,後延為客居松江時的「筆名」。如【茸報】時有刊發其「雲深處雜詩」系列連載,其中既有觴詠寄懷的溫情、也有針砭時弊的辛辣、更有效仿魏晉名流的風度。如抗戰時期,為表抗日決心,作【擬古俠別】一首:「今日此天地,何人起霸圖。幹戈爭短隙,零落笑封胡。昔下楊朱淚,空期楚幕烏。我言初已盡,未肯便為奴。」大有壯士遠征的快意恩仇(此詩亦抄錄於畫家黃達聰的舊藏書法詩軸中——筆者按);如為追念與自己一同創辦浦南中學的老校長方沖之所作的祭奠詩:「辛苦多君白盡頭,追隨敢說踵前修。百年作計非荒語,十六萬人仰遠猷。」(【茸報】一九四七年五月七日)則多了幾許伯牙碎琴的欷歔嘆別;如亦刊載於茸報上的【題寫蘭寄朱念孝】一首:「遺情笑人空頭話,適意閑憑曲肱眠。今日酒醒圖一幅,恨他鄭趙是前賢。」字裏行間流露著笑看古人、睥睨一切的真率之情,可見名士氣概。

白蕉,行草【閑人忙事書畫冊】局部

白蕉於一幅【蘭竹圖】上題跋:「蘭馥兮眾植,竹娟兮常茂。此荊公語也,並題應大郎詩家屬為景源先生清賞,復翁又題。時己醜五月十六日,時連宵如臘月廿四夜,遠近巨響不絕。海上雲深處酒開甕。」一九四九年五月十六日正值解放上海戰役的關鍵時刻,上海戰事激烈。而「雲深處」的「開甕」則預示著美好時代的即將到來,白蕉的拳拳赤子之心可見一斑。

白蕉以雲間人士自居,對松江歷史熟稔於心。其昔年曾居海上紅樓一隅,時應沈瘦狂之約稿,散錄筆記為征文,於【松江鱸魚托古之非】一篇中,考據了「松江地域」的由來:「今松江之得名,殆以鄰松江故,古松江,昔人考證有數說,要以今吳淞江至笠澤一帶,為近是。庾仲初【揚都賦】註雲:‘太湖東註為松江,下七十裏,有水口分流,東北入海為婁江,東南入海為東江。’朱長文【吳郡圖經續記】雲:‘今觀松江正流,下吳江縣,過甫裏,經華亭,入青龍鎮,海商之所湊集也。’【圖經】雲:‘松江東瀉海,曰滬瀆,亦曰滬海,今青龍鎮旁有滬瀆是也,江流自湖至海,凡二百六十裏,岸各有浦,凡百數。此所謂滬瀆滬海,即今上海地也。’」白蕉別號「雲間」「雲間居士」「雲間下士」,自覺浸染、傳承正統而古老的松江書畫文脈沿革,他的常用印「雲間之印」「東海生」「江南人」「江南白蕉」「吳國白蕉」「南方之疆」等亦可證。柳亞子曾見白蕉書畫詩文,贊曰:「松江自古出人才。」

白蕉曾鉤沈松江地域的方言源頭,亦長期研究吳越古語中的文學內涵。「松金人每遇不稱心事而煩躁,輒曰‘毒來’,此‘毒’字用法,由來甚古,【後漢書·袁紹傳】‘令人憤毒’,馮衍【顯誌賦】‘惡叢巧之亂世兮,毒縱橫之敗俗’。又今俗言‘倒竈’,亦本【太玄】‘竈滅其火,惟家之禍’。」「又吳江誌俗謂嬉遊曰‘孛相’,太倉誌作‘白相’,嘉誌作‘薄相’,實皆無可證,唯東坡有‘天公戲人皆薄相’之句。」(白蕉【白室漫記】)正如同沈瘦狂於【白蕉浮白記】的結尾,如「文眼」般地敘述:「(白蕉)趁頭班車‘出鬆(松)’矣。」「出鬆」於松江方言中,有離開、出發之意,表戲謔、開玩笑的口吻。輕松之余,既有踏歌送別好友之依依不舍,又見好友之間的隨性與熟絡。一字諧音多用,其時代的文化學者們在訓詁學的領域真可謂是「文字遊戲大師」。

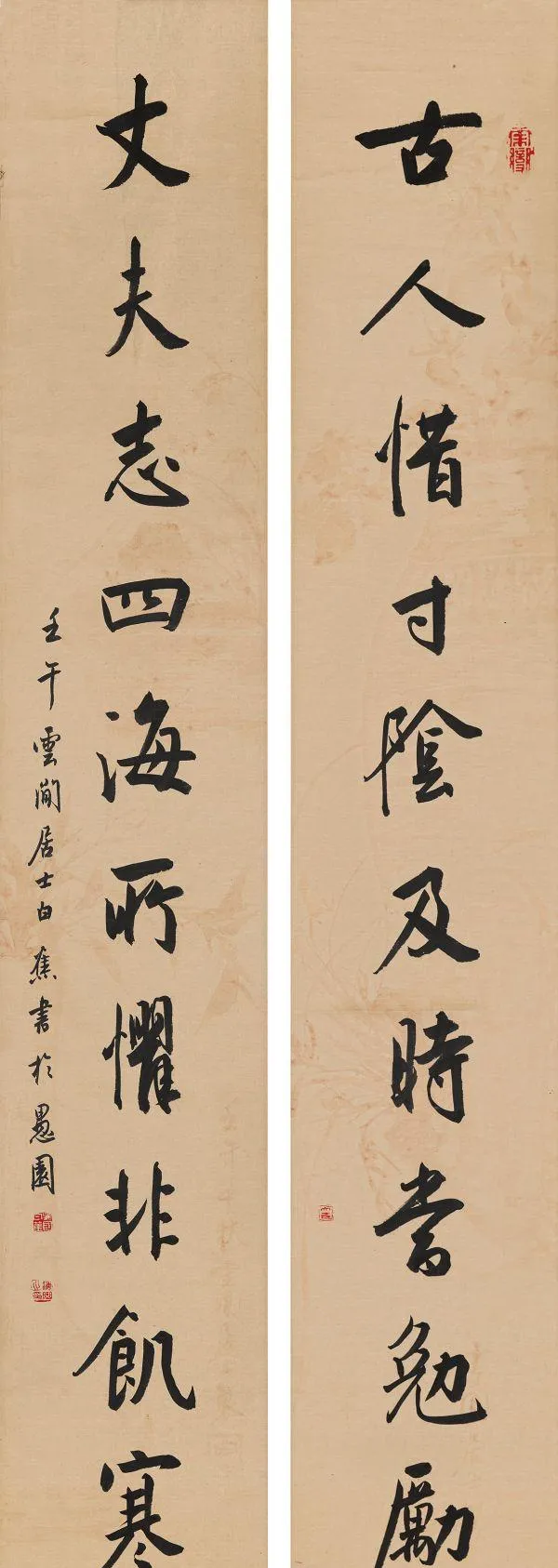

白蕉,行書 【古人·丈夫】十言聯,125×21cm

三 詩酒海上友

白蕉性嗜酒,又好交友,他任俠豪放,常與誌同道合的朋友共舉。如其一九三七年曾執教光華大學附中,組織「天風書畫社」,參與徐悲鴻舉辦的義賣畫展。他曾將好友徐悲鴻與南社元老黃賓虹比肩,認為兩人是其時之藝壇扛鼎:「我友而師者藝苑有二賢,一忘年歙縣黃賓虹,一宜興徐悲鴻。余識悲鴻以亡友丹林。丹林為宜興老詩人蔣師梅生(白蕉的詩詞老師——筆者按)之公子,悲鴻則其愛婿也。識賓老則以悲鴻,皆有年矣。」(白蕉【藝苑二賢】)亦與好友鄧散木共同舉辦「杯水書畫展」,鬻畫籌款為抗戰募捐。白蕉這樣描述與鄧散木第一次見面的情景:「白蕉摩挲金石,少好刻畫。世多俗手,遂長其傲,謂天下無英雄,王天下者當我。歲庚申,東陽呂夢蕉來,言次及糞翁,將行,申後約於市樓者堅,以之遂識糞翁……與糞翁既多相過從,甕空殆十數,益知糞翁博學宏通,不特淩躐時輩,直使古人立於下風者。」(白蕉【願為糞翁標榜者】)如其絕句【戲寄叔範兼示散木】:「慣招閑客有新題,開甕醇醪暴醃雞,助爽索他天外罵,幾曾唾齒醉如泥。」(【茸報】一九四八年二月十五日)其中頗見惺惺惜惺惺,共談藝術,舉杯暢飲,相見恨晚,得以窺見「竹林七賢」「飲中八仙」的氣度。與白蕉治印結交的還有葉潞淵,白蕉常用印中,近四分之一為葉氏操刀,如其一九六四年(甲辰)十月所刻的「求是齋」,為白蕉晚年非常重要的齋名章。字義源於白蕉在上海人文社做編輯時,政治家黃炎培為其題寫的「求是齋」匾額,此「求是」內涵豐富,既有腳踏實地的務實精神,亦有對藝術真知的無畏求索,更有「實事求是」的人生信條。

白蕉書跡

白蕉嗜酒的豪情亦可見諸其筆端。如其醉後與好友們遊戲為文的【醉鄉侯賜漫郎敕】:「茲據天禪室若瓢國師稱:該夜郎國人氏程漫郎,出言無狀,妄冀非分,散布謠言,稱酒來犯等情,據此,查該漫郎向隸本侯麾下,不見十年,未改狂奴故態,相逢一瞬,不盡觸祭之情,文章材盡,挑釁及孤。本侯垂念南疆反側(阿寬自粵來信雲請海上諸友酒練練好),北土稱雄(其三酒量大進),該漫郎雖屬三等酒卒,而淩厲無前,軍稱生力,自宜養精蓄銳,共圖報國,茲特進級二等,聊示羈縻,並著一等酒兵陳靈犀監護。於寒食日,發往醴泉郡郡守酒尉糞翁所受訓,痛飲三日。若其成績優異,許其不次遷擢,一俟本侯出巡煙雨樓還,準予賜宴雲深處,別調曲部尚書,施密司諮請四小姐侍酒,庶得盡興。尚其勉哉。四月二日敕。」白蕉自封為「醉鄉侯」,而其中的「國師」「三等酒卒」「一等酒兵」「醴泉郡郡守酒尉」「曲部尚書」等等,皆為以酒會藝的好友知己;這場邀請十年未見好友的宴會,在白蕉筆下,變得「肆無忌憚」,成為了一段如同「將進酒」般璀璨的「鴻門宴」。白蕉將最質樸的文人情愫寄情於杜康之中,一面仿效著他所追慕的魏晉風度,另一面則應和著「誌在酒食」的座右銘。唯有喝酒,才能使他忘記現狀,與古人神會。

「百年誰斷」展覽現場,白蕉作品

四 白蕉的世俗觀

白蕉愛憎分明,他對傳統禮制的抗爭如無聲詩般入人心脾。一如他在【書法十講】內談到「選帖」時,似有調侃地把「選帖」比作「婚姻」:「如果你把選帖問題去請教別人,有時就好像舊式婚姻中去請教媒人一樣。一個媒人稱贊柳小姐有骨子;一個媒人說趙小姐漂亮;一個媒人說顏小姐學問好,出落得一副福相;又有一個媒人說歐陽小姐既端莊又能幹。那麽糟了,即使媒人說的沒有虛誇,你的心不免也要亂起來。因為你方寸中一定要考慮一番:不錯呀,輕浮而沒有骨子的女子可以做老婆嗎?不能幹,如何持家呢?沒有學問,語言無味,對牛彈琴,也是苦趣;是啊,不漂亮,又帶不出門……啊喲!正好為難了。事實上在一夫一妻制度下,你又不能把柳、趙、歐、顏幾位小姐一起娶過來做老婆的呀!那麽,我告訴你吧,不要聽媒人的話,還是自由戀愛比較妥當,最要緊的是你自己要有主意,凡是健康、德性、才幹、學問、品貌都應註意,自己去觀察之外,還得在熟悉她們的交遊中做些側面存取工作。如此,你既然找到了物件,發生了好感,就趕快訂婚,就應該死心塌地去相愛,切莫三心二意,朝秦暮楚。」據其夫人金學儀回憶,一九二三年白蕉入上海海瀾英語專修學校及上海政法大學求學時曾熱戀過一位女同學,因未及門當戶對而遭到家長的反對,初戀的結局是女同學送給白蕉一朵白色的美人蕉以示純潔的友誼,白蕉則從此以之為名。按白蕉的老同事、上海中國書法篆刻研究會許寶馴所回憶,其時因戴著「右派」的帽子,白蕉對此名的解釋就相對低調許多,「他說他老家有一棵白蕉,因名。但或言,可能另有所寄。」又見白蕉與好友談及作詩,也曾言:「我的習作,於一九二八年曾出版一冊【白蕉】,現在看起來實在幼稚得很。其中只有二三首還值得保存。第二集【秘密】是沒有出版,五年來已不寫了。【秘密】裏所收集的幾乎都是情詩,我自己承認我的情思也比較好。有些人以李後主、溫飛卿的詞來比擬,這在我固然是‘不虞之譽’,不過我卻並不以為一個人老是在愛情的小圈子裏打跟鬥為有出息的。」(【白蕉論詩】)白蕉的第一本新詩集便以【白蕉】為書題,頗為大膽,這是對在水一方的瑤思,還是對封建家長的叛逆,已不得而知,但拋棄姓氏在當時的環境下,亦需要非常大的勇氣。

「白蕉」二字,正如同他在自己二十八歲時的照片背面寫下的一行字:「未來的行政院長」一般,擁有著太多的風流與傳奇。沈尹默稱「白蕉素有狂士之名」,認為:「白君自以魏晉為中國書法之最,眼界既高,稟賦亦足以負之,下筆如有神助,恍若右軍再生,故能睥睨一切。近之書法名者,鮮能與之並肩,手眼俱不能及。」(【沈尹默往來書劄】)「狂」非貶義,而是一種敬佩。在白蕉短短的一甲子人生中,得意與失落並肩,如同他寫蘭亦寫荊棘的無奈。筆者曾見資料中,一九五六年上海中國畫院一次筆會中的一件合作冊頁,時年五十歲的白蕉畫蘭、三十五歲的程十發畫車前草一段,花蕊含笑,草葉葳蕤。這是名士與新星之間的唱和,還是憶及松江文會時的呼應?兩者相結合竟能牽動起若幹茸城舊聞,使人唏噓。「寫此蘭竟,復種荊棘二根。夫人咄曰:‘此地亦有荊棘耶?’余笑曰:‘何處無之!’」「孤芳幽谷」的白蕉,亦於晚年感慨「寂寞惆悵」。當「幾寸管,數滴墨,伴我寂寞」成為白蕉窗下自娛的人生寫照時,我們也許能在古樂府詞律「莫踏蟑螂如泥,待我攜瓶來。明日餵黃雞,蟑螂蟑螂不能飛」的筆調中,讀出些許「黃耳傳書」的味道。正如白蕉所言:「只要國家強大,民族興旺,我願做一塊承載歷史車輪的鋪路石。」

(本文原載【書法】雜誌2023年第12期,原文標題【雲間白蕉逸事考】。澎湃新聞授權刊發,圖片有所編輯)

(本文來自澎湃新聞,更多原創資訊請下載「澎湃新聞」APP)