轉自:新華社

新華社上海9月23日電 題:破局,成勢,出海——醫療裝置企業聯影的創新路

新華社記者周琳、孫青

一條陡峭的向上曲線,勾勒出高端醫療影像裝置市場的中國份額之變。

曾經,90%的高端裝置依靠進口,形成難以突破的外資壟斷,讓中國品牌像局外人;如今,追趕十年,上海聯影醫療科技股份有限公司,這家民營企業迎頭趕上,在多個產品線的新增裝置台數上反超進口品牌。

前瞻創新多走一步,產學研用無縫銜接,加速出海推動合作共贏,一個自立自強、創新發展的「聯影故事」,這樣寫成。

從零起步,選一條更艱辛的路

2024年6月,在上千篇摘要中,美國核醫學與分子影像學會將年度最佳影像授予了聯影裝置掃描的腦部影像。

15年來,這是中國企業首次獲獎。大腦這一「終極未知領域」,透過聯影研發的裝置,以從未有過的清晰形態,展現在世人面前。

很難想象,僅僅十余年前,國內頂尖三甲醫院中還幾乎看不到中國的高端醫療影像裝置。GE醫療、飛利浦醫療、西門子醫療等外資巨頭,占據九成以上市場。

「這種受制於人的局面一定要改變。」在這一領域摸爬滾打數十年,聯影集團董事長薛敏感受深切。

1998年,薛敏曾創辦一家磁共振公司,研制出中國首台1.5T超導磁共振系統。然而,掌握核心零部件的外方,要價越來越高。不得已的薛敏,最後將公司出售給跨國巨頭。

「核心技術如果不掌握在自己手裏,始終是仰人鼻息。」薛敏有了深刻反思:自主創新才是民族品牌實作突圍、掌控命運的根本。

2011年,感受到新一輪醫改政策落地的春風,聯影正式成立,布局四大高端醫療裝置產品線。

這是一次從「零」起步。那時,身邊人都建議,「先做低端產品」「專攻一條產線」,但薛敏拒絕了這條相對好走的路。

他為聯影提出了堅持至今的原則——「必須全線覆蓋、自主研發;必須掌握全部核心技術;必須對標國際頂尖水準。」

這是一條更艱辛、卻註定更長遠的路。幾乎所有產品線的負責人都立下「軍令狀」:沒有兩個以上「人無我有、人有我優」的技術亮點,單個計畫就不立項。

在借來的辦公室內,40攝氏度高溫,只有風扇和簡陋白板,初創團隊卻燃燒著打造「業界前所未有」產品的雄心。

聯影研究院副院長胡淩誌加入聯影,是為了做出第一台國產PET/MR(正電子發射斷層成像/磁共振成像)裝置。此前,全球能成功研發整機系統的廠家不到三家。

面對如此高風險、高難度的計畫,團隊一開始提出一個相對保守的方案:「由於極端復雜,能不能先把產品做出來,再進一步升級最佳化?」

薛敏有更高追求:「所有效能指標必須達到並部份超越世界最先進水平,且必須具備人無我有的亮點。」

理由很簡單,高手過招,沒人記得住第二名。

胡淩誌和團隊作了一次次艱難的嘗試:把最基礎的部件、線纜切開,放置於X光裝置下,如診斷疾病一般仔細研究其結構——每一根銅線的直徑、材質,每一處相連的縫口。

實際驗收的那天,薛敏鉆進裝置,用手去撫摸機器的每一處。一塊銅皮有不到3度的翹起,這一肉眼難以發現的瑕疵,也被排除出來。

得益於不放過一絲風險的精益求精,2018年,聯影研發的國產首台一體化PET/MR裝置正式獲批。

到現在,聯影多個產品線國內新增裝機量已多年保持第一,讓國際同型別產品應聲降價。

不能僅是並跑,要實作領跑,就必須比市場上的同類產品「多走一步」。

「對於聯影來說,前瞻創新是安身立命之本。」薛敏說,「聯影堅持兩條腿走路。‘一條腿’是開發當前市場主流產品;‘另一條腿’是針對行業未來5至8年的技術,做前瞻布局。」

薛敏展示了一個探測器模組,僅有巴掌大小,卻精細非凡。

2016年,同類產品的分子影像裝置時間分辨率處於300至400皮秒量級。「業界幾乎很難想象,我們要把皮秒數提升到200以內。」薛敏說,這意味著難度的指數級增長。

再難也要幹。從芯片的加工尺寸到設計結構,由交叉學科人員組成的科研團隊不斷嘗試,方案改了一版又一版。

2023年2月,聯影醫療釋出新一代PET/CT(正電子發射電腦斷層掃描技術),首次將分子影像裝置時間分辨率提升到200皮秒以內。

曾經夾縫求生,如今逆襲進入前列。8月30日,聯影醫療公布2024年半年報,營收超53億元,凈利潤近10億元,均創新高。

「只有領跑,別人才能看到你。」薛敏感慨。

產學研醫攜手闖新路

「真到光子計數能譜CT技術產業化的那一天,我想第一個躺進去,讓大家看看心臟的彩色照!」

當上海科技大學年輕學者賴曉春聽到「探索者計劃」後,就興奮地參與進來,與聯影醫療共同攻關。

「探索者計劃」由上海市科委與聯影聯合設立,旨在鼓勵企業主動跨前,出題、出資,產業界、科研界共同攻關。

這種親密攜手並非與生俱來。聯影醫療董事長張強說,幾十年的固有市場格局和偏見,國產醫療裝置曾深陷持續幾十年的「信任危機」。

他記得,一位民營醫院的院長曾當面表態:「我不會選擇國產裝置,烏雞變不了鳳凰。」一些地方的政府招標檔中明確提出「只采購原裝進口裝置」。

也有不少三甲醫院經歷過一旦零件損壞就需停機兩周多等待外方維修的窘境。

時任復旦大學附屬中山醫院院長樊嘉向聯影拋來了橄欖枝。解放軍總醫院、瑞金醫院等都成為「吃螃蟹的人」,率先為國產裝置開啟大門。

本著對患者負責任的態度,他們為第一台聯影裝置設定了嚴苛的「考題」。無論是國際「標準題」,還是各種「加試題」,聯影的裝置都扛住了考驗。

醫生們的個人化需求,工程師們也能當天解決。「這比以前提了需求,動輒得等個半年,要快多了!」中山醫院核醫學科主任石洪成說。

一次「超負荷作戰」,進一步打消大家的疑慮。那次,聯影的一台裝置入駐上海市胸科醫院才4個月,醫院的另一台進口裝置意外「撂了挑子」。

「趕快把病人全部轉移到聯影那台機器上!」放射科主任說。日近300例的工作量,這對任何一台裝置而言都是近乎可怕的極限值;接到訊息後,裝置維護團隊拎著工具箱就到了現場,隨時候命。

14個小時、261個病人,其中93次增強CT,國產裝置做到了。對進口裝置的「慣性崇拜」,逐步成為過去式。

在合作中,產學研醫融合創新的機制不斷完善。以患者為中心,醫生從臨床需求提出科學問題;企業運用最前沿技術,研發具有自主智慧財產權的國際領先醫療裝置。

「生產者和使用者之間形成融合創新的機制,我們能第一時間了解並響應醫生需求。」張強說。

瑞金醫院院長寧光院士曾有一次親身經歷。一天,他走進醫院位於嘉定的創新研究院,進門看見幾個年輕人,問第一個人「你是哪裏的」,回答說「聯影的」;問第二個人,也回答說「聯影的」;問到第三個人,才是瑞金的。

「如今,我們的融合創新已經到了難分彼此的程度。」寧光說。

全球市場有了「新來者」,中國智造反向輸出

2023年初,一艘「中國紅」的貨輪越過藍色地中海,抵達義大利。

聯影研制的世界首款75厘米超大孔徑磁共振裝置登陸歐洲,成為中國智造「走出去」的又一個新註腳。

闖進歐、美、日等高端市場,對於中國高端醫療影像裝置來說,是「零」的突破。

初到美國進行布局時,團隊聽到最多的一句話是:聯影是誰?為什麽我們要放棄百年國際巨頭,和聯影合作?

「國際市場對中國制造一度有‘廉價低端’的刻板印象,我們要用創新力去打破它。」聯影美國子公司執行長李弘棣說。

那時候,美國加利福尼亞大學戴維斯分校等團隊,獲得了美國國立衛生研究院(NIH)一筆專項資金支持,戴維斯分校西蒙·謝裏教授等正在全球遴選合作夥伴,研發人體全身掃描的高端PET裝置。

在這樣的創新無人區,兩年裏,盡管跨國巨頭多次送出方案,始終沒有讓學術界滿意。

一次偶然的業內會議上,西蒙見到了李弘棣。李弘棣開門見山,在短短的15分鐘內,拿出了聯影的秘密武器:聯影自主研發、替代傳統部件的高靈敏、高分辨數位PET探測器,突破當時業界分辨率和靈敏度的極限,尺寸也大幅縮小,能更方便地組成軸向視野長達兩米的PET裝置。

短短的會面為聯影爭取了一次機會,隨後的答辯會進行了整整一天。「那麽多模組,怎麽同步?如此龐大的數據量,怎麽保證重建速度?」面對極具挑戰的難題,李弘棣一一作答。

「對方沒有想到,一家中國企業能突破這一技術,還具有完整的工程化能力。」李弘棣說。

在組建團隊來滬、無死角考察聯影後,這一美國尖端計畫,將全球範圍內唯一產業化合作夥伴,落定在了聯影。

「很欣喜,但並不意外。我們死磕技術創新,最終必然因創新嘗到甜頭。」薛敏說。

聯影出海帶來的,不僅是好的產品、技術,更是好的服務。

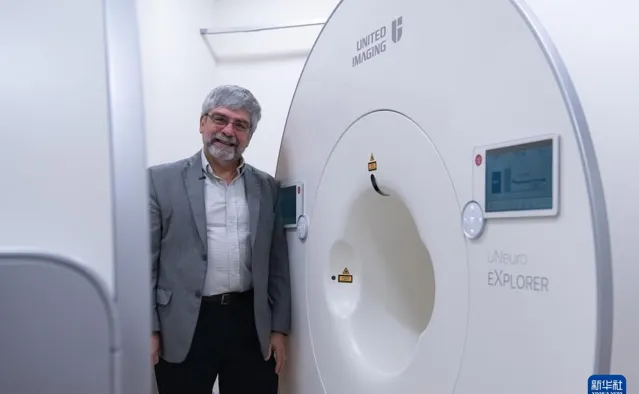

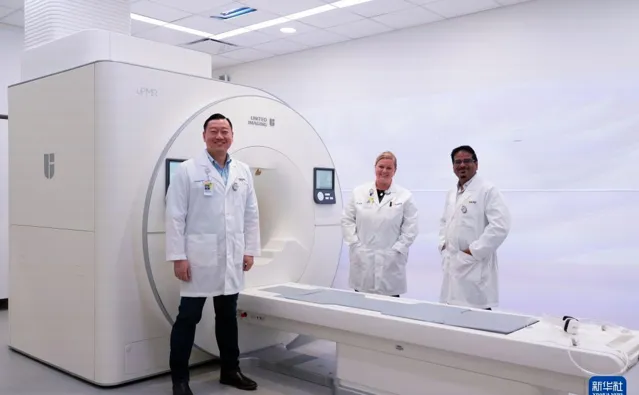

耶魯大學PET中心名譽主任理察·卡森收到的2023年父親節禮物,是與聯影聯合研發的全球首款數位化腦專用PET/CT——NeuroExplorer「NX」。

耶魯大學PET中心名譽主任理察·卡森與全球首款數位化腦專用PET/CT——NeuroExplorer「NX」裝置合影(2023年8月攝)。新華社發

研發過程中,白天,胡淩誌帶領團隊,與理查德斯的臨床人員一起探索成像技術問題;晚上,科研合作團隊與遠在中國的研發總部同事探討解決方案。「大家因為‘讓患者受益’的目標走到一起,又因為共同的付出而彼此信任。」胡淩誌說。

曾經,每一張影像要花至少10分鐘才能獲取,且分辨率極低,幾乎很難辨識出是一張腦部影像。

有了NX這一新的觀測工具,大腦中微小細胞核的訊號以驚人的精度呈現在眼前,為人類探索自身開啟一扇更清晰的窗戶。

「從獲取的影像來看,使用NX掃出的影像是目前最好的。」理察·卡森說。

如今,NX正在幫助科學家研究帕金森的診療之道;在美國中西部地區,全美首台移動數位PET/CT檢查車正行駛在鄉村道路上,為偏遠地區的患者提供精準的影像檢查……

「五年前,眾人驚呼Who(這是誰),五年後大家都在問How(憑什麽)。」2023年北美放射學年會上,聯影醫療北美業務執行長傑佛瑞·邦迪感慨。

今天,聯影的員工已經遍及美國36個州,超過30個州安裝了聯影的裝置。

同時,聯影的產品已陸續進駐日本、義大利、紐西蘭、波蘭、印度、南韓等70多個國家和地區。2020到2022年海外市場收入實作3.5倍增長。

聯影醫療2024年上半年業績報告顯示,海外業務貢獻公司營收達17.5%。這家民營企業用實際成果告訴世界:「新來者」也可以用好的產品,在全球市場開啟新天地。

「聯影因創新嘗到甜頭,也會因創新繼續成長。再花5至10年時間,帶領公司進入世界一流梯隊,我很有信心。」薛敏說。