根據化石骨骼形態進行復原,讓我們能夠一睹億萬年前遠古動物的「真容」。而古犀牛巨獠犀,卻曾一度被錯認為河馬。巨獠犀到底長啥樣?中國科學院古脊椎動物與古人類研究所鄧濤研究員團隊的化石新發現,為給巨獠犀準確畫像提供了更多資訊。

寧夏同心地區中新世早期邱氏巨獠犀生態復原圖。(中國科學院古脊椎所供圖)

巨獠犀屬是亞洲特有的一類形態很特殊的犀牛,其典型特征是具有強烈特化的下門齒和下頜聯合部,但其屬名的拉丁文原意卻是「無門齒」。這是因為,1915年英國古生物學家福斯特·庫珀根據兩件下頜聯合部化石材料建立了該屬,由於化石寬大的下頜聯合部與河馬相似,庫珀認為它可能是一類未知的河馬,就誤把門齒當成了犬齒,其實巨獠犀和河馬的獠牙有明顯區別。

巨獠犀從始新世晚期一直存在到中新世早期,僅出現在中國的甘肅及內蒙古、巴基史坦的俾路支省和哈薩克的鹹海地區等地。生存時限長、分布範圍局限,讓巨獠犀備受古生物學者的關註。此前,巨獠犀屬共有史氏巨獠犀、法塔赫姜巨獠犀、鹹海巨獠犀和蘭州巨獠犀四個有效種。

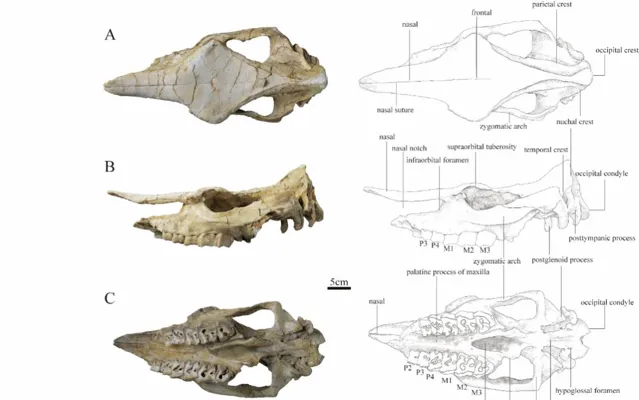

邱氏巨獠犀頭骨正型標本。(中國科學院古脊椎所供圖)

此次發現於寧夏同心地區的中新世早期(距今約1700萬年前)巨獠犀化石,是一件保存極其精美的成年頭骨,科研人員據此確立了一個新種——邱氏巨獠犀,以致敬最早發現和研究中國巨獠犀化石的邱占祥院士。

「研究表明,目前,邱氏巨獠犀為巨獠犀屬中最特化的一個種。」研究團隊成員、中國科學院大學博士後孫丹輝介紹,這一新種的形態不同於其他不發育角的犀牛,也與巨獠犀屬中的鹹海巨獠犀、蘭州巨獠犀、法塔赫姜巨獠犀有著明顯不同。邱氏巨獠犀的發現豐富了亞洲地區遠角犀類的生物多樣性,並擴大了巨獠犀的地理分布範圍。

相關成果近日線上發表於國際學術期刊【歷史生物學】。(記者溫競華、謝建雯)