他們熱衷於觀察彼此的舉措,熱衷於從感知到的良好做法中學習,同時也是創新性的政治企業家,他們將經過修改或新的想法和做法反饋到動態迴圈中,並進一步傳播。

他們不是眾所周知的被動的規範接受者,而是主動的合作制片人兩次世界大戰之間法西斯主義的歷史充滿矛盾和混亂。

現在應該很清楚了,我對概念的流動性和擴散的方法不是單向的或字面上的。

雖然我承認法西斯主義的系譜史賦予了義大利一個特殊的位置,但這是由於時間順序,而不是任何事實上的概念等級感。

多布裏指出,法西斯主義是「政治行動者自身行動、鬥爭和自我認同的產物」。

20世紀20年代上半葉,右翼激進領域人口稀少。

這給那些首先挑戰傳統政治規範的行為者以特殊地位和將一系列對國外其他人有吸重力的打破禁忌的主張付諸實踐(事實證明是成功的)。

然而,隨著激進右翼政治領域在20世紀20年代末,尤其是30年代變得越來越擁擠和多元化,思想的流動變得越來越復雜和混亂。

動態的等級制度確實在這個過程中出現了,但不是出於設計或某種固定的自然秩序。

1945年成了某種歷史終點,它「凍結」了思想流動的繁忙景象,並對一種意識形態的停滯和目的論產生了潛在的誤導性快照,否則這種意識形態會自豪地標榜自己是一種不斷發展的激進的開放式政治現象。

流動範式提供了一個有意義的方法來顛倒分析的順序,從結果到形成過程;透過重新整合法西斯「主流」歷史中通常被排除或忽略的歷史片段來擴充套件分析領域;並對兩次世界大戰之間的激進思想和政治的歷史提出尖銳的問題,其中「法西斯主義」是一個——當然,是獨特的和至關重要的——潛水艇設定。

在本文的以下部份中,我透過考慮四個關鍵問題來探索法西斯機動性領域的復雜性:為什麽激進的思想傳播開來;什麽思想和/或實踐被包含在每個傳播例項中誰代理人在每種情況下;怎麽迴圈發生;和什麽結果(預期的和實際的)是在不同的時間和空間背景下產生的。

兩次世界大戰之間的時期以一個驚人的悖論開始。

一方面,在第一次世界大戰後,自由主義擴充套件到整個歐洲,許多繼承了崩潰帝國的新國家沿著民主道路前進,並在新憲法中納入了一系列擴充套件的自由權利。

另一方面,自由主義主流的基本假設受到了革命左派和極端民族主義的「老」尤其是「新」右派前所未有的持續挑戰;正是這種交匯產生了20世紀20年代至30年代對自由主義規範日益激烈的爭論。

右翼民族主義者尤其是對1918年後自由國際主義協定的不滿針對一系列政治和社會創新:新的全球合作機構(如新興的國際聯盟)、議會統治的擴充套件、越來越多國家憲法秩序中更廣泛的自由權利的正式化,以及延伸到種族和宗教少數群體的規範性法律保護。

在這方面,法西斯主義的興起和隨後的擴散給了一個已經很強大的超民族主義/排外的亞階層更具體的意識形態和政治表達以及革命社會主義的威脅,將激進的民族主義反烏托邦定位於(看似)主流的自由主義多元目的論、對他人不斷擴大的圈子日益增長的同理心以及和平主義。

然而,有一個地震事件——伴隨著多重連鎖反應——在賦予這種豐富但最初無組織的憤怒反彈更具體的意識形態實質和政治表達方面發揮了關鍵作用。

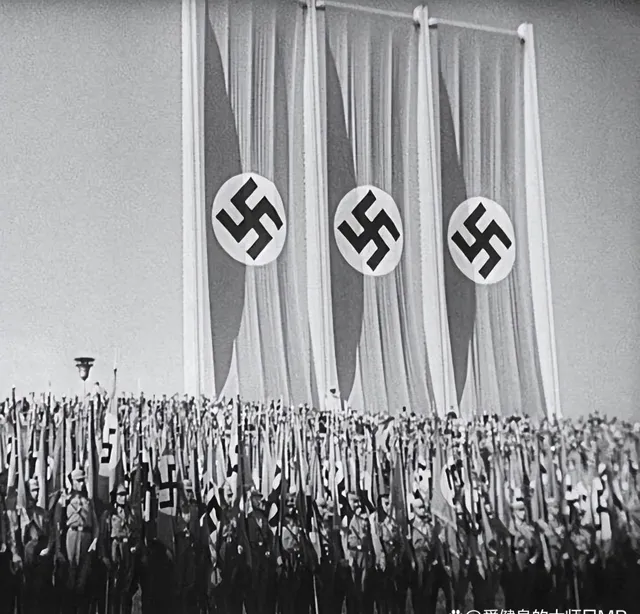

從1919年到1922年在義大利發生的事情是非同尋常的,深刻的變革,不僅在義大利的背景下,而且在國際和跨國的意義上。

特別是1922年10月的「向羅馬進軍」成為了一個「凝聚的象征」,一個象征性的表演性事件——即使在它的直接結果中也是混亂的——這一事件很快發展成為義大利及其他地區一種新型激進政治的有力象征。

法西斯獨裁政權隨後的政治鞏固給這一象征賦予了極其重要的「成功」光環,這種光環總能增強新規範的傳播動力。

羅馬尼亞鐵衛隊後來的領導人Corneliu Zelea Codreanu在1922年只是一名年輕的激進民族主義煽動者,他寫道,當遊行的訊息傳到他那裏時,他將墨索裏尼描述為「我們中的一員」,並將這一事件稱為「勝利可能性的證明」,賦予其跨國變革的意義。

據報道,在羅馬遊行後不到一個月,當時羽翼未豐的國家民主行動黨領導人阿道夫·希特勒說,「我們也會如此」,暗指他有意效仿德國試圖接管的特殊模式。

在「法西斯主義」傳播的背景下,「法西斯主義」的知識是透過當地代理人接受和解釋的雙重過程產生的。

因此,他們的「法西斯主義」在很大程度上是獨立於其主要領導人的意圖和期望而被理解和(重新)構建的,更多地依賴於具體情況認識, 解釋,以及預期當地企業家。

在兩次世界大戰之間的時期,兩類主要的當地代理人參與了「法西斯主義」的傳播——首先,法西斯主義的追隨者將這種「法西斯主義」視為這標準完全(或作為一套或多或少固定的有機相互聯系的規範)在當地以及跨國傳播。

更具批判性和選擇性的規範企業家,他們將「法西斯主義」的外部資源視為一套部份獨立的規範和發明實踐。

可以根據每個人對文化突出程度和促進更好結果的能力的感知,更靈活和批判性地將其轉化為當地環境。

在前一種情況下,傳播在很大程度上是由真正的魅力所驅動的,往往不顧對文化匹配的任何司法評估或對當地代理人增加報酬的任何期望。

而在後一種情況下,它主要是一種機制,以最大限度地增加紅利和充分利用不是他們自己造成的國際條件的變化。

這些代理人透過他們特定的過濾器「閱讀法西斯主義」,並在規範在地化的過程中做出了重要的貢獻,使外部參考不僅符合他們自己的意圖,還符合他們可能需要說服的國家背景和受眾的特定文化內容。

所有這一切並不意味著激進運動的領導人立即或無條件地被法西斯主義的誘惑所吸引,不管他們選擇如何看待它。

盡管他們有情感上的偏見,但他們仍然是最具戰略眼光的政治企業家,他們根據外部規範與特定國家背景和受眾的一致性和實用性,對外部規範進行審查。

也就是說,像希臘將軍出身的政治家揚尼斯·梅塔克薩斯(1936-1941年希臘「八·四」獨裁運動的領袖)。

拉托維亞的卡爾利斯·烏爾馬尼斯(1934年反議會政變的煽動者)和安東尼奧·莎拉查(葡萄牙獨裁政府任期最長的總理,從1932年到1974年去世)這樣的保守威權主義者在對外部「法西斯主義」規範的原始意圖和預期結果進行另類解讀的基礎上,采納並調整了這些規範。

對他們來說,雖然一些「法西斯」規範似乎價值可疑,甚至對他們有潛在的危險,但其他規範似乎非常有用,盡管往往不完全符合規範發起者本身的意圖。

這最後一點也凸顯了兩次世界大戰之間法西斯主義歷史上一個更深層次的悖論。

當地方激進民族主義代理人挪用並重新語境化「法西斯主義」的外部模式作為他們與左翼鬥爭的組織、意識形態和政治規範時,自由主義者、保守主義者和「舊的」獨裁右翼力量經常重新部署分散的規範來對付地方法西斯主義者本身。

在這種情況下,當地行為者對「法西斯」規範的參與是由建設性和限制性的理由共同支撐的:一方面。

對外部規範的轉譯(無論多麽有選擇性和有資格)產生或促進了新的行動模式和機會;另一方面,它被部署為當前實踐的一個可接受的替代方案,同時也禁止其他更激進的選項,這些選項也是由分散的外部規範(在這種情況下,革命的「法西斯」路徑)建議的。

例子不勝列舉:1934年,莎拉查在葡萄牙擊敗了藍衫軍;多爾夫斯利用一黨制的引入所產生的勢頭史坦德斯塔特在1934-1938年,作為一種工具來擊敗或遏制奧地利納粹。

1934年愛沙尼亞退伍軍人組織(Vaps)流產的接管企圖(à la March on Rome)促使Konstantin pats領導的政權有控制地法西斯化,但也促使Vaps的暴力鎮壓;在羅馬尼亞。

1937年卡羅爾國王宣布獨裁和他所監督的「自上而下」的法西斯化與對鐵衛的殘酷鎮壓結合在一起。

這種先發制人和有選擇地采用「法西斯」規範的形式,以便(也)利用它們來對付法西斯分子本身,是一種技術的一部份,旨在「免疫」政治現狀,以應對更激進或革命的挑戰。

說「法西斯主義」思想和/或政治創新在兩次世界大戰之間的年代傳播到了歐洲和更遠的地方,並沒有透露什麽什麽被擴散了。

這在法西斯主義的情況下尤其成問題,因為與專制或獨裁的「浪潮」(其結果可以用一套更傳統的制度和政治預期作為基準)不同。

「法西斯主義」的流動性涉及(I)暴露於小說打破禁忌的意識形態規範和政治實踐;和(ii)他們的接受和轉譯由一個非常不同的國家,政治和社會選區的新興圈與令人困惑的不同結果。

結果,不同國家背景下出現了巨大的意識形態和政治差異——有時甚至發生在同一個國家。

此外,「法西斯主義」的傳播是在一個漫長的時期內展開的,在此期間,「法西斯意識形態」(已經眾所周知的多面性,類似於「清道夫」)和「法西斯統治」的含義不斷演變或變異。

比如,盡管法團主義是20世紀20年代後半期和30年代初義大利法西斯主義揮舞的主要意識形態和政治武器。

但它在早些年占據了更邊緣的位置(主要與一種激進的反資本主義言論相關,這種言論在墨索裏尼上台後被拋棄),並在20世紀30年代末基本上黯然失色。

與此同時,反猶太主義——在國家社會主義和鐵衛等運動的意識形態中如此重要的一個方面——在義大利和其他案例研究中似乎並不存在,至少在20世紀30年代中期之前,質疑包容性模式的益處一般的兩次世界大戰期間歐洲的「法西斯主義」。

參考文獻

[1]羅傑斯 德勞德,【流動性和法西斯主義】