在現代空戰領域,雷達與飛彈是影響勝負的決定性力量,而雷達技術直接關系著戰鬥機的態勢感知能力,甚至還能限制老舊戰鬥機的升級潛力,成為影響一個國家空軍實力「勝負手」。早在中國航展上,我就多次強調中國戰鬥機機載雷達領域全面領先美國現實,但是很網友似乎有點不服。難道美國就沒有氮化鎵雷達嗎?答案是當然有,但是他們用不起,甚至連砷化鎵有源相控陣雷達都沒有普及。中國因為控制著全世界絕大多數鎵的產能,幾乎就能奠定機載雷達領先的基礎。

今天,我們就專門說說中國戰鬥機憑借氮化鎵雷達實作「彎道超車」的事,曾經在雷達技術上耀武揚威的美國,如今已被在關鍵層面被拉開差距,再難有往昔的囂張氣焰。

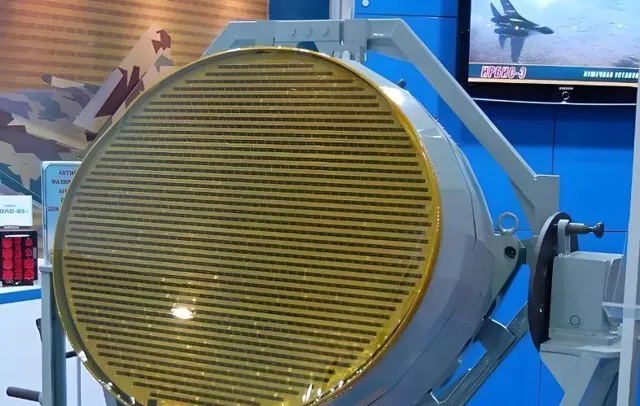

有源相控陣雷達近年來一直站在雷達技術金字塔尖,多數國家只能望其項背。俄羅斯,這個傳統航空強國,現役主力戰機情況盡顯無奈:蘇-35仍依賴「雪豹E」無源相控陣雷達,蘇-27、蘇-30更是抱著傳統脈沖都卜勒雷達「堅守」,即便蘇-57披上有源相控陣雷達「外衣」,依然要從南韓進口砷化鎵TR元件。

反觀美國,作為軍事科技「領頭羊」,F22、F35兩款王牌戰機卻依舊沿用砷化鎵雷達,像 F35 的 AN/APG - 81 雷達計劃生產至 2030 年代後。更奇葩的是,F-35也因為機載雷達未到位,出現了幾個月未交付的情況。

中國在#氮化鎵雷達領域的技術實力,特別是產業實力有多強呢?那真是強大到沒朋友。

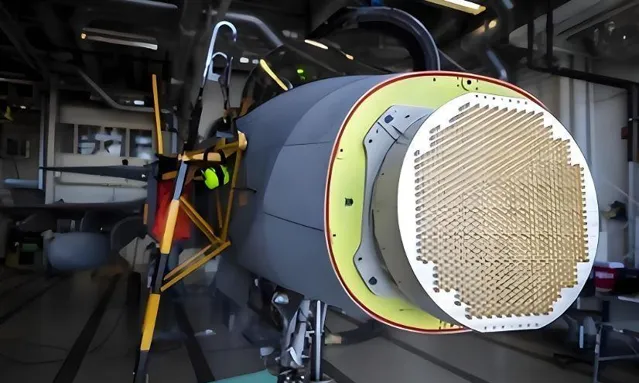

不要說殲-20、殲-35、殲-16和殲-10C這些新銳戰鬥機,就是殲 10、殲 11 系列全面開啟換頭之旅,從根源上顛覆戰鬥力。比如,中國在2023年就公開了為殲-10A換裝 JKL - 24 有源相控陣雷達畫面,估計就是一款風冷式氮化鎵有源相控陣雷達。後來梟龍3所用的雷達也是風冷式氮化鎵。

散熱與適配性上,2017 年中國率先攻克風冷散熱難題研制風冷二維有源相控陣射控雷達,打破「原配」機械掃描雷達戰機無法原位換裝障礙,殲 10A、殲 11B 等老機型無需大改機體、升級供電就能輕松「鳥槍換炮」,反觀美國 F - 35,深陷供電與散熱泥沼,或因缺風冷氮化鎵雷達技術,限制其雷達升級空間。

從材料革新看,選用氮化鎵,相比砷化鎵優勢顯著。氮化鎵熔點高達 1700℃,遠超矽基 200℃、砷化鎵 600℃,可承受更大功率負荷;禁頻寬度達 3.4eV,是砷化鎵 2.4 倍,賦予擊穿電壓達 100V,中國公開的單個氮化鎵收發單元功率在 2008 年就飆升至 119 瓦,是砷化10 瓦左右功率的十幾倍。在強大功率支撐下,探測距離比砷化鎵雷達躍升 77%。理論上,裝備氮化鎵雷達的殲 16 對典型戰鬥機目標探測達 440 公裏,預警機類目標有600公裏,對 F22 也能遠至 146 公裏,覆寫空戰探測規則。

氮化鎵雷達高功率密度與出色頻率特性,還有一大優勢 是帶來戰鬥機整個系統的靈敏度、反應速度「雙提升」,在復雜電磁、多目標混戰空域,能迅速捕捉、精準釘選敵機,先敵發現、先敵開火。這種雷達因為個頭更小,實作了尺寸與重量「瘦身」優勢,減輕戰機「負擔」,讓戰機更輕盈靈活。

戰術層面,以殲 16、殲-11這樣的重型戰鬥機 為例,憑借大機頭與氮化鎵雷達「強強聯合」,對大型目標探測距離非常遠,可獨自扛起 PL17 超遠端空空飛彈發射與制導「大旗」,實作超遠距離「一擊必殺」,改變傳統空戰編隊協同作戰模式,單平台作戰效能呈幾何級數增長,讓美軍同類戰機望塵莫及。要註意的是,美國現在還沒有普及砷化鎵,而中國3年內就有可能普及氧化鎵,到時候雙方在戰場上的態勢感知能力差跑還將拉大。

曾經,美國憑借雷達技術「家底」在空戰領域頤指氣使,如今中國戰鬥機氮化鎵雷達從技術底層實作反超,探測距離、適配能力、戰場效能全面領先,美軍在未來空戰賽局中已失往昔「囂張本錢」。