曹操評價袁紹「幹大事而惜身,見小利而忘義,總有一股小家子氣」,這話用在蘇聯身上也同樣貼切。

二戰後,美蘇冷戰時期,蘇聯面對美國步步緊逼的態勢,雖然在抗美援朝戰爭中展現了實力,但總體而言,其應對策略更多表現為戰略忍讓。

美國見南韓局勢危急,直接介入,而蘇聯卻暗中盤算,借機牽制中國——此前毛澤東主席訪蘇後,蘇聯遺失了對中國的控制,史達林對此十分不滿,遂暗中默許金日成發動戰爭,企圖統一北韓半島。然而,當美國正式介入韓戰後,蘇聯卻退縮了。

史達林認為,中國無論參戰與否,都無力抗衡美軍。如果美軍進至鴨綠江,中國勢必向蘇聯求援,蘇聯先前失去的利益便能得以補償,甚至翻倍收回。

得益於毛澤東主席、彭德懷元帥以及千千萬萬英勇的中國人民,我們成功破解了史達林的險惡戰略,最終實作了中國的獨立自主。然而,蘇聯對中東地區的政策才是壓垮其自身帝國的真正原因,其影響可謂是直接導致了蘇聯的解體。

中東地區自第一次世界大戰後即成為列強角逐的戰略要地,控制中東就意味著掌握全球戰略主動權,此論斷並非虛言。 正是基於此,英國和法國等國參與了鄂圖曼土耳其帝國的瓜分。二戰結束後,美蘇冷戰格局形成,中東地區的爭奪進入新的階段。

蘇聯率先承認以色列建國,甚至早於美國。這並非偶然,正如一直以來所強調的:以色列並非只屬於美國,而是牽涉到諸多大國利益。

蘇聯的介入迅速在中東地區引發連鎖反應,阿拉伯國家隨即與以色列爆發沖突。然而,1953年蘇聯的反猶運動使得以色列最終倒向美西方陣營。

1955年前後,蘇聯開始向領導阿拉伯聯軍的埃及提供大力支持,中東地區由此卷入美蘇冷戰的漩渦。蘇聯當時占據顯著優勢,原因在於美國深陷越南戰爭泥潭。

然而,蘇聯的策略卻在此事上犯了嚴重的錯誤。盡管蘇聯聲稱支持埃及和敘利亞,卻始終沒有提供切實的援助,實際上只是利用這些中東國家,企圖透過戰爭來實作自身目的。

蘇聯的判斷基於兩點:一是阿以沖突難以調和;二是中東各國普遍存在反帝反殖民情緒。蘇聯權衡利弊,認為若全力支援埃及和敘利亞,導致其迅速擊敗以色列,那麽蘇聯自身存在的必要性將受到質疑。

每次中東戰爭,以色列在美方全力支持下大獲全勝,反觀蘇聯,除了口頭譴責,毫無實際行動,甚至顧慮自身安危,數次拒絕埃及的結盟請求。這使得埃及方面極為不滿。

埃及在蘇聯駐軍深入到營級單位的情況下,卻屢受掣肘。蘇聯不僅遲遲不提供埃及所需的武器裝備,反而大量供應無用武之地 的武器。埃及戰敗後尋求與蘇聯結盟,卻被蘇聯傲慢對待,仿佛埃及不堪大用,不配成為蘇聯的盟友。如此一來,埃及決定徹底決裂。

埃及總統薩達特隨即下令大規模驅逐蘇聯軍事顧問,並宣布與蘇聯斷絕外交關系,以此表明決心擺脫蘇聯的影響。

蘇聯發現情況不妙,緊急向埃及提供了大量武器裝備,然而為時已晚,埃及的失望情緒已無法挽回……第四次中東戰爭結束後,埃及迅速拋棄了不可靠的蘇聯,轉而尋求美國的庇護。

蘇聯二十多年的援助付諸東流,勃然大怒之下向埃及索賠巨額援助款。埃及則強硬回應,要求延期十年償還,並暗示蘇聯可向其新盟友美國尋求解決途徑。

蘇聯對此束手無策。與此同時,美國對中國的緩和政策,不僅成功拉攏了中國,也使其迅速擺脫了越南戰爭的困境。隨後,季辛吉迅速與沙烏地阿拉伯簽訂了安全保障協定,從而確立了石油美元體系。

中國至中東地區,構建起旨在圍堵蘇聯的戰略格局。美國主導下,透過與中東國家在經濟層面,特別是石油領域展開合作,對蘇聯經濟造成重大打擊。與此同時,軍事行動迫使蘇聯卷入阿富汗戰爭,最終導致蘇聯解體。

英國國際關系學者弗雷德·哈利迪曾指出:冷戰對中東地區的影響有限,即使蘇聯近在咫尺,其影響力在中東地區也遠遜於其他第三世界地區。

蘇聯在中東二十多年的戰略布局,是否處處體現出短視和缺乏全域觀? 其在越南戰爭牽制美國之際,因顧慮過多、算計過甚,錯失了在中東地區取得決定性優勢的機會,最終導致戰略失敗,被美國反制。

回望這段歷史,我們從中汲取怎樣的教訓?答案是:中美競爭愈發激烈,中國就更需牢牢把握中東地區的戰略意義。

以色列對美國而言至關重要。

越戰泥潭深陷之際,美國如何在中東抵禦蘇聯的攻勢?關鍵在於對以色列的大力支持。美國不遺余力地援助以色列,幫助其贏得歷次中東戰爭的勝利,從而確立了其在中東地區的影響力,並塑造了可靠盟友的形象。

美國對以色列的依賴,使其成為美國在中東的戰略支點,但也同時構成了美國的戰略弱點。 美以關系緊密,利益高度一致,導致美國難以放棄以色列,甚至兩者關系已難分彼此。因此,有人認為:要削弱美國,必須先瓦解以色列。

當下中東局勢已非上世紀可比,阿克薩洪水行動之後,以色列面臨著來自中東多方勢力的巨大壓力。 為求自保,以色列采取了極端強硬措施,不僅與伊朗對抗,甚至對聯合國維和部隊也采取了攻擊行動。

以色列如今已成為國際社會對立面的焦點,然而美國依然堅定支持,其國防部長公開聲明:支持以色列的自衛權。

美國在亞太地區持續加劇軍事活動,試圖以亞太地區(包括台灣)換取中東地區的利益,並以此請求放過以色列。對此,我們能接受嗎?

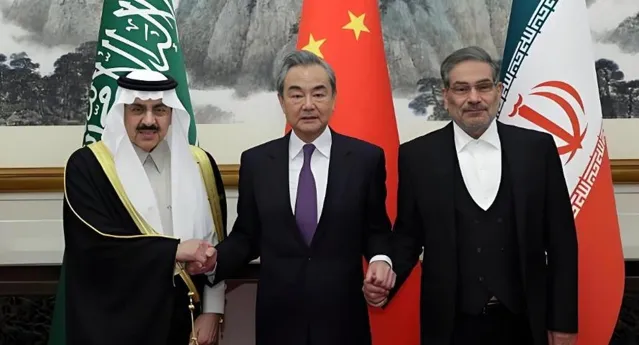

堅決不能!促成伊沙和解,簽署中阿聯合聲明,以及促成巴勒史坦十四個組織簽署【北京宣言】的功績不容忽視。豈能因小利而犧牲大局,重蹈蘇聯覆轍?我們致力於構建人類命運共同體,推進「一帶一路」倡議,並矢誌探索星辰大海……

因此,中美競爭愈發激烈,中國更需積極參與中東事務,發揮建設性作用,避免重蹈覆轍,像蘇聯那樣只顧自身利益而忽視歷史責任。

其次,中東地區正處於百年未有之大變局的核心區域。

如同二戰分別在歐洲和亞洲爆發一樣,當今這場百年未有之大變局也呈現兩大主戰場:其一,俄烏沖突正深刻地影響著烏克蘭;其二,中東地區局勢動蕩,同樣是這場大變局的關鍵焦點。

中東局勢至關重要,因為俄烏沖突的影響主要限於歐洲,而中東的變動則關乎全球格局的演變,這您能理解嗎?

簡而言之,俄烏沖突實質上是俄羅斯與北約利益的直接對抗,而中東局勢則牽涉到中、美、俄三國更廣泛的全球戰略利益賽局。這是因為俄羅斯作為大國,能夠獨立自主地維護自身利益;反觀中東,由於缺乏類似的大國力量,各方勢力只能透過代理人戰爭來爭奪影響力。

中國倡導的多極化世界格局,正是解決中東地區百年亂局的關鍵。中東自第一次世界大戰後持續動蕩,其根源在於缺乏區域性大國發揮主導作用,各方勢力紛紛淪為代理人,互相角力。中國提出的多極化戰略,正是為了打破這種局面。

多極化一旦實作,意味著美國單極霸權的終結。蘇聯在中東屢屢算計,卻始終無法擺脫這種困境,其根源在於試圖維持兩極格局,最終走向自毀。因此,中國必然堅持推進中東地區的多極化行程。

蘇聯的教訓必須汲取,中美戰略競爭越激烈,越需戰略性地關註中東,在那裏瓦解美國霸權的收益遠超其他地區。