2011年,殲-20橫空出世,網友們給它起了個霸氣側漏的昵稱——「黑絲帶」,意思就是黑色的第四代戰機。不過,這「輩分」問題後來卻引發了不少爭議,有人說它是四代機,有人則堅稱它是五代機,真是讓人摸不著頭腦。#MCN先發激勵計劃#

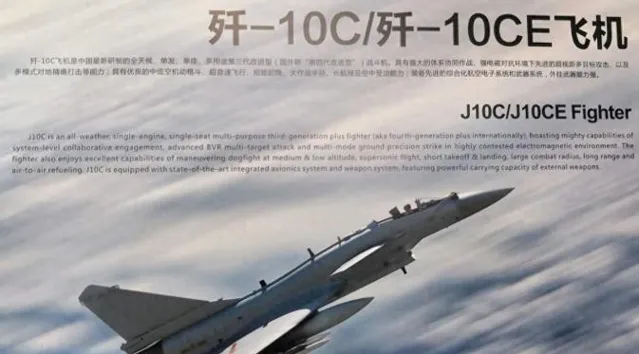

這幾年,中國參加航展的時候,都會介紹殲-10是我們國家自主研發的第三代戰鬥機,所以很多人理所當然地認為,殲-20作為殲-10的「接班人」,應該是第四代戰鬥機。可是這樣一來就尷尬了,按這個演算法,中國最先進的戰鬥機只能和美俄的F-15、蘇-27平起平坐,這怎麽能忍?

那如果把殲-20看作是五代機呢?問題又來了,殲-10官方定位是三代機,那中國空軍豈不是在四代機這一塊兒直接「斷片」了?所以,殲-20究竟是幾代機,這問題一直困擾著不少軍事迷。

前陣子,殲-20總設計師楊偉在一場演講中,終於正面回應了這個「世紀難題」。楊偉表示,殲-20一開始確實是按照四代機的標準立項研發的,他也曾經建議上級把殲-20改稱「五代機」

但考慮到當時研發工作是高度機密,各種檔裏都寫的是「四代機」,突然改名容易引起混亂,所以就一直沿用「四代機」這個說法。不過,楊偉也表示,雖然官方稱呼是四代機,但網友們想叫它「五代機」也完全沒問題。

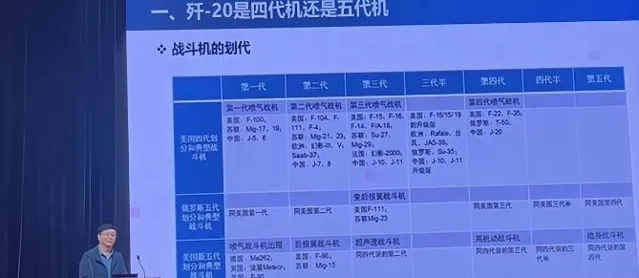

其實,這場「輩分」之爭的根源,在於各國對戰鬥機劃代標準的定義不同。冷戰時期,美蘇兩大航空強國,就各自制定了不同的標準。二戰後最早出現的噴射式戰鬥機,比如米格-17、F100這些,都被歸為第一代噴射式戰鬥機,而像米格-21、F-4、殲-7這些後來者,就被美蘇稱為第二代戰鬥機。

不過,到了第三代戰鬥機這裏,美蘇就開始「各說各話」了。當時,美國航空技術發展迅速,F-14、F-15這些新式戰機橫空出世,而蘇聯的米格-23才剛服役沒多久,美國一看這情況,就趕緊把F-14、F-15這些新家夥劃為第三代戰鬥機。而蘇聯呢,則堅持認為擁有可變後掠翼技術的米格-23才是第三代戰鬥機,這就導致米格-23和F-15成了「同輩」。

到了80年代,蘇聯終於研制出了米格-29和蘇-27,按照他們的標準,這兩款戰機妥妥地被歸為第四代戰鬥機。可美國那邊呢,F-15、F-16還被稱為第三代戰鬥機,後來研發F-22的時候,才把F-22劃為第四代戰鬥機,這就相當於把蘇-27和F-22放在了同一水平線上。

在冷戰時期,美蘇兩國基本上都是各自向自己的「小弟」們出口戰鬥機,井水不犯河水,美國人也不在乎自己的戰鬥機「輩分」比蘇聯低,畢竟實戰才是檢驗真理的唯一標準。雖然米格-23號稱第三代戰鬥機,但在面對美國第三代戰鬥機的時候,基本是被「按在地上摩擦」,誰也不會真的認為米格-23能和F-15、F-16相提並論。

然而,冷戰結束後,情況就不同了。美俄兩國都開始大量出口蘇-27、米格-29、F-15、F-16這些戰機,經常需要在同一個國家面前「同台競技」。這時候,俄羅斯的蘇-27頂著「四代機」的名號

而美國的F-15只能被稱為「三代機」,這讓美國人心裏很不爽。所以在研發F-35的時候,美國人幹脆修改了自己的戰鬥機劃代標準,但依然和俄羅斯的標準有所不同。

美國的新標準是這樣的:二戰時期出現的德國Me-262、英國「流星」是第一代噴射式戰鬥機,使用後掠翼的F-86、米格-15是第二代噴射式戰鬥機,能夠超音速飛行的米格-19、米格-21、F-4屬於第三代戰鬥機,具備高機動性和完整航電系統的蘇-27、F-15、殲-10是第四代戰鬥機,而擁有隱身能力的F-22、殲-20、蘇-57,則被歸類為第五代戰鬥機。

而中國在戰鬥機劃代方面,由於沒有可變後掠翼戰鬥機,加上80年代正值中美蜜月期,學習了不少西方先進的航空技術經驗,所以在戰鬥機劃代標準上,也選擇了和當時美國一樣的標準,把殲-7、殲-8稱為二代機,殲-10稱為三代機。

後來,美國修改了戰鬥機劃代標準,但中國並沒有跟風,依然沿用過去的標準。所以,在美俄都把F-15、蘇-27稱為第四代戰鬥機的時候,中國官方依然稱殲-10為第三代戰鬥機。楊偉總設計師在演講中也透露了中國官方的想法

前三代戰鬥機依然沿用過去的標準,殲-20被稱為第四代戰鬥機,但大家也可以稱之為第五代戰鬥機。而在研發下一代新型戰鬥機的時候,中國會直接跳到「第六代戰鬥機」,正式和美俄的標準保持一致。

雖然目前殲-10、殲-20的「輩分」比美俄戰鬥機低了一代,但這並不代表它們的效能就比美俄戰鬥機差。西方國家在介紹中國戰鬥機的時候,都會把殲-10稱為「第四代戰鬥機」,把殲-20視為和F-22同級別的「第五代戰鬥機」。

在介紹未來空戰和戰鬥機發展趨勢的時候,楊偉總師還特別提到了美國的B-21轟炸機,這是美國未來執行「穿透式打擊」的主力機型,專門用來對付中國的「反介入/區域拒止」戰略。雖然B-21的載彈量和航程不如B-2,但它可以靈活地部署在亞太地區的基地,作戰半徑依然能夠覆蓋中國大部份地區。

而且B-21采用了開放式架構設計,未來可以不斷升級和擴充套件能力,與其說它是一款轟炸機,不如說是一個現代化的空中作戰平台,不僅可以投擲炸彈和飛彈,還能執行偵察、電子幹擾、指揮、無人機母艦甚至空戰等任務。

未來的B-21甚至有可能變成一架「空中武庫機」,在彈艙內攜帶大量的遠端空對空飛彈。它最經典的戰術就是:F-35這些高機動的隱身戰鬥機負責在前方偵察和牽制敵機,發現目標後,就將情報傳輸給後方的B-21,然後B-21遠端發射空對空飛彈,遠距離消滅目標。這樣一來,F-35就彌補了載彈量不足的缺點,而B-21也不用擔心機動性不足而被敵機近身攻擊。

不過,B-21的首飛時間比預計晚了大約3年,美國原本計劃在2025年讓B-21形成戰鬥力,但現在看來,B-21能不能按時服役還是個未知數。楊偉總師還意味深長地說了一句:「B-21不如我們的(轟炸機)。」

現在,中美兩國在軍事上的差距越來越小,中國甚至在某些領域已經領先,比如高超音速飛彈、大型驅逐艦和遠端空對空飛彈。但在轟炸機領域,中國和美國之間的差距並沒有縮小,表面上看反而拉大了。

美國的新一代轟炸機B-21已經開始試飛,而中國的主力轟炸機依然是轟-6,這款脫胎於蘇聯50年代圖-16的中型轟炸機,雖然經過了現代化改進,效能有所提升,但依然無法和戰略轟炸機相提並論。

轟-6最大的問題是生存能力差,它既沒有B-21那樣的隱身能力,也不能像圖-160那樣超音速突防,很容易被攔截。這就導致轟-6在執行任務的時候,基本只能攜帶遠端巡航飛彈,在敵方飛彈和戰鬥機的攔截半徑外,對目標發動攻擊。

而且,轟-6的載彈量也十分有限,最多只能攜帶6枚遠端巡航飛彈,火力和戰略轟炸機根本不是一個級別。再加上轟-6的設計年代久遠,改進潛力已經基本耗盡,未來很難再有提升空間。毫不誇張地說,轟-6和B-21之間,至少存在50年的差距,這是中美之間武器裝備差距最大的領域。

當然,中國空軍在建設戰略空軍的道路上,戰略轟炸機是必不可少的。早在2016年,時任空軍司令員馬曉天就透露,中國正在研制新一代轟炸機。但6年過去了,中國的新一代轟炸機依然沒有公開亮相,很多人都猜測,是不是遇到了什麽技術難題。

但對於一個已經能夠制造隱身戰鬥機和戰略運輸機的國家來說,研制戰略轟炸機在技術上應該不存在什麽障礙,如果中國想,完全可以在短時間內研制出B-52這樣的戰略轟炸機。

但從殲-20身上,我們就可以看出,中國航空人的眼光非常長遠,他們研制新一代戰機,不是為了追趕美軍的腳步,而是要超越美軍同型別的裝備。中國當初研制戰略轟炸機的時候,目標是超越美國的B-2隱身轟炸機,但以現在的眼光來看,B-2除了擁有隱身能力,其他方面的效能已經不算特別突出了。

到了2017年之後,美國的新一代戰略轟炸機B-21進入快速研發階段,它所展現出的各種先進設計理念,成為了中國的新目標,中國科研人員的目標不再是超越B-2,而是要超越美軍正在研發的B-21。

所以我們可以大膽猜測一下,中國的新一代隱身轟炸機之所以遲遲沒有露面,很可能是因為中途修改了效能參數,甚至是設計理念,現在正在研發的轟-20,已經不是2016年提到的那個「新一代戰略轟炸機」了。

在軍機研發過程中推倒計畫重來,歷史上也出現過,最著名的例子就是蘇-27。蘇聯當初研制蘇-27的目標,是為了壓制美國的F-15戰鬥機,但在蘇-27的原型機T-10首飛之後,蘇聯情報人員獲得了F-15的機密數據,蘇聯設計師發現T-10的效能根本無法與F-15抗衡。

而這時,T-10原型機已經完成了飛行測試,第一批預生產型也即將投產,最終,總設計師西蒙諾夫頂住壓力,對T-10原型機進行了大刀闊斧的改進,最終研制出了T-10S,也就是我們現在看到的蘇-27。雖然中途修改設計,讓蘇-27的服役時間從1979年推遲到了1985年,但卻讓蘇-27的效能得到了大幅提升,在飛行效能上成功壓制了F-15。

中國在研發轟-20的過程中,也很可能出現了類似的情況,雖然影響了服役時間,但卻獲得了後發優勢。雖然楊偉不是轟-20的總設計師,但他肯定對新型轟炸機的研制工作有所了解,甚至參與其中,在各種新技術的加持下,楊偉才有信心說出「B-21不如我們的轟炸機」這樣的話。

雖然轟-20的具體效能還是個謎,但它肯定具備不亞於B-21的生存能力,在航電效能方面也不會遜色,在航程方面,它能夠覆蓋美國在太平洋的所有軍事基地,甚至具備對美國本土實施空襲的能力。從「20家族」(殲-20、轟-20、運-20、直-20)開始,中國在軍用航空領域,已經徹底追上了美國的腳步。