1962 年 10 月 14 日天亮那會兒,美國空軍的小魯道夫·安德森少校駕駛著一架美國的 U-2 高空偵察機飛到了古巴上空去執行偵察任務,拍了 928 張照片後就返回去啦。

第二天,國家照片判讀中心的專家們對這些照片展開分析後得出了結論:

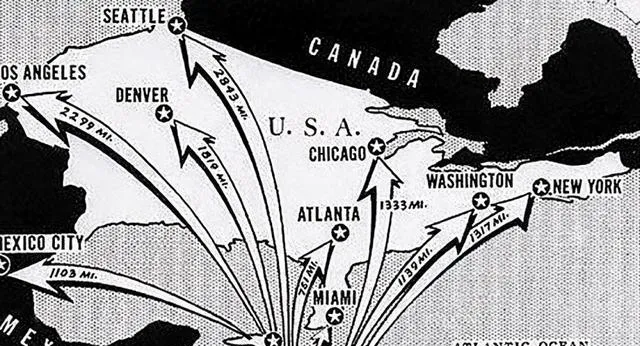

他們找到了蘇聯的飛彈基地,蘇聯人已經把一部份中程彈道飛彈給運進古巴啦,這些飛彈平均能射 1200 英裏呢,還能裝載百萬噸級的核彈頭。

華盛頓還有休斯頓這些美國的大城市都將會處在它們的攻擊範圍當中。

古巴的飛彈危機就這麽爆發啦。

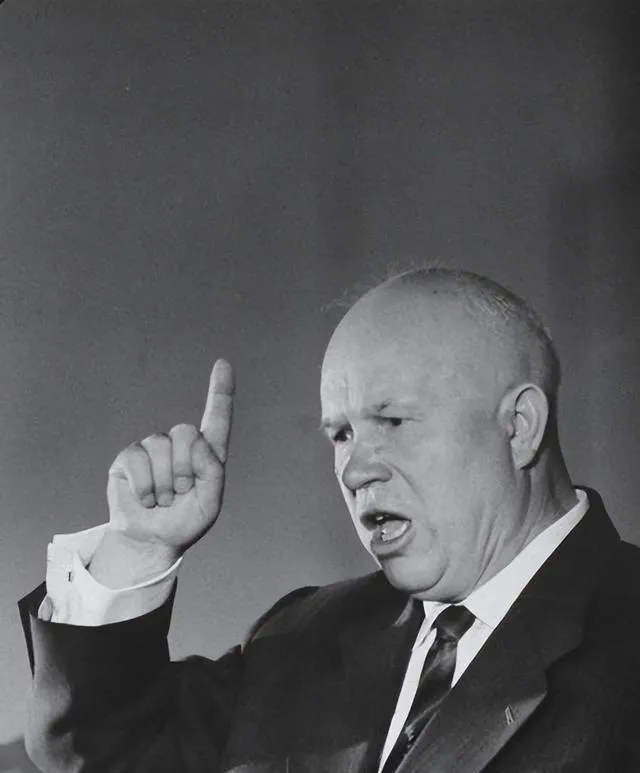

作為事件的主要人物之一,赫魯雪夫遭遇了「悲喜兩種截然不同的情況」,之後還爆出了他主動請求原諒的醜事。

那麽,赫魯雪夫到底幹了些啥呢?咱們可以回顧一下古巴飛彈危機,借此來瞧個究竟。

復盤:「和平共處」以及「和平競賽」——赫魯雪夫為尋求蘇美力量均衡而付出的努力

1953 年史達林逝世後,蘇聯在對外政策思想方面出現了顯著的改變。

在經歷了二戰那血與火的沖刷之後,蘇聯漸漸把自己當作能跟西方世界,特別是美國,處於同等地位的絕對核心力量啦。

根據對核武器出現後國際形勢有了新變化的這種判斷,赫魯雪夫給出了以「和平共處」以及「和平競賽」為典型的一系列新的外交思想理論。

赫魯雪夫堅定地認為「和平共處乃是蘇聯對外政策不能更改的基礎」。

為啥要提出「和平共處」這個理念呀?

因為按照赫魯雪夫的觀察來看,在熱核這個時代,對於國家間關系的處理辦法存在兩條路徑:

要麽就會爆發戰爭——在這個有著火箭技術和氫彈的時代,戰爭會給各國人民帶來最為嚴重的後果;

要麽就和平共處唄——不管你喜不喜歡自己的鄰居,這都是沒辦法的事兒,咱們得跟人相處呀,畢竟咱都生活在同一個星球上呢。

簡單來說,和平共處政策就是不把戰爭當作解決爭端的辦法。

不過呢,赫魯雪夫當初提出「和平共處」這一理念,壓根兒不是打算用它來引導處理社會主義國家內部的關系哦,而是專門指的蘇聯跟美國這兩個分別在社會主義陣營和資本主義陣營裏的領導國家之間的關系呢。

在赫魯雪夫的觀念裏,要是世界上僅僅有一種意識形態,並且在所有的國家裏都只有同一種社會制度的話,那就不會有敵對的制度存在啦。

在達成和平共處之後,兩種有著不同社會制度的國家之間的關系就轉變為了「和平競賽」。

所以呢,赫魯雪夫可不覺得僅僅蘇聯跟美國搞「和平競賽」就夠啦,他的目標是要達成「美蘇一起主宰世界」,並且能跟美國平起平坐的那種程度。

史達林逝世後呀,主要是從 20 世紀 50 年代中期開始,世界形勢發生了變化,在赫魯雪夫看來呢,這出現了一連串對蘇聯有利、對美國不利的變化。

從 20 世紀 50 年代中期開始,國際形勢發生了變化,赫魯雪夫提出了「和平共處」「和平競賽」的思想,這些就為古巴飛彈危機的形成奠定了基礎。

一方面,蘇聯得在這般的國際環境裏,跟美國一起維護兩極的地位和秩序,得共同管理甚至主宰這個世界;

另一方面,蘇聯真實的目的在於透過這種「共管」來拓展自身的勢力範圍,爭取更多的影響力與主導權,以此來制衡並且削弱美國的力量。

所以啊,那些能達成這目標的「合適」辦法,像在靠近美國的地方布置飛彈來威懾美國,都不會被赫魯雪夫這個追求蘇美力量平衡的蘇聯領導人給錯過啦。

赫魯雪夫著急行動啦,要在拉美地區打造出革命的榜樣呢。

長久以來,國內外的學界對於蘇聯在古巴布置飛彈的主要意圖以及動機,有著諸多不同的觀點。

蘇聯以及後來的俄羅斯的多數學者都堅決覺得,蘇聯這麽做主要是為了政治方面的考量,是要保衛古巴革命,增強古巴的防禦力量,從而阻止美國人的入侵,這是最為重要的。

西方學者大多著重指出,蘇聯的首要目標在於改善自身的戰略地位,赫魯雪夫的行為動機並非單純的,而是既復雜又具備多重性。

實話講啊,赫魯雪夫心裏是有在拉美這地方樹立起革命的榜樣,然後把自己的勢力範圍給擴大了的想法呢。

要是只局限在古巴這麽個小小的國家呢,說不定赫魯雪夫不一定就真的會去冒那個險,去激怒美國人,讓全世界都陷入核大戰的恐怖陰影當中,從而做出往古巴運送飛彈的決定。

赫魯雪夫「肯定是透過古巴瞅見了這背後對他自己更有好處的情形」,才會這般竭力支持古巴。

古巴對於蘇聯來說,其中一個最主要的利益就是,它會成為蘇聯的勢力進入拉美地區的據點,把社會主義的力量帶到美國的後方,接著還能成為威懾整個西半球的前沿陣地。

在蘇聯人的視角裏,古巴在三個方面對蘇聯勢力的拓展是有利的。

首先呢,蘇聯一直將支持民族解放運動以及各國人民的革命,當作是自己能夠利用的一面旗幟,借此來維護它在國際共產主義運動裏的領導地位。

其次,把古巴當作往美國的後院——拉美地區滲透的途徑,那可真是再合適不過啦。

古巴得依靠蘇聯的支持去對抗美國,蘇聯想要在拉美擴大影響力也得借助古巴,雙方很快就達成了一致。

最後呢,蘇聯打算把冷戰的戰場拓展到美國的那些傳統勢力範圍當中,好增強抗衡美國的力量。

想要壓制美國,就得在歐洲之外的地方,特別是在美國地緣政治利益的核心地帶插進一個結實的楔子,並且透過這個楔子促使那個地區的整體風向發生轉變,古巴革命對於赫魯雪夫來說那絕對是個好機會呀。

由此,赫魯雪夫覺得,要是失去了古巴,那蘇聯在世界上的地位就會大幅降低,尤其是在拉美地區,很可能就意味著會失去整個拉美。

所以呢,赫魯雪夫著重指出,蘇聯有責任用盡各種辦法去守護古巴,讓它能夠以一個社會主義國家的身份存續下去,並且成為其他拉美國家的一個真實範例。

所以呢,對勢力範圍的爭搶呀,和意識形態裏那兩種主義以及制度的爭鬥就交織到一塊兒啦,最後使得赫魯雪夫拿定主意要給古巴運送飛彈啦。

太過自信,進和退都沒了依據

赫魯雪夫曾經清楚地表明過:

得采取些辦法來保障古巴的安全呀。可到底咋保障呢?派我們的某一支軍隊過去?

基於這個情況,赫魯雪夫就好像很有自信似的說道:

「飛彈那可是啥都代表著呢。」

他還用一種很有自信的語氣說道:

這些飛彈或許會被美國給滅掉,但不是全部哦,只要還剩下四分之一,甚至十分之一這麽多的飛彈,就能往紐約扔一枚到兩枚帶有核彈頭的飛彈啦,那樣的話紐約那裏就沒多少東西啦。

總之,依赫魯雪夫的看法,不管是搞外交抗議,還是進行常規軍事行動,都沒法震懾到美國。

因為美國人壓根不會搭理外交方面的抗議呀,並且古巴離美國那是近在眼前呢,可離蘇聯卻有好幾千公裏遠呢。

美國的常規軍事力量能夠立馬把古巴給摧毀掉,蘇聯的常規部隊還沒辦法大規模地調到西半球那邊去,這樣一來,從常規軍事力量這個角度講,因為美國離古巴比較近,美蘇壓根就沒法達成那種力量均衡的狀態。

所以呀,就只有核飛彈才算是「實實在在且有效果」的威懾手段呢。

1962 年 4 月末的時候,赫魯雪夫在跟米高揚一起散步的過程中,闡述了在古巴布置飛彈的這種可能性。

赫魯雪夫跟米高揚講,蘇聯完全有能力給古巴提供中程以及中遠端的飛彈,等秘密部署妥當之後,就在美國國會選舉結束那會兒,把這事兒向美國和全世界公布出去,到那個時候,華盛頓那邊就只能接受這個現實啦。

米高揚對此特別震驚呀,他覺得這個想法太冒險啦,肯定會把美國給惹毛,說不定美國還會直接去入侵古巴呢,那樣就會跟蘇聯展開一場全面大戰啦,後果那可真是不敢想呀。

並且,他對飛彈能否順利被運到古巴,並且在隱秘的情況下完成部署這件事,非常懷疑。

盡管米高揚竭力強調這個計劃存在的危險,然而赫魯雪夫好像沒被影響到。

這會兒的赫魯雪夫,徹底進入了發瘋的狀態。

最終,那被秘密送到古巴的飛彈被美國給發現了,緊接著古巴飛彈危機就爆發了。

太讓人意外啦,整個事兒很快就出現了關鍵轉折點,這全是因為赫魯雪夫寫給甘迺迪的那封後來被稱作「求和信」的長信。

實際上呀,有研究顯示,蘇聯從危機開始後的第二天就開始發出各種各樣表示願意和解的訊號呢。

塔斯社在當天把赫魯雪夫給英國哲學家羅素的回信給播放了出來,表明蘇聯期望「盡全力去消除爆發熱核戰爭的那種危險」。

當天下午,赫魯雪夫在莫斯科把美國企業家威廉·諾克斯給叫來了,透過一種特別的途徑向美國政府和輿論那邊傳達出了想要跟甘迺迪開展私人會談,好把危機給解決掉的資訊。

第二天,赫魯雪夫把中央主席團會議給主持開了,讓參加會議的人特別驚訝的是,赫魯雪夫居然自己提出要去化解那個危機。

過去那很強硬的赫魯雪夫一下子沒了規矩,只會一個勁兒地求饒,最後「慘敗收場」。

詹姆士·多爾蒂和小勞勃·普法爾茨葛拉芙的【爭論中的國際關系理論(第五版)】,是 2003 年的版本。

格雷厄姆·阿里森所著的【決策的本質:解釋古巴飛彈危機】(第二版),於 2008 年 1 月出版。

厄文·L·賈尼斯. 關於小集團思維以及決策極其失敗的心理學研究. 2016 年 5 月出版的版本.

柳植編寫的【美蘇冷戰的一次極限——加勒比海飛彈危機】,是 2002 年 10 月出版的版本。

李德福所著的【千鈞一發——古巴飛彈危機紀實】,是 1997 年 1 月出版的版本。