潮新聞客戶端 翁建飛

就像一棵樹木已然成舟,卻留戀著紮根土地蓬勃生長的時候,我與所有當過兵的人一樣,走過半生仍懷念那段軍教歲月。

退休後的幾十年裏,我無數次夢回軍營,又好幾次應星散東西的戰友相約,踏上第二故鄉——福州,尋訪曾經奉獻青春、熱血播灑的軍營。而每次「歸隊」,耳畔總有隱隱的軍號聲傳來,心裏總會想起很多的「那時候」。

那時候,十八九歲的我稚氣未脫、寡見鮮聞,仿如一張白紙。入伍不久,連隊飼養的母豬預產期臨近,帶領我們這群新兵的排長下達任務,讓我們在營區周邊的田間地頭揀些幹草,為母豬下崽鋪設「溫床」。新戰士們誰都不甘落後,不到半天,幹草堆成了一座小山。

因我當兵前有過寫「豆腐幹新聞」的體驗,不由有些「技癢」,生出了一些「靈感」來。據此,我寫了一則簡訊,在征求連裏主管後勤事務的司務長的意見後,投寄於原福州軍區政治部【前線報】社。然而,等來的最終是沒有結果的結果。

後來,我回憶起剛到部隊時寫的這第一篇稿子,顯然意識到了自己興之所至的「小題大作」。報社不予采用,想必在軍校畢業的司務長的預料之中,無非是他善意包容,不忍心一盆冷水澆滅一名新兵采寫新聞報道的熱情。

那時候,也即當兵頭一年,我為自己難得趕上一次近似實戰、規模宏大的軍演,感到榮幸。軍演以「84.9」年月命名,由原福州軍區組織實施,檢驗部隊在復雜的環境下,多兵種、多要素協同的綜合作戰水平。軍旗獵獵跋山涉水,鐵流滾滾跨越閩贛兩省。我所在舟橋部隊擔負保障開進的重大任務,遇水架橋、逢山開路,常常是打頭陣、頂大梁,義無反顧。我個人領受的任務:一是收集演習動態資訊,采寫通訊報道;二是做潘副教導員的隨行,協助其做好相關工作。

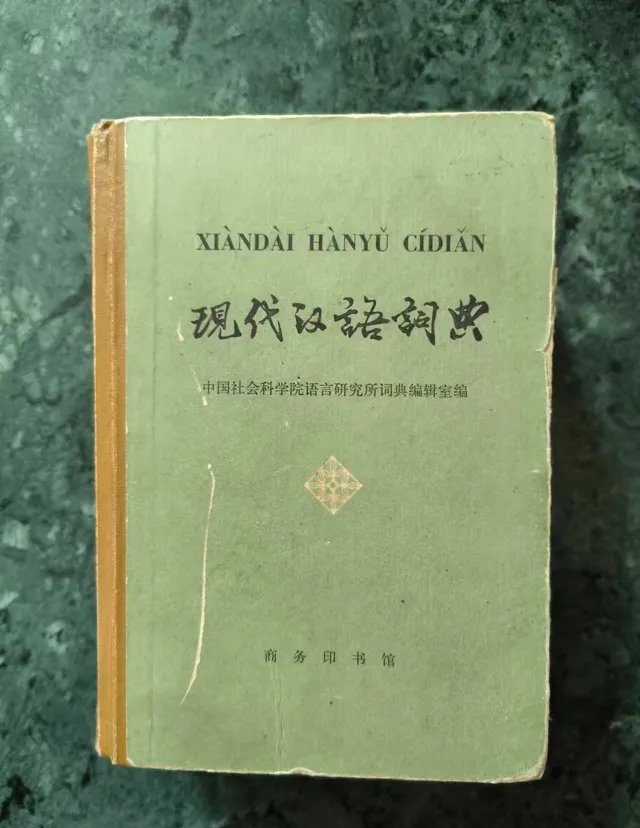

那時候,沒有電腦沒有手機,要弄懂某個詞語的含義全賴詞典。於是在整理參加軍演的行囊中,我塞進了一本磚塊大小的【現代漢語詞典】,也算是在學問上打有準備之仗。閑暇時用來閱讀記憶,積累和掌握更多詞匯,若寫作中遇到意思吃不準的詞組,就隨手翻看求證。

演習沿途的宿營有時借用當地的學校、庫房,有時選擇稍平緩的荒山坡地搭建的帳篷,全是打地鋪,條件異常艱苦。潘副教導員1968年入伍,年長我近20歲,既是我的上級,也是我的父輩。有一天早晨,他下連巡查折回時,見我還在整理被子,感到不解,「你起來,讓我做一遍給你看看。」他邊說邊蹲下身子,左右開弓,不到兩分鐘就打好了背包。

此時此刻,我對這位樸實、耿直的山東漢子,心底裏又多了一份敬佩,同時也為自己剛才整內務的「磨蹭」感到羞赧。雖然那時我當兵才滿一年,經驗不足,但打背包、整行裝可是每個軍人必須熟練掌握的基本功,沒有任何拖沓的理由。此後,「雷厲風行」這4個字深深地烙在了我的心上。

那時候,「革命戰士是塊磚,哪裏需要哪裏搬」這句話,是軍人的口頭禪,軍營的流行語。我也不例外,戎馬生涯中,我有兩年時間在團報道組度過。報道組設在團部3號樓機關招待所二樓的一個邊間,辦公兼住宿,看似簡陋,但因了4扇大窗戶的采光,屋內明亮而恬靜。站在3號樓前廳眺望,2號樓歸政治處和後勤處,1號樓屬於司令部。報道組「蹲踞」3號樓,排行老三,地位不低。

愈顯門楣之高的還在於報道組組長由團長擔任,其姓劉, 來自黃海之濱——山東青島。高尚如他,將排行老二、老四兩女兒送進軍營,接力傳承, 戍邊衛國;威嚴如他,在部隊的不同場合相遇,我沒見過他的一次笑臉。直到解甲歸田多年後,我們10多個當年的機關兵相約去看望他,方才見到他一張寫滿笑容平胡可親的臉。聚餐開席,他說的第一句話是「孩子們,大家好啊,你們都長大了!」聽得出,他作為一名老軍人,業已藏起了昔日的威嚴,把曾經的屬下當做自己的子女一樣看待,意味深長。

我進報道組時,新老交替出現青黃不接狀態,只有比我早當兩年兵的小孫一個人唱獨角戲。從報道組「起跳」,躍升到更高平台的兩位元老,一個調至原福州軍區政治部【前線報】社任職,另一個作為預提物件去到軍區新聞幹部培訓班學習。不過,偶爾他倆也回「娘家」看看,幫助我們修改稿子、向有關報刊推薦稿子,指導我們精準選題,捕捉新聞活魚。俗話說,姜終歸是老的辣,經由他倆修改潤色過的稿子,命中率總是略高一籌。

成就一件事,自身努力固然重要,而以老帶新,扶上馬、送一程,步子或許會邁得更加穩健。潛移默化中,我們學到了新聞寫作的一些技巧。

那時候,報刊種類少,而且軍內外的大小報紙一律4個版,有的還是周報,刊登稿子難猶如登蜀道。可正因為難,每當稿件被采用時,仿佛品得一杯醇香的美酒,醉在其中。

猶記得那時候,特別是「新聞學步」的開端,只要不下連,每天中午都會往機關收發室跑,詢問是否有樣報樣刊寄來,而期盼的目光重點落在軍區政治部出版的【前線報】上,一旦瞅見自己的稿子變成了鉛字,心中便升騰起一種特別的愉悅,第一時間告訴組裏的同事,「稿子出來了!」進而對照原稿,找到被編輯調整、修改過的段落、句子,解開諸如「為什麽要這樣改」之類的疑問。最後合上報紙,歸檔留存。斷然不像有些影視劇中所表演的那樣——作者高舉刊有自己文章的報紙或雜誌奔走相告。起碼,我們那時候並沒有出現這樣的情景。

組裏的同事小孫退伍後,同年兵、同鄉小楊與我做了搭檔。他的名字中有一「才」字,父母長輩們寄望其為可造之才,榮宗耀祖。那一年,兩人的采訪足跡遍及部隊駐紮地——福州所轄兩縣的每個營、連,那一年,在軍內外報刊上的用稿數量頗為可觀,其中,見諸原南京軍區政治部【人民前線】報(南京、福州兩軍區合並後,沿用原南京軍區政治部【人民前線】報的報名)的小故事【新兵連裏的「小指導員」】和通訊【他的擇偶條件】【信的故事】等,在部隊指戰員中引發較大反響。為此,部隊黨委分別給予我倆記三等功1次的獎勵。連同之前的一次, 在我的個人檔案裏,有了兩張因新聞報道工作成績突出收獲的三等功榮譽卡片。

「功高」與「勞苦」,恰是一對孿生兄弟。不說別的,伸出我倆的右手,中指關節上那枚暗紅色的繭子足可印證。那時候沒有電腦,稿子從動筆起草到成稿謄抄,間或用圓珠筆復寫留底,整個流程全是手工完成,經年累月留下無法褪去的痕跡。

無夢想,不青春;不夢想,無青春。

若幹年後,小楊出了他人生當中的第一本書——【情和愛的夢幻】(詩集)。後記中,他稱我為親密戰友、文字知己,回味之,心情宛如吟誦他的抒情詩那般歡暢。曾子曰:「君子以文會友,以友輔仁。」 如此,多麽美好!

那時候枕戈待旦,槍桿筆桿,於我而言,有曲折、有迷惘,也有缺憾,但更多的是幸運、愉悅和收獲。

再回首那時候,即便相隔萬水與千山,即便似水流年不復還,卻依舊割舍不斷,依依相牽。

「轉載請註明出處」