印俄擬合作生產戰略預警雷達系統,旨在提升印度的反導能力。

據俄媒「今日俄羅斯」12月10日報道,印度國防部長拉傑納特·辛格在訪俄時稱,印度決定繼續深化和擴大與俄羅斯的合作。印度媒體報道稱,辛格訪俄期間參加印俄聯產的隱形護衛艦「盾牌號」(INS Tushil)服役儀式,並會晤俄方高層探討國防計畫合作。根據協定,印度擬引進俄制「沃羅涅日」(Voronezh)系列戰略預警雷達系統。

今年7月,據新華網報道,印度國防研究與發展組織在奧迪沙邦的發射場進行了AD-2反導系統試驗,成功攔截了1枚模擬敵方遠端飛彈的目標彈。印度國防部隨即宣布:「印度有能力攔截射程為5000千米的敵方核飛彈。」

為了獲得在與巴基史坦軍事競賽中的優勢地位,印度大力發展反導系統,此次引進戰略預警雷達是重要舉措之一。但受制於國防工業和技術水平,印度反導系統的整體水平並不高,而且不少核心技術受制於國外,會進一步限制其作戰能力的發揮。

「沃羅涅日」系列雷達是俄戰略預警系統的核心裝備。

印度反導預警雷達裝備現狀如何?

反導系統尤其是戰略反導系統是一國戰略防禦的盾牌,也是大國賽局的重要籌碼,具有關鍵戰略意義。反導系統一般由預警系統、攔截武器系統、制導雷達以及指揮中樞等組成。在整個系統中,預警系統承擔著預警、發現和跟蹤對方核力量部署和動態的重要職責,地位舉足輕重。

戰略預警系統的探測手段主要包括戰略預警雷達、預警飛機(機載紅外探測器)、光電跟蹤監視系統和飛彈預警衛星等。在這些探測手段中,預警雷達的裝備最為廣泛,是大國戰略預警系統的核心組成部份。地基戰略預警雷達的探測距離通常為1000千米-6000千米,可以說是反導系統的「眼睛」,也是戰略預警系統最早使用的探測手段。

「綠松」雷達是「箭」式反導系統的核心組成部份之一。

20世紀90年代,冷戰結束,印度為了獲得軍事優勢在90年代末啟動了反導系統計劃。習慣了購買國外先進裝備的印度「下意識」將目光轉向國外,首先考慮的是向俄羅斯采購兼具防空反導能力的S-300V防空飛彈系統,但由於價格、技術合作等方面原因沒有後文。之後印度又轉向以色列的「箭」式反導系統,但該系統是美以聯合研制的武器,因為核試驗遭到美國制裁的印度自然無法獲得,雖然沒有計劃引進整套「箭」式反導系統,但印度購買了該系統的「綠松」預警雷達,解決其反導系統缺乏先進預警裝置的燃眉之急。

印度分別於2002年7月和2005年8月向以色列采購了兩套「綠松」早期預警與射控雷達。「綠松」雷達是一種在500MHz到1000MHz的L波段執行的有源相控陣雷達,天線陣列面積約為27平方米,能夠探測500公裏距離內的目標,能夠對速度超過3公裏/秒(約合11馬赫)的目標進行持續跟蹤。「綠松」雷達可以同時以搜尋、探測、跟蹤和飛彈制導模式執行,對目標的定位精度在4公尺以內,可用於對攔截彈進行初段和中段的制導。據稱,該雷達可以自動探測、同步追蹤幾十個戰術彈道飛彈(TBM)。這兩套雷達不僅用於承擔戰略預警任務,還在印度反導系統試驗中發揮了作用。

為了滿足反導系統的未來發展,印度在以色列的技術支持下,在「綠松」雷達基礎上發展了「國產」的「卡杰奇」預警雷達,與「綠松」相比,「卡杰奇」采用印度自行研制的三維發射接收模組、訊號處理、電腦和電源,其目標分類和辨識能力提高了30%-40%,能同時跟蹤200個目標,探測距離600-800千米,並能跟蹤到以5000公尺/秒的速度飛行的中遠端彈道飛彈。該雷達也在L波段工作,有搜尋/預警、跟蹤/射控和綜合3種工作模式。其首次測試是在2009年3月,測試的主要目的是驗證雷達的遠端跟蹤的能力。印度目前正對該雷達進行升級(「超級卡杰奇」雷達),從而使其覆蓋範圍達到1500千米。

無論是「綠松」還是「卡杰奇」,它們實際上仍屬於戰區反導系統的預警雷達,與中美俄等大國列裝的戰略預警雷達無法相提並論,致力於成為「有聲有色」大國的印度不會滿足於上述兩種雷達,也需要大國標配——戰略預警雷達。印度國內的國防工業現在無法滿足軍方的需求,因此,這次印度依然將目光轉向國外——俄羅斯的「沃羅涅日」戰略預警雷達。

印度為何看上「沃羅涅日」?

印度的彈道飛彈防禦計劃遵循「兩步走」戰略。第一步的目標是具備攔截射程在2500千米以內,射高在80千米以內的中近程彈道飛彈的能力。該階段的反導體系由高低雙層反導系統構成。第二步的目標是具備攔截射程在5000千米以內,射高在150千米內的中遠端彈道飛彈的能力。

印度試射PDV反導攔截彈。

根據印度國防研究與發展組織(DRDO)此前公開的資訊,印度正在打造的反導系統由負責大氣層外防禦的PAD攔截彈(後面改為更先進的PDV攔截彈)和負責大氣層內防禦的AAD攔截彈組成。這種雙層反導體系和美國、俄羅斯模式相同,目的是增加攔截次數,提高攔截的效果。

PAD攔截彈由印度「大地」近程彈道飛彈發展而來,射高80千米左右。由於「大地」飛彈的第一級液體發動機效能平平,外界對PAD攔截彈的攔截能力並不看好,後期印度使用效能更先進的PDV攔截彈取代PAD也證明了這一點。PDV攔截彈是PAD攔截彈的改進型號,使用固體發動機替換PAD攔截彈的第一級液體發動機,提高攔截彈的飛行速度。據報道,PDV攔截彈的最大飛行速度超過6馬赫,射高超過150千米,采用紅外成像制導,並使用了當下流行的動能殺傷器(KKV)。

AAD攔截彈是單級固體燃料飛彈,彈體長7.5公尺,重約1.2噸,能夠擊中15到30公裏半徑區域內的目標。AAD攔截彈在2007年12月進行首次試射,至今共進行了10次試驗。在印度反導系統的,AAD攔截彈的最大射高約25千米,其角色類似於美國的「愛國者」-3,主要負責低層攔截。

印度試射AD-1反導攔截彈。

今年1月,印度首次在奧裏薩邦的阿布都·卡拉姆島成功試射了印度國家彈道飛彈防禦系統第二階段發展計劃中的新型AD-1遠端反導攔截彈。此次試射的AD-1飛彈和計劃中的AD-2飛彈則屬於印度反導系統第二階段發展計劃,主要用於攔截遠端/洲際彈道飛彈。從印度公布發射照片來看,AD-1飛彈采用兩級設計,尺寸比AAD更大,飛行速度、射高和射程應該都會有增加,以攔截更高速的目標。

隨著印度反導系統的發展,未來印度可能不會滿足於攔截中程飛彈,已經開始探索中段攔截,提升對遠端乃至洲際飛彈的攔截能力,這就需要對戰略預警系統提出更高的要求,戰略預警雷達、飛彈預警衛星等也進入印度的視線。

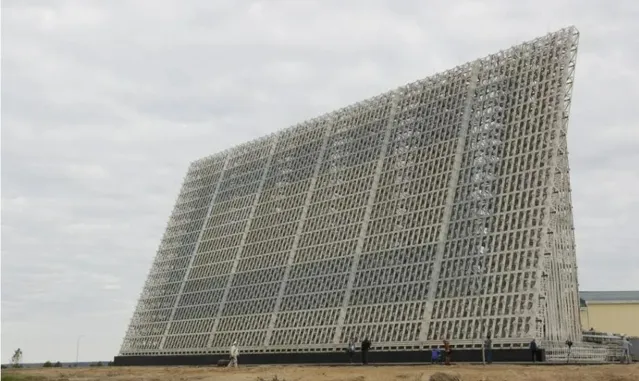

此次印度計劃引進的「沃羅涅日」雷達是俄羅斯研制列裝的新一代戰略預警雷達。2006年,首部「沃羅涅日-M」雷達在聖彼得堡的列赫圖西正式進行戰鬥值班狀態,拉開了俄地基戰略預警系統更新換代的序幕。

「沃羅涅日」是俄第三代大型相控陣反導預警雷達,也是俄反導預警網路中的骨幹裝備。該雷達采用固態有源相控陣技術,基於開放式架構和模組化設計理念,大幅提高了對目標的探測、跟蹤和分類能力。「沃羅涅日」系列雷達包括「沃羅涅日-M」、「沃羅涅日-DM」、「沃羅涅日-VP」等3個型號,M型和VP型均工作於米波波段,基本是同一型號,區別是VP型由6個大模組組成,而M型只有3個。與M型和VP型相比,DM型工作於分米波段,對目標的定位精度略高。

根據研究,由於采用了現代化的雷達設計和器件技術,「沃羅涅日」對彈道飛彈目標的探測能力稍強於美國「鋪路爪」雷達。在「沃羅涅日」系列雷達中,「沃羅涅日-DM」雷達出現比較晚,外形上也有較大區別。根據相關資料,首座「沃羅涅日-DM」雷達在2013年才完成建設,在2015年投入正式營運,雷達最大探測距離約6000千米,探測高度4000千米,最大跟蹤目標數500個,能探測跟蹤太空中足球大小的目標。

俄計劃部署10部「沃羅涅日」系列雷達,基本覆蓋俄羅斯全境,可為俄反導系統和核反擊提供20-30分鐘的預警時間。目前,「沃羅涅日-M」已在列寧格勒州列赫圖西村、奧倫堡州奧爾斯克市、伊爾庫茨克州烏索利耶-西伯利亞市執行,並正在沃爾庫塔建造(基本完工,是否投入執行還未有訊息)。「沃羅涅日-DM」目前部署在克拉斯諾達爾邊疆區的艾爾馬維爾、蓋瑞寧格勒州的皮奧涅爾斯基、克拉斯諾亞爾斯克邊疆區的葉尼塞斯克、艾爾泰邊疆區的巴爾瑙爾。部署在莫耳曼斯克州奧列涅高爾斯克的「沃羅涅日-VP」也可能完成建造工作,該雷達旨在取代老舊的聶伯預警雷達。

印度若擁有「沃羅涅日」雷達,戰時的早期戰略預警能力將獲得提升,平時對周邊的飛彈以及火箭發射活動的偵測和監視能力也將獲得進一步提升,值得高度關註。而且還將刺激南亞地區的軍備競賽,其主要對手巴基史坦也會根據印度反導系統的變化改進或研制新型飛彈進行反制,「沃羅涅日」雷達采用固定部署,目標明顯,印度縱深不大,戰時將成為首先攻擊的目標,戰時生存能力存疑。

澎湃新聞特約撰稿 林森

(本文來自澎湃新聞,更多原創資訊請下載「澎湃新聞」APP)