1969年,中蘇邊境上的緊張局勢達到了歷史巔峰。 蘇聯百萬大軍集結在中國邊境,隨時可能揮軍南下。 面對這樣的強大敵人,中國卻毫不示弱,不僅沒有退縮,還透過全國範圍的「 深挖洞、廣積糧」 展現出強硬態度。

那麽問題來了,為什麽在如此巨大的軍事壓迫下,蘇聯最終選擇了克制?是什麽讓曾經的超級大國不敢輕舉妄動?

這背後隱藏著許多鮮為人知的原因,軍事力量、核武器威懾、美國的幹預以及中國的強大民眾意誌,共同構成了這一場未曾爆發的戰爭。

中蘇關系為何驟變?昔日「兄弟」反目成仇

1950年,新中國成立後,蘇聯與中國曾是親密無間的「 兄弟 」。史達林時期,蘇聯對中國的軍事、經濟援助可謂不遺余力。但到了1950年代末,隨著 赫魯雪夫上台,蘇聯開始推行「修正主義」政策,雙方的矛盾不斷升級。

中國認為蘇聯背離了社會主義的初衷,尤其是1958年中國炮擊金門時,沒有事先通知蘇聯,這直接加深了彼此的嫌隙。

到了1969年,中蘇關系徹底惡化,珍寶島事件更是讓兩國幾乎劍拔弩張。

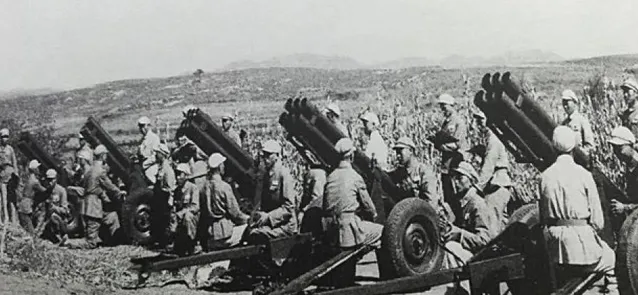

蘇聯不僅在邊境集結了50個師、百萬大軍,還動用強大的裝甲部隊和空軍,威脅隨時發動進攻。

蘇聯軍力強大,但中國並非「軟柿子」

在1969年的全球視野中,蘇聯無疑是軍事超級大國,其軍力足以與美國抗衡。但中國,盡管還處於發展階段,卻並不是「 軟柿子 」。

從數位上看, 蘇聯在亞洲部署的兵力高達127萬,擁有4200架飛機和14300輛坦克,而中國的兵力則約有350萬,飛機4600架,坦克8000多輛。 表面上,蘇聯的裝甲和武器更先進,但中國軍隊也並非一無是處。

中國軍隊在抗日戰爭和抗美援朝中,已向全世界證明了他們的實戰能力。尤其是在北韓戰場上,中國誌願軍憑借極為有限的裝備,硬是頂住了以美國為首的聯合國軍的猛攻。這種實戰經驗讓蘇聯不得不重新評估中國的軍事實力。

更重要的是,1969年的中國與1950年已不可同日而語。經過19年的建設,中國的軍事力量得到大幅提升。特別是空軍,雖然與蘇聯相比仍有差距,但中國擁有的4600架飛機足以在局部戰場上形成制空權。蘇聯想透過一場閃電戰迅速壓倒中國,絕非易事。

核打擊的威懾:蘇聯為何不敢輕易動核?

除了常規軍力之外,1969年的蘇聯在核武器領域已經稱霸全球。根據公開資料,蘇聯當時擁有超過1000枚核彈頭,數量甚至超過了美國。因此,蘇聯一度揚言要對中國進行「外科手術式的核打擊」,試圖透過核武器解決問題。

但為什麽蘇聯最終沒有動用核武器?原因有兩個。

首先,中國也是核大國 。1964年,中國成功進行了首次核試驗,1967年更是爆炸了第一顆氫彈。中國雖然核力量不如蘇聯強大,但在戰略層面上,已經具備了對蘇聯進行報復性打擊的能力。這種「相互淪陷」的核平衡讓蘇聯在動核之前必須三思。

其次,美國的態度 。當時的全球格局仍處於美蘇冷戰對峙的狀態。蘇聯如果貿然南下,中國可能倒下,但美國不會坐視不理。事實上,美國在亞洲駐紮了25萬軍隊,並明確表示如果蘇聯對中國動武,美國將立即參戰。更何況,尼克森政府為了對抗蘇聯,早已開始推行對中國「接觸加緩和」的外交政策,避免讓蘇聯在亞洲擴張。因此,蘇聯即使再強大,也不敢同時面對中國和美國的聯合反擊。

中國的民眾意誌:深挖洞,廣積糧,死磕到底

1969年,面對蘇聯的威脅,中國全國上下表現出了驚人的團結和不屈的意誌。毛主席的指示「深挖洞,廣積糧,不稱霸」成為了全國人民的行動指南。無論是城市還是鄉村,民眾都在加固防禦工事,儲備糧食,準備迎接最壞的局面。

中國的態度非常明確:即使面對核打擊,也絕不屈服。全國人民的這種「死戰到底」的決心讓蘇聯不禁忌憚。如果戰爭真的爆發,蘇聯將面對的不是一個輕易妥協的對手,而是一個準備與其血戰到底的強大國家。歷史證明,民族的團結和抵抗意誌常常能夠戰勝外來侵略者,蘇聯自然也明白這一點。

結語:蘇聯為何沒敢南下?

1969年蘇聯百萬大軍集結在中國邊境,表面上風聲鶴唳,戰爭一觸即發,但戰爭的背後,是復雜的國際關系和戰略考量。中國的軍事實力、核威懾、美國的幹預以及中國民眾的堅定決心,交織成了讓蘇聯不得不克制的因素。

這場邊境對峙,最終以沒有爆發的戰爭收場,展現出的是冷戰時期大國賽局的高超智慧和復雜局勢。蘇聯南下的夢想被現實中的多重制衡擊碎,也讓中國在這一時期的國際地位得到了進一步的鞏固。

在歷史的長河中,這場戰爭或許未曾打響,但其背後的故事仍然是中蘇關系乃至冷戰史中不可忽視的重要篇章。#珍寶島自衛反擊戰