文 | 歐陽 佳璇

編 | 石燦

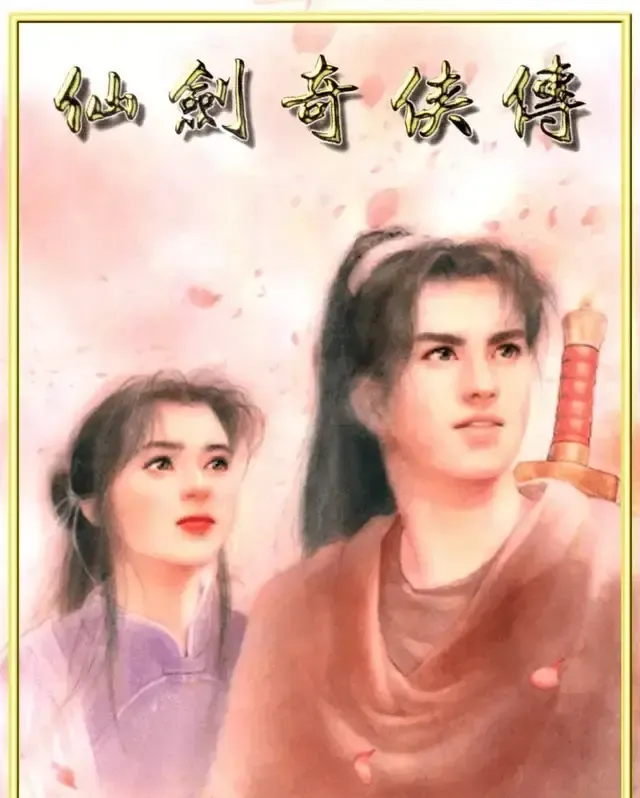

2021年,是仙劍IP的二十六周年,也是其再次爆發之年。

1月【仙劍奇俠傳七】的遊戲DEMO打頭陣,7月官方微博發文慶生、公布涉及遊戲、影視、音訊等多個領域的新企劃。11月底,【仙劍奇俠傳四】宣布動畫化;12月初,【仙劍奇俠傳二】宣布影視化。

跨越了80後玩家、90後觀眾的國民級IP「仙劍系列」,能否以2021年為新起點,再度收割00後的熱血和眼淚?在古偶當道的時代,仙劍IP的「舊瓶」,裝得了「新酒」嗎?

一個IP,兩代人

國產RPG(角色扮演遊戲)之光、國民級仙俠經典、劃時代的裏程碑之作……這些詞都曾被網友們用來形容「仙劍系列」。從80後到90後,仙劍IP橫跨了兩代人,是20世紀末21世紀初的國民記憶。

80後對仙劍的認知,從1995年橫空出世的【仙劍奇俠傳DOS版】(遊戲【仙劍1】)開始。其制作人、「仙劍之父」姚壯憲曾在知乎分享最初的創作目標:想做一部有刻骨銘心愛情的RPG遊戲。而因喜愛金庸武俠小說和還珠樓主的【蜀山劍俠】,他們為這款即將誕生的新遊戲構思了一個「仙俠+武俠」的淒美愛情故事。

在20世紀90年代的中國,日式RPG遊戲是主流。雖然也有少數中文RPG遊戲作品,但玩家玩起來仍像是一個「舶來品」,大多是日式RPG的基本模式,再套上一些中國傳統故事的元素或情節。而【仙劍1】的遊戲設定,李逍遙、趙靈兒與林月如的動人情節打破了這種局面,一部真正符合中式審美的冒險故事在遊戲中徐徐展開,出人意料的悲劇結尾更是賺盡玩家的眼淚。

根據公開資料,遊戲【仙劍1】首次在台灣面市,當月銷量超過十萬套,內地先發當月達到30-35萬套的銷量,成為當時炙手可熱的PC遊戲之一,引起業內轟動。在多家專業媒體遊戲排行榜中,【仙劍1】名列前茅,甚至霸榜數年,可謂開啟華語遊戲的新時代。有網友表示:「同時代的人沒玩過,我們會覺得他沒有童年。」

而在接下來的八年裏,仙劍IP面臨著混亂的開發權之爭和公司管理矛盾,【仙劍1】原本的遊戲制作組「狂徒」也逐漸分崩離析。2003年,【仙劍2】 【仙劍3】同年面世,前者由台灣大宇資訊旗下的狂徒創作群、DOMO小組共同創作;後者由台灣大宇資訊旗下的軟星科技(上海)研發。兩部續作相隔時間約半年,差距卻較大,【仙劍2】幾乎是一個半成品,【仙劍3】首批在一周內斷貨,創下兩岸銷量記錄,榮獲多家國產遊戲榜單TOP1,再度將仙劍系列送上「王座」。

然而,仙劍IP真正意義上的全面「破圈」、走向大眾,源自2005年由唐人改編的影視劇【仙劍奇俠傳1】和2009年再度改編推出的【仙劍奇俠傳3】。那是一個屬於國產仙俠影視劇的時代,甚至仙劍系列影視劇中的歌曲,在大街小巷反復播放和傳唱。

一位90後網友告訴刺猬公社(ID:ciweigongshe),她第一次接觸仙劍IP是在小學一場考試的考場。有張桌子上寫滿了【仙劍奇俠傳3】的角色名字,還能看到有來有回的對話,「你喜歡雪見還是龍葵」「紅葵好看還是藍葵好看」等等。出於好奇心,很少看仙俠影視劇的她,入了「仙劍坑」。

事實上,影視劇【仙劍1】和【仙劍3】都對遊戲原作進行了「魔改」,但在21世紀初,仙劍影視劇中跌宕起伏的冒險故事、淒美動人的愛情傳說,是大量沒有玩過國產RPG遊戲的90後新生代對仙俠作品最深刻寶貴的記憶。資料顯示,【仙劍1】影視劇曾是2005年的收視神話,在地方台首輪播出後獲得11.3%的平均收視率,2008年在河北衛視獨家播出後獲得全國同時段收視冠軍。以最高4.6%、平均3.8的收視份額,超越往常收視近130%,並在兩個月內於同一黃金時間段重復播放三次。仙劍影視劇的火爆,也為仙劍遊戲帶來了一波90後新玩家。

仙劍到底是一個怎樣的IP?

對於這個問題,80後與90後兩代人有著不同的起點,卻殊途同歸。因為無論是在遊戲的垂類語境之下,還是在影視劇的大眾語境下,沒有人會質疑仙劍IP「國民級經典」的地位。

隨著時間發酵,兩代人對於仙劍IP的認知和理解產生交織與纏結。而當仙劍的音樂響起,當李逍遙、趙靈兒、景天、雪見的名字被提及,人們腦海中浮現的是一段可以共情的、蕩氣回腸的仙俠記憶。

人們為什麽懷念【仙劍】?

關於【仙劍】系列再次影視化或者翻拍的訊息,近幾年來一直在坊間流傳。今年以來,【仙劍】第四部和第六部都已相繼宣布開機,作為國產遊戲最具影響力的IP,【仙劍】的每一個動作無疑都牽動著無數人的關註。

而粉絲們則各有各的態度,有人覺得【仙劍】仍有動人的故事值得被更多人知道,比如仙三外傳和仙劍四,也有人覺得那個世界已經有了最好的結局,【仙劍】第一部和第三部的成功無法被復制。持有後一種想法的人不在少數,甚至大多數人都覺得,【仙劍】之後,國產電視劇再無"仙俠"。在B站許多影視盤點視訊的評論區,總有人評價【仙劍】系列"以為是開始,沒想到是巔峰"。

這些說法有一定道理,至少在刺猬公社看來,國產電視劇已經很多年沒有再出現過真正意義上的「仙俠劇」了。

何為「仙俠」?

要回答這個問題,我們可以結合「武俠」品類來看。從名字上來看,「武俠」與「仙俠」似乎都是「俠」這一大類中的一種,以「武」為形則是「武俠」,講述神魔、仙鬼,或修仙之途的則是「仙俠」。金庸先生曾說:「武俠小說的主旨是要講是非、講道義。」是非、道義,便是「俠」之根本,按照漢字釋義,武藝高強,見義勇為,舍己助人就是「俠」,這一內容天然帶著些反叛與孤膽。

而在「俠」的基礎裏加上「仙」,則多了一層虛幻飄渺、思及生命輪回之感。如果說「武俠」還是在講普通人為國為民、匡扶正義的故事,那麽「仙俠」便更多是一種感懷大道、普渡眾生,主角往往在最後已看透生死倫常的釋然之下,又無法忽視人間苦難。

人們為什麽放不下【仙劍】,將之奉為「經典」,也正是因為人們懷念的是「仙俠」。

「仙」與「俠」本是一對存在矛盾的概念。「仙」要「出世」,「俠」要「入世」,也正是這種矛盾感創造了許多仙俠故事裏關乎生命與人性的糾葛、選擇。如趙靈兒最後的決戰中與敵人同歸於盡、徐長卿與紫萱終還是相忘於江湖、景天舍棄自己余下的生命只為換回人間無數生靈,他們有著「仙」的執著、求索,也有著「人」的猶疑、悔恨,在「人」的修行中得以「明道」。

為了成為「俠」,才會誕生「仙」。

在這樣的背景之下,人們所看到的情感故事也往往是「俠義」與「求道」的交融,在秉持為天地、為蒼生的堅持下,這些帶著宿命感、悲壯感的愛情往往才讓觀眾們深深為之感動,並銘記於心,甚至會讓人感受到劇作中的「文學性」所在。

「仙俠」與「古偶」

從上述這些層面上來說,現在市場上的大多數所謂「仙俠劇」其實更多應該被歸類為「玄幻言情」,而更大的分類則是「古裝偶像劇」。

在這些影視劇中,主角們之間「愛」的轟轟烈烈似乎更需要透過宏大的神魔對決、動輒數萬年的輪回來渲染,「仙」的元素大大超過了「俠」,兒女情長成為了這些神仙在自己數萬年的生命裏最割舍不下的東西,他們永遠在「忘情斷念」,又總是陷入愛情。

宏大敘事似乎也只是一種包裝的形式,拋去玄幻的元素,其實還是在說觀眾們看透了的愛情故事。這些仙魔、神鬼,不過是故事的調味劑,用以構建一些刺激觀眾所必須的阻礙、規訓,突顯「真愛」的困苦或無敵。所謂「四海八荒」「三界六道」就像疊buff一樣,告訴人們的仍是那些道理:成了神仙也還是要受愛情折磨。

「偶像劇」的本質是為觀眾建立浪漫或曲折的愛情故事,以滿足人們隨著現代工業發展而迅速高漲的精神需求。就像今年以來人們討論得很多的「古偶醜男」,也正是因為不夠美好的主演形象會破滅觀眾的想象,因而違背了人們看「偶像劇」最開始的訴求,很難讓人們產生心向往之的感覺。

雖然很難明確區分,甚至存在包含關系,但以上所討論的也可以說是「仙俠」之區別於純粹的「古偶」所在。

這樣的分野是從何時開始的有各種說法,或許我們可以回到電視劇【古劍奇譚】播出的2014年,回顧一下這部開啟流量時代的「仙俠劇」。有一種說法是,從【古劍奇譚】開始,一切都變得不一樣了。

在【古劍奇譚】之前,2012年,由上海唐人電影制作有限公司出品的【軒轅劍之天之痕】被外界視為唐人「由盛轉衰」的起點,這也是唐人與大宇資訊(【仙劍】系列開發公司)的最後一次IP改編合作。之後,仙俠玄幻的市場開啟缺口,眾多影視公司似乎大有可為。

2014年播出的【古劍奇譚】與【仙劍奇俠傳】十分相似,也是一部單機角色扮演遊戲改編的電視劇,甚至原遊戲【古劍奇譚:琴心劍魄今何在】的開發商上海燭龍早期創始團隊也都是從【仙劍】系列制作公司離職的成員。

由歡瑞世紀等多家公司聯合出品的【古劍奇譚】在那個夏天大爆,成為了現象級的劇集,屢屢重新整理播放記錄,連帶著李易峰、陳偉霆等多名主演也成為了炙手可熱的明星藝人。同時,這部劇也向那時正醞釀著流量浪潮的市場證明,流量小生具有何等強大的轉化能力。

此後的故事想必大家都知道,流量熱潮與IP熱潮幾乎席卷了整個市場,沖擊之下,「流量+IP」成為吸金密匙,無數遊戲、網文等被投入影視劇和網大的翻拍中,仙俠劇似乎已是一片熱火朝天。但這樣的火熱之下產出的作品確實難以讓人滿意,【仙劍雲之凡】【青雲誌】【蜀山戰紀】等接連翻車,大IP似乎都已成為「爛劇集中地」,直到近幾年才有所好轉。

但平台在過去幾年已經形成「古偶依賴癥」,仙俠更是其中最受關註的,【琉璃】【千古玦塵】拿下不錯數據,【玉骨遙】等也在明年待播之列,以「仙俠」之表,行「言情」之裏的劇集,想必在很長一段時間裏仍不會少。

說了這麽多,人們對當下翻拍【仙劍】的質疑或憂慮似乎顯得不無道理,作為看著【仙劍】系列電視劇長大,或者是接觸過系列遊戲的觀眾和玩家,沒人會希望自己所珍愛的故事與角色被敷衍、扭曲演繹。且不論【仙劍二】的故事是否值得被放入【仙劍】系列的序列中展開影視化,單是目前的市場取向似乎就已經讓一部份粉絲有了抗拒。

現實的情況是,「古偶」已經囊括了一切古裝劇。不論是武俠還是仙俠,相似的場景和劇情走向會磨平故事裏復雜立體的角色,所謂「俠客精神」淪為呼喊的庸碌口號,流於表面,即便原著存在具有一定高度的反叛、探索精神,也在制作過程裏被壓縮,最終仍然浮皮潦草,無法讓人記住。

然而,若是提及如何改變這樣的現狀,這個問題則顯得過於復雜了些。雖然這兩年,不少被資本市場寄予厚望的「古偶」並沒有拿到足夠亮眼的成績,觀眾們也多少產生了些抗拒的聲音,但趨於保守的整體產業形勢短時間內不可能完全轉變方向,放棄已被驗證過的收益方式。

而那些俠客、求道者的故事,顯然只能繼續存在於人們的回憶裏,或是文字間了。

又或者說,對於「仙俠」這一品類的追求,未來的人們還會如此看重那些「是非」與「道義」嗎?若是以更現實的方式思考,這個問題的答案好像也很難讓人樂觀。