摘要: 從復旦大學附屬中山醫院到陸家嘴金融中心,距離9公裏,開車35分鐘。但對癌癥晚期患者柱子哥來說,這條路可能永遠走不通了。

她並非不能走,只是換了一條。

在上海靜安區一個創業園的辦公樓裏,我見到柱子哥,她留著一頭清爽的短發,化了淡妝,穿一身藏藍色海軍風套裝,職業中帶著點俏皮。

除了瘦,看起來和普通女孩無異。

2018年10月,柱子哥28歲,被診斷出患有濾泡型淋巴瘤,確診時已骨髓侵犯累及臟器,同時還伴有自身免疫性疾病——系統性紅斑狼瘡。

這種情形非常罕見,以目前的醫療水平,尚不能終身治愈。

患病前,柱子哥在陸家嘴的金融公司上班,有著光鮮的擡頭,可觀的收入。

「我上星期離職,現在已經不是‘陸家嘴金融女’啦!」

(盡管經歷病痛,談及一些開心事,柱子哥仍然笑容燦爛。)

患病後,柱子哥重新開始寫公眾號,第一篇文章便是長達萬字的【魔都硬核知識型美少女抗癌自救指南】。

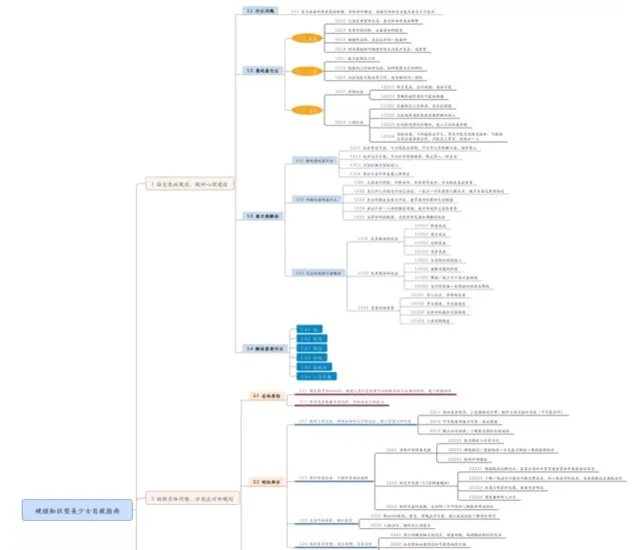

她把自己從發現病情到住院、治療的每一個細節、每一段心路歷程,事無巨細地寫出來,又以嚴謹、細致的條理,將指南拆分為「接受疾病的心理建設」、「拆解具體問題並應對」、「中長期永續策略」、「獨自面對的部份」4個大類,每個大類下再逐層拆分,列出96個應對細項,制作成腦圖。

此後,隨著治療的進度,她又寫了60多篇抗癌攻略、心得、故事,累計超過50萬字,閱讀量超過千萬。

(柱子哥制作的抗癌指南思維導圖。)

但從2020年12月31日後,柱子哥沒有再更新。

「現在每天開啟公眾號,總是有人問我:怎麽沒更新了?是不是還活著?」

在新工作室裏,柱子哥在一堆攝影機、燈光、幕布、數據線中間穿梭忙碌。現在的她成為了一名房產財經博主,有了新的名字「妮妮安家記」,講解上海房市,由她自編、自導、自演。她還在新公司帶領著一個事業部。

(柱子哥在工作室為拍攝做準備。)

在工作室角落一面看得見風景的落地窗前,她將小小的身體縮排大沙發裏,聊著自己的近況, 「這兩年時間過得特別快,但如果可以的話,我更想回到生病以前的人生。」

柱子哥在東北長大,上小學那年,她所在的五線小城遭遇國企倒閉潮。「當時父母三十出頭就雙雙下崗,家裏突然失去經濟來源。」

她幫家裏養兔子補貼家用,「每天早上五點鐘起來餵兔子,然後走幾公裏路的雪地,深一腳淺一腳地去上學。」

少年時期,媽媽和爸爸相繼得了癌癥,她陪父母熬過漫長的治療期。

她比同齡人更早樹立了要去大城市打拼、出人頭地的誌願。

考上理想的大學是第一步;畢業後,她突破重圍,成為一名陸家嘴金融白領。

(確診癌癥的前一個周末,柱子哥的自拍。)

曾經,她認為,能從事一份具有挑戰性的工作,又能以此養活自己和家人,便是作為「寒門貴子」最大的價值和成功。

剛過上自己想要的生活,癌癥就來敲了門。工作被打斷,長達兩年的治療,痛苦程度常人難以想象。

確診後的頭半年,柱子哥接受了六次R-CHOP聯合化療。「大劑量的化療,經常是一邊吐,一邊出一身虛汗。」

第一次化療結束,不到兩個月就復發了。「全身上下幾十處腫瘤,以每個月一厘米的速度長大,感覺瘦弱的身體都被填滿了。」

(柱子哥左側頸部兩處治療刀疤。)

醫生調整了治療方案,2019年5月,開始使用靶向藥物利妥昔單抗維持治療,又持續了半年。

2020年3月,在經過大劑量環鱗醯胺化療後,柱子哥進行了幹細胞采集和凍存,為以後可能接受的自體造血幹細胞移植治療做準備。

此後的2020年4月-9月,她又接受了6次BR化療,結療評估為「完全緩解」。

至此,柱子哥又給自己爭取到了半年時間。

「這兩年裏,我有大半的時間都在發燒。無數個瞬間,我都覺得自己扛不下去了。但我跟自己說,起碼我的人生不會有更壞的時候了吧……」

(治療期間,每晚飽受蚊蟲叮咬之苦。)

(柱子哥在武漢同濟醫院血液科采集T細胞,由於兩年多化療損傷血管,用了1個小時才紮進血管。)

「那現在有更壞的時候嗎?」我問。

「這個病是治不好的,它會在我往後的人生中一次次復發。」柱子哥苦笑說。

伴隨著每一次治療、復發、治療,柱子哥的頭發長了又掉,掉了又長。身邊的人甚至能從頭發長短,來辨別她病情的進展。

「現在只要一感覺到身體不舒服,或開始發燒,我就意識到又要開始了。」

她不知道再次復發的時候,自己是否還能扛得過去。

這種極端不確定性,打亂了她原有的命運軌跡,讓許多期待中的事,變得遙不可及。

「我現在不可能考慮生育,不可能再去換一個城市生活,也不可能重返陸家嘴。」

(柱子哥在工作室的窗前佇立。)

「有個師傅跟我說,我的人生就是一一次次渡劫。有時像竹子一樣,要一個竹節一個竹節地不斷往上爬;有時又像土撥鼠,永遠在一個又臟、又累、又狼狽的環境裏,不斷地撲騰著嘗試爬出去。」

在她看來,自己的堅強和樂觀是別人提煉出來的,「我從來沒有回避自己生活中的痛苦。人生的苦難是深不見底的,你以為這件事變好了,總會有另外一件更糟的事情出現。」

「自己嘗過的苦,我不願眼看到周圍的人也去經歷」,在父母和自己相繼經歷過癌癥的痛苦後,柱子哥對這個群體有著深深的共情和憐憫。

去年一次化療期間,和她同病房的一對外地老夫妻,阿姨得了骨髓瘤,為了不給孩子添麻煩,叔叔就獨自陪妻子治療。

醫生對他們說的治療方案,老兩口完全沒有概念;治療之外,城市的生活方式也讓老人感到陌生。

有一天,叔叔想給妻子買碗粥,但是他不會打車,也不會點外賣。他們的兒子幫他查了地址,在手機上發了一個地圖路線截圖,但老人看不懂。

「我幫您叫外賣吧」,正在打針的柱子哥幫老人點了份外賣。外賣到了後,老人家跑了一圈沒找到,也不敢問人。柱子哥索性拔下針頭,摁著自己的手臂跑下樓去幫老人取了上來。

回家後,柱子哥發著燒寫了【復旦附屬中山醫院就診全攻略】。

(柱子哥在錄制視訊前給自己補妝。)

(柱子哥在工作室,每天堅持拍穿搭。)

血液科裏以老年病人居多,她也因時常幫老人解讀治療方案,被大家稱為「中老年之友」。

公眾號專欄【共情修行】也是由此而來,在醫院與老人相處的時間久了,對衰老和死亡也有了更多切身體悟。「我想告訴大家,生病中的老人有很多事情是不願意說出口的」,需要子女主動去體察、關懷。

前段時間,柱子哥在公眾號後台看到一條留言,是之前同病房那對老夫妻的兒子寫的:「謝謝你,幫我爸媽點粥。」

「有癌癥患者讀了我的文章,不再覺得天要塌下來;有人聽了我的‘安利’,有了保險意識;有家屬認識我以後,對家裏病人更多了理解……」,她看到自己正在一點點影響別人。

(柱子哥在世界安寧日的劇場演講,為臨終關懷做公益宣導。)

因為文章走紅,各種負面的聲音也隨之而來。「有人罵我‘天天在聚光燈下賣慘,就是為了賺錢’,也有人發私信叫我早點死。」

有時候,她會被這些聲音刺痛。「我又不用這個來掙錢,也不募捐,何必承受這些責罵呢?」

丈夫老唐是她的精神後盾,鼓勵她:「不要因為這種事情而輕易放棄,你要有社會擔當。‘柱子哥’的存在對很多人來說是有意義的,你讓認識你的人看到,原來癌癥病人可以這樣活著。」

治療中的柱子哥還專門上了一個老年護理的大專,接受了兩年上海長護險護工的定向培訓。現在她業余時間還是一名安寧療護的誌工,在公益組織擔任安寧療護培訓講師。

(錄節目時,柱子哥在鏡頭前有職業主持人的從容和淡定,節目頗受好評。)

「我是個非常普通的人,只是在看到這個世界存在‘不對’的事情、而我又有能力去改變的時候,做出了自己的努力。」

她說這可能有點「英雄主義」,但「想到自己每天漂亮地、認真地活著,還可以給一些人帶來活下去的勇氣時,我就跟自己說,我不能死,不能輕易放棄。」

從復旦大學附屬中山醫院到陸家嘴金融中心,距離9公裏,開車30分鐘。但對柱子哥來說,這條路可能永遠走不通了。

學歷和履歷都不錯的她,在階段性治愈後,選擇離開了金融圈。

(柱子哥在錄制節目,她是對工作一絲不茍的人,每條片子都要確保自己滿意才釋出。)

她也曾想過回去。「這個圈子不大,和我匹配的金融機構很少。我不得不在面試的時候,解釋這三年來我的業務量為什麽少,是因為我有兩年半的時間都在請病假。在第一關我就不具備優勢。」

生病以後,她必須面對一種心理落差:從一個逢面試必過的「面霸」,到沒辦法正常找工作的人。

柱子哥很確定,「我現在的工作能力、專業知識都還在」,但被打上癌癥病人的標簽後,很難得到公平對待。

可轉念一想,「大部份的工作崗位都對身體健康有要求,在同等條件下,公司不選擇你,也是一種公平」,她說。

辭職加入創業公司,看似瀟灑,其實也是一種無可奈何。

(柱子哥和攝像在回看剛剛錄制的視訊。)

「現在的我需要一個更強的標簽,去壓倒或者去替換舊的標簽」,柱子哥說,「我不能永遠做‘28歲金融女罹患晚期癌癥學霸式抗癌’」。

而這個「新標簽」,柱子哥還在不斷嘗試。

「現在回想起來,抗癌不過是我人生的一段經歷。我希望自己能夠淡化‘重返職場’的概念和心理暗示。對我來說,抗癌就像是高考復讀,千辛萬苦考上了大學,是順其自然的事情。我不想過多強調自己多麽努力復讀的勵誌故事。為了活下去、過好的人生,這些努力是應該的。」

如果還繼續寫抗癌攻略,柱子哥最想寫的就是【如何度過漫長的病假期】。暫時病愈的她,更希望為癌癥病人探尋出一條能回歸正常生活的路。

(在生病時網友送給柱子哥的玩偶,她擺放在電腦前,當做一種鼓勵。)

「大部份癌癥患者生病以後都是待在家裏。一方面社會上留給他們的機會很少,另一方面由於身體不能勞累,大部份人也不適合日常的工作。年紀大的人就直接提前退休了。」

她認為自己還算是幸運的。即便這個病總是在她毫無防備時讓她措手不及。

「上個月去復查做全身CT,之前做過很多次,但那天空腹等到下午四點才開始,打了顯影液後,我突然在轉動的機器裏面抽搐嘔吐。」醫生立即把她拉出來,讓她的頭扶起來吐不至於被嘔吐物嗆到。

「你還能堅持嗎?」醫生問。

「我還能堅持。」她咬咬牙說。

這樣狼狽和無助的時候,還有很多。一次漫長的檢查,一次大小便失禁,一次錐心刺骨的痛,都可能成為擊垮癌癥病人的最後一根稻草。

(2020年12月,柱子哥在武漢同濟醫院就診,沒有坐的地方,蹲在陽台走廊。)

「生病的時候我經常問自己,如果我治好了,到頭來還是一無所有,還治嗎?」

這是所有癌癥病人,在痛苦治療中,都會問自己的問題。

「其實,很多癌癥病人康復後都有一定的勞動能力。我希望社會能逐步改變觀念,不要完全歧視癌癥病人,給予他們平等的工作機會。只有這樣,我們拼盡全力地活下來,才有意義。」

(柱子哥走出公司大樓,工作會讓她忘記自己是癌癥病人,而把自己當成健康人。)

4月15日,全國腫瘤防治周的第一天,她在自己的微博上寫道:

抗癌不是為了一輩子作為「病人」活著,更不是為了體會「原來活著比死都難」。

而是為了回歸正常工作生活、為了依然可以擁有璀璨人生。

不能因為他生過病,就拒絕了他工作的要求,否認他作為社會人的價值,忽視他為了回歸正常生活付出的艱辛努力。

工作室旁邊的茶水間裏,柱子哥放著一排用紙杯養的百合花的花骨朵。「花在運送的過程中,經常會有一些花骨朵被碰掉了,但其實它們還可以存活,我就把它們養起來。你看,它們都開得好好的。」

(被柱子哥小心呵護的百合花。)

「不能輕易剝奪每一朵花綻放的努力」,她說。