1990年,中央美術學院新入學的研修生蔡錦身穿花襯衫,腳蹬大皮靴,騎著漆得通紅的自由車穿行在校尉胡同和呼家樓之間,她是北京老城區最亮眼的一道風景。腳下的車輪飛馳,當時這位24歲的年輕人不知道的是,她就這樣風風火火闖入了中國當代藝術史。

蔡錦是20世紀90年代不可忽視的當代藝術家之一。與同時期的當代藝術家相比,蔡錦僅僅憑借作品「獨特地」行走在國際藝術舞台,足跡遍布中國香港、英國、澳洲、美國。藝術理論家、批評家劉驍純曾有評價,「她不是生命主題先行再將其個人化,而是從個體生命出發去指向普遍性。」

在藝術界耕耘30年,蔡錦對創作有著近乎質樸的熱愛,忠實地「執行感受」。藝術家之外,她還是教師、母親。身份作為人生經驗的補充,蔡錦的創作正是基於個體對外界的細微感受。但她也曾因身份限制,短暫地遊離在創作之外。

眼下,蔡錦進入了一個新的階段——她從天津美院榮休,陪伴長大的女兒成長為青年藝術家,她也行至人生的第59年。她不是一個在乎「意義」的人,但當過去30年細碎的回憶潮水般湧來又退下,蔡錦想要找到某種「終生性」的東西。「我想要重新回歸到某種創作中,回歸屬於自己的世界。每每想到這,我就有一種摩拳擦掌的興奮感。」她說。

59歲的蔡錦說,她還想再畫10年。過去,她最愛畫美人蕉;現在,她的作品更多著眼於風景。那棵年輕時的紅色植株,生命力依舊旺盛,她正將枝丫伸向高處,探尋天空的邊際。

感受

藝術家對世界有著與生俱來的高敏感度。蔡錦總是用一種好奇的眼光向外窺探,再以內省的視角創作,透過觀測生活,將此時此地、所思所想呈現於作品,打上獨屬自己的個體烙印。「感受」,這也是蔡錦接受采訪時最多提到的一個詞。

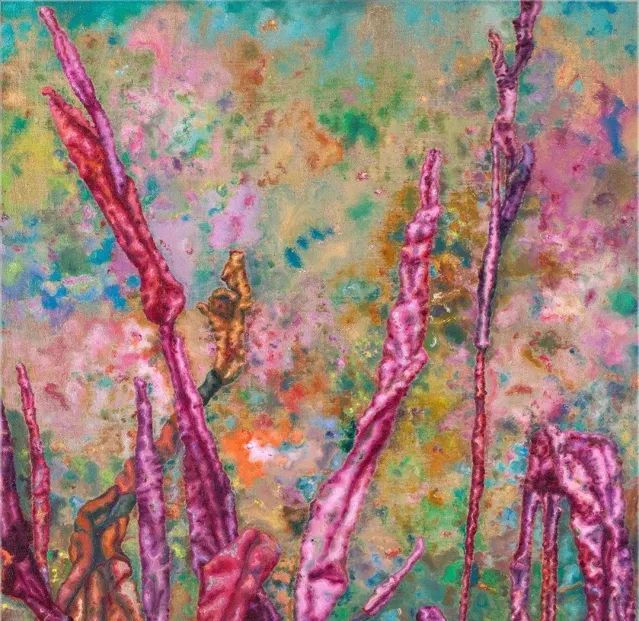

她喜愛自然與花卉,【美人蕉】是其最具代表性的作品系列。1992年至今,蔡錦在畫布及現成品材料上繪制了400多種風格化的蕉葉。

1994【美人蕉48】 200cm×190cm

藝術家、畫家、專業觀眾、非專業觀眾,當不同的人望向【美人蕉】時,他們得到了不同的解讀。生命、活力、健康與頹廢、腐敗、死亡共存。有人看到了血管、肌肉組織,對性與身體的探索,也有人將其理解為某種意識隱喻,將蔡錦的作品放至時代敘事中。

「美人蕉這種原生長於熱帶和副熱帶的植物因其中文名字而被賦予了美麗女性的意涵,蔡錦將它逐漸演變成非常私人化的女性經驗的敘說……把花作為女性的象征,或者艷媚,或者加以性暗示,以諷喻和批判男權社會把女性視為玩物的權力話語,這是西方當代女性藝術家的一大特點。但是,蔡錦的花卻主要關註美人蕉自身的生命過程,如果說有什麽隱喻的話,也不是透過社會性語詞去說明某種批判意義,而是透過刻畫花自己的質地和變異過程。」

——高名潞

然而,時代銘印只是蔡錦的調色盤,而非作品,記憶深處的意象在其創作中逐一轉化為畫布的底色。

【美人蕉】最初靈感來自偶然。「我在合肥家裏荒廢院落中發現了它。冬季的幹枯美人蕉獨特的形態與質感觸動了我。」這是多數藝術家求之不得的靈光時刻,匆匆一瞥,她感受到芭蕉葉片中蘊含的柔軟與生命力,於是拿起筆,把感受復原在畫板之上。「在精神和感官和上蔓延,它從我的畫筆中流出。」蔡錦說。

2004 【美人蕉210】 80cm×80cm

藝術家的價值取向總會鮮明地出現在創作中。蔡錦的作品更多聚焦局部與細節,甚至是筆觸的停頓、彩色的濃淡。對她來說,「感受」本身即是意義。這是一種遊離在專業技巧、市場期待,以及宏大敘事之外,更重要的東西。

「實際上,蔡錦並沒有受到西方超現實主義的直接影響,但她的藝術表達方式卻有些類似超現實主義的「心理自動」的方式。她所畫的內容尚未進入意識層面,便直接由她的潛意識層變成了畫面上的形象。她的作品在視覺上是具象的,在精神上卻是抽象的。由此可以說,「超現實」在蔡錦身上不是什麽主義,也不是什麽方法,而是她秉賦上的一種功能。」

——範狄恩

而蔡錦確實一直在遵循自己的感受。

純粹

35年前,合肥一所中學的美術教師萌生了「我覺得我應該是一名藝術家」的預感,她辭職北上,考入2000進20的中央美術學院第五屆油畫研修班。在那裏,20歲出頭的蔡錦紮進藝術土壤,吸收各個流派、大家的養分。

「很多人很難把我的畫和我本人聯系到一起。」蔡錦最初的作品風格有著極強的表現力。當同班男生面對一幅小型尺寸畫,拿著筆細細描繪,蔡錦會扛著將近2公尺的畫框走進畫室,聽著鄧麗君、齊秦的音樂,用大刮刀創作。她是研修班裏年紀最小的學生,也許是受到青春荷爾蒙的指引,「當時的我充盈著自信,什麽也不怕,每天想的,就是把所學到、所看到的表現在畫裏。」你能在蔡錦的油畫作品中看到達利、盧奧、馬格利特的影子,卻被她消化、磨合成一體。大膽的色彩,誇張的筆觸,超現實的、如夢如幻的,都來自面前一個沈默而瘦小的年輕女畫家。

1993 蔡錦 天津

蔡錦感受著外界的沖擊,將其內化為一種抒情表達,同時尋找自己的風格。直到1992年第一株美人蕉在她的畫板上誕生,艷麗的色彩依然在,但蔡錦的目光已經從大開大合向細枝末節轉變。

感受越是細致,往往能有更多見微知著,抽絲剝繭的理解。題材的不足道,恰恰折射了深刻的人性以及任何生命意義的外延。九十年代中期,蔡錦和她的美人蕉以一種跨越地域與民族的方式進入西方主流語境。

她開始嘗試裝置繪畫,將美人蕉畫在現成品上。在1995年的「女性藝術展」上,蔡錦的裝置作品第一次公開呈現,席夢思床墊、自由車座、皮革軟椅……它們替代畫布成為美人蕉新的載體,也是蔡錦對繪畫空間的延展。外界從這些新材料中看到了美人蕉從繁盛到衰敗的轉變,並引申至畫家個人經歷以及對女性主義的思索。

1997 【美人蕉134135】,絲綢被面 320cmx280cm

蔡錦予以否認。時隔近30年,她在翻閱畫冊時依然能清晰記得與自己每一種材料相遇時的感受,但她的選擇並非特定出於特定的表達考量,只是憑著感受,本能做出選擇。「每一步似乎到來的都剛剛好。這並不是所謂巧合,而是我的認知和實踐在這時候匹配了起來。」蔡錦並不認為這是了不起的事,她的創作只是「像繡花一樣」簡單純粹。

階段

創作的感受之外,蔡錦也在好好感受成為母親這件事。

1997年,蔡錦赴美,放慢了在國際展覽中亮相的節奏,並在2000年生下女兒後進入一段「銷聲匿跡期」。對當時最先鋒的、最敏銳的藝術家蔡錦而言,創作排第二,第一重要的事情是成為母親。她並不諱言10年旅美生涯帶來的「缺席感」。「我是屬於一直在自己畫自己的東西、需要時間的人,我也不太關心環境、或者身邊其他人在做什麽,對我來說,也沒有特別大的影響。」

1998「半邊天」波昂婦女博物館

相反的,她將女兒視作全部,樂此不疲。「剛有女兒那段時間,我對當時和以後還要做什麽、還能做什麽,沒有任何感知和想法,整個人完全在她身上。」在蔡錦的畫冊【蔡錦】裏,藝術屆泰鬥名家為她寫小傳、題序題跋,後一頁則滿是女兒的塗鴉和母女二人合照。

「女兒改變了我對生活和創作的感受。」蔡錦說。從懷抱嬰兒長成幼童,女兒3、4歲時,蔡錦帶著她去各個國家辦展、接受采訪。在那一時期的照片裏,蔡錦、作品、女兒總是一同出現,「我在哪裏她就在哪裏」。

孩子成長是不斷和母體分離的過程,卻會隨著生命經歷的增加,親子間再次收獲類似共生的體驗。蔡錦的女兒也是一名藝術家,母女異常珍惜相互註視、惺惺相惜的時刻。

「易易喜歡看我的畫,真誠地評價。她在去美國之前跟我說,‘媽媽你現在可以好好畫畫找回因為我失去的那些年了’。我好像也有一些這種感覺,進入一個新的狀態,重新回歸到某種創作中。」蔡錦說,「我想更專註於自身,有意識地隔開外界一些聲音。再畫10年也不是問題。」

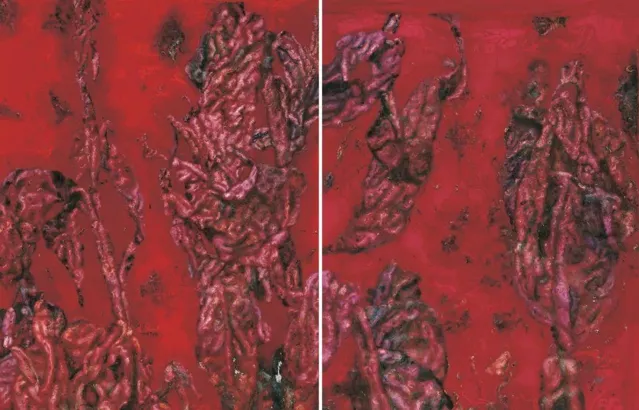

敏銳地感受到人生下一階段的預示,蔡錦將其反映在創作中。經歷天津美術學院任教、榮休,近幾年的她逐漸將「美人蕉」從創作中抽離。在2017年藝·凱旋畫廊蔡錦個展「花仙集」的現場,她帶來了自己的第一件影像裝置作品,在全黑的展廳內,屬於蔡錦的標誌性的「美人蕉」綻開後緩緩消失。

2013【風景37abc】 300cmx450cm

取而代之的,是蔡錦近期【風景】【花卉】系列油畫。她的作品風格瀕於抽象,對自然界的具象描繪逐步淡出畫面,轉而使用抒情抽象表現手法進行感官創作,延續其早期作品的情感內核。蔡錦說,這或許才是這些年來創作這些「美人蕉」作品的終極目的——畫面從畫面中離開,開啟另外一個未來,在流動的變化中尋找最真實的感受。

我們在個展「錦室印象」中遇見蔡錦。上海老洋房的一隅,她的作品與周圍陳設、裝潢、氛圍巧妙地融為整體。蔡錦說話的聲音輕柔,對面提問,她總會不知不覺將回答延伸出去,然後停下問「是不是說得不夠好」。

2024 蔡錦:錦室意象 DGart

訪談中,那個30年前中央美院風風火火的學生形象,總是和眼前的中年蔡錦相重合。她留著和30年前一樣的黑色長發,齊劉海,尋找30年前曾打動她的片段。經驗之外,年歲留給蔡錦的或許也只是感受本身。

當我們回溯藝術家30年的創作與生活,就像看到一棵紅色植株的生命歷程,自然生長,活力旺盛。蔡錦的名字有著「花樣多而美好」的意思,她讓人想到一句歌詞:「你說人生艷麗我沒有異議」,雨水、陽光、風暴,承受春來冬去,感受一切所能感受的。現在的她,正將枝丫伸向高處,探尋藍天的邊際。

以下是富比士中國與蔡錦的對話內容節選:

富比士中國:請您談談從鐵道部第四工程局學校,到中央美院第五屆油畫研修班,再到天津美院的經歷。

蔡錦:

1986年我畢業於安徽師範大學,之後選擇就近工作。美術老師的工作雖說專業對口,但我還是對成為藝術家抱有想象。所以在安徽省鐵道部第四工程局學校教書的三年中,我並沒有放棄創作。

當時,中央美院為已經經過本科專業教育的中青年畫家和教師進行高層次的藝術再教育而設立了研修班。兩千人的激烈競爭,最後只錄取了二十人。能夠再次回到校園,來到全國藝術的最高學府進修,我深感榮幸。在中央美院的兩年研修時光裏,我感受到了藝術的無窮魅力與深厚底蘊,老師們都是中國最好的藝術家,求知若渴。

畢業之際,我有幸舉辦了個展。在聞立鵬和潘世勛先生的引薦下,我被天津美術學院接納,成為其教師隊伍中的一員,並在天津美術學院繼續教學與創作的雙重探索。

富比士中國: 相較同代藝術家,您不算是最早一波闖入國外市場的藝術家,但也和其中大多數人一樣,在新世紀後又陸續回國。在這期間您是如何進行創作,並與國外市場保持交往的?為何選擇歸國發展?

蔡錦:

我當時出國和回國的原因其實和同期藝術家有所不同。1994至1996年間,我的作品雖然已經走出國門,但均屬短期交流性質,即展即返。直至1997年,這年在美國很多個城市我都有作品展出,大概舉辦的五項展覽及一項活動,所以逗留時間顯著延長。加之生活重心的轉移,所以決定暫時留在紐約,又因為天津美院職位的原因,直到我的女兒徐絲易長大一點就回國了。

即便身處紐約,我的藝術創作未受地域轉換和市場發展的影響,無論身處何地,我都想要隨時捕捉靈感。所以盡管地理位置變更,我的藝術實踐與生活節奏在本質上保持了連續性。

富比士中國: 您的作品中常常從一個細節出發,任其自然延展,這種「始於微」的創作理念是如何形成的?

蔡錦:

這種創作理念產生於在央美學習的過程中,傳統素描教學中,學生往往傾向於迅速勾勒整體輪廓與大體關系,這種習慣性做法雖能高效構建畫面框架,卻容易忽視物件的微妙細節,導致作品趨於雷同,缺乏個性與深度。我在央美接受到的素描教學,挑戰了這一常規路徑,鼓勵我們要去摒棄既有技法依賴,回歸視覺本真,以一種近乎初學者的視角重新審視物件,透過剝離熟練技法帶來的自動化反應,促使我們以更加開放和敏銳的目光捕捉物件的獨特之處。後來這樣的習慣竟然跟了我很多年。

富比士中國: 您怎樣看待年齡和性別?您好像根本不在乎這兩件事,這對您的創作有何影響?

蔡錦:

是的,我不否認作為女性藝術家的身份,但我從來沒有對性別進行口號似的追捧。在我的創作邏輯中,我從細微處觀察起、落腳到日常中,只不過我恰好是一位女性而已,那我記錄的也不過恰好是一位女性的自身而已。

我是1965年生人,今年59,快要60歲,但我覺得目前的狀態還特別好。一方面因為經常有展覽、采訪活動,不停接受新鮮事物,更因為我本身感覺到還有更多的創作需要我去做,我會做得更好。美人蕉是我創作的一個分水嶺,風景和花卉是目前階段的新開始,我想要重新回歸到某種創作中,回歸屬於自己的世界,有一種摩拳擦掌的興奮感。

富比士中國獨家稿件,未經授權,請勿轉載