本文轉自【央視網】;

有這樣一位醫者,歷經艱辛找到攻克急性早幼顆粒球白血病的治療方法。為讓患者都吃得起這種藥,主動放棄了專利申請,被患者譽為「藥神」。

他悉心為國育才,數十年傳道授業、擎燈引航、言傳身教,造就了一批醫學研究學的俊才;他作為內科血液學專家,是中國血栓與止血專業的開創者之一,被譽為「癌癥誘導分化之父」。

他就是中國工程院院士、上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院終身教授、「共和國勛章」稱號獲得者王振義。

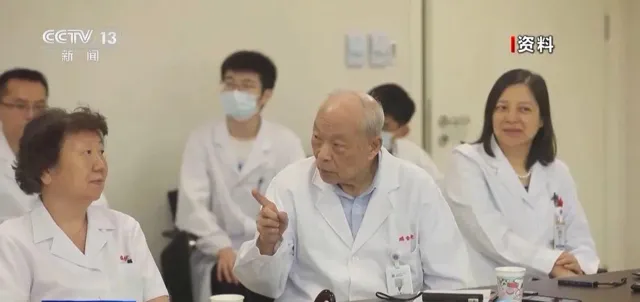

再過兩個多月,王振義院士將迎來100歲的生日,記者來到王院士家中,他精神矍鑠,依然以極大的熱情關註著醫學的進步。

「共和國勛章」獲得者 王振義:

不鉆研,不學習,就不知道新的東西。陳竺、陳賽娟,他們得到的轉化醫學的國家科學技術進步獎,這就是一個進步。

1924年11月30日王振義出生於上海,從震旦大學醫學院拿到醫學博士學位後便被分派到廣慈醫院工作,也就是現在的上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院。從那時起,他便與血液疾病打上了交道。

01

全反式維甲酸治愈

急性早幼顆粒球白血病

1986年,上海兒童醫院血液科收治了一名五歲的急性早幼顆粒球白血病病人,高燒不退,口鼻出血,生命危在旦夕。王振義提議實施他們團隊歷經8年探索、經歷無數遍失敗的嘗試後才找到的全反式維甲酸治療。小女孩只吃了一個星期左右的全反式維甲酸,病情就出現了轉機,最終達到完全緩解。

中國科學院院士、上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院終身教授 陳竺:

王振義老師,他還是很有遠見的,因為當年他就去找藥廠,他不是坐在醫院裏等,去找這個藥廠的這些工程師,這些藥物的專家。

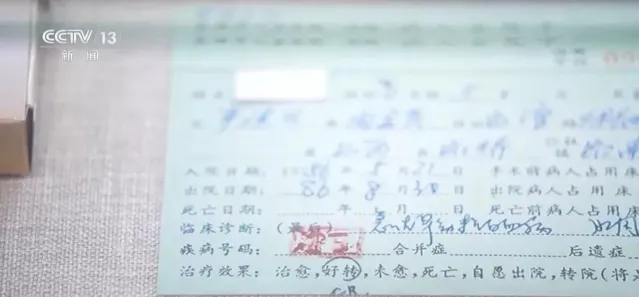

在瑞金醫院的院史館,我們找到了這位001號患者的出院卡。從這張卡片開始,那一年王振義和醫療團隊一共收治了24例病人,其中23例得到了完全的緩解,剩下的一例加上化療也得到了完全緩解。

「共和國勛章」獲得者 王振義:

所以當我第一年治療23個病人完全好了,我開心得不得了,因為醫生不斷地探索、不斷地鉆研,科學進步就是這樣進步的。

這次治療是世界公認的誘導分化理論讓癌細胞「改邪歸正」的第一個成功案例。王振義也因此被譽為「癌癥誘導分化之父」。

02

彼之砒霜 吾之蜜糖

大膽創新實踐造就「上海方案」

然而,醫學的道路並非坦途。治療好轉的病人當中,有一些病人出現了復發。王振義和學生陳竺、陳賽娟等又一起創造性地提出「全反式維甲酸聯合三氧化二砷」治療方案,使用的砷劑就是我們俗稱的「砒霜」。

中國科學院院士、上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院終身教授 陳竺:

開始有人說我們給病人下毒,那時候我們是有很大的壓力的。大概第四個復發患者完全緩解以後,我們看到的療效,就那麽一瞬間,大家開心了一下。

這是年輕的王振義、陳竺和陳賽娟三人的合影,每個人的臉上都洋溢著幸福的微笑,也正是治療取得突破的時候,作為醫生發自內心的笑容。「全反式維甲酸聯合三氧化二砷的協同治療方案」,也被稱為「上海方案」,被國際權威指南指定作為一線經典治療方案,讓急性早幼粒白血病成為第一個被攻克的白血病。

03

大洋彼岸的來信

我想感謝你千百次

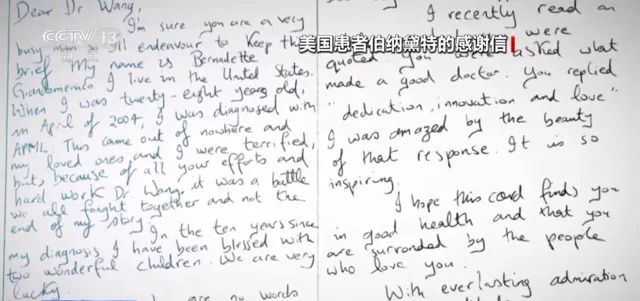

2015年,王振義收到一封從美國輾轉寄來的信。

美國患者 伯納黛特:

由於您的努力和付出,我的生命得以延續。而且我現在還有了兩個孩子,特地寫信感謝您的付出和貢獻,我想即使對您說一百萬次的感謝也仍然不足以表達我的謝意。

如今,像這位母親一樣的全球千千萬萬急性早幼粒白血病患者,因為王振義帶領團隊探索出的「上海方案」重獲新生。

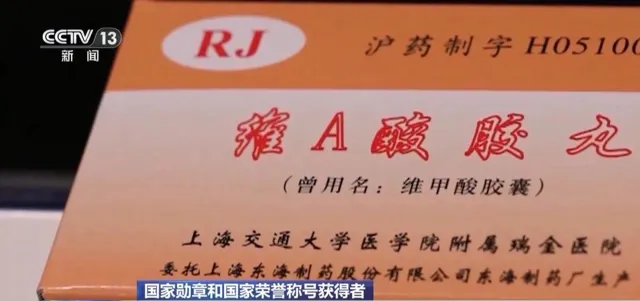

這種白血病治療機制無疑是首創性的,如果申請專利,利益不可估量。然而王振義卻毫不猶豫選擇了放棄專利,將它貢獻給全人類。

當「全反式維甲酸」正式被批次生產投入市場以後,十粒一盒的價格低至11元左右,直到如今也維持在300元左右,且已納入醫保。

「共和國勛章」獲得者 王振義:

你首先要解決病人的問題。可以賺到錢,或者我的名譽可以提高,不會想這個問題。我只想病人能好。

王振義生活節儉,這些年,他將獲得的超千萬元獎金幾乎全部捐出。

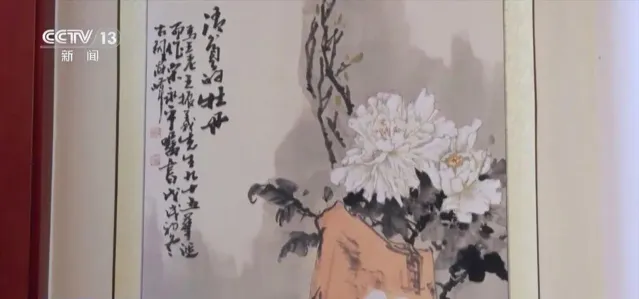

就連現在居住的瑞金醫院提供的公寓,他也和醫院特別簽訂了合約,自己的子女不能繼承。在家裏的客廳掛有一幅他最喜歡的畫作【清貧的牡丹】。

「共和國勛章」獲得者 王振義:

這幅畫更能反映我的來源,石頭裏面怎麽會生出牡丹?這就是反映在艱苦的條件下做出工作,但是為什麽清貧,大家共同努力出來的,因此有了名氣你就驕傲了?我不是的,我沒有以為我做了很大的事情,我做了醫生該做的事情。

04

「一門四院士」傳佳話

在上海交大醫學院一進門,就能看到一塊石刻上書寫著「報效祖國 服務人民」,這八個大字是由王振義院士親筆書寫,也是他從醫執教75年的真實寫照。

上海交通大學醫學院學生 程宇萌:

能夠有這樣一份寄語,能夠寄托著我在這個醫學道路上繼續不斷前行,報效祖國。這也是我們所有醫學生的一個使命。

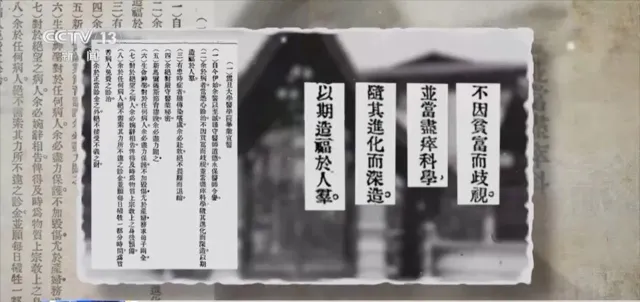

在王振義老先生家裏,他還特別提到半個多世紀前他從震旦大學醫學院畢業時的誓詞。

「共和國勛章」獲得者 王振義:

「余於病者當悉心診治。不因貧富而歧視,並當盡瘁科學,隨其前進演化而深造,以期造福於人類。」這個話到現在還是正確的。我們學習一定要努力鉆研下去。我們現在就是按照這個在做,到現在為止沒有停止過。

一花不足春,接力春常在。從醫執教75年間,王振義共帶教33名碩士、22名博士。當年那間不足五平方米的實驗室,走出了陳竺、陳賽娟、陳國強三名院士,留下了「一門四院士」的佳話。

面對人們的贊許,桃李滿天下的王振義院士說:「不是我培養了他們,是時代、國家給了他們機會,也是他們個人的努力成就了他們自己。我很幸運,能與他們共同攀登。」

(總台央視記者 楊陽 鄭怡哲 劉剛 孔冰冰 吳凱俊)

來源| 央視網綜合央視新聞