2024版新教材語文一年級上冊中,開篇第一部份【我上學了】有較大程度的增添。

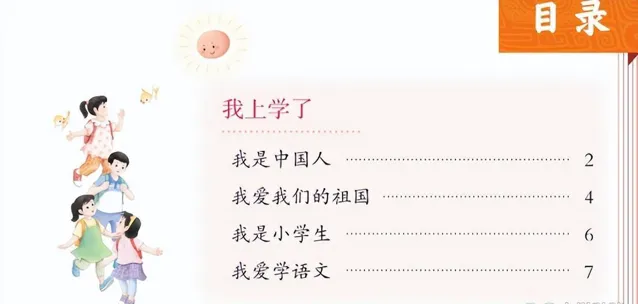

看看2023年的版本,共有三個主題,分別是:

2023年版目錄

我是中國人

我是小學生

我愛學語文

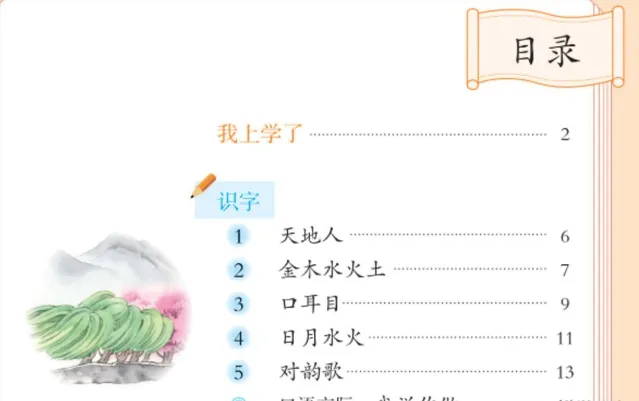

而2024年版本,則形成了四個主題,分別是:

2024版目錄

我是中國人

我愛我們的祖國

我是小學生

我愛學語文

兩相比較,可以看出,新版本多了一個 「我愛我們的祖國」 主題。

在這個新增的版塊裏,教材用兩個版面配合新增加了的四句話,來凸顯「我愛我們的祖國」的主題。

四句話是:

我愛五星紅旗。

我愛北京天安門。

我愛長江,我愛黃河。

我愛中華人民共和國。

在原教材裏,對三個主題,其實有著它的很有深意的考量。

我們在人民教育出版社出版的【義務教育教科書教師教學用書:語文一年級上】中,可以從「單元說明」裏,看到原版教材編寫時對設立三個主題的背後用意:

——兒童離開家庭,離開幼稚園,進入學校學習,角色發生了轉換,對自我需要有一個新的認識,同時也面臨對新環境的心理適應。編排入學教育這部份內容就是為了幫助學生盡快完成角色轉換,適應新的學習環境。

入學教育以兒童的口吻「我上學了」引領兒童走進學校生活,凸顯了兒童的主體地位。內容分「我是中國人」「我是小學生」「我愛學語文」3部份。

3部份有著較強的邏輯關系:從「我是中國人」身份的認同,到「我是小學生」角色的轉換,再到「我愛學語文」學科的定位,將情感熏陶、習慣養成與語言學習進行了有機整合。

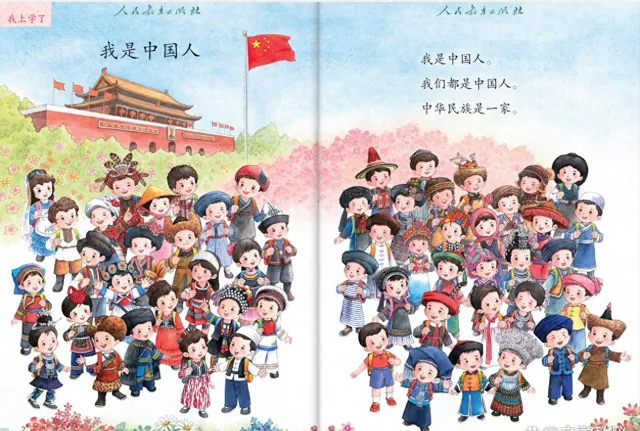

第一部份以「我是中國人」為主題,滲透社會主義核心價值觀教育。教材以蝴蝶頁開篇,整幅畫面以雄偉的天安門城樓、鮮艷的五星紅旗為背景,展現了各民族小朋友,穿著各具特色的民族服裝,歡快地團聚在一起的情景。

第二部份以「我是小學生」為主題,開啟小學生學習生活的快樂旅程。透過聽讀兒歌【上學歌】,體驗「我」背著書包去上學的喜悅與自豪,同時又讓兒童有一個鮮明的角色轉換意識,知道從今天起,將要從家庭生活或幼稚園生活走向更有規律、有計劃的小學學習生活了,明白做一名小學生的基本要求。

第三部份以「我愛學語文」為主題,以圖文結合的方式,呈現了一些基本的語文學習活動:讀書、寫字、講故事、聽故事,激發兒童學語文的興趣。讓他們知道讀書、寫字是語文學習的基本內容,初步了解讀書、寫字的正確姿勢和執筆方法;以聽、講兒童喜愛的經典故事為切入口,透過觀察插圖,感受講故事的樂趣,激發學習語文的熱情。——

2024版教材裏新增加的環節「我愛我們的祖國」,實際上在原版的「我是中國人」的身份定位的基礎上,加入了「情感歸屬」。

顯然,新教材的邏輯是,任何一個人,在明確身份定位的前提下,必須賦予這份身份以直接的、不諱的、強力的情感的認同,而且是無條件的,沒有理由的。

這就是目前新增加的環節裏包孕著的情感價值:

我愛五星紅旗。

我愛北京天安門。

我愛長江,我愛黃河。

我愛中華人民共和國。

而值得註意的是,在之前的版本裏,這份情感價值是隱藏著的,雖然課本裏沒有直接地表露出來,但在人教版的教學用書裏,將這份情感以顯化的方式展示給老師,其意圖是明顯且明確的,就是透過老師的講授,把這份情感價值,傳輸給孩子們。

我們在人教版一年級上冊的教師用書中,可以看到,書中列出了一首兒歌:

我愛鮮花,

我愛白鴿,

我愛萬裏長城,

我愛長江黃河,

我是中國人,

我愛我的祖國。

我們可以作出直接的判斷,這首兒歌裏的內容,從原來的由老師補充講授的地位,在新教材裏,外化成課本裏的內容,直接由學生去面對與領會。

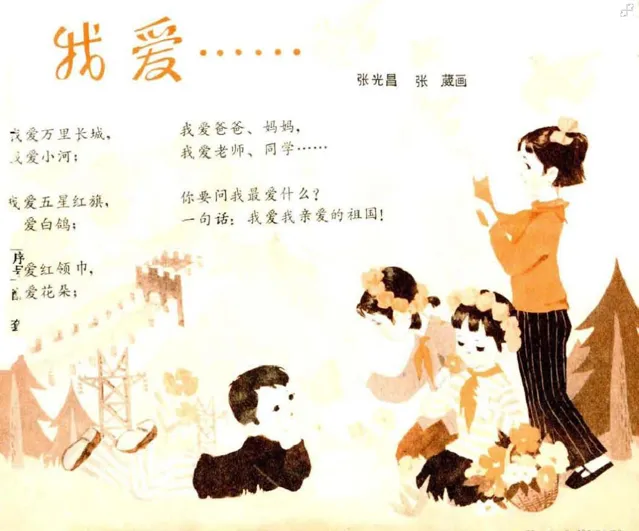

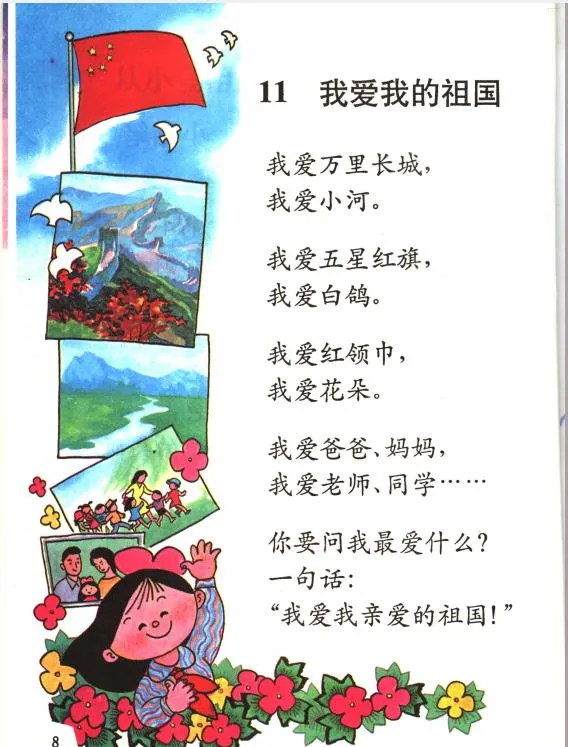

再仔細地註意一下,我們會發現,這首「我愛鮮花」起首的兒歌,其實曾經出現在之前的人教版的教材裏。

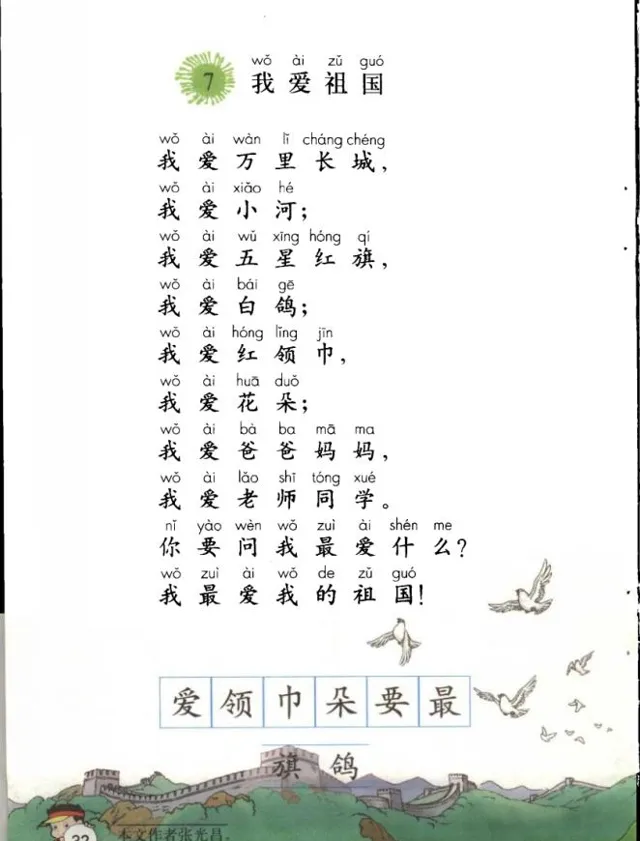

我們可以2001年開始啟用的【九年義務教育六年制小學教科書:語文第2冊】中看到這首兒歌的主體框架:

我愛祖國

我愛萬裏長城,

我愛小河;

我愛五星紅旗,

我愛白鴿;

我愛紅領巾,

我愛花朵;

我愛爸爸媽媽,

我愛老師同學。

你要問我最愛什麽,

我最愛我的祖國!

2023年版教師教學用書裏的「我愛鮮花」開首兒歌,可以看出,就是脫胎於這首詩歌,只不過對意象作了重新的歸類與合並。

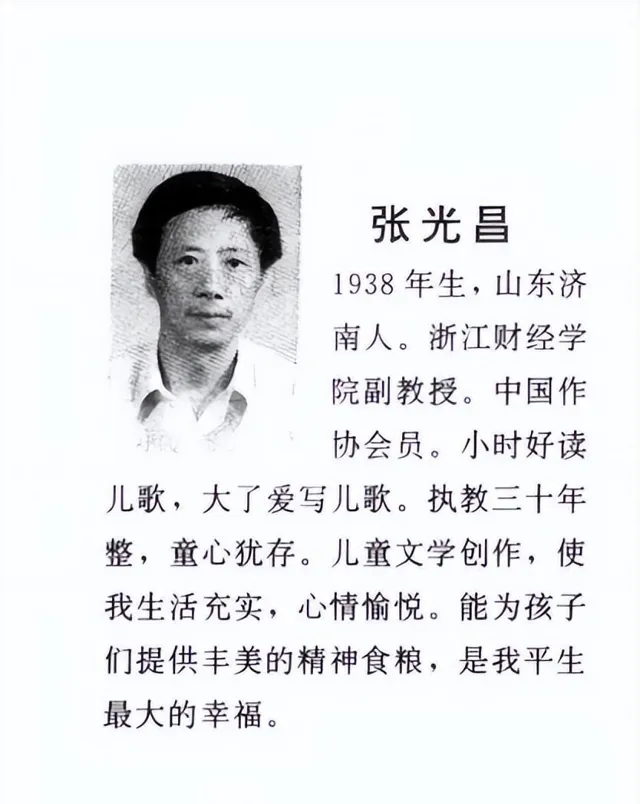

「我愛祖國」這首兒歌的作者,我們可以從2001版教材的註腳中看到是:張光昌。

這首兒歌最早刊發在【中國兒童】雜誌1981年第1期。

青島市教育局編的【小學語文閱讀文選 (一年級上學期用)】( 1983年版)曾經收錄其中:

北京景山學校編著的【語文一年級上】(2007年版)也曾經收錄這篇詩歌。

這首詩歌的作者張光昌的簡歷我們拷一個紙質書中的資料,下面資料來源於貴州省寫作學會編的【中國當代寫作理論家】(貴州人民出版社):

——張光昌,筆名小光,男,漢族,山東濟南人。生於1938年9月。中國作家協會浙江分會會員;現任浙江省作協兒童文學創作委員會副主任,副教授。1956年,他畢業於濟南山東實驗中學,並考入上海華東師範大學中文系。1960年畢業留校,從事寫作教學;1974年調杭州大學中文系,擔任寫作和兒童文學課教學;1987年調浙江財經學院,擔任寫作和財經套用寫作課教學。1983年以來,他還應聘擔任浙江省廣播電視大學寫作課廣播輔導教學工作。……

在教學的同時,他還嘗試過多種體裁的寫作,如詩歌、散文、劇本、雜文、文藝評論等。他特別致力於兒童文學的創作和研究。他參加由北京師範大學等五所高校合編的【兒童文學概論】(四川少兒出版社)的編寫,自編【兒童文學作品選讀】(上海社會科學出版社),兩書均由著名兒童文學理論家、作家陳伯吹作序。他先後出版了【兒歌集】(山東明天出版社)和【幼兒故事集】(江西少兒出版社)。他的兒童文學創作【看看哪個好】獲1980年全國第二次少兒文藝創作三等獎;【逞能的小雞】獲湖南省1982年「小蜜蜂」童話二等獎;【我們要幫他】、【美美】、【作客】分別獲浙江省1982、1984、1986年兒童文學優秀作品獎。……——

張光昌於1992年去世。

雖然人已逝,但他留下的詩歌,卻以變形的方式,依然出現在今天的教材中。

其實,今年教材裏在「我上學了」環節裏對愛國主義大張旗鼓的增飾與豐潤,可以說在教科書的編寫歷史上,是相當突出的,也是對之前的削弱教材思想性的不良思潮的一次強有力的反撥。

從某種意義上講,教育界的一些觀點認為,教材應回避直露的強烈的教化功能。

我們可以在王超著的【新中國70年語文課程話語流變研究(1949-2019)】(湖南師範大學出版社,2022年4月版)看到這一流行性思潮的代表性話語方式:

——在20世紀末以前的語文教科書中,政治以口號的宣講方式占據著兒童的課堂生活和學校生活,即便90年代的課文對國旗的敘說開始帶有日常化的口吻,但仍顯僵硬的政治姿態。從21世紀開始,語文教科書課文中表現愛國義、革命主題的宏大敘事已明顯減少,展現人性人情、表現愛的微小敘事逐漸增多起來,「祖國」已包括萬裏長城、小河、五星紅旗、白鴿、紅領巾、花朵、爸爸媽媽和老師同學,我「愛」的正是祖國中的這一切,既有遠離我的陌生的人與事物,也有我身邊熟悉的人與事物,而不再僅僅局限於只是陌生而遙遠的抽象的人與事物。課文內容開始註重講人性,講人與人之間的和諧共處,講友情,講親情,講愛情,講小事和平凡的事情。——

很難說「我是中國人」是這位作者說的「只是陌生而遙遠的抽象的人與事物」,是「表現愛國主義、革命主題的宏大敘事」,恰恰相反,這是作為一個中國人的基本人生準則、做人的基本信條、開啟人生之路的公理遵循,它不是宏大敘事,更不遙遠也不抽象,而有著實實在在的指向與內質。

這些內容不應該從我們的教科書中結束,2024版語文教材的第一單元裏,開宗明義地講述這些做人的基本要旨,做的好,做的對,做的及時,也得到了社會的良好反響。

【焦點訪談】2024年9月7日專題介紹了新教材的編撰起因及具體路徑,其中在提到教材為什麽要作出重大修訂的原因,其中第三條,就是強調了是因應社會上的強烈訴求。

可以看出,增強教材的愛國主義、時代主題的宏大敘事,不僅是中國現代化發展的需求,也是社會民眾的強烈要求。

【幼兒聽讀遊戲識字 第3冊】中的頁面

應該說,教材的修訂用自己的紮實的作為,作出了匹配時代、因應民眾、鑄魂固本的最正確選擇。