作者|冷研作者團隊-黎子堂、壓制用龍蛙

字數:6655,閱讀時間:約17分鐘

編者按:放眼整個古典軍事史,阿裏烏斯河戰役恐怕只能用默默無聞來形容了。甚至於,堪稱希臘化軍事史泰鬥的巴爾克瓦在對塞琉古軍隊重要的研究著作【塞琉古軍隊:戰役中的組織與戰術】 中,也僅僅只提及此役部份細節,而沒有深入分析。此外諸如葛人杰 、泰勒 、格拉漢姆 等學者對此戰的描述也相對簡略。至於國內,上至學界下至民間,有關此役的敘述也頗為簡陋。偶有專論此役的文章 ,也是充斥著虛構與臆想,為了推崇什麽中亞史觀罷了。然而,此役畢竟是希臘巴克泰瑞亞王國軍事史上唯一一場有著詳細記載的戰役,所以,我們嘗試收集了所能收集到的材料,從背景、兵力、過程、結果影響等幾個角度入手,嘗試分析還原這場,近乎決定公元前三世紀中亞局勢的精彩戰役。

戰役背景

首先,我們有必要介紹一下阿裏烏斯河戰役的背景。

一般認為此役發生於公元前209年/208年左右,此前,安提阿克三世(Antiochus III)已經先後平定了米底總督莫隆(Molon)及其兄弟波西斯總督亞歷山大(Alexander)的叛亂,還有阿凱耶斯在小亞細亞的叛亂,並征服了阿特羅帕尼斯與亞美尼亞。

在阿裏烏斯河戰役爆發前不久,更是大破帕提亞,迫使帕提亞王阿薩息斯(Arsaces II)二世投降臣服。因此,此時的安提阿克三世稱得上攻無不克戰無不勝,是整個中亞、西亞地區當之無愧的大帝。(這方面的故事,會另撰一文詳細介紹,此不贅述)

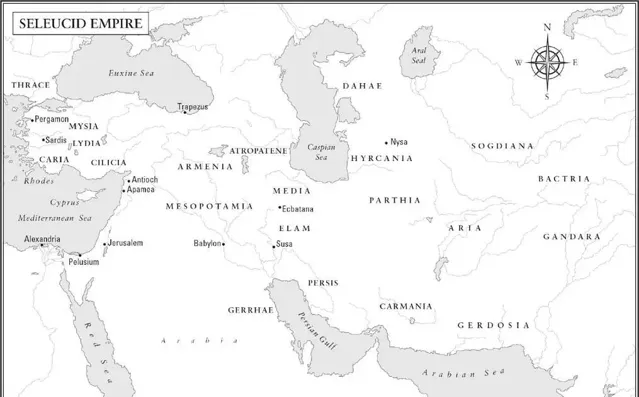

▲地圖示意

▲地圖示意

與兵鋒正盛的塞琉古帝國形成對比的巴克泰瑞亞方面,則正處於歐西德莫斯王朝時期。這就涉及到希臘巴克泰瑞亞王國的第一次王朝內戰問題。

關於此次內戰雙方,主要是索格迪亞納(粟特)總督的歐西德莫斯(Euthydemos)與占據巴克泰瑞亞地區的狄奧多圖斯王朝後兩位國王、狄奧多圖斯二世(Diodotos II)與安提阿克(Antiochus)。

霍爾特指出,約公元前225年,在後來被作為希臘巴克泰瑞亞王國東部行政中心的阿伊哈努姆城曾遭淪陷性入侵,他將此視作狄奧多圖斯王朝終結的象征,然而阿伊哈努姆實際上位於阿姆河北岸,屬於索格迪亞納與巴克泰瑞亞邊界處,故此次入侵應當屬於內戰前期,歐西德莫斯剛剛南下發起進攻。

再結合狄奧多圖斯二世與安提阿克王皆發行大量金幣的行為來看,此次內戰烈度必然不小,可能對希臘巴克泰瑞亞王國的國力造成了相當程度的損傷。最終,歐西德莫斯推翻狄奧多圖斯王朝,建立自己的統治。關於歐西德莫斯王朝建立時間、即內戰結束的時間,以往研究多系於公元前230年或公元前225年。

但如前所述,前225年,歐西德莫斯方入侵至阿伊哈努姆城,彼時狄奧多圖斯王朝仍控制巴克泰瑞亞大部份地區,再據斯特拉波記載,歐西德莫斯的叛亂恰逢托羅斯山脈以外地區起義。這裏或指小亞細亞的起義,可能就是阿凱耶斯的叛亂,如此,則可推定歐西德莫斯叛亂一直持續到前220年左右。

如果推測不錯,則至遲於前220年,歐西德莫斯完全推翻了狄奧多圖斯王朝,建立自己的王朝。這就意味著,到阿裏烏斯河戰前,希臘巴克泰瑞亞王國結束內戰享受和平不過十年左右,正處於百廢待興、休養生息之際。

一邊是連戰連捷,兵鋒正盛,一邊卻是結束內戰不久、正百廢待興、休養生息。如此背景下,我們似乎能感受到歐西德莫斯的壓力了。

▲歐西德莫斯錢幣

▲歐西德莫斯錢幣

戰前雙方動向位置

講完背景,我們再來說一下戰前雙方動向位置。這方面可供參考的原始材料只有波利比烏斯的記載了。先錄原文譯文如下(選用楊之涵譯本,部份語段參照余太山轉譯修改):

當訊息傳來時,歐西德莫斯率領軍隊抵達塔普利亞(Tapuria)和部署一萬名騎兵在前面防守阿裏烏斯河的淺灘,安提阿克決定放棄圍攻,並決定處置這些局勢。距離這條河總計是三天的行程,他以中等步伐行進了兩天。

但是,在第三天時,他命令自己其余的軍隊在黎明分時拔營;他自己則率領騎兵、輕裝步兵和一萬名輕盾兵在晚上快速地向前行軍。因為他聽說敵軍(指巴克泰瑞亞)騎兵白天就在河岸作了防衛,但在晚上的時候他們卻撤退到了一座二十斯塔德(約3.5公裏)遠的城鎮。

這裏提到戰前歐西德莫斯位於塔普利亞,一萬騎兵作為其前鋒被部署在阿裏烏斯河淺灘(即渡口)。關於塔普利亞(Tapuria,Ταπουρίαν)的位置,斯特拉波記載巴克泰瑞亞確實有名為Tapuria(Touriva)的省區,可能是歐西德莫斯之後西征帕提亞,在所征服地區設計的新行省之一。

霍爾特在其著作中提到這一地區位於赫卡尼亞以及阿裏亞之間,離巴克泰瑞亞西部邊界較遠,塔恩更是提及此處位於阿裏烏斯河之西,因此歐西德莫斯及其部隊絕無可能出現在此處。

所以,如沃爾班克等學者認為所謂「塔普利亞」其實是戈裏內(Gouriana),關於此城所在位置有阿裏亞與馬爾吉亞納兩說,余太山認為後者更為合理,因為托勒密的地理誌有提及位於馬爾吉亞納的戈裏內城,可作佐證。

而根據托勒密所記載,此城就在馬爾吉亞那重鎮「馬爾吉亞那的安提阿克」、即木鹿城的附近。

再說阿裏烏斯河的位置,按托勒密劃分,阿裏烏斯河屬於阿瑞亞地區,從地圖上看則位於阿瑞亞與馬爾吉亞那的邊境處。如果說馬兒吉亞那是巴克泰瑞亞的西方屏障,那麽阿裏烏斯河就是馬爾吉亞那的外圍防線。

接下來,我們再來說一下歐西德莫斯的戰前部署問題。

上文可以看到波利比烏斯記載中歐西德莫斯在阿裏烏斯河邊只部署了一萬名騎兵,很難想象他試圖只依靠騎兵來阻擋一支規模更加龐大且訓練有素的軍隊,至於他的步兵的缺席則是一個令人費解的問題。

塔恩認為是因為歐西德莫斯擔心他以希臘人為主的步兵在面對國王的時候會倒戈,不過考慮到當地已經獨立超過一代人的時間以及安提阿克後續戰役之艱難,這一說法很值得懷疑,西蒙內塔認為歐西德莫斯這樣做的原因在於:

騎兵足夠在敵軍渡河之後陣型混亂的時候對對方造成重大殺傷(例如歐邁尼斯在科普拉塔斯河用約一千三百名騎兵和四千名步兵半渡而擊,將安提柯一支剛渡河的一萬人的軍隊摧毀)。

反觀歐西德莫斯的步兵很可能在野戰中無法對抗安提阿克的方陣,在守衛城市的戰鬥中卻能派上用場,尼康諾夫則認為歐西德莫斯是想用這支騎兵盡可能殺傷安提阿克的士兵,而不是指望他們就能完全阻止敵軍。

事實上沒有理由認為一支單純由騎兵組成的單位,能在這樣的戰役中表現比一整支更大規模的軍隊還要出色,這種想法毫無疑問是違背常理的。

要解決這個問題,應該回到波利比烏斯的文本上來。上述的推測都是基於歐西德莫斯早早坐鎮於塔普利亞的情況,這就忽略了一種可能,即塔普利亞僅僅只是歐西德莫斯本隊行軍途中的一處途jing地,這支軍隊仍在前往前線的行軍途中。

畢竟作為透過武力上位的希臘化國家的國王他很可能希望親臨前線,親內建兵捍衛「 用長矛贏得的土地 」(比起贏得巴克特拉的圍城戰,在野戰擊敗安提阿克當然更光榮),霍爾特也持類似觀點,他雖然沒直說歐西德莫斯也在往阿裏烏斯河走,但他在寫阿裏烏斯河時提到。

「與此同時(歐西德莫斯的騎兵被擊敗並逃跑的時候),巴克泰瑞亞國王正與他的其他部隊在幾英裏外紮營……。 」綜上,我們認為一萬騎兵只是歐西德莫斯的前鋒,其本人的大部隊就在後方路上。

再如前文所說馬兒吉亞那是巴克泰瑞亞的西方屏障,而阿裏烏斯河就是馬爾吉亞那的外圍防線,搶占阿裏烏斯河迫在眉睫,此時最好的選擇就是讓行軍更快的騎兵前往阿裏烏斯河阻截敵軍來為其他部隊到達那裏爭取時間。

畢竟,如果他沒有分兵據守阿裏烏斯河,而是讓騎兵與行軍更遲緩的步兵一起行軍,安提阿克的軍隊很可能會先跨過阿裏烏斯河使得他們失去有利的防守位置。從這點來說,歐西德莫斯的決策無疑是正確的。

然而,安提阿克三世無愧大帝之名,在探得巴克泰瑞亞前鋒騎兵的行動軌跡後,其於第三天果斷帶部份部隊連夜急行軍渡過阿裏烏斯河的決策, 直接瓦解了巴克泰瑞亞前鋒騎兵據河而守的優勢,使其失去半渡而擊的機會。最終也使得歐西德莫斯禦敵於邊界的計劃破產。

戰前雙方兵力構成

接下來,我們再來說一下戰前雙方的兵力構成。這裏先將相關兵力記載的原文摘錄如下:

歐西德莫斯率領軍隊抵達塔普利亞(Tapuria)和部署一萬名騎兵在前面防守阿裏烏斯河的淺灘..... 他(安提阿克三世)自己則率領騎兵、輕裝步兵和一萬名輕盾兵在晚上快速地向前行軍...... 國王將那些習慣在自己身邊戰鬥的兩千名騎兵召集起來.......

首先是巴克泰瑞亞方面,如前述,我們只知道其在阿裏烏斯河部署有一萬名騎兵。但參戰的一萬騎兵的具體情況我們也一無所知。尼康諾夫認為從波利比烏斯文本的角度分析(ton baktrianon hippeis),這支萬騎的軍隊應該是純粹的巴克泰瑞亞人,但這很可能是對文本的過度解讀。

實際上,正如前文所述,歐西德莫斯在成為希臘巴克泰瑞亞的國王前,曾是索格迪亞納(粟特)地區的總督,而該區與巴克泰瑞亞一樣,都以騎兵聞名。故而,這一萬騎兵中應該有相當部份是來自其龍興之地的索格迪亞納。

兩地在波斯時期就以盛產騎兵而聞名,所以我們推測這一萬騎兵中應該有不少本地土著騎手。當然,其中必然也包含一些希臘裔騎手。

▲歐克拉提德斯錢幣上的巴克泰瑞亞希臘裔騎兵形象

▲歐克拉提德斯錢幣上的巴克泰瑞亞希臘裔騎兵形象

然後就是塞琉古方面,從上可知,安提阿克三世投入戰役的先鋒部隊包括了10000名輕盾兵(Peltast)以及數目未知的騎兵與輕裝步兵。從後文來看騎兵中有兩支1000人的騎兵衛隊——夥伴與先鋒(Agema),也就是中譯本中所述的「 那些習慣在自己身邊戰鬥的兩千名騎兵 」。

以上,就戰前兵力來說,安提阿克三世的先鋒部隊明顯處於兵力優勢狀態。不過,由於阿裏烏斯河的阻攔,其兵力優勢在戰鬥初期並未完全發揮出來,這點見下文分析。

▲塞琉古騎兵形象

▲塞琉古騎兵形象

戰鬥過程:有序戰無序

接著就是戰鬥的過程。原文記載摘錄如下:

由於這個平原很適合騎行,因此,他(安提阿克三世)在晚上就結束了余下距離的行軍,而且,他成功地讓自己的大部份軍隊連夜渡過了這條河流。當偵察兵向他們(指巴克泰瑞亞方面)報告了這個情報後,巴克泰瑞亞騎兵急忙前來救援和攻擊正在行軍的敵人。

安提阿克三世知道必須頂住敵人的第一波沖鋒,於是將那些習慣在自己身邊戰鬥的兩千名騎兵召集起來,而命令其余的人組成連隊和中隊,按照往常的順序各自就位。他自己則率領我所提及的兩千名騎兵進軍和抵禦巴克泰瑞亞前鋒部隊的第一輪進攻。

在這場戰鬥中,大家都公認安提阿克三世勇冠全軍。雙方都損失慘重,但是國王的騎兵擊退了巴克泰瑞亞第一團。然而當第二團和第三團隊發起沖鋒後,他們卻遭遇困境,而且損失慘重。帕納埃托魯斯(Panaetolus)現在命令自己的軍隊向前進軍,匯合支援了國王及其護衛,他迫使那些無序地進行追擊的巴克泰瑞亞人掉頭逃亡。

受帕納埃托魯斯重創的巴克泰瑞亞騎兵不停地逃跑,他們損失了大部份的士兵,直到與歐西德莫斯前來匯合。在殺死和俘虜許多敵軍後,王室騎兵撤退了,首次在河畔紮營。

在這場戰鬥中,安提阿克的坐騎受驚被殺,他自己則嘴巴受傷,掉了幾顆牙齒。在這一次戰鬥中,他贏得了比其他任何人都要更加巨大的英勇名聲。這場戰鬥結束後,驚恐萬分的歐西德莫斯率領自己的軍隊撤退到了位於巴克泰瑞亞地區的一座名叫紮利亞斯帕(Zariaspa)的城市。

據此,我們可以將戰鬥的經過可以分為兩個階段:

第一階段是歐西德莫斯的騎兵發現敵軍渡河以後趕往前線,此時安提阿克除去騎兵衛隊之外的部隊還在重組陣型,(這些部隊由帕納埃托魯斯負責),因此安提阿克三世只帶先鋒與夥伴兩支部隊合計兩千騎兵投入了作戰。

因此,以往有認為在這一階段,是巴克泰瑞亞方面一萬騎兵群毆安提阿克三世的兩千騎。然而,巴克泰瑞亞人一方同樣是倉促應戰。因為從波利比烏斯的記載看,當安提阿克的衛隊擊退了巴克泰瑞亞人的第一個騎兵團後(Hipparchy,不過在巴克泰瑞亞軍隊中這一單位規模未知)。

第二個第三個騎兵團才投入戰鬥並讓安提阿克三世陷入困境,這說明巴克泰瑞亞一方的大部隊也是經過一段時間的組織後才發起進攻,因此事實上戰鬥之初他們的兵力優勢遠遠沒有達到誇張的5:1。

再說一下安提阿克三世的困境,從後文「 無序地進行追擊的巴克泰瑞亞人 」一句來看,巴克泰瑞亞後續部隊的投入很可能擊敗了安提阿克三世,迫使其部份部隊向後撤退。當然,考慮到全文盛贊安提阿克三世勇氣,加上其戰馬死亡,我們推測安提阿克三世可能並未逃跑,而是率領身旁衛隊於前線繼續支撐。

▲安提阿克三世形象

▲安提阿克三世形象

綜上,我們大致還原一下第一階段的戰鬥過程:即安提阿克三世率領兩千騎兵與巴克泰瑞亞第一團騎兵接戰,擊退之。緊接著巴克泰瑞亞後續的二三團騎兵趕到,在混戰中擊敗了安提阿克三世,迫使其部份部隊後撤。

雖然安提阿克三世被擊敗,但阻滯巴克泰瑞亞的戰術目的已經達到。前文所述的其他部隊此時已經在帕納埃托魯斯的組織下進入戰鬥狀態,整裝待發。隨著帕納埃托魯斯的命令發下,這些部隊立刻前往接應支援安提阿克的騎兵,這時戰鬥就進入了第二階段。

前面我們分析巴克泰瑞亞的騎兵構成時提到其成分復雜,既有巴克泰瑞亞和索格迪亞納的土著騎手,亦可能有兩地的希臘裔騎手。這種七拼八湊出來的大部隊向來有著協調困難的劣勢,所以從波利比烏斯的記載,我們可以看到原先占據優勢的巴克泰瑞亞騎兵在此時已經進入了無序追擊的狀態。

以無序之軍撞上有塞琉古有序的生力軍,其結果顯而易見。追擊的巴克泰瑞亞很快就倉皇逃跑了,隨後剩下的騎兵也很快在塞琉古軍隊的重壓面前潰散,並任由敵軍追殺,許多士兵被俘虜或者殺死。

據波利比烏斯記載「 他們損失了大部份士兵,直到歐西德莫斯前來會和 」。正如前文所說,歐西德莫斯率領的大部隊就在行軍路上,他的趕到及時接應了潰逃的前鋒騎兵。

但是,歐西德莫斯此時表現出了君主所不該有的恐懼的情緒,驚恐萬分的帶著剩下的軍隊一路狂奔,逃往一座名為紮利亞斯帕(Zariaspa)的城市。而安提阿克三世也謹慎地沒有選擇大肆追擊,而是見好就收,撤退到河畔紮營,來接應後續的大部隊。

▲aw雜誌繪制的阿裏烏斯河之戰場景

▲aw雜誌繪制的阿裏烏斯河之戰場景

戰後影響

寫到最後,就是關於此戰的影響。從前文來看,輸贏很明顯,塞琉古勝利了、而巴克泰瑞亞敗了。

但是,巴克泰瑞亞損失慘重的僅僅只是其前鋒騎兵,歐西德莫斯本人所率領的大部隊並未投入戰鬥。

從大局看,歐西德莫斯只是輸了一場邊境河流的保衛戰,並未徹底失敗,畢竟後方還有「 馬爾吉亞那的安提阿克 」這座有8公裏長的高聳城墻環繞包圍的重鎮可守。然而,歐西德莫斯戰後卻撤退到了一座名叫紮利亞斯帕(Zariaspa)的城市。

這座城市經余太山以及之前學者考證此城實際上就是巴克泰瑞亞首都巴克特拉城。這意味著,歐西德莫斯在此戰失敗後直接放棄了整個馬爾吉亞那地區,放棄了守衛重鎮「馬爾吉亞那的安提阿克」,放棄了整個巴克泰瑞亞的西方屏障。

作為對比,此前帕提亞人在抵擋安提阿克時尚且試圖用騎兵破壞敵軍水源供給等方式來進行層層抵抗。而一場發生於邊境的失敗戰役卻迫使歐西德莫斯直接放棄一切在外抵抗敵軍的行動退守首都。

因此,歐西德莫斯一時恐懼所作的錯誤決策,直接擴大了阿裏烏斯河之戰失敗的影響。這位曾經用武力登上王座的國王在此時卻作出如此膽小懦弱的決策,另人想起後世東方的某位高宗皇帝。

主要 參考資料:

中文材料:

余太山:【希臘和古代中亞】

楊巨平:【碰撞與交融--希臘化時代的歷史與文化】

曾晨宇:【錢幣上的巴克泰瑞亞「新國王」安提阿克】

曾晨宇:【錢幣學視角下希臘化世界的王位傳承與嬗遞 * —對巴克泰瑞亞王國中早期歷史的再審視(上)】

張錄:【絲路開通初期木鹿的城市發展與功能演變】

波利比烏斯著、楊之涵譯:【通史】

外文材料:

Michael J. Taylor:Antiochus the great

John D.Grainger:The seleukid empire of Antiochus III

Graham Wrightson:The Battles of Antiochus the great

Frank L.Holt:Thundering Zeus:The making of the Hellenistic Bactria

W.W. Tarn:The Greeks in Bactria and india

Valerii P.Nikonorov:The Armies of Bactria 700 BC- 450 AD

Willem Vogeisang:The Rise and Organisation of the Achaemenid Empire. The Eastern Iranian Evidence

Richard N. Frye:The cambridge history of Iran

本文系冷兵器研究所原創稿件,主編原廓、作者黎子堂、壓制用龍蛙,任何媒體未經書面授權不得轉載,違者將追究法律責任。部份圖片來源網路,如有版權問題,請與我們聯系。