本文透過一個銀行收單業務的案例,深入探討了如何在面對需求時進行評估,並制定出既能滿足業務需求又具有戰略價值的方案。文章指出,即使是相同的方案,不同的出發點和定位會導致其價值大相徑庭。

產品方案,就這麽輕微地一調,蹭蹭蹭,價值就上去了,這是產品絕殺技。

當需求來了,如何評估需求,要不要接這個需求,為什麽要接,接了打算怎麽做,為什麽這麽做,都是門道。

我們就借一個小案例,聊聊這個門道。

即使是同一個需求,同一個方案,出發點不同或者說定位不同,它的價值也將截然不同。

北京線下班課間,一位朋友跟我聊了一個她當前面臨的「刁鉆需求」,之所以說「刁鉆」,是因為她覺得不該做,但是又被需求方騷擾的實在受不了,不盡其煩,但是又沒有足夠的理論支撐和辦法去說服和拒絕需求方。

這是工作中常見的困境,不想做,又沒足夠的論據去拒絕,做吧,又感覺會掉坑裏。

她的場景是這樣的,她們是一家銀行,做收單業務,當前給商戶的結算是根據成功的訂單,但是經常出現長款,也就是清算機構清給他們的多,但是給商戶結算的少。

這裏有很多原因,比如因為自己系統不穩定造成的平台掉單。

出了長款怎麽辦呢?她們財務就給商戶補款,補來補去,煩了,非得要求他們做一套對賬體系,而且是「先對賬,再結算,給商戶結算準確的渠道清算結果」。

這個需求初看沒什麽問題,再一看好像還是沒問題;不過在場的很多人都覺得有問題,大家覺得對賬肯定要對,但與渠道的對賬不應該影響給商戶的結算。

單挖問題的本質,其實是銀行系統不穩定造成的,並不是對不對賬造成的,如果要治本的話,應該最佳化收單系統,但是,這也不是一朝一夕就能解決的,需要很長一個過程。

財務頭疼醫頭也可以理解,但是即使對賬上了也會帶來新的問題和風險,比如對賬做的不好,到了給商戶結算的時間點時依然沒有完成對賬的全部處理,你說要不要結算?

結吧,賬還沒對完,不結吧,商戶能答應麽?商戶會罵娘麽?為什麽你們銀行總是不能按點結算呢?

不做也不是,做也不是,該如何是好。

究竟該不該先對再結呢?一般情況下並不建議這麽做,對和結還是要獨立分開,避免與上遊渠道的纏結影響與下遊商戶的良好關系。

但是,對於銀行來說,你老是結錯,每次都給我補賬,是不是你們不行啊!其實丟錢是小事,商戶對你失去信任是大事,特別是銀行,信用比天大。

特事特辦,既然現階段咱系統不是很強,那就不能中規中矩,必須出奇制勝,劍走偏門,咱就先對再結算,這樣,不就保住面子了麽。

話說面子都是自己掙的,你先對再結,如果不能按點結算,不照樣丟人嗎?

這就是上面這位朋友的困境,做也不是,不做也不是。

不過在我看來,困境還有另外一層,做,好像是財務逼你做的,並不是你的初衷,等再換一波財務就可能覺得「你怎麽能先對再結呢?」,你不就掉坑裏了麽。

需求可以做,但不能為「某個部門做」,不能因為她強勢你就做,不然,回旋鏢早晚會打到自己,所以,我們一定要將價值,轉換到公司價值層面,這樣,不會因為團隊變化而峰回路轉。

那麽怎麽把「先對再結」轉換到公司價值上,得到一個無法被拒絕的理由,而值得去做呢?我們要從痛點出發。

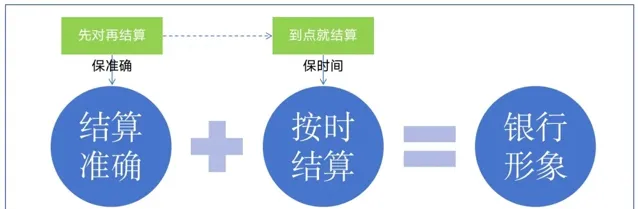

以上三痛,就是「數據準確、商戶體驗、銀行形象」,三個方面的痛,要想解決所有痛點,皆大歡喜就需要。

透過對賬確保數據準確,但又不能影響商戶按時結算,從而維護銀行形象。

先對再結,雖然結算準確,但有可能不能按時結算,進而影響商戶體驗,損害銀行形象;如果不對就結,雖然結算及時,那就會結算的不準確,也會損害銀行形象。

這也不是,那也不是,難道就沒有解法了麽,肯定有,價值百萬的方案來了:即能確保數據準確,又能確保按時結算,同時還能讓銀行保住面子。

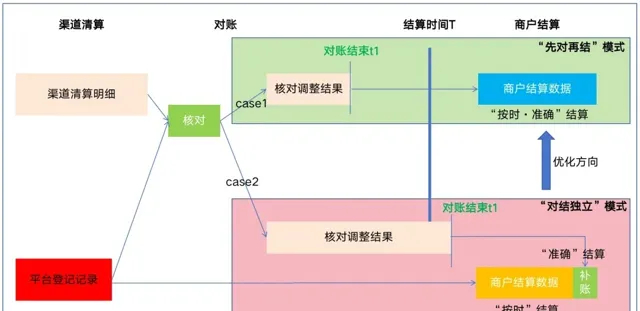

為了數據準確,我們要先對再結;為了結算及時,我們要預留閾值,到點結算,也就是到點你對不完,不好意思,我先結為敬。

這個方案另一個妙處是,不一口吃成個胖子,也不躺平做鹹魚。

有多大能力,解決多大的問題,能解決多少解決多少,先對起來,確保結算準確;但是早期對賬能力不強,我們還保留原有結算模式,確保按時結算,但是我們要不斷的提升對賬能力,逐漸降低超過結算時間而對不完的發生機率,直至100%的結算是「先對再結」。

等到有一天,我們的收單系統能力提升了,能做到100%準確,那麽再「對·結分離」。

合為了更好,分也是為了更好,只不過,在不同的時間,有不同的選擇。

為了財務而做,只值5毛,為了公司而做價值100萬,產品價值觀不同,結局截然不同;格局開啟,蜂蝶自來。