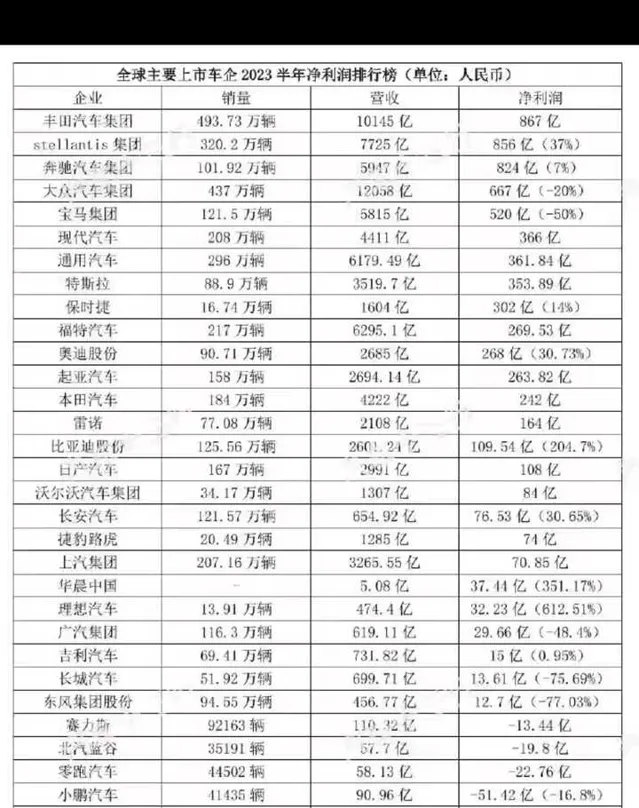

我們先看國外的汽車品牌,日系品牌中,日產、本田、豐田的凈利潤分別是108億、242億和856億;韓系品牌全球半年凈利潤366億;歐系捷豹路虎、寶馬集團、大眾集團、MB集團、stellantis和保時捷的凈利潤分別是74億、520億、667億、824億、856億和302億。

而國內的汽車品牌,除了國企和比亞迪以外,其它品牌的凈利潤都很低。

甚至賽力斯,北汽藍谷,零跑,小鵬,恒大,蔚來,依然有巨幅虧損,虧損最多的是蔚來汽車,半年虧損109.26億。

中國汽車品牌的銷量和收入,與國外品牌相比差距很大,比如說起亞汽車上半年銷售158萬輛,利潤達到了263.82億。

而國內的長安汽車銷量差不多,達到121.57萬輛,但利潤只有76.53億,還沒有起亞的一半。

類似的例子在上面榜單上還能找到很多,甚至東風集團上半年銷量94.55萬輛,但利潤卻只有12.7億,少的可憐。

為什麽中國汽車品牌的利潤這麽低呢?兩方面的原因,一是中國品牌的全球化進展慢。二是國內是市場很卷。

註意,我先把全球化放在了前面。因為我們看榜單上排名靠前的品牌,無一例外都是全球化品牌,要知道全世界200多個國家,能自己生產制造汽車的屈指可數。

所以全球有更廣闊的市場賣車,賺的錢更多。

問題就是車要賣到國外去更賺錢。在國內的價效比比較低,競爭力也大。

還有就是中國品牌本身崛起的時間晚,因此全球化不如歐美日韓品牌。

也就導致了中國品牌不得不在中國市場銷售,於是才帶來了內卷。

都在拼技術,拼配置,但到頭來卻不賺錢。利潤低,還要分到研發,生產各個環節,就導致員工的薪資低,研發投入不高,最終導致中國汽車產業在全球市場不太理想。

所以一定要加大出口量或者是加大國外投資建廠。大力的擴充套件海外市場才是唯一的出路。

不管是出口,還是當地建廠都可以。但是想出口談何容易,雖然我們已經是汽車出口全球第一了,但依然遠遠不夠。

新能源汽車最重要的是「電」!但海外市場,特別是印度,東南亞,看似規模大,人口多。

但是「電」的基礎設計,以及「電」的生產,都還遠遠落後於已開發國家。非洲就別提了,連電都沒有。所以這些地區的使用者對電動車是沒有剛需的。

因此中國品牌想要破局確實不容易。從目前來看,中國品牌眼下能做的,就是先在中國市場紮根,先把合資品牌都幹掉,把豐田大眾,這些合資品牌擠出中國去。目前中國汽車品牌市占率才剛到50%,還遠遠不夠。只有在中國市場站穩,在依托中國這個強大的市場後盾,才有底氣跟歐美企業在全球市場競爭,只有收割全球市場,才能最終賺到錢。