43年前的今天,桑塔納生於中國。現在,似乎到了告別的時候。

在碳達峰的大背景下,按現行汽車油耗雙積分政策,上汽大眾將為生產桑塔納支付1.74億元的額外支出。

對於原本就已經是微利的車型,新政策是將桑塔納推向停產的重要原因之一。上汽大眾儀征工廠2022—2023年車型技術改造計畫計劃書表格上顯示,當前所生產桑塔納系列車型計劃產能均將直接歸零,44.88萬輛的產能將被劃撥給其余4款車型。

上汽大眾相關人士對外的口徑一致為「停產並不代表被放棄,而是升級換代的需要」。但考慮到現實情況,桑塔納系列的告別已然不可避免。

桑納塔的離去,掀起了一股回憶殺,有針對桑納塔本身的,更多的還是對那個雖然逝去、但並未走遠的80年代。

桑塔納這款汽車和它的名字,實際上並非誕生自德國,而是德國大眾美國公司在加州桑塔納山谷下生產的一款車型。

因為氣流作用,桑塔納山谷經常掛起一股強勁的旋風,當地人把這股風稱為桑塔納。於是,大眾將這種風的名字給自己的新轎車命名,希望這款車在市場上強勁如風。

這股來自歐美兩個大陸的旋風,在中國刮了數十年。它揚起中國改革開放之初工業水平落後的蒙塵,揚起了中國汽車工業發展之路。

緣起

在中國,汽車進入尋常百姓家的歷程既朦朧又清晰:很難說清是從哪一刻,小轎車忽然開始普及了;清晰的銘印是,孩子們追著絕塵而去的小汽車奔跑的畫面。

將這虛實連線起來的,或許有桑塔納在中國普及的功勞。

故事的起點是1978年11月20日的德國。

中國第一機械工業部部長周子健帶隊的考察團在歐洲考察。作為團裏唯一的地方官員,上海機電局局長蔣濤在參觀大眾的預備會上向周子健建議:是不是可以向大眾提出與上海合資合作經營轎車廠。

周子健贊成了這個建議。

實際上,在那次歐洲考察裏,考察團先去了史圖加特的奔馳汽車總部。但在斯特加特街頭,考察團看到馬路上的奔馳車數量極少,飛馳而過的大多是大眾旗下的甲殼蟲和高爾夫。考察團問奔馳:這是什麽牌子的汽車?

當奔馳說這是來自狼堡(狼堡)的大眾汽車時,周子健立即決定拜訪。他們從火車站步行前往大眾汽車廠南部的一個大門,周子健向保安表示,自己是中國機械工業部部長,想與大眾公司的負責人對話。

面對身穿中山裝的中國人,警衛驚訝不已,而當天正巧在公司的大眾董事施密特驚訝程度不輸警衛。他向警衛回應:請他到大樓裏自己的辦公室來,那將是他的榮幸。

接著,就有了蔣濤向周子健建議的細節。

人們習慣把第一輛桑塔納在上海工廠下線作為中國桑塔納元年。但見面這一刻,才是德國大眾與中國相識的緣起。

然而在彼時,大約1萬公裏外的中國,尚處在「改革開放元年」,百廢待興。盡管有長春一汽,但轎車完全不具備規模生產的能力。

在原對外貿易經濟合作部部長助理徐秉金的回憶裏,那個時期的轎車是按官分配的特供產品(註意,不是商品)。轎車由國家出錢購買,再配以專職司機,為相應級別的官員提供服務。

徐秉金列舉了改革開放前,橋車與官員品級的具體匹配:

中央領導:大紅旗;

省部級領導:小紅旗;

地廳級領導:上海(上海拖汽公司生產的轎車);

縣團級領導:北京吉普。

轎車成了官員級別與身份的名片。這個印象在改革開放以後的幾年愈發清晰,到1980年代,配車和購車的限制開始放松。1984年,國家撤銷了縣團(處)級以下官員和同級企事業單位不得配用轎車的規定,轎車使用範圍擴大到鄉鎮(科級),官員用車數量激增。

但因為沒有規模化的轎車生產線,大量的購車行為導致外匯流失。僅1984至1988年,進口的24萬輛轎車就耗費了11.4億美元。而在1984年,中國的外匯儲備只剩下14億美元,只夠半個月的經濟執行所需。

因此,在改革開放元年,國家就提出要開發中國的轎車產業,初衷之一就是節省外匯,如果轎車還能出口,這個產業將創造外匯。

至於如何起步,1978年國家計劃委員會(發改委前身)請示鄧小平:轎車計畫可不可以高中外合資經營】?鄧小平回答:可以。不但轎車可以,重型汽車也可以搞合資經營。

奧迪100還是桑塔納

最早提出要在中國合資建造轎車廠的,實際是美國通用公司。

當時,時任通用代表人墨菲回到美國底特律以後,提出與中國合資建廠的建議,但遭到絕大多董事否決。原因是他們判斷,中國工業處於原始狀態,生產水平底,技術落後,沒有汽車市場的基本概念。

盡管他們後來獲得了長春購買發動機的訂單,但墨菲在多年以後談及此事時,仍舊懊悔不已。

日本豐田實際上也考察過上海拖汽廠(上海大眾前身,合資後倒閉),他們被廠裏震耳欲聾的榔頭聲嚇得不輕,留下了一句「這是我們爺爺輩生產汽車的方式」就離開了。可見在當時的中國,引進一條現代意義上的汽車生產線需要舉國之力。

當時,對於類似通用和豐田等國際汽車品牌來說,與其在中國打造一條生產線,不如直接出口汽車更為簡單實用。

原上海大眾公司董事長陸吉安曾回憶,「我們用兩年多的時間周遊列國,但沒想到的是,面向全世界招募合作夥伴並不順利,日本、美國的各大汽車公司相繼拒絕了我們。」

德國大眾選擇進入中國,或許有部份原因是他們在那個時期正好在與南韓談合作,在亞洲設廠。當中國這個夥伴出現的時候,南韓因市場較小,勞動成本高和政局不穩的背景,讓施密特決定放棄南韓,並且願意出資金、轉讓技術、甚至提供最新的車型供上海選擇,以實作和中國的合作。

蔣濤回國後,立即向上海市委市政府匯報德國大眾的表態,時任上海市長汪道涵指示:這一計畫由蔣濤負責,組織班子著手準備對外談判。

在回憶起這段往事的時候,國內參與談判和尋找合作夥伴的人都感到德國大眾是這些西方公司中的另類,他們甚至願意投入新技術和資金。

引進的轎車裝配線被稱為「上海轎車計畫」。它的基調是:中德合資,預計投資3.87億美元,雙方各占50%股份,年產15萬輛,其中80%用於出口,以換取外匯。

上海的要求是,轎車要最新款,能作為公務車和出租車使用的中級車,德國大眾同意提供他們正在研制的B級轎車「桑塔納」。

桑塔納在德國的原型車為帕薩特。1973年,德國大眾的第一代帕薩特面世之後,工程師根據使用者建議,對帕薩特進行了重新設計,更換了新的發動機,也就是第二代帕薩特。在北美,它被命名為桑塔納,中國沿用了「桑塔納」這個名字。這款車型同時也在巴西、阿根廷和墨西哥的大眾工廠生產。

不過,桑塔納並非當時的唯一選擇。

大眾和奧迪集團的董事馬丁·波斯特在回憶錄裏說,大眾公司最初提供的是奧迪100的車型,是因為上海人覺得奧迪的樣子更適合領導,桑塔納就像一款玩具車,但饒斌(中國汽車工業董事長)說服了中國政府,認為中國真正需要的,並非奔馳模樣的大型轎車,而是一款省油、廉價和安全的汽車,關鍵是要在合作初期就容易造出來的車。

當中國還在為引進哪款車型拉鋸的時候,地球上的汽車產業已經十分豐富多元,開始演變為文化符號。甚至在1969年,歐洲就拍出了第一部飆車電影【義大利任務】,捷豹、MINI cooper在地鐵隧道、狹長的巷道裏追逐的的戲碼,成為電影史上的經典畫面。美國的影視業走向了黃金時代,在工業機械部造訪大眾的1978年,電影【超人】公映,全世界的觀眾都被那個舉起汽車的孩子嚇掉了下巴。

激情燃燒的80年代

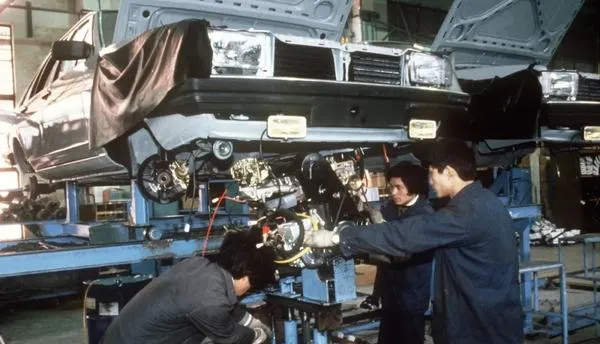

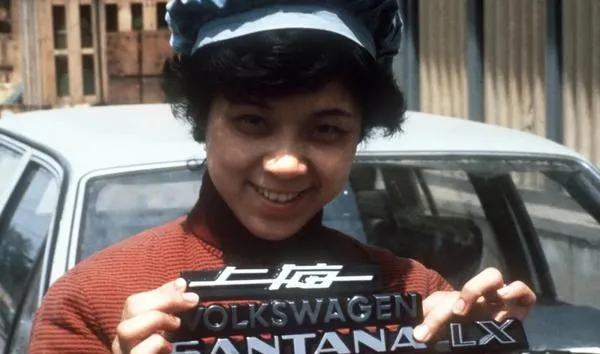

第一輛在中國上海拼裝(註意,不是制造)完成的大眾桑納塔,已經是1983年。

作為拼裝出第一輛桑塔納轎車的七人成員之一,陳爭鳴看到從德國運過來的桑塔納配件時,受到極大的沖擊。他說,中國轎車是敲出來的,外國轎車是造出來的。

他回憶說,當試裝小組在原上海牌轎車拼裝車間裏,把從德國進口的未油漆的桑塔納包裝從木箱裏拿出來時都驚呆了,「這簡直是工藝品。這個車不用敲,按圖拼裝就可以,而我們的上海牌轎車要靠榔頭,圖樣只是參考」。

每輛桑塔納需要大約52000個零件,這些零件源源不斷地從德國運往上海,在原始的廠房裏,上海的工人一天只能裝配出兩台桑塔納。同一時間的德國,大眾公司的一個車廠,一天能生產1000輛。

因此,引進一條裝配生產線,以及讓一部份零件實作國產,才是桑塔納落地中國的核心意義。

不過在80年代,慢一點也不怕。因為每一台從上海汽車廠開出來的桑塔納,都被迅速搶購。

那個年代,轎車屬於計劃分配的緊俏物資,各個單位和出租車公司,排著隊都買不上。桑塔納作為當時的高檔車,供不應求,甚至需要批條才能購買。

它的價格,在當時的購買力環境下,算得上是天價。

以1988年為例,桑塔納出廠價格為79200元,因為要從德國進口零部件需要美元,需要額外加收10500元,桑塔納全國統一零售價最終定為88870元。再加上車輛購置附加費、橫向配套費、特別消費稅等等,桑塔納落地價為179720元。

而那會,一台天津夏利落地價只要102390元。

或許德國大眾對以這樣的價格出售桑塔納並沒有信心,所以主動放棄銷售權,讓中國包銷。但實際情況是,透過轉手倒賣,一輛桑塔納可以賣到22萬元,根本不需要實體店和營業員。

也是在那個時期,中國的第一莊土地拍賣在深圳落錘。1988年,深圳東曉花園以每平方1600元的價格開始銷售。當時,一台桑塔納可以買下深圳一套137平的住房。

那正是中國充滿詩意與激情的年代。

汽車所帶來的遠方概念,不斷刺激著每一個文藝青年的內心。汪國真在那個時代寫下【熱愛生命】,開頭就是:我不去想是否能成功,既然選擇了遠方,便只顧風雨兼程。

馬丁·波斯特永遠也忘不了當時在上海的歲月,他在回憶錄裏說寫道:那個時候,一切才剛剛開始,在1985年,中國120多家汽車廠,一年加起來才生產出25萬輛機動車,其中轎車只有6000輛,而上海,一座1100萬人的大城市,公共加油站只有3座。

但在中國出現的各種改變總是激動人心的。最終,馬丁發現上海浦東的天際線,有了紐約曼哈頓的影子。

馬丁回憶起1987年上海的一個細節,他兩個女兒無意中闖進美國一家公司在上海拍攝【太陽帝國】的電影,整個外灘因拍攝而被封鎖。兩個女兒作為群眾演員,可以在外灘來回閑逛。就在那兒的華亭喜來登,導演開始指導兩個孩子如何出場。

姐姐激動地向妹妹說,「你知道那是誰嗎?是史蒂芬·斯皮爾伯格。」

來中國以前,馬丁剛裝修好了自己的新家,甚至鋪上了從土耳其Kappa多西亞運來的地板磚,他一度擔心舉家遷往中國,會給兩個孩子的童年帶來艱苦的回憶。

但孩子們成年以後向他說,那是她們人生中最開心的時期之一,在中國的每一天都像一場充滿奇幻經歷的冒險。

這就是中國80年代的底色。草原、遠方與詩意、激情,理想與奮鬥在那個時代井噴,那時候,世界上發生的一切,對於中國的年輕人來說,都是美好而積極的。人們認為那就是現代化,是未來,而駕駛著一輛自己的小轎車,正是通往自己人生的自由之路。

隨著電視機、錄像機、電冰箱和洗衣機開始源源不斷地流入中國,高檔的五星級酒店也開始在北上廣深慢慢出現,中國人的生活方式被徹底顛覆。

生於80年代的桑塔納也被烙上了那個時代的銘印。

作為那個時代的標誌產品,桑塔納喊出了「擁有桑塔納,走遍天下都不怕」的口號。在文化符號上,它刺激了八十年代的激情、浪漫、理想主義,以及知識分子及普眾心中的烏托邦成型。

但在工業上,一切才剛剛起步。

東方底特律

上海和德國大眾簽訂的合約裏,約定了7年內上汽要實作桑塔納的國產化。滾滾車輪帶走的看似是距離,實際上卻是時間。

在工業基礎十分落後的背景中,國產化並非如今想象得那樣簡單。

在徐秉金撰寫的【中國汽車史話】裏提到一個「喇叭事件」,指的就是當時中國汽車關聯企業生產零配件遇到的難題。

當時德國對汽車喇叭的品質標準是按5萬次,但德國對中國配套廠生產的要求是10.5萬次。上海方面認為那是故意刁難,甚至告狀到了北京。

後來上海大眾汽車總經理王榮均分析,德國絕大多數城市不允許按喇叭,很多車到報廢時,喇叭壽命還沒到。但1987年的中國,按著喇叭上路有兩層含義,第一是讓行人讓出道路(盡管沒什麽用),第二是讓行人知道誰開著車出現了。

後來,桑塔納的售後服務跟著出租車走了一個月,發現司機按了5萬多次喇叭。

王榮均再次調查,才知道10.5萬次的要求並不是德國提出來的,而是中國一個懂行的領導提出來,那個人可能就是饒斌,雖然這一點沒有得到證實。

類似的故事還有國產方向盤。所有的零配件都必須要送往德國大眾總部進行檢查,在當時中國的工業制造環境下,即便傾盡全力也未必能符合德國標準。一旦符合,中國生產的汽車零配件,將可以借用德國大眾的平台,實作全球橫向供貨。

幾乎所有負責生產零配件的廠家都哀聲載道。

而穩住情緒並且極力主張按照德國要求國產化的是時任上海市市長朱镕基,他在1988年就上海汽車制造工業發言說:「我在給中央的【陳情表】上寫道,如果在我上任的三年內,沒有使得上海大眾的‘桑塔納’實作國產化,那麽我將引咎自責。」

工業生產中,轎車只是一個終端產品,背後是設計機械,電子,化工,鋼鐵,橡膠、玻璃、公路運輸等產業。轎車凝聚的是現代高新技術的精華,能帶動100多個相關產業的發展,所以國產化並非只是生產零件,而是整個裝備制造業的國際化。

根據測算,汽車產業裏1個人就業,就可以帶動6至7個人在相關行業中就業。而在80年代中期,中國每1000人才有8輛汽車,轎車或許只有1到2輛,當時的日本,這個數據是220輛轎車,德國和美國是500輛。

如果說房地產業曾經是中國一段時間的支柱產業,汽車產業或許在更早的一段時期裏,也起到過相應的作用。

1991年8月,上海大眾結束了以進口散件組裝生產轎車的方式,實作了桑塔納的國產化。

1993年,桑塔納年產突破10萬輛,1996年突破20萬輛。2016年,桑塔納的產量已經超過了300萬輛。

在中國汽車市場近40年以來的銷售歷史當中,桑塔納曾連續22年奪得國內汽車銷量的冠軍。許多車迷認為,2012年桑塔納的靈魂已經因為大眾更換了生產平台(PQ25)而消失,但這並不僅影響桑塔納在中國產生的巨大作用,其中之一甚至是法律方面的。

最初在中德方面商談合作的時候,德國大眾發現中國沒有合資法,健全的司法和銀行系統也不具備,這在一定程度上刺激了中國在1982年末出台了【合資法】。

至於另一個鮮為人知的深遠影響,或許和我們每個人有關——作為最早進入中國的合資品牌之一,德國大眾設定了薪資等級制度。

馬丁在回憶錄裏說,「中方員工無所事事,甚至在兩棟廠房之間晾衣服、把水管改道流向自家洗衣服、在車間裏帶孩子這一類的事,在實施薪酬改革制度的第一天就消失了,從那時候起,我們總是能夠達到我們的計劃產量並且品質合格,甚至生產物料的補給會出現困難,因為中國人的造車速度忽然之間達到了世界冠軍水平。最後,我們19個級別的薪酬制度開始在上海流行,其他企業將它視為範本」。

無論桑塔納未來是否停產,或者以電動車的外衣再度重生,它在中國的43年裏,將籠罩在這片土地上的蒙塵幾乎一掃而光,至少在一定程度上如此;它載著上海抵達了折疊時空裏的東方底特律,至少在一定程度上如此;它仍然有能力讓我們的思緒在某一瞬間,回到未來。

撰文丨黎廣

編輯丨馬妮

版式丨莊靜怡