【導語:近日,智己L6的上市釋出會由於一處對小米SU7參數的標註錯誤,導致了兩家車企之間的輿論戰。緊咬智己失誤不放的小米汽車,當務之急是幹什麽?】

撰文|張大川、編輯|禾 子

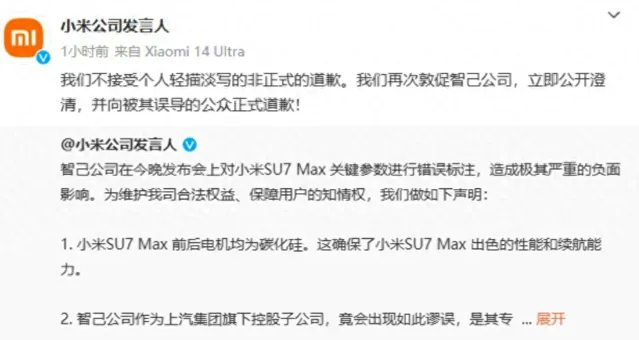

小米堪稱怒懟智己,實則有些殺雞儆猴的味道。「智己公司近期一而再、再而三的騷擾、抹黑行為,我們的忍讓是有限度的。」小米發言人如此指名道姓、強硬地進行回應,是之前比較少見的。尤其是小米方面還表示,不接受智己CEO劉濤的個人道歉,如果智己官方不進行道歉,小米將與智己對簿公堂。隨後,無論是劉濤本人,還是智己汽車公關部,都對小米進行了道歉。

成也流量,敗也流量

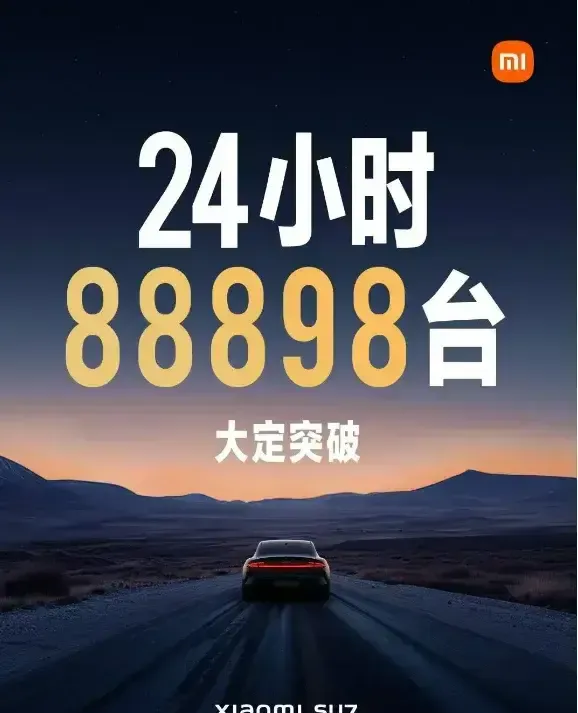

在公布售價之前,雷軍做了很多鋪墊,結果真正公布21.59萬元的起售價時,這讓很多人覺得SU7入門級車型的價效比較高。24小時88898張訂單,讓小米汽車成為國內新能源汽車行業最耀眼的明星。雷軍在北京小米汽車工廠店的首批交付儀式透露,目前小米SU7大定已超10萬、鎖單量已超過4萬輛。

正是因為小米SU7的風頭無兩,許多車企紛紛來借風。

智己釋出的L6和小米SU7完全處在一個價格區間內。因此在產品上市釋出會時,直接對標小米SU7也就順理成章。畢竟小米SU7也曾經把特斯拉Model 3拿出來「鞭屍」。而後者是一款在2016年上市,2017年開始交付的車型。大多數人都不相信智己在存心抹黑小米。其實小米 SU7 Max 前後電機均為碳化矽,而在智己的上市釋出會中將這列為前IGBT後SIC。對於絕大多數的消費者甚至一部份專業媒體都不太會知道,碳化矽和IGBT之間的差異有多大。

在電機參數爭議之前,無論是鋁導線問題,還是三年就從平台開始幹出了第一輛整車,以及試駕中出現的各種問題,小米的公關團隊都面臨了非常大的壓力。這次也正好借著智己的錯誤,來一回揚眉吐氣。那麽小米的這種做法有沒有必要?因為理想汽車的前車之鑒,小米必須硬剛。理想在MEGA上市之後,就因為完全沒有預計到的網路傳言問題,使得MEGA並沒有達到最初設想的銷量,並引發了後續一系列問題。

面對潑天的流量,如何進行比較好的管控和引導,避免被流量反噬,是小米或者其他善於營造話題和網路關註的新勢力都必須重視的事情。

小米的當務之急是什麽?

小米汽車在反擊智己的同時,其實還有更重要的事情:盡快實作交付以及如何應對競爭對手的降價。

有媒體4月3日查詢小米汽車APP可以發現:小米SU7標配版鎖單後交付周期預計在21周~24周;Pro版鎖單後交付周期預計為20~23周;Max高配版鎖單後交付周期為29~32周。現在,擺在小米汽車面前的主要問題是怎麽實作對使用者的盡快交付。過長的交付周期必然會讓不少有意下單的使用者打退堂鼓。而現在國內市場上,同價位同級別的車型選擇比較多。如果因為是自己的交付問題導致使用者不願意等待而轉投其他品牌,對於小米來說就不劃算了。

放眼全球的一眾新勢力車企,在首款車型問世之後,或多或少都面臨過交付延遲的問題。即便是大眾和沃爾沃這樣的傳統車企,首款電動車的交付也是一再推後。而如今強如特斯拉,當年也是備受產能的煎熬,數度因為產能交付的瓶頸而遊走在破產的邊緣。在競爭對手紛紛降價的大背景下,小米汽車盡快交付,顯得尤為重要。

如何應對競爭對手的降價行為,也是小米需要思考起來的。透過什麽樣的活動來維持自己的熱度,以確保不被競爭對手的降價活動淹沒,並不容易。在小米SU7上市之後,國內一眾車企都開始嚴肅認真對待起來。

已經連續幾個月坐穩國內新勢力銷量冠軍的AITO問界,宣布從4月1日起下調問界新M7起售價格2萬元。要知道,小米SU7是轎跑造型,和M7的SUV完全不在一個細分市場內。但是小米早晚也會布局新問界M7所在的細分市場,因此提早降價,無疑給了小米汽車後期研發帶來新的壓力。此外,像小鵬也對2024款G9進行購車補貼,,補貼後現車24.39萬元起;對於降價一直猶豫不決的蔚來,更是在前期調整了BaaS換電政策的基礎上,再給出了10億元的油車置換補貼。

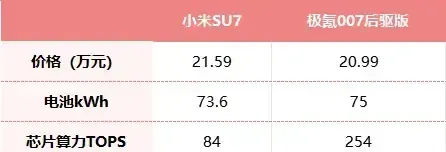

此外,除了剛剛上市的智己L6之外,目前各方還比較流行用價格相近的極氪007後驅版車型作為小米SU7對比,由此可發現極氪007的價效比顯然更高。

不過,相比於配置上的差異,其實讓不少消費者對小米SU7猶豫的莫過於售後的政策。當下,諸多新勢力在推出新車型時,為了能夠打消消費者的顧慮,往往都對首任車主提供了三電系統的終生質保。而小米SU7的售後政策是:「關鍵零部件質保8年/16萬公裏」,整車質保「5年10萬公裏」。怎麽進行針對性的宣傳,打消潛在客戶顧慮,也是小米汽車行銷團隊需要重點關註的。

小米能不能成為中國的特斯拉?

在小米SU7的釋出會上,特斯拉Model 3成為雷軍對標的主要車型之一。超越特斯拉成為小米汽車的主要目標。其實除了小米SU7手握大把訂單之外,小米集團高達1300億的現金儲備也是其底氣所在。

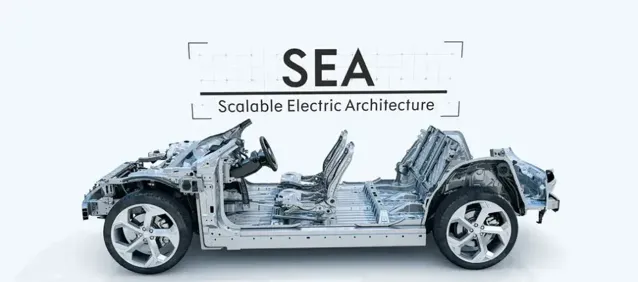

對於一家車企來說,這些錢夠嗎?研發一款車型,可能需要幾十億。但除此之外,前期包括建設實驗室在內的研發投入、後期的行銷費用以及各類配套的4S店、充電站等同樣花費不菲。雷軍首期要投入100億造車,令人覺得這個金額很高,但是如果算上建設一座整車廠和其他開銷外,也就所剩無幾。以吉利如今征戰全球汽車市場的SEA浩瀚架構來看,光研發投入就超過200億元。而基於這個架構所開發的每一款車型,同樣花費不菲。放眼國內主流車企,無論是比亞迪、吉利、奇瑞這樣的自主品牌第一梯隊,還是通用、大眾、豐田這些跨國巨頭在國內的合資車企,哪一家在國內的投入不是數以百億計。

進一步來看,要想超過特斯拉,小米汽車就需要構建自己的核心研發能力。像特斯拉一樣已經實作了從電芯到三電系統,從自動駕駛專屬芯片到自動駕駛演算法演算法,甚至還有車機作業系統以及星鏈計劃和背後的衛星等真正的全棧自研。整車企業本來最大的核心競爭力就在於整車整合能力,但是在智慧電動車時代,單純依靠整車整合能力無論是從盈利能力,還是從市值角度來看,都已經遠遠不夠了。以動力電池為例,即便不是特斯拉,像比亞迪、大眾都已經涉足電芯的研發和制造。而國內,吉利、長城、長安、蔚來等都有自己比較強的電芯設計團隊。所以,從這個維度來看,雷軍和小米汽車還要不斷努力。不過,從另外一個維度來看,只要小米汽車銷售能夠持續維持在高位,那麽以雷軍過往整合產業鏈的能力來看,未來小米必然會慢慢涉足這些領域。

點評

隨著小米汽車的蜜月期結束,一部份小米的「死忠粉」交付完之後,小米汽車將面對更加理性的使用者,如何依靠配置和價效比來持續獲得訂單,是小米需要解決的問題。畢竟,小米汽車需要面對非常現實的問題是,吉利、比亞迪等傳統車企有比較明顯的體量和規模優勢,體系能力也更強,如果和這些車企打價格戰,即便小米集團擁有近1300億的現金儲備,放在整個汽車行業面前其實並不多。如何將有效的資源投入到邊際效益最高的領域,帶動旗下車型的持續熱銷,擺在雷軍面前的挑戰還有很多。

(本文系【禾顏閱車】原創,未經授權,不得轉載)