在刺激汽車消費這一塊,上周國家又升級了以舊換新政策,補貼力度翻倍,具體細則前兩天公社發文 【還不換掉你的「破車」,留著過年嗎?】 已經做出了解讀。

不過在汽車依以舊換新政策中,政策對舊車的定義做出了明確說明,即個人報廢乘用車條件限定在國三及以下(2011年6月30日前)排放標準燃油車,和2018年4月30日前註冊登記的新能源車。

換句話說,就是國家支持和鼓勵13年車齡的油車和6年車齡的新能源車主動報廢,去換新車領補貼。

一時間,「電車開6年就報廢」的言論在社交平台上發酵,再一次引發油車陣營和電車陣營的激烈對抗。甚至有觀點認為,從國家層面就已經承認了,電車的使用壽命就是比油車低一半,背後的目的就是不斷加快新產品叠代和更換需求,擴大內需,拉動汽車產業發展。

其實關於電車報廢的建議,並不是這次刺激汽車消費政策提出來的。早在今年4月,商務部、財政部等7部門就明確了汽車以舊換新的政策細則,彼時關於電車建議報廢年限過低的問題,就已經引發過一次激烈的討論。

雖然電動車6年報廢並非強制性的政策,且聽上去有點危言聳聽的感覺,但當前的新能源車,更新叠代快,耐久性存疑,逐步朝著電子產品化等系列實實在在的問題,確實成為困擾使用者擁抱新能源車的重要原因,並成為新能源產品進一步發展的阻礙。

更快速地叠代

在說這個政策之前,上周出圈的車圈新聞,可能要算極氪釋出新款產品的事兒了。「6個月,三代產品,背刺老車主的韭菜車」和「極氪杭州總部大廈被車主圍堵」等新聞亮點,足以看出消費者對新能源產品快速叠代是極為不適應的。

顯然,極氪半年時間就推出了智駕水平更高、電池更好、座艙體驗更好的產品,這足以見得極氪的研發能力和技術沈澱了得。但背後也證明了一個事實,全新的汽車時代,新能源車的叠代能力和產品更新的速度,確實比傳統燃油車那「三年一小改,五年一大改,七年一換代」的速度要快了不止一倍。

至於政策推出的初衷,確實是瞄準汽車消費、擴大內需的重要舉措,這幾年國內汽車消費其實並沒有大的增長,中國的汽車消費已經進入到由增量時代進入存量時代,更多新車的銷售來源不是首購,而是來自增購和置換。

來自乘聯會的數據顯示,由於2009年以來車市呈現爆發增長態勢,從2008年車市銷量567萬到2017年2420萬實作了連續幾年的爆發增長,按照常規家用車更新和報廢角度來看,目前進入了報廢的高峰期階段,按照如果15年報廢,2023年大概報廢數量大概567萬輛乘用車,2024年就有800萬輛,2025年就有1133萬輛乘用車,增量極其迅猛,需要有更好的以舊換新政策去支撐。

特別是對於當前新能源汽車有了長足的發展,7月份的汽車零售銷量中,新能源車的銷售占比正式超過一半,在政策支持力度、新能源產品更新叠代能力、產品體驗等各方面得到最佳化,充分說明當前的新能源產品,越來越被使用者所接受。

在這樣的背景之下,再回過頭看看2018年之前的新能源產品,確實非常落伍。那個時候一款A0級的電動車產品售價可能高達十多萬元,而且品質、品質參差不齊,體驗很差,不僅快充能力弱,能耗高,再加上電池技術水平處於初級階段,導致6年前的電動車電池衰減厲害,續航裏程到現在可能只有一兩百公裏。

特別是在維修和售後方面,2018年之前的新能源產品問題也較多,與當下最新的電池技術和新能源平台技術差距較大,特別是動力電池一旦出現問題,更換就非常麻煩,之前就有海外媒體爆料表示,某品牌某混動車車主需要更換動力電池居然花費了9個月的時間。

而經過政策的推動和中國新能源產業鏈的發展,特別是電池等核心零部件的突破,2018年之後的新能源產品,續航裏程、能耗指標都達到一個比較好的水平,從國家這個層面鼓勵在2018年之前的新能源汽車能夠提前把它報廢掉,換更好的新能源車。

再加上新能源汽車更新周期快,因此新能源二手車市場的流通體系並沒有完全建立,貶值比較嚴重,20萬元以上的車,一年貶值一半是常有的事兒,作為二手車也賣不出什麽好價錢,甚至有可能售賣比較困難。國家對其進行報廢補貼,恰好也滿足了一些想換新車的新能源消費者的需求。

對於新能源整體來說,加快新能源產品的報廢,有利於建立新能源汽車產品在電池回收、整車拆解方面的市場建立和完善,包括一些政策和法規方面的推動,這是推動中國新能源下遊產業鏈完善,建立更好的老舊新能源產品叠代和流出機制的重要手段。

難以解決的電車焦慮

在這個為消費者用車體驗著想的政策面前,確實觸及了不少消費者的敏感神經,認為電動車就是來收割的,也有網友在評論區表示,只要油車不停產,就會一直支持油車。

其實這並非消費者的問題,而是新能源作為新鮮事物,確實需要經受消費者認知和汽車產業發展歷史的考驗,而這個政策背後傳遞出來的是消費者對電動車的焦慮,歸根結底是對新能源企業、產品的信任問題。

如果說過去電動車的焦慮來自純電續航裏程、補能便捷性、電池安全等產品本身的要素,那麽經過3—5年的發展,上述這些問題已經逐步被解決了。比如原本三四百公裏的純電續航裏程逐步被續航七八百公裏的產品所替代,而且電池價格持續性下探,也給純電續航裏程的提升帶去了優勢。

二是補能便捷性,在更多充電樁的鋪設,以及更大功率充電樁的更新叠代,800V汽車平台和架構的普及,4C、5C倍率快充電池的普遍搭載,電動車的補能和續航焦慮得到了大大緩解。像在一二線城市出行代步用車,純電動產品基本上是首要選擇,這也是為什麽很多入門級產品都被純電動車替代了。

電池安全一直是使用者關心的點,特別是充電、高熱和碰撞之後電池是否可控,這也是為什麽比亞迪針刺刀片電池不起火不爆炸,贏得眾多好評,且成為家喻戶曉的主力汽車動力電池的重要原因。隨著電池技術的進步,電池的容量、穩定性和耐久性都較以往有了明顯提升,比如吉利的神盾短刀電池,在行駛40萬公裏之後,電池健康度依然有90.5%,一定程度上打消了消費者對電池耐久性的疑慮。

不過面對新鮮的事物,消費者對電車的質疑一直未曾斷過,就算很多方面已經實作了技術突破,不斷完善和解決了消費者的痛點和困擾,但是電動車又會產生新的焦慮。

正如6年就可以報廢的這個點,就讓消費者對電車的擔憂又加劇了一些,這是產品更新叠代太快之後,對消費信心的打擊。

比如二手車殘值的問題,絕大多數新能源產品保值率普遍低於傳統燃油車,這對置換車主來說並不友好。一二手車商負責人向【汽車公社】表示,目前新能源二手車銷售體系和整個鏈路都沒有建立完善,玩法和燃油車不太一樣,他們並不喜歡做新能源的二手車生意,特別是一些冷門的新能源產品,收一台虧一台,由於玩家比較少,價格體系難以保證。

比如電動車技術更新周期和頻率的問題,正如上文提到極氪那個典型的案例,產品和技術更新叠代太快,不僅對老車主是一種傷害,更對新車主在選擇上可能會動搖信心,因為新車主也擔心才買的新車,是不是半年後就變舊款了,這對體驗、心情、二手車殘值等方面,都會產生影響。特別是電池技術,如今固態電池等新產品躍躍欲試,智駕方面的端到端能力進步神速,這些都是使用者焦慮的點。

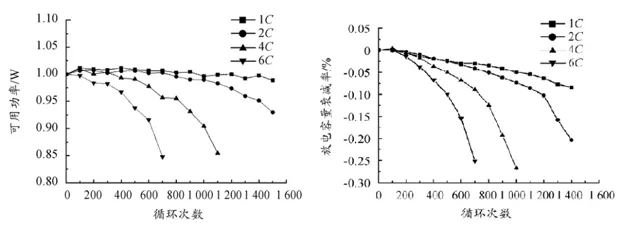

比如快充技術對電池能力帶去的新挑戰,雖然快充技術能夠緩解消費者的補能焦慮,但「快充傷電池」的物理特性就決定了,這背後一定會帶去很多負面影響。不久前,就有汽車博主以中汽研和天津大學的一個充電研究為例證,表示4C充電1100次電池報廢,超級快充就是車企在賭。

確實可以發現,現在談超級快充的,基本上都是對生存條件、對銷量和市值有要求的造車新勢力,而主流的大廠比如比亞迪、吉利、長安等,在超級快充方面確實走得比較穩一點,並非大廠技術不到位,而是從整車的壽命角度考慮。

那麽問題來了,新能源到底能不能買?答案是當然可以,只是選擇混動還是純電?選擇什麽價位的產品自己可以承受?這就要看消費者錢包的厚度了。至於純電動車為什麽增幅放緩,為什麽20萬元級的轎車產品新產品很多產品力很好,卻鮮有爆款,或許這才是真正要思考的問題。