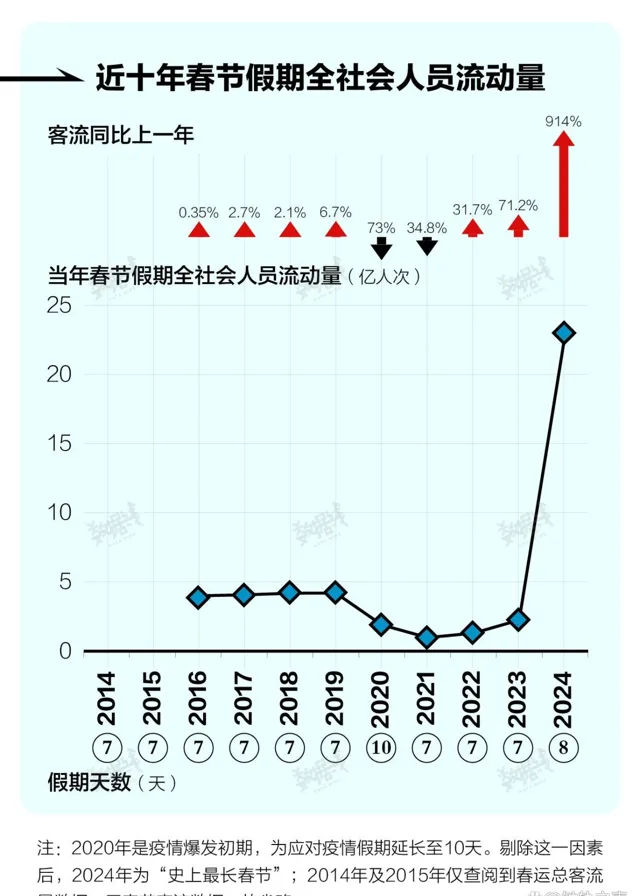

八天春节假期结束之际,「超23亿人次跨区域流动」的数字不仅刷新了历史记录,更折射出中国社会蓬勃的生命力。在这场全球最大规模的人口迁徙中,铁路系统以单日1690万人次的运量突破自身极限,用钢轨编织起高效有序的春运网络。

面对持续攀升的返程客流压力,运输部门通过动态调整运力资源实现精准应对。全国范围内每日加开2196列临时客车形成运力补充网络;深圳北站地铁延长运营时间接驳深夜抵达旅客;福州站采用双向增开临客策略化解务工返岗与探亲回程的叠加压力。在硬件升级的同时,「空铁联运」服务体系持续优化,12306候补购票系统的智能扩容有效缓解购票焦虑。

技术手段的深度应用成为今年春运保障的突出特征。电子客票系统实现全程无接触通行,重点车站设置的智能安检通道将通行效率提升40%。成都地区投入的28万辆出租车全部接入实时调度平台,通过算法匹配缓解高峰时段用车紧张。这些创新举措既保障了基础服务能力,也提升了旅客在极端客流环境下的出行体验。

客流结构的变化折射出社会经济发展新特征。长三角、珠三角方向的长途客流与省内短途出行交织成网,「反向春运」趋势促使郑州、南昌等地成为新兴客流集散中心。西南地区返岗务工专列的开行频次较往年提升15%,显示出劳动力市场跨区域流动的持续活跃。交通运输部监测数据显示,春节期间的物流保障指数同比上升3.2个百分点,证明大规模人员流动并未影响物资供应链稳定。

在这场涉及亿万家庭的年度迁徙中,交通系统展现出的组织能力和应急水平具有超越春运本身的意义。从高速公路充电桩覆盖率提升到高铁「公交化」运营模式推广,基础设施的持续完善正在重塑中国人的出行版图。当32914万人次的单日流动量被安全有序地分解到每个运输节点时,「流动的中国」展现出令人惊叹的系统韧性。