爷爷很爱穿地摊货。

大学时第一次一个月拿到三千的稿费,我揣着卡里没捂热的钱坐大巴回到了老家,两个小时的颠簸,却不觉得疲惫。

我的目的明确,一定要拿钱给他们买衣服,而且是去商场里,一手交钱一手交货那种。

我太渴望被看到了,那种被认可的看到,毫不夸张地说,揣着三千快回家这件事,纯粹是「小人得志」。

我回到老家后,第一件事就是去地里把正在种菜籽的爷爷喊回来,让他穿好利索的衣服跟我进城。

印象很深的是,我带他们去了商贸的供销大厦,那里开了一家老年人都爱的文峰,中老年款的衣服都很神气,很多老人都穿上了在爷爷奶奶面前「炫耀」。

我早就想过,有一天赚了钱,一定要给爷爷奶奶买一件。

那时正好是冬天,冬衣普遍贵了点,价格大多在200到600之间。

奶奶还好,她不识字,眼睛又有眼疾,所以看到喜欢的我立马就让她试试,直接就拿在手里。

但是爷爷却并不好糊弄,看了吊牌后脸上开始挂不住,嚷嚷着不好看,还没有他赶集时看到的路边摊好看。

他很固执,固执到让你生气的那种。

那天我拿了一件爷爷喜欢的藏蓝色厚外套,四百多,他在店里跟我拉扯,争执了几句,即便店员和奶奶一起打圆场,爷爷也不同意拿下那件衣服。

我只能作罢。

那天之后我们冷战了,奶奶也替我抱怨他顽固,孙女想给你买件衣服,还错了?

他躲在房间里翻他已经翻烂【毛选】,一声不吭。

我在第二天下午匆匆忙忙赶回学校,连同前一天发生的不愉快一同带走,我赌气地想,我再也不给爷爷买衣服了。

又是几个月后,那时我已经赚到了一个月四五千的稿费,每个月都有结余,日子过得还算滋润,我再次提议给爷爷奶奶买新衣服,我说换季了,该买新的了。

奶奶说行啊,你要怕你爷爷生气,你就偷偷给他买。

那天我像个特工一样翻找爷爷的衣服,想记下尺寸给他买一件合身的衣服。

但翻找的过程中,一个泛黄甚至有点破旧的本子吸引了我的注意力。

我出于好奇打开了它,却在看完了本子上的内容后,忍不住掉下眼泪。

那是个账本,开始记录于我读小学那年。

密密麻麻的,好拥挤,小到每个月的公交月票费,大到我读美术后学绘画的补课费,每一笔或大或小的数字,都是爷爷的汗水。

小学的账单还都很零碎,四年级之前我还没有转学到城里,爷爷奶奶的蔬菜大棚做得很好,我无忧无虑,爷爷奶奶也无忧无虑。

小升初,我考了全县第26名,父亲很高兴,听说二中和三中都联系我并且免除学费,他在电话里笑得开怀。

但令他没想到的是,我因为好朋友都去读了当时最好的附中,所以放弃了免学费的机会,也嚷着要去。

爷爷咬咬牙,第一时间拿着存折取了一学期3900的报名费。

为了带我读书,爷爷奶奶的十几二十个蔬菜大棚不再经营,原本的小康后来变得拮据。

我在现实的调教下很快懂事,我不伸手要钱买零食,但奶奶像是例行公事一样,每天要给我4元。

学校在山上,晚上晚自习上到七八点,他们没有交通工具接我,4块钱可以让我一分为二,把晚饭解决,还能让我和别的同学拼出租车回家。

我上初中的那一年,是父亲最拮据的一年,他新的小家组建不久,弟弟出生,我在老家读书,他一个人负担了四个人。

父亲还是把学费还给了爷爷,学费是他的底线,爷爷说过,学费一定要他这个爸爸出,剩下的他想办法。

因此在城里读书那几年,生活和学校的杂费,爷爷奶奶都尽可能承接了过来。

账单上的字很漂亮,每一笔都很详细,我甚至看到,在初中结束的那一年,爷爷在账单的最下面,写下一行小小的字:高中保证xx一天6块钱零花钱。

那是他对自己的要求,对我的疼爱。

他的心里有一个账本,如何在年复一年不复年轻的年纪,去做更多更辛苦的工作赚更多,才能把我养大成人,真正走出去。

高中的时候,我出了一场车祸。

左脚踝粉碎性骨折,爷爷在我的病床前熬了一夜,眼睛红红的,奶奶说,跟你爷爷结婚这么多年,还没看他哭过,昨天半夜在走廊哭了。

我觉得脚疼,但我明白不能在爷爷在的时候喊疼,我知道,疼在我身上,痛在他心上。

在过去无数多舛的命运里,我时时常怨人生,觉得好多坎坷。

但怎么讲,幼年时我好多次深夜摸黑起来上厕所,听到他们在房间里聊天,也能听到他们对我的忧虑和不忍。

怎么我们xx要受这么多苦?我们xx懂事哦,站在货架旁边眼睛直勾勾望着,也不说让我买。

后来我恢复好了,又重新上学。

爷爷已经不放心我来回走读,又开始更卖力做辛苦的工作,比如种树、修路,他盘算着多赚点,让我在学校附近的老师家带饭。

一个月多出来550的开销,高二选科后美术画材和学费的开销,全是他靠那双黝黑的双手赚来。

大学我读的是美术,画材费用和学费加起来更多了,父亲给了学费,每个月给我600—800元的生活费。

我在爷爷面前爆哭,我说我不想读书了,那么一点钱根本不够我生活,我说姐姐(堂姐)三年前读大学就一个月一千生活费了。

爷爷说,不够我给你。

大学报到那天,爷爷和我一起拉着行李箱去了学校,大巴很是老旧,从县城驶出的马路还未修缮,整个城市破落又暴烈。

那时已经69岁的爷爷跟我说:还有四年,就真正把你供出去了。

我转过头望向窗外,眼睛升起一层薄薄的雾霭,我知道,我没有真正走出社会,他就不敢老。

我们落地后因为不熟悉路,第一次花钱打车,两个人在学校正门下车,司机师傅打票26块,爷爷第一次没有念叨太贵了。

学校的正门气势恢宏,我们站在门口,呆愣了几分钟,爷爷说:大门真气派,你给我拍张照。

他的表情很得意,他甚至跟我说以后一定要打印出来。

是炫耀、是「终于」,是我一个面朝黄土背朝天的老头儿,也能把孩子送到大学校园。

爷爷递我到宿舍楼下后就走了,恰巧高中的一位同学跟我同校,爷爷跟同学家的车回家,走之前把身上揣的路费也给了我。

他说,没钱就打电话回家,尽量别动卡里的钱,存着。

最初的那两个月花钱很快,什么都要买,母亲也开始介入我当时的生活,不过形式上单一且粗暴,直接打钱。

不算多,她忌惮我爸,害怕多给我,父亲就更不想管我,这个理由是成立的,我可以爱你,也可以为你花钱,但你爸爸也要花,不能便宜你阿姨和你弟弟。

我懂她的心理,人之常情,他和父亲缺席我这么多年的成长,没有谁更坏一点,但我知道,始终让我获得饱满爱意的,是我爷爷。

现如今我已经赚了钱,爷爷起初不信,后来怀疑,再后来半信半疑,直到我毕业三年就买了房,我把房产证拿到他面前,他才真的深信。

不过他还是节省,还是愿意去路边摊买地摊货,他满足又欣慰。

五六年前,我写稿收入三四千,他舍不得穿四百块的衣服。

而如今,我每月的收入翻了十几倍,他终于坦然穿上了四五百的衣服。

他已经76岁,逻辑没有我缜密,思维没有我敏捷,讲话偶尔闹笑话,但依旧爱用他读的【毛选】教我踏实做人、踏实成事。

【毛选】里有过这样一副对子,爷爷总挂在嘴边:

「墙上芦苇,头重脚轻根底浅。」

「山间竹笋,嘴尖皮厚腹中空。」

我想,我之所以能苦行僧般将写作进行到第8年,爷爷骨子里的信仰和真诚,是我一往无前的利剑。

以上。

…………手动分割线

我很小的时候,给我我爷爷写过一封长长的信。那是父亲节,老师说学校负责给到家长,如果在外地,那就由学校寄出。彼时我和我妈没有联络,我的世界里只有爷爷奶奶和爸爸。但我爸爸常年在外地务工,我和他无话可聊,我也总是范怯。奶奶不识字,我只能写给我爷爷。

-

我说,我没有变坏,真好,能被老师夸,真好,我还说,谢谢爷爷供我上学,不然我就会像社会新闻里的小女孩一样,小小年纪就在工厂里打工。

-

我时至今日想起那封信,稚嫩、可爱,鼻腔里倒灌进入一股酸涩的热流,胸中有无限的感动。

我突然知道自己当时真正想要和爷爷说的是什么了。我想跟他说,谢谢你让我变成一个懂得感恩的人。谢谢你没有放弃我的人生。谢谢你让我从小镇走出去。谢谢你让我体面地站在人前。谢谢你让我很好地长大,在苦难里也没有任由自己下坠,努力成长成今天这个样子。

-

当然,我还要谢谢我的奶奶。

-

如果说爷爷是我精神上的后盾,那奶奶则给了我实实在在的照顾。

很多年了,她洗衣做饭打扫,起早贪黑,从我三个多月时就开始拉扯我,缺失的母亲的陪伴在她那里得到弥补。

一

近几年吧,她肉眼可见在老去,身体大不从前。因为多年辛劳,双手在冷水里浸泡,再加上本身患有糖尿病,还有其他的慢性病,所以身上有些浮肿。她显得笨重,挂水会晕倒,被紧急送去过一次医院,我常年不敢「惹」她,菜忘记放盐了不说,放了两遍盐,也不说,她会不开心,有时候还会觉得自己没用了,不能为我做更多。

她腿脚这两年已经很不好,眼睛经常看不清,楼梯已经不能爬,很担心一不小心怕膝盖错位,到时候站不起来。还好,我现在陪伴在身边,摸得清很多问题。买药、吃药,我都监督着,大多时候她是个还算听话的乖老太太。

-

要怎么结束今天这篇日记呢,要怎么和你们总结今天的感想。我一直都算是努力的人,打开每段记忆,都能看到自己自卑的过去,可我心里憋着一股不服输的劲,走到了现在。

-

我在去年买了房,爷爷奶奶住进了我的小家,我给他们换了老家的所有电器,他们高高兴兴地解放双手。28岁,我突然就明白了很多道理。

一辈子太短,遇到值得爱的家人是福气,要好好珍惜。

再有孝心,没办法为他们改善生活,生病了带他们看病拿药,就算枯坐一夜,那种无助感也不会减少分毫。

朋友们,好好挣钱,能为自己爱的人做点什么,真的很自豪。❤️

~~日记,带老人家去检查身体

初春的正午还是很冷,通往县城的柏油马路修缮了,我们坐在车上,比起往日,好像已经觉察不出颠簸。

路过修路的工程队,奶奶自言自语:路要修,人也要修。

她用左手敲打膝盖,那里常年疼痛,但因为惧怕手术后有什么问题,站不起来,所以不愿意冒险。

今天是因为腹部两侧经常疼痛,所以我又带她去做了检查。

去医院之前,她在电视前剥花生,电视声音极大。

她偶尔抬头看,因为白内障,其实电视画面对她而言是模糊的,她常跟我说电视里她只能看到大概的人像。

我问她这一桶花生都要剥吗,剥了做什么。

她说要拿去榨油,花生油。

说完就开始用手捂着腹部,看起来很不好。

我问她是不是不舒服,她支支吾吾,说已经疼了十来天了。

说的时候好委屈,眼泪都快要掉下来,我又气又心疼。

我不问她不会说的,我今天没看见她也不会说的,她总是这样。

其实她每天都会说不舒服,但因为年龄大了,眼睛、牙齿、血糖、腰背、膝盖都有问题,我还以为是旧疾,没放在心上。

没曾想,已经疼了好多天,她硬是没有开口。

爷爷从地里回来,风尘仆仆,他说地都刨差不多了,下午再收个尾就行。

我说别去了,下午带我奶去医院。

「肚子还疼啊。」

他的笑意没了,手里刚刚攥着的一把花生米尽数丢在镂篮里。

「你知道你不带她去医院?」

「我带她去社区门诊了,开药说能吃好就不用去医院。」

「她夜里睡觉都疼,她没跟你说。」

对话戛然而止,奶奶抹眼泪,爷爷坐在大堂,双手摩挲一把子花生,我上楼洗头,准备下午出门。

午饭的时候,爷爷问我:你去吗?医院。

我说我怎么可能不去。

他补充道:我们自己带钱,你给的钱还有。

我没吱声,但我心里有一股恼气,我在想应该承担义务和责任的人越来越隐形了,我恼的就是这一点。

去年带奶奶看膝盖,片子和报告放到儿子们面前,有人竟然一言不发。

我觉得好荒诞,中国人家庭关系的荒诞,养儿防老好荒诞,礼义廉耻好荒诞。

出门前,爷爷说要去拿钱,我说你带一百。

爷爷说一百够吗?我说你就带一百。

带一百或许他们的那点「不好意思」就没了。

我们没有赶上拍片,护士叮嘱明早带着老太太空腹去医院检查。

我心里此刻无比忐忑,又或者说,我不能有一刻安下心来做什么。

一切都要等明天拍完片子出来。

说实话,我其实挺喜欢现在的状态的,我有能力所以有责任,我能力越大责任就越多,我只是有些微妙的情绪无处安放。

奶奶辛苦一辈子,快八十的年纪,病痛都不敢告知家里人。

我能懂那种感觉,大学时鼻子经常流血,我跟父亲说我要去医院看一看。

他满口说,你去,你去看看。

但是光说不做,从没问过去医院要不要钱。

我在每次口头的关心下失望,后来有点什么也不想跟他说了,他没有在我期待中为我做过什么。

我不告诉,反而避免了失落。

如果告诉了,也没人带她去医院,而且只觉得她是拖累,那要怎么办呢。

就算只是想一想,也觉得奶奶最近一定是遭受了很多的委屈和疼痛。

我于心不忍,因此上午听说后正午吃晚饭就出了门,前往县城的医院。

不说了,今天没有写其他的东西,更新完这一篇日记,我会提前睡觉。

明天七点就要出门,赶在医院开门时带奶奶拍CT,等待结果需要三个小时,未必一上午就能看完医生。

所以能早点就早点。

晚安。谢谢所有看完我碎碎念的你们。

所有在外面的朋友,打电话和父母长辈聊天时,不要只会说你别省、你去看看医生、你买点好吃的,说是一回事,做又是一回事。

谁不知道渴了要喝水,饿了要吃饭,病了要就医呢?

有钱、有人陪伴的话,这一切叮嘱和关心才有意义。

所谓「事事有回应,件件有着落」,从来不止是说爱情。

——又来了,这次是带爷爷看医生,他右边膝盖到腿部最近疼太厉害,一坐下就起不来……

1

几天前,我带爷爷去医院做了检查。

老人家腰部到膝盖有明显的痛感,熬了几天,实在是疼得没办法了,终于同意去彻底检查一下。

我们是骑电动车出的门,因为爷爷的腿抬不起来,所以最终,还是他骑车载我去了县城的医院。

医院的大堂人满为患,爷爷跟在我身后,从前无畏的老人,眼神里也多了茫然。

他在来医院的路上跟我说:

这是大病的前兆,xxx也跟我一样的,去年瘫在床上了。

我用一句「你想太多了」,来打消他的忧虑。

但这一句话似乎没有安慰到他。当然,也没有安慰到我。

我们坐在候诊室等待,他鲜少地将十指扣在一起,一言不发。

那一刻我知道,77岁的爷爷,他怕了。

我们没有排上队,磁共振门口的护士给了我们排队号,时间在第二天的晚上7点半。

回来的路上,爷爷跟我说,磁共振和挂号多少钱,回去我给你。大钱该你爸你大伯花,小钱我们自己花,我们不能盯着你只让你花钱。

耳畔的风很大,大到总觉得耳芯都有些刺痛。

健康面前,钱又算得了什么呢。

我说:你不是说爷孙相依为命!这个就叫相依为命。

不是用普通话,是苏北的方言。

如此,这句听起来矫情的话,好像也不那么矫情了。

眼泪干得很快,快到我不用仰着头,就能消失得没有踪迹。

2

这几年我长进很快,不再问别人讨要情绪价值,也不再要讨要什么安全感。

就算是最害怕的生离这种东西,我也很少向身边的人道出。

不是不怕了,是怕也没有用。

那天同行的网文作家跟我聊天,她说全家的经济来源靠她,外人眼中一年挣到近百万的自己,一直在看不见的深渊里苦苦挣扎。

好想只过好自己的人生啊,但那样太自私了是吗?

对方发出类似这样的感叹,我说我懂,完全可以了解。

父亲的保险、爷爷奶奶的保险、生病用药的钱,还有这几年家里的开销,就像膨起的气球。

我总觉得有一天会不堪重负,但没有彻底爆裂之前,我必须咬着牙坚持着,直到那天真正来临。

有时候父母亲总是有些抱怨,他们怪我给老人太多,给他们太少,无论精神上,还是物质上。

我不吱声,许多打了结的过往,在叹息里沉默。

没有人再去过问,他们也不想再去过问,他们没有亲自抚养我,远远看着我长大成人,又看着我出人头地。

他们那时候方能感觉到自己是父亲母亲的存在,有意识地开始期待我的反哺。

但很遗憾,我没能如他们的愿。

我买了苏南的房子,却在大多数时间里呆在苏北的乡下。

父亲说我古怪,母亲说我不知道轻重。

而我每次都用最让他们难堪的字眼回答:

爷爷奶奶养大我,没有他们哪里有我。

3

29岁,不算长的小半生,窘境叠叠,褶皱丛生。

已经忘记了多少次失眠到凌晨。

做磁共振的前夜,小城迎来7级大风,屋外的塑料纸袋漫天飞舞。

地上散落着半尿素袋的干花生,我们祖孙三人开着门灯去捡,画面滑稽极了,但好像又那么平常。

这是我幼年熟悉的景象,一场大雨骤然来袭,于是老少都拿着铁锨铁锹抢场。

我们过去就是那样相亲相爱,现在也是。

唯一不同的是,艰苦的日子过去了,随之而来的还有苍老和世事的无常。

那天夜里,我睡不着觉,怎么也睡不着,就像去年带奶奶去查脾脏一样的心情。

我意识到未来几年里,这种恐惧或许会更多地侵袭,我意识到岁月不会对我爱的人从轻发落。

于是一个人在春寒的夜放肆地哭了起来,没有任何声音。

4

检查的时候,我把爷爷的衣服、皮带、还有帽子拿在手里。

我望着慢慢关上的那扇门,几乎一瞬间泪如雨下。

医生让我们别太担心,我也深信不会有大问题。

但我害怕的情绪无法停下,忐忑无法停下,我站在那里,无数思绪翻涌。

我要买车,我要等他身体好些去北京,我要给他最好的生活,我愿意和一个差不多的普通男人携手,生一个普通的孩子,给他们疼一疼、抱一抱。

大概十分钟后,门被打开,爷爷坐起身,有点难为情地拎着裤子。

人老了,似乎这副肉身就不会被待见,于是忐忑、胆小,生怕被人嫌弃。

我走过去,把皮带给他,然后给他穿上衣服,他慢吞吞走到墙角把裤子穿好。

我站在他身边,坚决地站在他身边,用鲜有的耐心和温柔跟他讲话,帮他戴上帽子,然后搀扶着他走出了医院。

夜里还是很冷,风打在脸颊上,隐隐有些钝痛。

我们回家,他在路上依旧重复前一天的话:

这估计是什么病的前兆。

我没再说话,心口五味陈杂。

5

取报告的下午,天气不错。

排了大约二十分钟的队,片子和报告都取出来了。

最先看到的是血管瘤几个字,而后浑身兀地发冷,拿出手就检索了一下,发现一般是良性瘤,松了一口气。

我详细地问了一下,医生说还没有到手术的地步,目前腰椎还是做保守治疗就好,不用过于担心。

三天的忐忑在那一刻画上句号。

我突然发现我又有力气了,我突然发现这个世界好像还是美好。

这一路走来,我已经做过太多艰难的自省,我不敢怪天不敢怪地,更多时候,把一切沉浮归咎于自己的无力。

我不信神佛,不信宿命,成年后一身反骨,寸土必争。

但是啊,但是如果真的有心软的神灵,拜托听一听我的祷告,让他们免于疾病,免于无常的啮咬。

——

我又来了~

写这篇随笔的时候,泪腺好似水龙头被拧开。

下午带奶奶去了医院,她的腿抬不起来,我和爷爷两个人才把她架上了小电驴。

这时候我又暗暗发誓,我一定要尽快考到驾照买一辆车。

风已经有些热乎了,但我总觉得冷风灌耳,心里没能热得起来。

奶奶问我:是不是要中风了。

我说我不知道。

她又问:估计这次要花大钱。

我还是没有说话。

到医院的时候,医生们还没上班,楼道里阴森森的,安静得出奇。

我们找了位置坐下,她开始自言自语:病了就病了,不要来折磨人就好了,不能拖累子女,可讨嫌。

我拿出手机来百度,而因为百度百科出来的症状解说,我眼泪啪嗒掉个不停。

我将头埋在她的肩膀上,她以为我想眯一会,笨拙地歪着身子让我靠着。

眼泪很快浸湿了奶奶的衣服,但胸腔止不住地颤,我害怕她察觉到我的情绪,低头佯装看起了手机。

我就是这样的,爷爷奶奶只要有一点点问题,我就容易崩溃。

这个世界上有许多可以预见的悲伤,不能细想,而我总是提前一步就感知到钝痛。

我很早以前就预想过离别,预想过命运会如何让我经历最痛的一劫,但当我眼睁睁地,眼睁睁地看着最亲的人,被病痛,慢慢折磨,无力感真的压垮了我。

医院的人越来越多,大多数人的眼睛都是空的,他们讨论金钱,讨论花了钱值不值得。

前面一位老爷爷被医生建议手术,医保报完了还要花六千左右。

一旁的女儿没有说话,他自己搭腔:我考虑考虑。

「五六千还考虑啊,这年代五六千做个手术很便宜啦。那你们坐外面沙发考虑,后面人家还要看。」

「五六千,谁出呢。」

那老人弓着腰出去,嘴里喃喃自语。

我扶着奶奶进去,医生说老太太还戴粉色的帽子呢,洋气。

她心情突然大好,指着我说孙女买的,非说戴着好看。

我交代了奶奶的病情,医生初步诊断有可能是脑梗,让我们先做ct ,一个检查脑内,一个检查颈椎。

我不放心,又挂了神经内科的医生。

到了那里,医生说从早上到现在,已经七个多小时了,八九不离十就是脑梗。

两个建议:要么直接住院,要么查ct。

我告诉他已经开了单子,明天中午排队。

对方没再说什么,让我们检查过后再具体看情况。

回去的路上,我走在前头,汹涌的情绪喷薄而出,我没有哭出声,但泪眼朦胧,我发现跟我迎面的人都在看我。

那一刻我突然觉得,我还是没有长大,我的心气被吊了起来。

我辛苦经营的我以为强大的我自己,好像并不存在。

我苟活在人群里,一切都不再有意义。

他们是这个世界上最爱我的人,也是我最爱的人。

我在懂事的时候就害怕离别,小城里遇上谁家白事,小小年纪的我总是会把他们抱得很紧。

我只是太难过了。

我十八岁的时候难过,难过他们居然已经快要七十了。

我二十八岁的时候更难过,难过他们竟然就快要八十岁了。

那些难过每一年都在堆积,每一年我都要为他们能健康地陪在我身边,去感谢老天爷的眷顾。

可是时间真的无情,自然规律也不可抗。

我明显感到自己的衰老,更何况他们。

这两年,我带他们去医院的频率越来越多,我学会了安静地害怕。

但如果可以的话,还是祈求心软的神听一听我的祷告。

拜托了,让我的爷爷奶奶身体健康。

…………

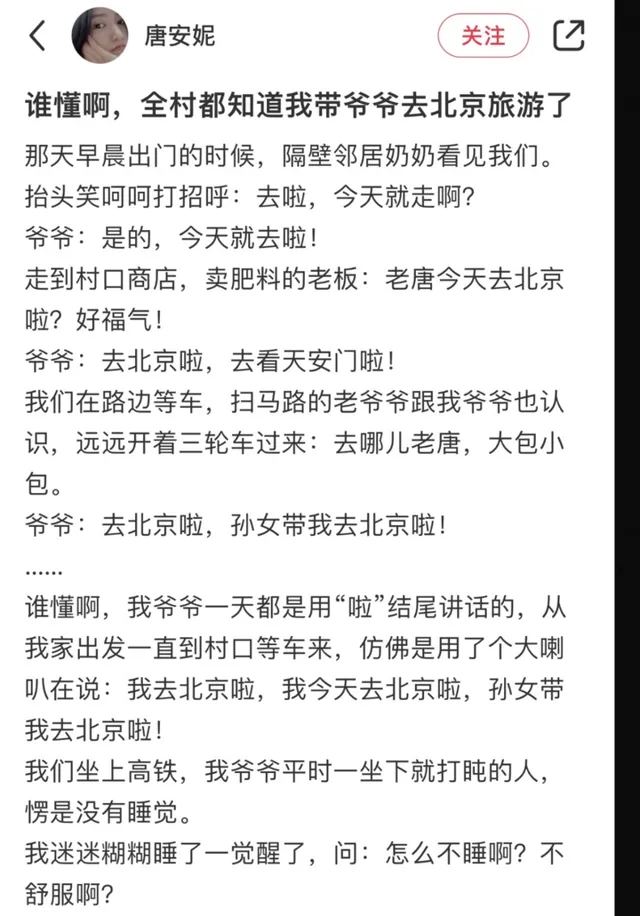

带爷爷去北京啦,因为一段文字还上了热搜 爷爷是我的福星

带爷爷去旅游这件事,也在央视网发布啦