随着电影【好东西】热映,宋佳饰演的王铁梅让大众看到了当代单亲妈妈的具体与多面性。她们维持着「雌雄同体、无所不能」的一面,也有与问题纠缠、跟现实碰撞,常常孤立无援、难以平衡的艰辛。这种艰辛应该被看见和分担。

(图/【坏妈妈】)

「年底马上要报税了,报税的制度越来越严,离异的问题似乎没法再藏起来了,你们是怎么向单位说离异这件事的?」

「一个母亲」公益组织的独抚妈妈微信群里,一位妈妈抛出这样的问题,群友们马上热烈地回应了起来。

群里每天都有各种类似的问题,如:如何给孩子过父亲节?孩子作文里「我的父亲」应该怎么写?学校要填表,父亲这一栏如何填?如何向耍无赖的前夫追讨抚养费?孩子想爸爸了,要怎么办?……独抚母亲在生活中遭遇的各种问题,很难用想象去寻找答案。如果不是身处其中,大部分人其实看不到独抚母亲这些细碎的需求。

(图/【82年生的金智英】)

独抚母亲常常需要面对巨大的的心理压力,包括对未来的担忧、缺乏安全感、日常触发的焦虑等,源头可能是对孩子未来的担忧、对自身能力的怀疑,以及社会对单亲家庭的偏见和歧视。对于她们来说,任何细小的问题可能都会影响到她们每天的生活,令她们产生内耗。

像这样的独抚母亲社群,在大众所不知道之处存在着。几十个群里汇集了全国上万名独抚母亲,她们通过坦诚的交流,互相安慰和出谋划策,让彼此接纳自己最脆弱的一面,也看到了彼此的成长。

一千万个隐秘的独抚母亲

「一个母亲」公益组织全称是北京一个母亲心理健康服务中心,成立于2015年。主理人琥珀说,组织创设的初心是为独自抚养未成年孩子的妈妈做心理、法律、养育的支持,「在她们最难的阶段扶一把,帮助她们和孩子重新站起来」。

「独抚母亲」这个词是「一个母亲」自创的,而不是用常见的「单亲妈妈」。琥珀觉得,独自抚养是一个状态,不是法律意义上的以婚姻为界限。比如,有的妈妈是婚内独抚,有的是丧偶独抚。

对于中国的独抚母亲现状,琥珀用「庞大却隐秘」一词来形容。

数据来源于民政部。

据我国民政部网站发布的【2023 年民政事业发展统计公报】显示,2023年全国依法办理离婚手续360.53万对。2001年至2019年,离婚人数从每年125万对上涨到了470万对。而根据【中国家庭发展报告(2014)】,我国单亲家庭数量2000年和2010年分别为2070万户和2396万户,增幅为15.7%。

由此推算,在2020年,全国的单亲妈妈家庭数量约有1940万户。而目前「一个母亲」的社群已经有1万多人,她们大多生活在北京、上海、广州、深圳、武汉等城市。琥珀说,近一年多有约4000人进入社群,其中离异占了60%,而丧偶在13%~15%之间,未婚则有5%,剩下大多数处于婚姻危机之中,也就是婚内独抚,还有少量独抚母亲是因为伴侣在服刑。

琥珀希望有更多人关心这个庞大人群的生活现状:「她就在我们的身边,可能是我们的同学、朋友或者同事。她们是怎样一个人把孩子带大的,这些年是怎么度过的?如果我们不知道她们的存在,她们的难处和需求也就不被社会所关注了。」

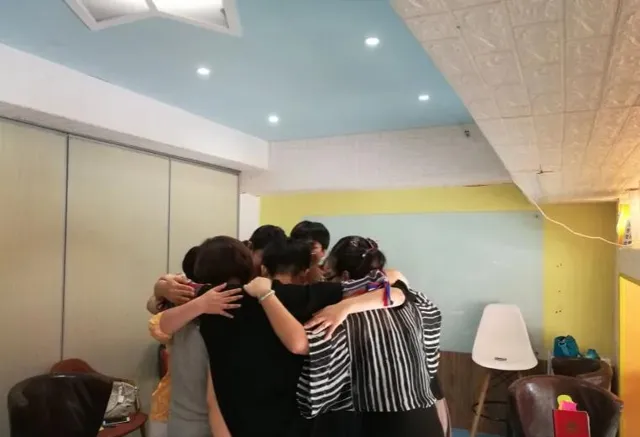

「一个母亲」在北京开展的心理支持小组。(图/受访者提供)

在「一个母亲」的公众号上,记录了100个独抚母亲的故事,它们都来自于社群里独抚母亲的真实分享。从故事中可以看见,独抚母亲经济压力大,对工作的需求相对一般家庭女性更强烈。琥珀说:「在我们收到的求助中,很大一部分是希望可以解决工作需求。从我们社群的例子看,独抚母亲从事保险的比例是比较高的,因为这个工作更加灵活。还有家政、房产中介等。未来我们也希望做一些给她们的职业赋能培训,在经济上给她们提供帮助。」

在琥珀看来,独抚母亲在刚开始独抚时,普遍对未来充满了担忧,毕竟从一个相对稳定的家庭结构进入到不稳定的个体状态,她们不确定自己是不是能够带好孩子、应该如何一个人去带孩子。琥珀说:「你可以想象母亲一个人带孩子去医院,陪床的同时,还要完成自己的工作。这是一个缩影,就是独抚母亲每天都要面临类似的这种很细小的事情。」

对离婚有「耻感」,

她们无法开口求助

在找到可以互相承托和安慰的社区之前,这些母亲们很多都是一座座孤岛。

她们往往会认为,离异意味着婚姻乃至人生的失败,这让许多刚刚开始独抚的女性,会努力隐藏「失败」的事实。她们不愿让身边的人知道自己独抚的身份,包括亲人、同事、朋友。

琥珀说,鼓励独抚妈妈在更大的范围发声并不是一件容易的事情。她们通常不太愿意讲诉自己的故事,对过去的经历抱有耻感。哪怕是一些在职场小有成就、经济相对稳定的女性,也依然在回避独抚的困境。当然,这也是非常正常的状态和需要经历的过程。

很多离异的独抚母亲可能需要半年到一年甚至更长时间才能接受离异状态,离异两三年后,才能够坦然告诉身边的人自己离异的真实情况,但也不愿过度声张,更别说向社会发声,让个人的问题形成共性的社会议题了。

(图/【最完美的离婚】)

80后心理咨询师蒙蒙在2018年时离婚,拿到了儿子的抚养权。

离婚前,蒙蒙曾是湖北日报的记者,这是一份让她父亲引以为傲的工作。当时她与前夫分居、离婚、裸辞,开始学习心理学。原本同住在一起的父母很不理解她的选择,后来搬走了。蒙蒙从一个忙碌、规律的职场女性,突然变成了一个独自面对一切的全职独抚妈妈。

开始新生活的头两年,她的心理状态非常差,甚至患上过抑郁症,这也影响了孩子的心态。她在意识到问题后读了大量心理学的书籍,在与专业知识和自我的反复对话中找到了出路。

蒙蒙家中的书柜,放满了心理学类的书籍。(图/受访者提供)

离异两年后,蒙蒙才在朋友圈正式「宣布」了自己的状态。那是2020年,她为「一个母亲」写了一篇文章,记录一个人带娃熬过来的心路历程。她把文章发在了朋友圈,很多同学、朋友才知道。

蒙蒙说,在公开这个消息前后,她的生活基本没有太大变化,只是以前还有家长邀请一起带娃出去玩,后来就没了。而她的内心变得更为坦然了。

同时她也终于正式与当时还在读三年级的儿子谈论离婚这件事。她告诉孩子:「我和你爸爸原来很相爱,后来我们不相爱了。他有了新的爱人,我们就不再一起生活。」

孩子听完狠狠地哭了出来,蒙蒙也终于松了一口气。在那之前的两年里,蒙蒙几乎没见儿子哭过。孩子隐约知道父母之间发生了什么,但他一直在压抑着自己的情绪。能哭出来对于孩子来说是一件好事,离异家庭的孩子需要有个大人告诉他,父母分开不是他的错:「从那以后,我放松了,孩子也放松了。」

蒙蒙在家中进行独抚母亲心理咨询的公益直播。(图/受访者提供)

2021年,蒙蒙开始帮助全国范围,特别是武汉地区的独抚母亲进行心理疏导等工作。她成为「一个母亲」重建小组的带领人,陪伴与她处境相似的母亲进行心理疗愈和心理重建,包括如何探索愤怒情绪、如何面对对未来的恐惧迷茫、如何缓解独自养育孩子的焦虑等。三年来,她已经在心理重建小组面对面帮助过80位母亲,以及与几百位线上求助的母亲进行对话。她对求助者说的最多的一句话就是「我理解你的感受」。

虽然有共同的身份基础,但服务独抚母亲这个群体的难度可想而知。每个人的个体差异很大,包括地域、受教育程度、经济水平与孩子数量等因素。而这个群体也有一个共性,那就是她们的心理需求。

琥珀说,无论是什么背景,大多独抚母亲都有一个共性:最开始一两年内,她们都很需要心理支持,需要有能够理解自己的人。而蒙蒙在长期的咨询实践中,越发感觉团体支持对于独抚母亲来说非常重要,这是属于这一群体之间特有的情感连接:「独抚母亲当然也有闺蜜和亲人,但是她的闺蜜和亲人如果不是独自抚养,其实无法真正理解她们的感受。有的女性甚至因为离异而被亲人排挤唾骂、不被待见。因为我经历过,所以我才更加理解她们。」

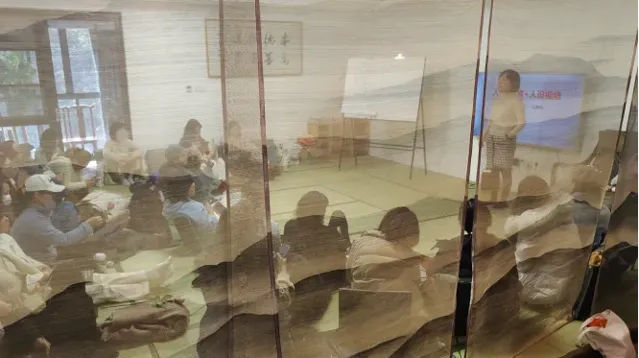

12月7日,武汉独抚妈妈的线下活动一位粉丝5万的独抚妈妈分享自己运营小红书的经验,有26位独抚妈妈参加。(图/受访者提供)

负债百万的二孩独抚母亲,

如何熬过独抚初期?

经济,是独抚母亲需要面对的最普遍也最切实的问题。「一个母亲」每周有常规的社群法律答疑和直播连线。每次收集问题的时候,琥珀总能看到有至少一半的问题与抚养费相关:「我们在2021年的时候做过一个关于抚养费的调研,虽然样本只有200个,不是特别多,但对方拒付、无法承担或者压根就联系不上的情况占了27%,抚养费仍旧不被很好的执行。」

此外,琥珀在社群调研中发现,97%的独抚母亲表示抚养费金额没有发生过变更。这意味着十年前离婚定下的抚养费,到现在是一样的金额:「哪怕抛开通货膨胀不谈,从孩子本身的需求来说,随着年龄增长,孩子各方面的开销会变得越来越高。而这些经济压力往往是独抚母亲在承担。」

郑瑛是一名毕业于浙江理工大学的理学硕士,80后,在浙江玉环的某事业单位从事食品检测工作,有两个儿子,大儿子六年级,小儿子四年级。郑瑛在2016年离婚,但与前夫过了两年离婚不离家的生活。前夫在她不知情的情况下,挪用了她的个人信用贷款和信用卡资金,导致她背负了大量债务。

2024年8月暑假,郑瑛带孩子去哈尔滨旅游留影。(图/受访者提供)

2018年,郑瑛的前夫因经济犯罪被判入狱,她被迫变成独自抚养孩子。郑瑛和前夫有共同承担的债务,前夫入狱后没了收入和财产,法院判决这些债务主要由她来偿还,她不但上了失信人员名单,工资卡也被法院冻结,每个月只能从中领取1500元作为生活费,这是她和两个儿子的日常开销。

面对突如其来的沉重负担,郑瑛只能白天工作,晚上再打一份工。她曾经在酒店当前台,连续上了一年夜班,也曾经在肯德基做零工,还当过培训机构的助教老师。这些兼职工作缓解了一些经济压力,但每份工作都非常辛苦,过程的煎熬可想而知,郑瑛甚至几次想要自杀。她意识到自己得状态后及时调整,转而向外界寻找帮助。

当郑瑛参加小组时发现还有那么多和自己一样的母亲时,非常惊讶。大家见面时说得最多的一句话,就是「原来你是独抚妈妈啊,真看不出来」。

郑瑛参加的「一个母亲」在台州开展的离婚后心理重建小组,最后一次活动后合影。(图/受访者提供)

玉环是台州的一个县级市,地方不大,是典型的熟人社会,但郑瑛在参加独抚母亲的活动之前,并不知道自己周围有这么多面临相似困难的母亲。郑瑛觉得,能够公开自己的身份并参与到集体活动中,说出困境,敢于求助,是勇气的体现,也有具体的相互支持的力量。

郑瑛没有回避寻求外部帮助。她的前夫曾到她的工作单位闹过,有催债公司直接找到她,所以领导和同事都知道她的家庭情况。也许是出于体谅独抚母亲的不易,她在工作中经常受到关照。前夫闹得最凶的那段日子,郑瑛对领导说,如果哪天她突然没有来上班,就让领导帮忙报警或通知她的父母。

同时,她也非常坦诚地向孩子的老师说明家庭情况。在她看来,这样的沟通对于获得理解和支持是必要的。

2024年8月暑假,郑瑛带孩子去哈尔滨旅游留影。(图/受访者提供)

郑瑛形容儿子们时,用的是专业上的术语。比如,大儿子成绩不理想,郑瑛形容他就像「怎么也对不准焦的显微镜下的样本」,模糊,令人焦虑。但郑瑛知道,每个孩子都是独一无二的。她决定支持儿子追求当厨师的兴趣。 小儿子在音乐上的天赋,则像她过去实验中偶然发现的荧光蛋白,明亮而耀眼。从尤克里里到高音阮,再到琵琶,小儿子的每一次进步都让郑瑛感到无比欣慰。尽管经济紧张,但她还是尽力支持,不希望让孩子们的梦想早早破灭。

今年是她独自抚养两个孩子的第六年,这种生活让郑瑛有机会重新审视自己的人生,这场长久的对抗会分阶段地给出关于人生的答案,而最近的一个是,「还有五年,我就能把债务还清了。」

为独抚母亲发声,

打破独抚母亲的耻感和偏见

在网上,琥珀常看到有人评论:「为什么你们要做(独抚妈妈的)心理支持,而不是直接给某个贫困的单亲妈妈捐点钱?」

琥珀的回应是,我们想解决的是这个群体心理层面的问题,通过提升妈妈的内在力量,发挥潜能,改变生活的状态,而不是单纯的物资捐赠。目前我国心理支持类的公益项目非常小众,专门为女性服务的公益项目更少,她了解的数量「可能不到20个」。心理辅导成效往往很难直接体现,也无法量化,尤其是当独抚母亲还做不到主动发声的时候,这就给项目传播提出更多的挑战。

(图/【82年生的金智英】)

根据琥珀的观察,很多独抚母亲刚进入社群,并不活跃甚至非常沉默,习惯于先观察,看看其他妈妈在聊什么、做什么。这是她们建立安全感和身份认同的一个过程。也许突然在某天凌晨,她开始求助了,会在群里问「有没有还没睡的妈妈」,此时总有一些人回应她。正是在无数次脆弱时刻有同类的陪伴,才不会让她们独自陷入漫长的负面情绪之中。

琥珀清楚,这份工作和心理咨询一样,是一个长期的、细致的陪伴,是一个互相解答彼此困惑的过程:「我们的工作很难显化,它对母亲的影响是一点一滴的。每个母亲都要面临从回避身份到逐渐接纳的这个过程。当她能够很自然地对朋友或邻居说出‘我是独自抚养孩子’时,我们的陪伴和赋能就在发生变化了。」

(图/【Woman】)

在社群中,独抚妈妈不断彼此鼓励,相互取暖。有的独抚母亲把自己离婚的司法经历写成了文章投稿给公众号。社群里还有许多律师志愿者,尽管平时工作已经非常繁忙,但依然坚持为独抚母亲解答法律上的问题。

一个独抚母亲作为专业律师,给另外一个处境相似的女性以中肯的建议,从专业与共情两个维度给予帮助,这并不多见。许多经历过同样问题的妈妈会分享她们争取抚养费的过程,用自己的经历告诉其他人这并不奇怪和可怕,就是一种鼓励。

(图/【Woman】)

在琥珀看来,这个公益项目的目标不仅在于帮助独抚母亲解决实际问题,更在于推动社会对这一群体的理解和支持,通过全社会的努力,慢慢打破围绕独抚母亲的耻感和偏见,为独抚母亲群体提供更多的社会支持和资源:「每个独抚母亲都在很认真地生活,能够独自带好孩子本身就很不容易。就像王铁梅一样,独抚妈妈有脆弱的时候,但她也有充满力量的时候。有时候她们需要的帮助,仅仅是累了有人‘扶一把’,帮她们从蜷缩的姿态中舒缓起来,再站起来继续前行。」

编辑 腾宇

校对 遇见

运营 系和