作为世界反法西斯战争的东方主战场,我国抗日战争为世界反法西斯战争的胜利,做出了巨大贡献。 不过,西方社会对于中国人民的牺牲,「似乎」并未给予应有的重视和评价。

接下来,我们就以英国中学历史教科书 为例,跟大家简单聊聊。

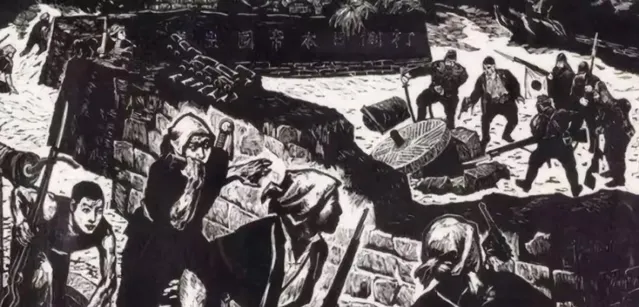

敌后的抗日军民

「九一八」事变和卢沟桥事变

我国教育部已明确要求,各级各类教材需全面落实「十四年抗战」的概念,即抗日战争始于1931年的「九一八」事变,结束于1945年日本签订投降书。

以1937年的卢沟桥事变为界,前6年为「局部抗战时期」,后8年为「全国抗战时期」。

那么,英国的教科书,是如何记录「九一八」事变和卢沟桥事变的?

1)关于「九一八」事变

英国各版本中学历史教科书中,统一使用「满洲危机」来表述「九一八」事变的。至于日本发动「满洲事变」的契机,普遍归咎于「经济大萧条」:

因为(全球)经济大萧条,美国对日本主要出口货物丝织品的需求量大大下降,使得日本缺少购买粮食和原料的资金。于是,日本决定用武力征服周边弱国的方式,让自己从困境中恢复过来。而武力征服的「起点」,就是入侵「满洲」。

20年代的经济危机,让日本经济几近崩溃

「满洲危机」爆发后,国际联盟(即「国联」)并未立即采取强硬措施,只是从道义上谴责日本,并要求其撤军,但惨遭拒绝。

在经历了「长时间、令人绝望的拖延」后,国联才有所行动,向「满洲」派出以英国人李顿勋爵为首的「李顿调查团」。

不过,直到「满洲事变」爆发一年后,调查团才向国联提交了调查报告。报告明确指出, 日本的行为是「非法的」,「满洲」应归还给中国。

李顿勋爵和中国驻联大代表顾维钧

为何没有对日本采取强硬措施?英国教科书解释道:

中国和日本都远离欧洲,国际联盟不便派遣军队进行干涉。各国担心日本的报复会加速战争爆发,英、法不愿冒险与之开战。

日本最大的贸易伙伴美国并非国际联盟成员,而美国又不愿参与对日本实施经济制裁,因此国际联盟对日本实施经济制裁,也没什么意义。

关东军进攻北大营

各版本英国史教科书得出的共识是:

国际联盟在处理「满洲危机」过程中的软弱,导致了以国联为核心的「一战后集体安全体系」开始走向崩溃,给了墨索里尼和希特勒仿效日本发动侵略的契机。

但是,对于「九一八」事变在中国抗日战争中的地位,英国教科书几乎没有任何提及。

2)关于卢沟桥事变

值得玩味的是,在英国教科书中,关于卢沟桥事变的记录极为有限,根本无法和「九一八」事变相提并论。 并且,对于卢沟桥事变的论述,也有不少模糊之处。

卢沟桥事变

譬如【战争与和平:国际关系1890—1945】的记录,就极为模糊:

1937年7月,在北京附近的卢沟桥,日军和国民党军队发生了一次小规模冲突,随即迅速演化成一场全面战争。

而【缔造现代中国1860—1997】甚至认为::「依照【辛丑条约】驻北京的日军,遭到了中国军队的挑战。」

中国在反法西斯战争中的历史地位

关于中国在世界反法西斯战争中的地位问题,英国教科书的观点也比较「微妙」。

一方面,他们承认中国为世界反法西斯战争的胜利做出了贡献,但强调欧美盟国援助的重要性;另一方面,把中国抗战看作「国共内战」的一部分,强调其对中国内政的影响。

抗日战争主题绘画作品

1)中国抗战与世界反法西斯战争的关系

在西方学界,普遍把纳粹德国入侵波兰(1939年)的军事行动,看作第二次世界大战开始的标志。不过,这种情况在英国教科书中有了一定程度的改善。

纳粹德军

譬如【战争与和平:国际关系1890—1945】指出:

满洲事变通常被看作是一系列引发第二次世界大战的事件的第一环;日本在满洲和中国其他地区的扩张,对1941年之后十年欧洲的局势,产生了重要影响。

但是,还有一些教材将「日军轰炸珍珠港」看做讨论中国抗日战争的时间节点。

一言概之, 美日交战前的抗日战争,是「独立存在」的; 美日交战后,(中国的抗日战争)才成为世界反法西斯战争的一部分—— 这无疑是对中国战场的轻视。

电影【虎!虎!虎!】剧照

如【中国的转型1936—1997】认为:

一开始,中国人的斗争是孤立的....1941 年日军进攻了美国在太平洋的珍珠港海军基地后,中国的抗日战争变成了一场更大规模的全球战争的一部分。

因此,对中国在世界反法西斯战争中的表现与贡献,英国教科书的评价具有明显的两面性。

中国人民欢庆抗战胜利

一方面,肯定了 中国战场对日军的「牵制作用」。

未来的反法西斯同盟承认了中国人民抵抗的重要性,尽管他们还没有强大到可以迫使日本退出战争的地步;

大量日军被牵制在他们本不想投入过多精力的战场,其有限的兵力和资源难以承受,这也最终导致日本战败。

中国的抗日军民

另一方面, 强调国际援助的重要作用,中国人民艰苦卓绝的抗战努力成为配角。 【中国:冲突、危机和变革 1900—89】认为:

1941年12月,日军轰炸珍珠港后,中国时来运转(?)。

反法西斯同盟、美国、苏联和英国都向中国提供资源和资金帮助他们战胜日本。苏联向中国派出了飞机和飞行员….

1945年8月,美国投下的两颗原子弹结束了战争。

【中国:冲突、危机和变革 1900—89】甚至认为,「如果没有盟国的帮助和美国投放原子弹,中国的战争不可能在1945年结束」。

2)对国共两党的评价

英国教科书对国民政府在抗战中的表现,基本持批评态度。

尽管认可蒋介石为中国的领袖,加入统一战线的中国共产党也很清楚蒋介石的领导地位,但其表现却不能令人满意。

首先,国民党在军事上连战连败。

卢沟桥事变爆发后,北平、上海、南京(首都)相继失守,国民政府被迫迁都武汉;1938年10月,日军占领武汉,国民政府继续西撤,把更为偏僻的重庆作为「首都」。

1944年的豫湘桂大会战,国民党军队全线崩盘。8个月时间,折损兵力50—60余万,丧失4个省会和146座城市(豫中会战37天失38城)、7个空军基地和36个飞机场,丧失国土20多万平方公里。

豫湘桂战役中的日本车队

其次,国民政府战时的国内政策激化了阶级矛盾。

1938年6月,为阻挡日军前进,孤注一掷的蒋介石下令黄河决口,冲毁数千公顷良田、4000个村庄, 「至少10万中国人死于洪灾,另有100万人流离失所」。

国民政府实施高税收政策,允许一撮人通过囤积货物进行黑市交易谋取私利,民众利益受损。他们采用「抓壮丁」的方式强征农民入伍,直接导致其失去了广大人民群众尤其是农民的支持和拥护。

渡河的日本军队

再次,蒋介石始终没有真正放弃剿共,在抗战过程中频频破坏抗日民族统一战线。 【中国1900—1976】以皖南事变作为论据:

由于害怕中共力量的增长,蒋介石下令中共在南方的新四军北上……这一命令被拒绝后,他的军队进攻了新四军。1941年1月,中共军队数千人被国民党杀害。

总而言之,国民政府积极反共、消极抗日的表现,尤其是1944年的豫湘桂战役的全线溃败,引起了美国的强烈不满。

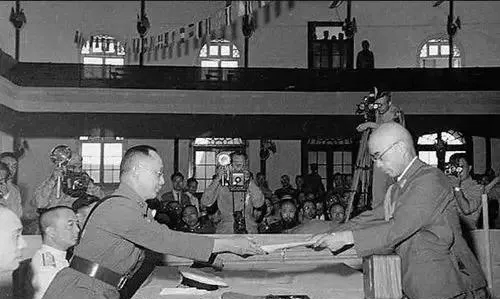

1945年9月9日,小林浅三郎(右)递交投降书

与此形成鲜明对比的是,英国教科书 对中共领导的敌后抗战颇为推崇。

评价林彪指挥的一次「小规模胜利(平型关大捷)」是「中国抗战中第一次军事胜利」;评价百团大战,是「中国糟糕军事表现中的一次例外」。

平型关战役

不过,一些教科书将抗日战争纳入到了「国共内战」的范畴内,让人感到匪夷所思。

比如在【中国的转型1936—1997】中,「中日战争1937—1945」这一节被列在了「内战的起源1936—1946」一章中。

这种对抗日战争本土性的强调,恰恰是在掩盖中国抗战对世界反法西斯战争的影响和贡献。

关于日军的在华暴行

南京大屠杀、慰安妇问题和「三光政策」,都在英国教科书中有不同程度的涉及。

迈克尔·林奇在其主编的教材中称,「南京大屠杀」是「20世纪人类战争史上最残暴的一幕」。

1937年12月,占领南京的日军实施了长达一个月的屠杀和恐怖政策。在四周时间内,30万中国人遭到屠杀。

日军残杀中国人的方式包括「枪杀、刺杀、砍头、活埋、浇汽油后火烧、用挂肉钩吊死」等,城内两万名女性遭到日军残暴轮奸,很多被强奸致死,还有一些在遭强奸后被日军摧残器官而死。

电影【拉贝日记】剧照

【缔造现代中国1860—1997】认为,「(南京大屠杀)是在向中国其他地区的人们释放一个强烈的心理信号」:

也许仅是与其总体战和恐怖政策相一致,或许是在向进攻上海时遇到的始料未及的强硬抵抗进行报复。但无论如何,接下来的暴行是前所未有的。

对于「三光政策」,英国教科书认为是对「百团大战」的报复, 表明「日军在南京大屠杀中的暴行并不是孤立的」。

电影【南京南京】剧照

慰安妇问题,也在个别教材中有所涉及:

慰安妇是在为日军士兵设立的妓院中被迫为日本士兵服务的中国女性....在世的慰安妇数量逐年减少....她们继续为自己80年前遭受的那场噩梦向日本要求赔偿。

尾声

客观地说,在英国的中学历史教科书中,「中国抗战」所占的篇幅比较有限,且字里行间中,存在着轻视的现象。

绝大部分教科书只涉及「九一八」事变,即大多数英国学生从教科书中了解到的中国抗日战争,只限于「九一八」事变;南京大屠杀所占的分量,根本无法和纳粹德国对犹太人的大屠杀相提并论。

德国总理勃兰特的「华沙之跪」

在英国的教科书中,过分强调「如果美国不加入对日作战,中国将无法获胜」,甚至将中国的抗日战争纳入到「国共内战」的框架进行论述。

从根本上看,中国的抗日战争不被重视,再次反映了「西方中心论」在欧洲的根深蒂固。

在英国的历史课中,学生学习的优先级,依次是英国本国史、欧洲史和美国史。至于与东方相关的内容本身就比较有限,至于与中国抗日战争相关的内容,自然是少之又少。 因此,要想让英国乃至欧美各国「正视」中国历史,还有很长的路要走。