深度分析二战日本为什么进攻美国?石油是表象,中国是关键

1943年2月18日,美国国会中央现身一位中国女性,她的身影格外引人注目。当天,宋美龄并没有详述中国在日本侵略下所受的苦难,而是表达了对美国积极参与反法西斯战争的肯定。

事实证明,宋美龄的演讲取得了巨大成功,为中国赢得了宝贵的援助。尽管在采访中她对罗斯福的政策有所保留,但对方仍欣然承诺以「以上帝允许的最快速度」支援盟国。

宋美龄之所以能够成功争取美国的援助,不仅在于她的出色表现和两国之间的同盟关系,也根植于二战时期美国人对中国的格外关注。

有人认为日本对美开战的原因是美国对日禁运政策迫使其走投无路。然而,大量日本史料显示,禁运只是这场冲突的一部分,更令日本法西斯陷入绝境的原因在于美国对中国战场的持续关注。

事实上,美国人并非在战争爆发的那一刻就开始关注中国,他们的态度变化始于三国轴心建立。

1929年,一场经济危机席卷全球。最初,人们或许未曾料想到这场危机将带来何等严重的后果。

随着危机的蔓延,各国民众在选择领导者时更加注重其是否能够为国家带来更多利益,而对其行为是否会危及他人则相对漠不关心。

在德国、日本和意大利等受制于国家发展的压力之下,这一状况显得尤为紧迫。

两年后,日本侵略东北地区。再过两年,希特勒成功掌控德国。

希特勒在上台初期更加关注与意大利的关系,对日本并没有表现出过多的热情。

1933年2月,国际联盟就「李顿调查报告」进行表决,德国投下了赞成票。这份调查旨在揭露日本侵略东北的罪行,德国等42国的赞成票使日本颜面扫地。

同年10月,德国驻日本武官奥特回柏林述职时,希特勒叮嘱他,如果日本要德国承认「满洲国」,一定要趁机提出一些经济条件。

这种局势一直延续到1935年。在上半年,德国夺回了萨尔地区,突破了凡尔赛和约对德国军队的限制,同时苏联与法国、捷克签订了反对德国的盟约。

与此同时,日本将侵略行动扩大至中国华北,与中国国民政府签署了【何梅协定】。一年前,日本退出了华盛顿五国海军条约和伦敦海军裁军会议。

两国都表露了对外扩张的野心,也面临着国际社会的孤立。在这个时刻,它们共同寻求着盟友。

1935年晚春或初夏,德国商人哈克与日本驻德武官大岛浩接触。哈克试探性地探询,想知道日本是否有意与德国结成联盟,以共同面对苏联的威胁。

大岛浩明白哈克代表的是德国高层,甚至可能是希特勒本人的意愿。他立即将这一消息传达给了日本陆军参谋本部。

不久之后,大岛浩向德国传达了关于结盟的「个人设想」:一旦德国或日本一方受到苏联的进攻,另一方将采取行动。

1935年7月至8月,共产国际在莫斯科举行第7次代表大会,社会主义国家决定共同建立反法西斯人民阵线,使得德国和日本面临的国际形势进一步恶化。

1935年10月至11月,德国和日本频繁接触。通过多轮密谈,希特勒的谋士里宾特洛甫提出了「反共协定」的构想。

当时,苏联已经掌握了反共协定的情报并公之于众,但日本尚未愿意与苏联彻底翻脸,因此在后续谈判中多次反复,并要求德国注意协定中的措辞。

1936年10月25日,经过十多轮谈判,德国外交部终于与日本签署了正式的【反共产国际协定】。

最初的反共协定并非典型的法西斯协议,双方甚至试图说服英国、荷兰、比利时等国加入。直到1937年11月,意大利签署了反共协定,该协定才具备了轴心国联盟的雏形。

意大利加入后,德意日各自推进对外扩张的步伐,然而在很长一段时间里,尽管德国屡次示好,日本并未表露更深度的结盟意愿。

主要的影响因素之一是英国。明治维新后,尽管英国与日本偶有冲突,但总体上保持着合作态势。特别是在英德直接开战之后,与德国结盟将意味着与英国对立,而日本不愿失去这个强大的盟友。

然而,随着1940年德国在欧洲的不断胜利,日本政府开始有了新的考虑,希望在德国崭露头角之际夺取英国法国在东南亚的殖民地。

既然决定与英国对立,与德意签署新盟约成为了合理的选择。

1940年7月17日,日本政治家近卫文麿第二次组阁执政。10天后,日本大本营和政府联席会议发布了【处理时局纲要】。该纲要指出,日本应「迅速强化与德国和意大利的政治团结」。

9月10日,德日达成新的协议:德意日三国相互承认在「新秩序」中的领导地位,一旦一国受到除当前参战国外的其他国家的攻击,另外两方都应全力支持,包括政治、军事和经济手段。

实际上,直到此时,日本天皇仍未做出最终决断。他向近卫文麿询问:「如果与美国发生冲突,海军的状况如何?……如果日本成为战败国,总理是否愿意与我一同赴死?」

从昭和天皇的疑虑中可见,一旦签署新的盟约,轴心国将把美国视为死敌。

近卫文麿引用了日俄战争时伊藤博文对明治天皇的回应:「如果战败,将辞去爵位等,为国捐躯。」

在总理如此果断的回答下,昭和天皇决定采取冒险的态度。

9月27日,三国在柏林签署了新的盟约,三国轴心因此形成,成为了臭名昭著的盟约。

新的盟约不仅使欧洲和亚洲的局势进一步恶化,同时对美国社会也产生了深远影响。自从战争爆发那天起,美国人就紧密关注着在欧亚大陆上的冲突。

美国人清楚,尽管当前可以相对安宁地居于美洲,但如果轴心国继续扩张,战火终将蔓延至美国本土。

美日政策的分歧

德意日初步结盟时,「反共」这个词对美国人来说或许还较为容忍。但随着全面盟约的签署,他们逐渐意识到自己不能再对此视而不见。

在欧洲方向,罗斯福加强对英国的支持,驱逐德国外交官员,甚至授权美国海军对德国军舰实施封锁,再进一步便只剩下直接开战。

随后,美国政府将注意力转向了日本。此时,美国人才开始想到,遥远的太平洋对岸,还有一场被称为「中国事变」的冲突可以被用来威胁日本。

抗日战争爆发后,为了规避美国的【中立法案】,中日两国都没有正式宣战。因此,各国在国际事务中都尽量避免使用「战争」这个词,而是选择使用「中国事变」这种模糊的措辞。

基于一战后对华盛顿体系的关注和本国孤立主义的盛行,美国人既不愿意对中国提供援助,也对中国事变中的是非曲直缺乏兴趣。

九一八事变爆发后,时任美国总统胡佛明言,这场战争「与美国无关」。

1932年,罗斯福当选总统后发表了一场「防疫演说」。他未明确指出日本对中国的侵略,却将其比作瘟疫,试图唤起公众对战争的关注。

然而,「防疫演说」在美国国内引起强烈反响,罗斯福因此受到媒体的严厉批评,【华盛顿邮报】直截了当地对罗斯福发出警告:「总统,停止煽动战争!」此后他再也不轻易提及东亚局势。

即使在1937年发生美国军舰和油轮被日军击沉的惊人事件,美国政府仍选择保持冷静。

对于日本,美国仅仅提出最低限度的道歉和赔偿要求,反而对本国军方和商界发出警告:立即撤离军队,留下者自认倒霉。

当然,美国并非完全没有参与这场战争。他们在战争中向中日双方销售物资,大赚一笔。甚至从美国人的贸易活动中,可以明显看出对日本的偏袒。

七七事变发生在1937年中期,上半年中美贸易额为11538万法币,到下半年猛降至7347万。

相比之下,美国每年向日本出口2亿美元以上的商品。1937年七七事变发生时,这一数字上升到了2.9亿美元。

以当时的1美元兑换2.75法币计算,美国向日本提供的物资是向中国提供的4倍以上!

更令人愤怒的是,美国对日本的出口主要是军需品。1937年,军需品占美国对日本出口的58%。此后两年,这一比例分别上升到了66%和81%。

这意味着美国出口到日本的商品中,大部分用于伤害中国人。

直到轴心国签署盟约,法西斯势力对美国构成威胁,这一局势发生了变化。美国人开始认识到,在中国事变中施加压力于日本,迫使其撤离中国,可以有效遏制日本的扩张,甚至可以通过此手段威胁日本退出三国轴心。

1940年后,美国民众和舆论仿佛在一夜之间对中国产生了怜悯之情,并对日本侵略行为表达了愤怒。

美国大众对中国的怜悯是一种真实而朴素的情感,这一点无需否认。然而,就美国人情感变化的时机而言,只有在这些情感符合美国的需求时,美国政府才会加以引导。

随着民间情绪的对立,中国事变的影响逐渐开始影响美国的对日外交和贸易政策。

1941年4月,美日双方都收到了一份【日美谅解案】的草案,其中日本承诺只有在德国受到尚未参战国的积极攻击时,日本才会履行轴心国盟约规定的义务。

作为利益交换,美国要确保日本能够从西太平洋地区获取石油、橡胶等资源,并保障日本在美国势力范围内得到平等待遇。

在中国问题上,美国继续要求日本撤出中国,只是日本何时撤军以及中国何时开放门户实际上由日本决定。值得注意的是,这里所说的「中国」并不包括东北地区,美国将承认伪满洲国。

不难观察到,这份谅解案总体上对日本非常有利。实际上,这并非是美日双方共同商定的结果,而是日本人摸着美国政府底线起草的。甚至在日本驻美大使向内阁报告时,他们还隐瞒了美国国务卿赫尔提出的附加原则。

当这份草案传回日本国内时,日本军方和政府都误以为这就是美国人的意愿。因此,昭和天皇曾经兴奋地向内大臣感慨:「美国总统如此干脆,真是出人意料。」

这份谅解案自然不能令罗斯福满意,赫尔的劝说下,他才同意将其作为对日谈判的切入点。然而,他没想到的是,即使是这样一份要求美国做出重大让步的文件,也未能满足日本军部的胃口。

通过轴心国的外交往来,日本政府获悉德国与苏联的关系正在恶化,一场大战即将爆发。

日本军部对欧洲盟友的信心十足:「德苏战争对于德国完成大陆霸权是必不可少的,而苏联的失败只是时间问题,因此日本……更不应妥协于美国,而必须紧急完成北伐、南进。」

随着轴心国实力的增强,日本开始对中国和东南亚有所动作。随着德国在欧洲启动新一轮扩张计划,日本也积极参与对中国和东南亚的扩张。随着轴心国力量的增强,日本人开始将对美国的担忧抛之脑后。

5月12日,日本驻美大使向美国政府提交了新的【对美国回答】(即5.12日本案)。与之前的【日美谅解案】相比,这份回答直接删除了日本对中国问题所作的承诺,同时要求美国承认汪精卫伪政府签订的一系列出卖国家利益的协议。

根据【对美国回答】,美国政府将无权干涉中国事变。美国政府对这份文件的评价只有一个词:诡计多端。

收到5.12日本案后,美国政府意识到日本的野心已经难以抑制,并且此时美日双方在中国问题上的分歧已经远远超出三国轴心问题。

6月21日,美国政府发布了【对美国回答】的修正案。这份文件与其说是「修正」,不如说是对日本政府的批驳。

美国政府针锋相对地重新加强了对中国事变的立场,要求「美日两国均无领土野心」,并且指明美国将限制对军需品的出口。

然而,美国人的态度并未能震慑到日本人。7月25日,日本军队水陆并进,发起了对东南亚的入侵。

当天,美国政府冻结了日本在美国的资产。8月1日,罗斯福宣布对日本实施全面禁运。

直到这时,日本人才意识到自己仍然极度依赖美国的原材料和产品,尤其是美国的石油,被视为「战争的血液」。禁运政策出台后,日本陷入了「拖延一日即减少一份物资储备」的困境。

在军国主义思想的影响下,对禁运的恐慌很快转变为对美国的新一轮仇视。

此时,日本军方已经开始排斥对美国的谈判,但日本政府尚未完全放弃。当年8月,日本向美国发出倡议,让当时的首相近卫文麿和总统罗斯福进行一次「巨头会谈」。

然而,罗斯福对这场会谈并不感兴趣,他提醒日本政府,与其进行元首会谈,还不如先进行「就基本的、核心的问题进行预备会谈」。

在此期间,日本海军的态度发生了巨大的改变。当年4月,海军对于扩大战争的态度还是「不乘良机行使武力,为自卫而使用武力」,在对美开战的问题上,他们一直持谨慎态度。

然而,由于美国的禁运和冻结资产政策直接打击到海军,到了7月底,海军军令部总长永野修身转变了之前的态度,公开要求天皇对美开战。

得到海军的支持后,日本军部达成了彻底的一致。8月9日,陆军参谋总长杉山元提出【帝国陆军作战纲要】,要求迅速稳定东南亚战局,以便「加速对美英开战的准备」。

10天后,杉山元再次提出【帝国国策实施要点】,要求日本上下「立即决定开战」。

8月27日,陆军大臣东条英机开启了新一轮对美开战的动员,提出「在不顾对美英开战的决心下,大体以10月下旬为目标,完成战争准备」。这一提议得到了海陆军联席会议和御前会议的支持。

在9月下旬至10月上旬,近卫文麿内阁为阻止对美开战做了最后的努力,而东条英机则提出了「心脏论」,认为「(从中国)撤兵事关核心问题,若服从美方主张,不仅中国事变成果付诸流水,还将危及对满洲国和朝鲜的统治」。

东条英机的言论再一次表明,美国的禁运只是导火索,两国在中国问题上的对立才是日本不惜对美开战的根本原因。

10月16日,近卫文麿承诺的最后调解期限已过,政府与军部争吵之后,近卫内阁不得不辞职下台。

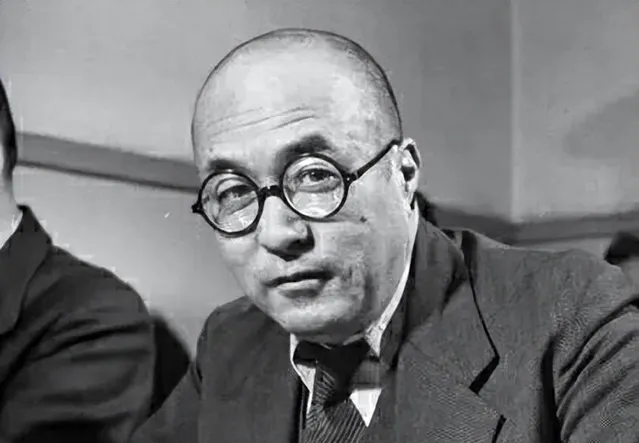

10月18日,东条英机组阁上台。如果说近卫文麿是战争贩子,那么东条英机就是一个彻头彻尾的战争疯子,他所组建的内阁也充斥着法西斯军人。

在接下来的十几天里,东条英机在军部召开了8次会议,从政治、军事、经济等各方面为对美开战做足了准备。

11月5日,东条英机以天皇的名义召开御前会议。这次会议产生了两项成果:一是决定12月1日前美日谈判再无成果,日本将开启战端;二是制定了新的、也是最后的谈判方案。

这一轮的谈判方案有两份,其中之一在轴心国盟约和美日通商问题上作出了有限的让步,在中国问题上坚持不退让。另一份是备用方案,新增了在法属印度支那的让步。

此时,美日两国已经到了水火不容的地步,东条英机的方案与罗斯福的想法相去甚远,这也只是开战前的一个过场。

11月26日,美国政府否定了东条英机的两份方案。12月1日,御前会议作出了「帝国对美、英、荷开战」的决定。