三句话来概述

- 书里对明朝十六帝和其他王公权贵和小人物的命运进行全景展示,尤其对官场政治、战争、帝王心术着墨最多,并加入对当时政治经济制度、人伦道德的演义。

- 主要讲述的是从1344年到1644年这三百年间关于明朝的一些故事。

- 作者结合着一些档案、笔记、野史、碑刻等,以各地发现的墓志而论对历史的空白进行填充。

作者

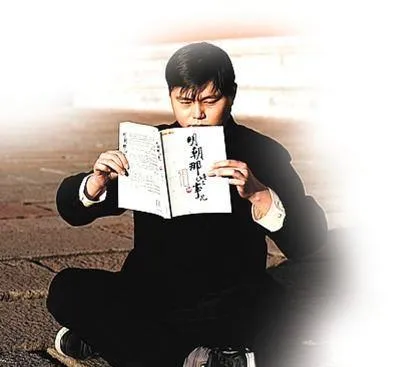

当年明月,本名石悦,男,顺德海关公务员,副研究员,中国社会科学院明史学会会员,青年历史学者,心灵历史开拓者,担任国内多家电视台文史类节目主持人,畅销书作家,所著作品【明朝那些事儿】销量过一千万册,位列全国十大畅销书之一,2007-2008年度系列畅销书第一名,该系列作品已被译为日、韩、英等多国文字出版发行。1979年出生,现为中国海关总署缉私警察。当年明月成名后获重用,被借调北京(任海关总署下属杂志【金钥匙】编辑)。

我是如何发现这本书的?

【明朝那些事儿】真的已经是一组人人皆知,老少皆有所耳闻的历史读物,全套作品囊括了整个明朝的历史,从明太祖朱元璋的开疆立国一直到明末王朝的没落。而且作者在书里的用语都十分贴近生活,还会加入些许第三视角的心理描写去刻画历史上的名将名臣,使得整体的阅读体验流畅很多,全然不同于传统史料的写法。

推荐给谁来阅读?

推荐指数:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

读史可以省身,可以明志。【明朝那些事儿】是一部纯粹草根的作品,书里涉及的人物众多,线索繁杂,没有一个中心人物可以贯穿起来,加上明朝是一个十分强盛的朝代,期间出现了各种各样的名人,除了皇帝、大臣外,还有王守仁、唐伯虎等各界的名人。相信阅读时会不由地能激发出我们对于中华民族五千年历史文化的兴趣,从法学、管理、经济等等多个视角来品读一代王朝的兴亡盛衰。在读史的过程中也可以瞻仰先贤们的风采,领悟先贤们的道理。

读后感

十六位帝王 简史

因为考虑到时长和全作篇幅的关系,这次我只主要读到了明仁宗朱高炽继位的章节,所以读书笔记也会主要围绕明朝史上前三位皇帝所在的年代进行分享和记录。希望未来有机会通读完整部作品,对明朝史有一个更加深刻的了解。

下面附上了明朝十六位帝王具体的背景介绍,感兴趣的朋友可以直接查阅:

https:// my.mbd.baidu.com/r/1cdG nq5Ui2I?f=cp&u=5eca975eee9cbad8

贫农的逆袭

翻看整本书的第一章,描写的是明朝开始的三位皇帝:从和尚到皇帝的明太祖朱元璋,朱元璋大儿子朱标的儿子朱允炆,以及朱元璋的四儿子燕王朱棣。

朱元璋(原名朱重八),自幼是农民出身的他因为忍受不了元朝的统治,先是出家做了和尚,后被人诬陷说他要起义,被迫投靠了当时的起义队伍,当了义军将领郭子兴的随从。在中国历史上的皇帝中,朱元璋大概是唯一的一无所有的贫农,是通过造反才拥有了天下。「放牛、乞丐、做和尚、造反、做皇帝」。

他四处招兵买马,对抗元军,在一次决定性的战役中,敌人兵临城下,要杀朱元璋。他凭自己的耐力保住了应天(南京),并一路反击,在都阳湖彻底击败了西边的陈友谅,并迅速解决南边的张士诚,扫平了中原,击败了强将王保保,并把元军驱逐出境,还把朝鲜拿了下来。

朱元璋做出的两个决策使得他成为了最终的战争胜利者。第一个决策是高筑墙、广积粮、缓称王。正是这个决定让他避开了天下人的注意,当其他农民起义领袖帝王思想膨胀、扯张虎皮做大旗、锅里没几两米就敢开几千人的饭时,朱元璋充分利用了时间,不断发展自己的实力。他因为对封建社会和元朝掌权者的仇恨而造反。在一代名将加上他天生的军事才能的帮助下,他推翻了元朝的统治,改国号为明。

在短短的一年时间里,看似强大的元帝国发生了几十起暴动,数百万人参加了起义军,即使那纵横天下无敌手的蒙古骑兵也不复当年之勇,无力拯救危局。元帝国就像一堵朽墙,只要再踢一脚,就会倒下来。

在短短的一年时间里,看似强大的元帝国发生了几十起暴动,数百万人参加了起义军,即使那纵横天下无敌手的蒙古骑兵也不复当年之勇,无力拯救危局。元帝国就像一堵朽墙,只要再踢一脚,就会倒下来。

为了保证天下是自己和儿孙后代的,朱元璋在明朝稳定后还精心、刻意地做了许多的安排,夺兵权、杀异己(胡惟庸案、空印案、郭恒案和蓝玉案),却无法保证天下从他的继承者手中被夺走。但他并不知道,这些都成为了明朝今后的祸患。因那些案子,被牵连的无辜的人们数不胜数,都无辜地死去。

他一生中杀了不少的人,但也拯救了不少的人。他的底色是「霸道」的,正如他的座右铭是:你的就是我的,我的还是我的。他发挥雄才大略,带领军队南征北战,收复失地,建立了大明江山。历史给他的评价只有一句话:他不是一个好人,但绝对是一个好皇帝。

权利的变革——胡惟庸案件

历史大潮,浩浩荡荡,顺之者昌,逆之者亡!有人曾对作者说,知道历史表象就好,无需知道历史本质。把故事讲明白就行了,至于原因,是无关紧要的。」是的,故事是有趣的,原因是枯燥的。但枯燥的,更有价值。」

作者在撰写这本书时,除了加入了很多颇具幽默色彩的第一视角心理描写来具象化人物的刻画,还花费了很多心思在对于明朝史上各类重大事件的梳理,包括从法制、人制的角度来剖析、解读这些事件背后的历史意义。

胡惟庸案 是明初四大案之一,指明太祖朱元璋诛杀宰相胡惟庸事件,随后大肆株连杀戮功臣宿将。

据【明史】等官方史料记载,洪武六年,胡惟庸因其子出游时在街市上奔驰坠车而死便杀死了车夫。朱元璋知道此事后,盛怒之下命胡抵偿车夫之死。胡惟庸恐惧,加之早有异心,便与御史大夫陈宁、御史中丞涂节等人图谋反叛。胡惟庸死后,其营党谋逆之案并没有终结。其后数十年间,朱元璋多次以胡惟庸党案为题大开杀戒,太师、韩国公李善长因被家奴告发与胡惟庸往来而遭赐死,家属70余人被杀。吉安侯陆仲亨等列侯多人也在此案中被处决。为胡惟庸党案株连而至处死者总数竟达3万余人。

胡惟庸被杀,太祖罢左右丞相,废除中书省,其事由六部分理,另设内阁供皇帝做为顾问。内阁大学士的权力不如宰相,只有「票拟」权力,先送宦官,再由宦官上呈与皇帝。从此明朝名义上再无丞相一职,后来在永乐帝(朱棣)后由内阁首辅实质取代。皇帝直接统辖六部,严密控制行政权力,中国历史上的皇帝集权,在制度上达到前所未有的高度。

吴晗先生在【胡惟庸党案考】一文中认为其属于统治集团内部争夺权力的矛盾胡惟庸党案的根本原因在于胡惟庸专擅行政大权的行为侵害了皇权的至高无上。朱元璋处死胡惟庸以及其后对开国诸臣的广泛株连都是其加强皇权的重要手段。

永乐盛世

1398年,明太祖朱去世后,朱允文继位为明成祖,年号「建文」。然而在次年,明成祖朱允文就遭到了叔父朱棣的篡位,历史上被称为「靖难之役」。建文四年(1402年)六月,京师被攻陷,朱允炆从此下落不明,而燕王朱棣也夺取了皇位,成为了明朝的第三位皇帝,即明成祖,年号「永乐」。

朱棣喜爱战争,战火中出生的他似乎和战争结下了不解之缘。当他跨上马,听着那熟悉的号角声和呐喊声,挥舞马刀杀向敌阵时,他似乎更能找到自己存在的价值。喊杀声是他的音乐,铠甲是他的服装,尸山血河是他的图画,他属于这个地方。兵法中所谓的「以正合,以奇胜」,可以说是朱棣指挥艺术中最大的特点。书里提及的很多场的生死战役,都记载了朱棣在与敌人交手过程中,很少从正面冲击对手,而是常常从对方的侧翼发动突然攻击。有善战之名,但喜欢出奇制胜。

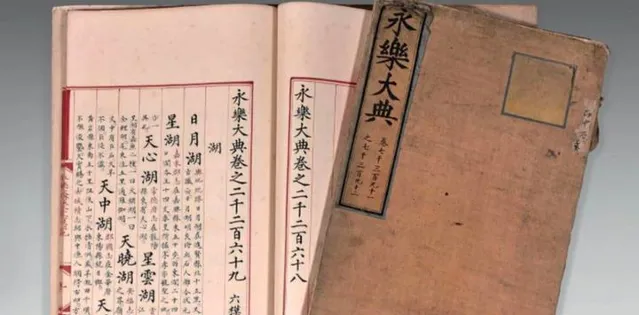

在他出色的军事嗅觉的带领下,明朝迎来了一个强盛且美好的时代——永乐盛世。朱棣还下令耗费了巨大的人力物力来编写【永乐大典】,并将都城从南京迁至北平。

在作者看来,科学技术是第一推动力这句话实在是极为正确的。和书里介绍过的沐英的三行战法一样,朱棣的「三板斧」战术——先用火枪齐射,再用骑兵冲击,最后用步兵扫荡,带领着军队挫败北元蒙古骑兵,平定了北方。在后来的历史年代中里也有很多将军领袖进行效仿。

三百多年后,法国的拿破仑开始使用与朱棣类似的战法,他威震天下的资本也正是那独特而富于机动性的炮骑结合战术。「用大炮轰,再用骑兵砍,最后步兵上」,凭借这套战法,他征服了大半个欧洲,并最终找到了一份和朱棣相同的工作——皇帝。

平定天下,迁都北京,修成大典,沟通南洋,威震四海,平定安南,打压蒙古。以上就是朱棣同志的主要政绩史。在执政的前十几年中,他不停地忙活,不停地工作,付出了许多心血,也获得了许多成就,正是这些成就为他赢得了一代英主的名誉。帝王的烦恼—— 建文帝失踪

「靖难之役」后,朱棣在建文四年终于攻占了首都南京,然后建文帝却神秘失踪,不见踪影,生死未卜,这让朱棣深感焦虑。他深知这件事的利害关系:「」即使建文帝死了,大不了背一个「逼死主君的罪名」,自己的骂名够多了,不差这一个。活着的话关起来就是了,也不怕他飞上天去。但最可怕的事情就是失踪,皇帝不见了那可就麻烦了。」

首先不能登寻人启事,什么你叔叔病重,甚为想念,望你见启事后速回之类的话肯定是不会有效果的,其次也不能贴上通缉令,写上什么抓到后有重赏之类的言语,因为朱棣的行动按他自己的说法是靖难,即所谓扫除奸臣,皇帝是并没有错误的,怎么能够被通缉呢,所以这条也不行。最后,他也不能公开派人大规模寻找,因为这样无异于告诉所有的人,建文帝还活着,心中别有企图的人必然会蠢蠢欲动,这个皇位注定是坐不稳了。为了解决这个问题,朱棣想出了一个绝佳的计划,这个计划分两个部分:首先,向外界宣布,建文帝已经于宫内自焚,并找到了尸体,以此来让朝中建文帝的忠臣们都放下逆反的心理。其次,再派人暗中查访建文帝的下落,具体的查访工作由两个人去做,这两个人寻访的路线也不同,分别是本土和海外。这两个人的名字,一个叫胡濙,另一个叫郑和。

直到今天,建文帝当年的下落仍然是一个谜,但这部作品吸引我的部分在于作者石悦讲述故事的方式让明朝的人物都栩栩如生,代表着他对于每一位大小人物的深刻理解;而幽默形象的对话之间又充斥着朝廷上下法治与个人之间的冷酷斗争。

历史的真相始终是被笼罩在迷雾中的,无数人为了各种目的去修饰和歪曲它,以适应自己的需要。但我始终相信,真相只有一个,而它必定有被揭开的一天。原来一个王朝、一个民族的命运竟是这样的充满了偶然性和必然性。

读历史能让我们更好地认识社会和人,并从中体会处世的方法。「帝王将相与凡人平民一样,都有难以逾越的鸿沟。」在作者笔下回看明朝的历史,会觉得历史的舞台属于身处其中的每一个人,在台上如何表演全靠自己,命运既是注定的又是受自我掌控的。

以铜为镜可以正衣冠,以史为镜可以知兴替,以人为镜可以明得失。所有的英雄人物对历史的发展都做出了杰出的贡献。在历史的舞台上,无论是顺境还是挫折,我们都应坦然面对,要像明朝的夏言、徐阶、张居正、戚继光那样,隐忍和坚持,厚积薄发。坚持正义和真理,即使遭遇失败或屈辱,也会在历史的长空中闪耀出灿烂的光辉。

书中摘录

- 如果说,在出来讨饭前,他还是一个不知所措的少年,在他经过三年漂泊的生活回到皇觉寺时,他已经是一个有自信战胜一切的人。这是一个伟大的转变,很多人可能穷其一辈子也无法完成。转变的关键在于心。(朱元璋)

- 一个人要显示自己的力量,从来不是靠暴力,挑战这一准则的人必然会被历史从强者的行列中淘汰,历来如此。

- 故知胜有五:知可以战与不可以战者胜,识众寡之用者胜,上下同欲者胜,以虞待不虞者胜,将能而君不御者胜。——【孙子兵法】

- 历史学家们很重要的一项工作就是从这些互相矛盾的资料中找到真相,破解迷案。而破案的最重要工具,也是历史学上很重要的原理,就是立场。

- 朱元璋亲自下令:朝鲜为永不征讨之国,明和朝鲜正式以鸭绿江作为边界。而朝鲜尊明为天朝,并采用明年号,此后朝鲜的历代国王继位后都要派使臣至明朝,得到明朝皇帝的确认并赐予封号。(此举也奠定了明朝、朝鲜和睦关系的确立,对后来明朝的发展产生了影响)

- 真正支配历史的人,不是朱元璋,是稻田里辛勤劳作的老农,是官道上来往的商贾,是朝堂上进言的官员,是孤灯下苦读的学子。他们中的大多数人注定默默无闻,都无法在历史上留下自己的名字,但他们才是历史真正的主人。从古至今,从无例外。

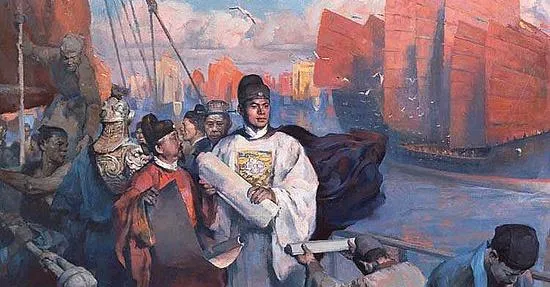

- 至此,郑村坝战役以李景隆的彻底失败、朱棣的彻底胜利而告终,此战对很多人都有着重要的意义。在这场战役中,李景隆用实际行动表明了他的无能名声并非虚传,也算是证明了自己。朱棣获得了大量生力军并初步确立了战场的主动权。朱棣的长子朱高炽借助北平防御战的胜利获得了父亲的重视和喜爱,积累了政治资本。而那位叫马三保的人也因在此战中的优秀表现为朱棣所重用,并引为心腹,此人出生时父母以世道平和、平安成长之意,曾给他取名为和,又由于他在郑村坝立下大功,被朱棣赐姓「郑」。此后他便改名为郑和。

- 当时的所谓西洋其实是现在的南洋,之前的朝代虽也曾派出船只远航过这些地区,但那只是比较单一的行动,并没有什么大的影响,海的那边到底有些什么,人们并不是十分清楚。现在,朱棣将把一件历史上从来没有人做过的事情交给郑和来完成,这是光荣,也是重托。无论从哪个角度来看,郑和都是最合适的人选,他不但具有丰富的航海知识,还久经战争考验,军事素养很高,性格坚毅顽强,最后,他要去的西洋各国中有很多都信奉伊斯兰教,而郑和自己就是一个虔诚的穆斯林。( 郑和之后,再无郑和 )

- 胜利的朱棣正面带笑容庆祝自己的胜利,但他的内心仍然是忐忑不安的。他很明白,对他而言,每一次战斗都是决战,从他起兵的那一刻起,自己就已经背上了反贼的罪名。除了那几个唯恐天下不乱的心腹外,天下是没有几个人支持他的。

- 事实告诉我们,为了名利去做一件事情也许可以获得动力和成功,但要成就大的事业,需要的是另一种决心和回答——为了读书而读书。

- 一展胸中抱负,不负平生所学,足矣。

- 强而不欺,威而不霸,这才是一个伟大国家和民族的气度与底蕴。

- 好的皇帝就如同现代足球场上的好裁判,四处都有他的身影,不知疲倦地奔跑,却从不轻易打断比赛的节奏,即使出现违规行为,也能够及时制止,并及时退出,不使自己成为场上的主角。这样的裁判才是好裁判。不干扰百姓们的生活,增加他们的负担,为其当为之事,治民若水,因势利导,才是皇帝治国的最高境界。这样的皇帝才是好皇帝。

公众号链接 :