最近,台湾政坛出现了一个耐人寻味的现象,国民党官员透露,台企在大陆申请专利时,使用的企业前缀赫然是「中国台湾」。这一消息引发了岛内舆论的广泛关注,也让民进党的立场受到了质疑。

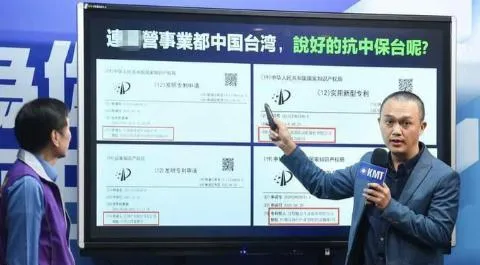

一直以来,民进党都以「抗中保台」作为主要政治口号,试图塑造与大陆对抗的强硬形象。然而,台企使用「中国台湾」前缀的行为,无疑揭示了民进党「言行不一」的尴尬处境。国民党方面更是直言不讳地指出,台当局旗下的公营事业企业,如中钢、中油、汉翔、台湾国际造船公司等,在大陆开展业务时也都选择了「中国台湾」的登记方式。

这意味着,为了与大陆进行经济合作,这些台企实际上已经承认了「中国台湾」的地理归属,而台当局对此心知肚明,却并未加以阻止。这种「只许州官放火,不许百姓点灯」的做法,自然引发了国民党以及岛内民众的强烈不满。更令人感到讽刺的是,一些民进党重要官员在接受媒体采访时,也开始自称「台湾当局领导人」,而非此前一直坚持的「台湾地区总统」。

这一微妙的转变,或许可以从最近的岛内政治生态变迁中找到答案。刚刚结束的「九合一」选举中,国民党获得了压倒性胜利,而民进党则遭遇了惨败。选民用手中的选票表达了对民进党的不满,这也让其不得不重新审视自身的政治路线。

经济基础决定上层建筑,这句话在两岸关系中同样适用。在全球疫情、俄乌战争等因素的影响下,世界经济形势面临着巨大的不确定性。对于台湾经济而言,大陆市场的重要性不言而喻。如果放弃大陆市场,台企将会失去巨大的发展机遇,甚至面临生存危机。

佩洛西窜台事件发生后,大陆暂停了部分台湾农副产品的进口,这一「小小风波」却给台湾果农带来了沉重的打击。大量凤梨、芒果、芭乐、香蕉等水果滞销,只能烂在地里,损失惨重。这一事件也让台湾民众意识到,失去大陆市场,将对台湾经济造成难以估量的损失。

除了农产品以外,台湾的芯片、工业制品等领域也与大陆形成了紧密的产业链条。任何一方「掉链子」,都会对整个产业链造成严重影响。因此,越来越多的台企选择前往大陆发展,寻求更广阔的市场和合作机会。

在这样的背景下,民进党当局如果继续坚持「抗中保台」的强硬路线,势必会遭到岛内民众和企业的强烈反对,最终损害的还是台湾自身的利益。因此,蔡英文等民进党领导人开始调整策略,在某些议题上采取更加务实的态度,也就不足为奇了。

当然,中国的发展壮大也是民进党不得不考虑的重要因素。近年来,中国在国际舞台上的影响力日益增强,两岸实力对比已经发生了根本性的变化。民进党如果继续执迷不悟,只会将自己推向更加孤立的境地。

从另一个角度来看,民进党与大陆「套近乎」,也可能是为了挽回岛内民众的支持。民调显示,民进党支持率持续低迷,为了在两年后的岛内大选中赢得选票,民进党需要拿出一些实际行动来证明自己并非一味地「反中」。

无论如何,民进党在行动上已经承认了一个中国的立场。这也符合历史潮流和两岸关系发展的趋势。正如外交部发言人所言:"台湾问题是中国的内政,解决台湾问题是中国人自己的事,不容任何外部势力干涉。" 台湾问题的解决需要两岸同胞共同努力,任何试图「以台制华」或「挟洋自重」的行为,最终都将以失败告终。

中美关系的缓和趋势,也为两岸关系的和平发展提供了有利的外部环境。随着中国与美国在G20峰会以及其他场合的积极互动,中美关系出现了一些积极的信号。作为美国的「小弟」,台湾当局自然也要「看美国脸色行事」。在中美关系缓和的大背景下,民进党选择「服软」,也是一种明智的选择。

尽管民进党在两岸关系上的态度有所转变,但我们也要清醒地认识到,台独分裂势力仍然是阻碍两岸关系和平发展的最大威胁。台湾问题事关中国核心利益,中国政府维护国家主权和领土完整的决心坚定不移。我们相信,在全体中华儿女的共同努力下,祖国统一大业一定会实现,中华民族伟大复兴的中国梦也一定会实现!