比如解放战争末期,周公在【关于和平谈判问题的报告】就几乎是对蒋匪的公开嘲讽

蒋介石做了很好的运输大队长。我们的战士有很大部分是俘虏过来的,称为解放战士,有的部队,解放战士竟占百分之八十,少的也占百分之五十至六十,平均约占百分之六十五至七十。对于俘虏,我们实行即俘、即查、即补、即训、即打的办法,就是说士兵一俘虏过来就补充到部队,经过诉苦教育,就参加作战。在打黄伯韬(435)时,情形竟发展到上午的俘虏下午就参加作战。当时的解放战士现在有许多已经做了排长、连长。这种情形是世界战史上所少有的,若没有高度的政治训练是不可能的。今天我们部队民主化程度之高,连我们指挥的人都没有想到。 虽然毛泽东同志在井冈山时期就提出了在部队中建立民主集中制的制度, 但今天的发展的确出乎我们的意料之外。

而事实上,翻阅各种文集、文献选编,就会发现这种类似的嘲讽,早就遍及整场战争的各种讲话、报告,在1947 年 8 月 10 日,贺总长在绥德分区县委书记联席会议上的报告,就嘲讽道: 「我们利用蒋介石、胡宗南训练好的兵,去打蒋介石和胡宗南。」

我们边区的几个旅, 打了青化砭、羊马河、蟠龙、陇东等几个胜仗以后,部队也比以前扩大了很多,装备也比以前好得多了。过去我们用的是掷弹筒,现在有了六0炮;过去我们军队中没有俘虏兵,现在俘虏兵占了百分之八十。我们利用蒋介石、胡宗南训练好的兵,去打蒋介石和胡宗南。 同时,我们与胡宗南经过四个月的作战,已了解了他的作战方法,积累了不少经验,今后的仗就更加好打了,对消灭胡宗南也更有信心了。

两年后的,1949年2月8日,彭总长关于西北敌军动态及野战军部署致领袖电的报告上,也颇为戏谑的表示 西北野战军如今「绝对多数是四川人(除四纵外),基本上已成为南方军队。」

俘虏兵约占全军百分之八十,连队比例更大,班长绝大多数是俘虏兵,排长副排长亦近半数,连长指导员各军中均有个别。绝对多数是四川人(除四纵外),基本上已成为南方军队。

值得注意的是,这种对俘虏兵的大规模启用从来都不只是西北野战军的特例,在同样作为「重点进攻」地区的华东,亦是如此

陈总长就总结过,「我们补兵员十分之三是翻身农民, 十分之七是解放战士 ……一年来,我们补充了 二十万解放战士,十二万翻身农民。 」

我们补兵员十分之三是翻身农民, 十分之七是解放战士。 有些部队则不要,以翻身农民同别人换解放战士,后来因在困难时解放战士逃跑多,大家不愿要解放战士了。 部队补兵最好比例是翻身农民十分之四,解放战士十分之六。一年来,我们补充了二十万解放战士,十二万翻身农民。

这种大规模补充俘虏兵的经验甚至直接应用到了淮海战场的决战上,根据【淮海战役资料选】我们就能很清晰看见解放战士们同样英勇的身姿和革命军队即俘即补的政策

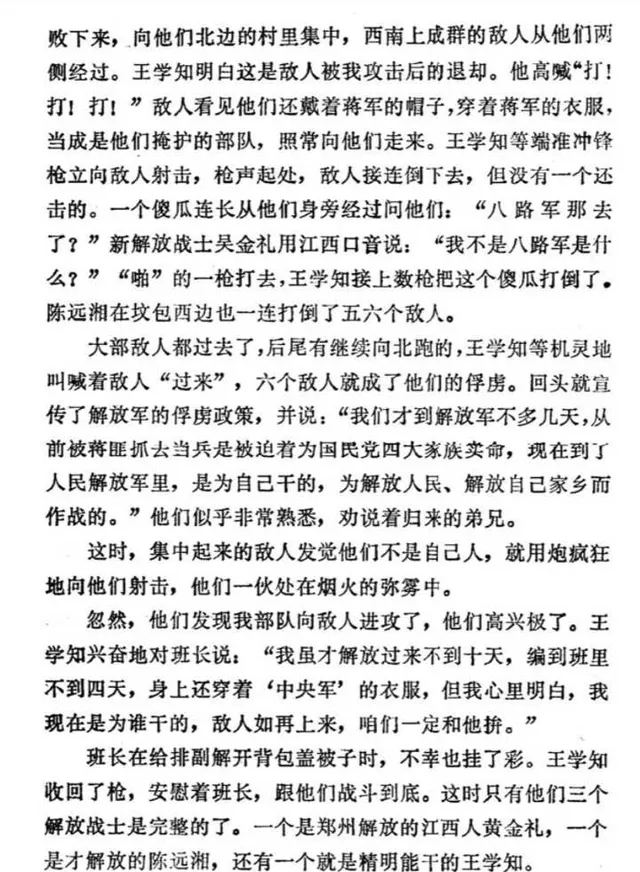

王学知明白这是敌人被我攻击后的退却。他高喊「打!打!打!」敌人看见 他们还戴着蒋军的帽子,穿着蒋军的衣服 ,当成是他们掩护的部队,照常向他们走来。王学知等端准冲锋枪立向敌人射击,枪声起处,敌人接连倒下去,但没有一个还击的。……王学知等机灵地叫喊着敌人「过来」,六个敌人就成了他们的俘虏。 回头就宣传了解放军的俘虏政策,并说:「我们才到解放军不多几天,从前被蒋匪抓去当兵是被迫着为国民党四大家族实命,现在到了人民解放军里,是为自己干的,为解放人民、解放自己家乡而作战的。」

……王学知兴奋地对班长说: 「我虽才解放过来不到十天,编到班里不到四天,身上还穿着「中央军」的衣服,但我心里明白,我现在是为谁干的,敌人如再上来,咱们一定和他拼。」

这就是我认为整场战争里最具嘲讽性质的一件事, 整个解放军的「百分之六十五至七十」都由国民党俘虏兵组成,几百万国民党俘虏对蒋介石集团也毫无忠诚可言,在解放军的俘虏营待几个月,搞搞诉苦思想运动和学习土改教育,就愿意作为解放战士拿起枪向南打垮自己曾经的同袍,跟着革命队伍去砸烂整个旧社会。

偏偏他们在解放军指挥下,军纪、战绩都远远超过了他们在蒋氏统治时期,对内打倒封建地主,对外赶走帝国主义,成为了中国人民当之无愧的解放者,而他们在诉苦思想运动里留下的各种诉苦资料,又作为历史文献成为定死蒋匪和旧社会的铁证。

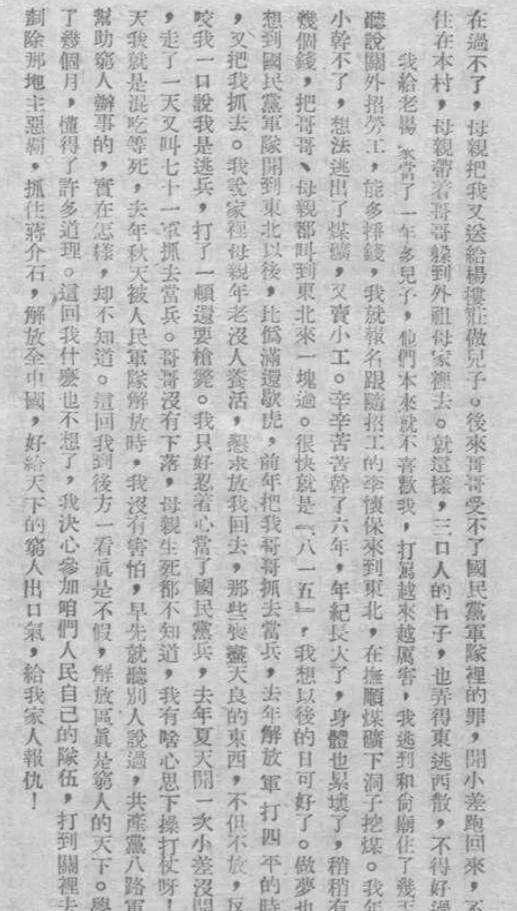

比如,在东北被解放的原蒋军第七十一军二等兵何庆祥,以下是他的诉苦

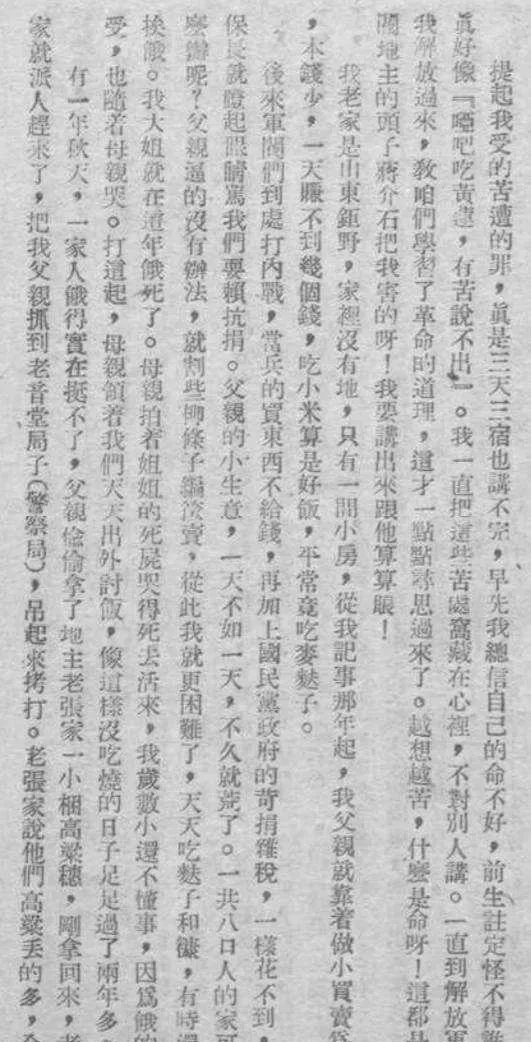

提起我受的苦遭的罪,真是三天三宿也讲不完,早先我总信自己的命不好,前生注定怪不得谁。真好像『哑吧吃黄莲,有苦说不出』。我一直把这些苦处窝藏在心里,不对别人讲。一直到解放军把我解放过来,教咱们学习了革命的道理,这才一点点寻思过来了。越想越苦,什么是命呀!这都是军阀地主的头子蒋介石把我害的呀!我要讲出来跟他算算帐!我老家是山东巨野,家里没有地,只有一开小房,从我记事那年起,我父亲就靠着做小买卖为生,本钱少,一天赚不到几个钱,吃小米算是好饭,平常竟吃麦麸子。

后来军阀们到处打内战,当兵的买东西不给钱,再加上国民党政府的苛捐杂税,一样花不到,乡保长就瞪起眼睛骂我们耍赖抗捐。父亲的小生意,一天不如一天,不久就荒了。 一共八口人的家可怎么办呢?父亲逼的没有办法,就割些柳条子编织卖,从此就更困难了,天天吃麸子和糠,有时还要挨饿,我大姐就在这年饿死了。母亲拍着姐姐的死尸哭得死去活来,我岁数小还不懂事,因为饿的难受,也随着母亲哭。打这起,母亲领着我们天天出外讨饭,像这样没吃烧的日子足足过了两年多。 有一年秋天,一家入饿得实在挺不了, 父亲偷偷拿了地主老张家一小捆高梁穗,刚拿回来,老张家就派人赶来了,把我父亲抓到老音堂局子(警祭局),吊起来拷打。老张家说他们高粱丢的多,全叫我家赔出来。我家穷得连一床被子都没有,夜里只盖四条破麻袋,叫我们拿啥赔呀! 后来经邻居们百般恳求,才算了事,可是父亲已经被打得满身是红血印子了,他老人家在家躺了十几天才将养过来。

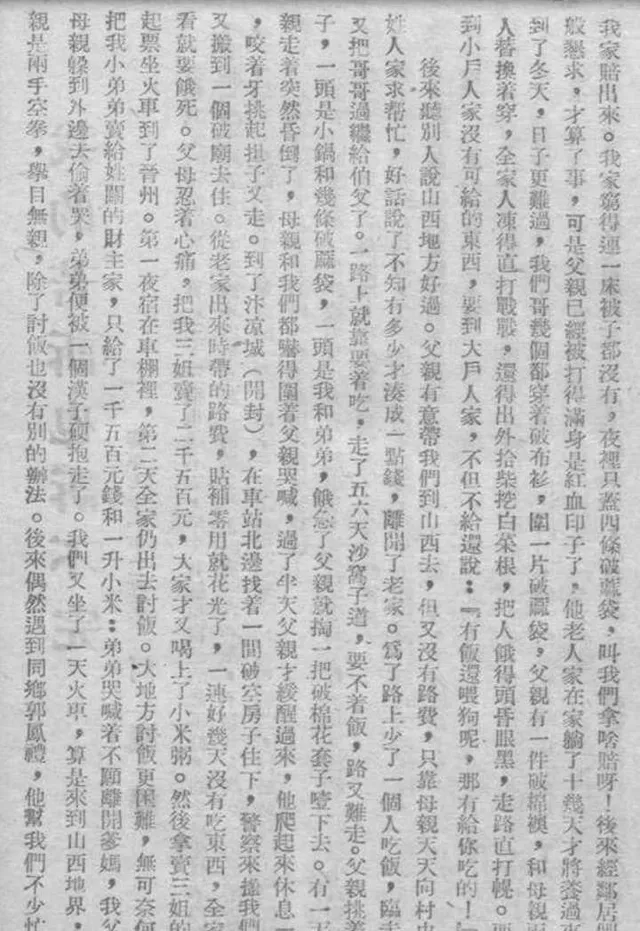

到了冬天,日子更难过,我们哥几个都穿着破布衫,围一片破麻袋,父亲有一件破棉袄,和母亲两个人替换着穿,全家人冻得直打战战,还得出外拾柴挖白菜根,把人饿得头昏眼黑,走路直打幌。

要饭到小户人家没有可给的东西,要到大户人家,不但不给还说:『有饭还喂狗呢,那有给你吃的!』 后来听别人说山西地方好过。父亲有意带我们到山西去,但又没有路费,只靠母亲天天向村中同姓人家求帮忙,好话说了不知有多少才凑成一点钱,离开了老家。为了路上少了一个人吃饭,临走时又把哥哥过继给伯父了。一路上就靠要着吃,走了五六天沙窝子道,要不着饭,路又难走。 父亲挑着担子,一头是小锅和几条破麻袋,一头是我和弟弟,饿急了父亲就掏一把破棉花套子噎下去。有一天父亲走着突然昏倒了,母亲和我们都吓得围着父亲哭喊,过了半天父亲才缓醒过来,他爬起来休息一会,咬着牙挑起担子义走。到了汴京城(开封),在车站北边找着一间破空房子住下,警察来摇我们,又搬到一个破庙去住。从老家出来时带的路费,贴补零用就花光了,一连好几天没有吃东西,全家眼看就要饿死。父母忍着心痛,把我三姐卖了二千五百元,大家才又喝上了小米粥。 然后拿卖三姐的钱起票坐火车到了晋州。第一夜宿在车棚里,第二全家仍出去讨饭。大地方讨饭更困难,无可奈何又

把我小弟弟卖给姓关的财主家,只给了一千五百元钱和一升小米:弟弟哭喊着不顾离开爹妈,我父亲母亲躲到外边去偷着哭,弟弟便被一个汉子硬抱走了。 我们又坐了一天火车,算是来到山西地界,父亲是两手空拳,举目无亲,除了讨饭也没有别的办法。后来偶然遇到同乡郭凤礼,他帮我们不少忙。

我二姐嫁给他做老婆,他送给我们一头牛,替我们和了两垧多地。从此我家才不出去讨饭,大人小孩辛辛苦苦的侍弄那两多地,头一年麦子收成很好,父亲非常高兴,算计再接着种几年,就不愁没饭吃了。可是官僚军阀和地主估上风的旧社会,怎能让穷人得一天好日过呀! 第二年的田虽然耕得不错,也不知为什么事,国民党派了队伍来抓郭凤礼,没抓着郭凤礼就向我家要人,说我们是他的亲戚,必定知道下落。我家被逼无奈,只得丢下眼看要收成的庄稼,历尽千辛万苦又徐偷的逃回山东。

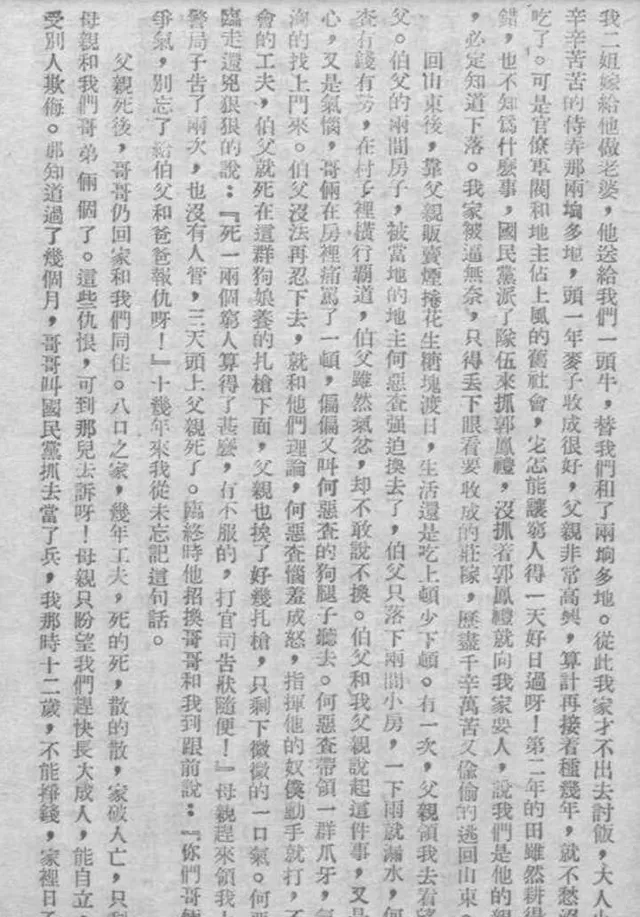

回山东后,靠父亲贩卖烟卷花生糖块渡日,生活还是吃上顿少下顿。有一次,父亲领我去看望伯父。伯父的两间房子,被当地的地主何恶査强迫换去了,伯父只落下两间小房,一下雨就漏水,何恶査有钱有势,在村子里横行覇道,伯父虽然气忿,却不敢说不换。伯父和我父亲说起这件事,又是伤心,又是气恼, 哥俩在房里痛骂了一顿,偏偏又叫何恶査的狗腿子听去。何恶查带领一群爪牙,气汹汹的找上门来。伯父没法再忍下去,就和他们理论,何恶查恼羞成怒,指挥他的奴仆动手就打,不大会的工夫,伯父就死在这群狗娘养的扎枪下面,父亲也挨了好几扎枪,只剩下微微的一口气。何恶查临走还凶狠狠的说:『死一两个穷人算得了甚么,有不服的,打官司告状随便!』 母亲赶来领我上巡警局子告了两次,也没有人管,三天头上父亲死了。临终时他招唤哥哥和我到跟前说:『你们哥俩要争气,别忘了给伯父和爸爸报仇呀!」十几年来我从未忘记这句话。

父亲死后,哥哥仍回家和我们同住。八口之家,几年工夫,死的死,散的散,家破人亡,只剩下母亲和我们哥弟俩个了。这些仇恨,可到那儿去诉呀!母亲只盼望我们赶快长大成人,能自立,不受别人欺侮。 那知道过了几个月,哥哥叫国民党抓去当了兵,我那时十二岁,不能挣钱,家里日子实在过不了,母亲把我又送给杨楼庄做儿子。后来哥哥受不了国民党军队里的罪,开小差跑回来,不敢住在本村,母亲带着哥哥躲到外祖母家里去。就这样,三口人的日子,也弄得东逃西散,不得好过!

我给老杨家当了一年多儿子,他们本来就不喜欢我,打骂越来越厉窖,我逃到和尙庙住了几天,听说关外招劳工,能多挣钱,我就报名跟随招工的李怀保来到东北,在抚顺煤矿下洞子挖煤。我年纪小干不了,想法逃出了煤旷,又卖小工。辛辛苦苦干了六年,年纪长大了,身体也累坏了,稍稍有了几个钱,把哥哥、母亲都叫到东北来一块过。很快就是『八一五』,我想以后的日可好了。 做梦也没想到国民党军队开到东北以后,比伪满还歇虎,前年把我哥哥抓去当兵,去年解放军打四平的时候,又把我抓去。我说家里母亲年老没人养活,央求放我回去,那些丧尽天良的东西,不但不放,反而咬我一口说我是逃兵,打了一顿还要枪毙。

我只好忍着心当了国民党兵,去年夏天开一次小差没开成,走了一天又叫七十一军抓去当兵。哥哥没有下落,母亲生死都不知道,我有啥心思下操打仗呀!一天我就是混吃等死,去年秋天被人民军队解放时,我没有害怕,早先就听别人说过,共产党八路军是帮助穷人办事的,实在怎様,却不知道。这回我到后方一看真是不假,解放区真是穷人的天下。学习了几个月,懂得了许多道理。这回我什么也不想了,我决心参加咱们人民自己的队伍,打到关里去,铲除那地主何恶査,抓住蒋介石,解放全中国,好给天下的穷人出口气,给我家人报仇!

以上,我们完全可以认为,

首先,在第三次国内革命战争里, 各路将帅讲话发言里的直球嘲讽构成了对蒋氏政权的第一轮嘲讽。

其次,在事实层面上, 几百万被俘虏的国民党士兵对蒋氏和国民党毫无忠诚,甚至有着深恶痛绝的阶级仇视,而这种阶级仇恨最终在革命队伍的引导下,化作了摧毁蒋家王朝的重大精神动力,这不可不谓是第二轮嘲讽。

最后, 这数以百万计俘虏,留下近乎海量的诉苦资料,又定死蒋家王朝的历史评价,把这个肮脏的、吃人的半殖民地政权残害自己国民的铁证给留存下来,由此便是第三轮嘲讽——从历史视角的嘲讽。