抗美援朝美军俘虏:身在战俘队还不忘要"特权"

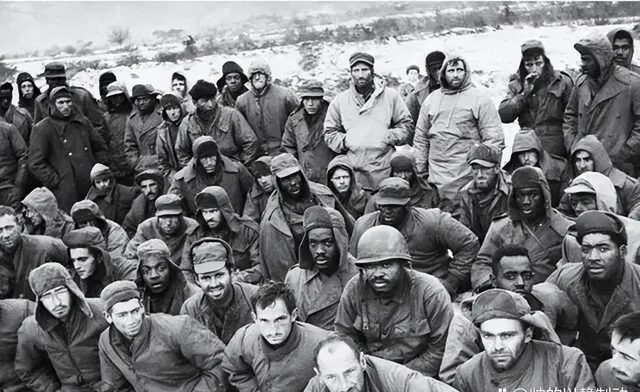

1950年11月,抗美援朝战争进入白热化阶段。志愿军以劣势装备击败了号称"世界第一"的美军,俘虏了大批美军士兵。这些身处异国他乡的美军俘虏,本应感恩于志愿军的人道主义待遇,却仍然保持着骄傲自大的态度。他们在战俘营中频频闹事,要求特殊待遇,甚至还妄图逃跑。面对这些"麻烦制造者",志愿军究竟采取了怎样的措施?美军俘虏的这些行为又反映了什么样的心理状态?在战俘营中,中美双方展开的这场无硝烟的较量,又会给我们带来怎样的启示?

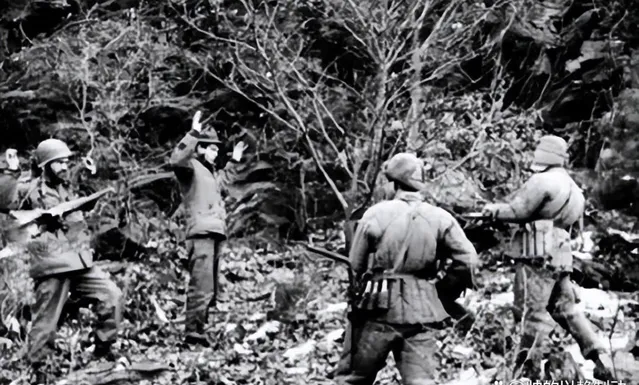

1950年11月下旬,志愿军第38军俘虏营迎来了一批新的"客人"。这些美军俘虏刚被押解进入营地,就开始展现出他们的傲慢本性。一名叫约翰·史密斯的美军中尉走在队伍最前面,他环顾四周,对着身边的翻译老王大声抱怨道:"这就是你们安排的住处?连个像样的房子都没有!"

老王耐心地解释道:"这里是战区,我们的战士都住在简易帐篷里,你们的待遇已经很好了。"然而,史密斯并不买账,他继续喋喋不休:"我可是美国军官,怎么能和普通士兵住在一起?我要求单独的房间!"

这种傲慢的态度在战俘营中并非个例。不少美军俘虏仍然保持着他们在军中的等级观念,认为自己应该得到特殊待遇。有一次,俘虏营组织放风活动,一名美军少校居然要求白人和黑人分开活动。他理直气壮地对管理人员说:"这是我们的传统,黑人就应该和黑人在一起。"

这种赤裸裸的种族歧视行为立即引起了志愿军管理人员的强烈反对。负责管理的李队长严厉地批评道:"在这里,所有俘虏都是平等的。我们不允许任何形式的歧视!"尽管如此,一些美军俘虏仍然私下里对黑人俘虏冷嘲热讽,甚至发生过肢体冲突。

除了种族歧视,美军俘虏对伙食问题的抱怨更是没完没了。有一天中午,俘虏营食堂供应的是玉米面粥和咸菜。一位名叫汤姆·威尔逊的美军上士一看到这样的伙食,立刻拍案而起:"这叫什么饭?连猪食都不如!我们要吃肉,要喝咖啡!"

面对这样的无理要求,负责伙食的张师傅无奈地解释道:"现在是战时,物资紧缺。我们的战士吃的也是这些,已经尽力给你们改善伙食了。"然而,威尔逊依旧不依不饶,甚至煽动其他俘虏一起抗议。

这种对伙食的不满情绪在战俘营中持续发酵。有些美军俘虏甚至将剩饭剩菜倒在地上,以此表达他们的不满。这种行为不仅浪费粮食,还给管理工作带来了很大困扰。

更令人哭笑不得的是,一些美军俘虏还保持着他们在美国的生活习惯。有一天,一位叫杰克·布朗的美军中士居然要求提供冰镇可乐和汉堡包。当他被告知这些东西根本不可能提供时,他居然说:"那至少给我们一些巧克力和香烟吧,这可是我们的基本权利!"

这种近乎无理取闹的要求,反映出美军俘虏对现实处境的认知严重脱节。他们似乎忘记了自己是战俘的身份,仍然沉浸在美国优越生活的幻想中。

然而,最令人震惊的是,一些美军俘虏竟然还妄图逃跑。1951年初的一个夜晚,三名美军士兵趁着值班战士不注意,偷偷溜出了营地。他们幻想着能够穿越敌后,重返美军阵地。然而,他们显然低估了朝鲜百姓的警惕性。第二天一大早,这三名逃跑的美军就被当地村民抓获,押送回了战俘营。

面对这些傲慢、自大且不知悔改的美军俘虏,志愿军展现出了极大的耐心和克制。他们始终坚持人道主义原则,既不迎合俘虏的无理要求,也不采取报复性措施。这种处理方式,既体现了中国军队的道德操守,也在无形中对美军俘虏产生了潜移默化的影响。

面对美军俘虏的种种无理要求和傲慢行为,志愿军展现出了令人钦佩的克制和人道主义精神。这种精神不仅体现在对俘虏的日常管理中,更体现在志愿军为改善俘虏生活条件所做的不懈努力。

1951年2月,志愿军总部下发了一份关于优待俘虏的指示。这份指示明确要求,要严格遵守国际公约,保障俘虏的基本权利,同时还要尽可能改善他们的生活条件。这一政策的出台,既源于中国军队优待俘虏的传统,也是基于争取国际舆论支持的战略考虑。

在这一政策指导下,各战俘营开始采取一系列措施改善俘虏的生活条件。以第38军俘虏营为例,营长刘志宏组织召开了一次专门会议,研究如何落实总部的指示。会上,刘营长强调:"我们要用实际行动向这些美军俘虏证明,什么是真正的人道主义。"

首先,志愿军着手改善俘虏的伙食问题。考虑到美军俘虏不习惯中国式饮食,营部特意从后方调来了会做西餐的厨师。这位名叫张大川的厨师曾在上海的西餐厅工作过,对西式烹饪有一定了解。在有限的条件下,张大川尽力为俘虏们烹制一些西式简餐,如土豆泥、炖牛肉等。

虽然仍然无法满足一些俘虏的过分要求,但这种努力还是得到了不少俘虏的认可。一位名叫迈克·约翰逊的美军中士在日记中写道:"今天的午餐是炖牛肉和土豆泥,虽然和家乡的味道有些差距,但已经比之前好多了。至少他们在努力满足我们的需求。"

除了改善伙食,志愿军还注重改善俘虏的居住环境。1951年春天,志愿军组织俘虏们参与到营房的修缮工作中。他们提供了必要的工具和材料,让俘虏们自己动手改善居住条件。这不仅改善了生活环境,也给了俘虏们一些事做,缓解了他们的心理压力。

在医疗方面,志愿军更是不遗余力。1951年3月,第38军俘虏营爆发了一场流感。面对这种情况,营部立即调集了大量医疗资源,甚至不惜动用志愿军自己的药品储备来救治俘虏。负责医疗工作的李医生回忆说:"当时我们自己的药品也很紧缺,但是看到那些生病的俘虏,我们还是尽全力救治。这不仅是出于人道主义考虑,也是我们中华民族仁爱精神的体现。"

在文化教育方面,志愿军也做了大量工作。他们为俘虏提供了书籍、报纸等阅读材料,甚至还组织了一些文化活动。1951年5月,第38军俘虏营举办了一场别开生面的文艺晚会。在这场晚会上,不仅有志愿军战士的节目,还邀请了一些有才艺的俘虏登台表演。

一位名叫杰克·史密斯的美军上等兵在晚会上演唱了一首乡村民谣。当他唱完后,全场响起了热烈的掌声。这一刻,仿佛战争的阴霾暂时消散,取而代之的是人性的光辉。杰克后来在给家人的信中写道:"那是我在战俘营中最难忘的一个夜晚。我突然意识到,即使是敌人,也可以欣赏同样的音乐。"

志愿军的这些人道主义政策,不仅改善了俘虏的生活条件,也在潜移默化中影响着俘虏的思想。越来越多的美军俘虏开始对志愿军产生了新的认识。他们惊讶地发现,这些被他们称为"共产党"的中国军人,竟然如此重视人道主义精神。

然而,志愿军的这种做法也引发了一些争议。有些志愿军战士不理解为什么要对俘虏如此"优待"。对此,政治委员王建国在一次政治学习会上解释道:"我们优待俘虏,不仅是出于人道主义考虑,更是为了展示我们的道德优势。这种优势,往往比武器更有力量。"

随着时间的推移,志愿军的人道主义政策开始显现出效果。越来越多的美军俘虏开始反思战争,甚至有人公开表示反对美国政府的侵略政策。这种思想上的变化,无疑是志愿军人道主义政策的最大胜利。

随着时间的推移,志愿军的人道主义政策逐渐产生了效果。许多美军俘虏开始反思自己的处境,甚至对战争本身产生了质疑。这种思想上的转变,是一个缓慢而复杂的过程,其中既有对现实处境的无奈接受,也有对志愿军行为的真诚感激。

1951年夏天,第38军俘虏营迎来了一位特殊的"客人"。这位名叫罗伯特·威廉姆斯的美军中尉,是一名哈佛大学的历史学毕业生。在被俘之前,他对共产主义持强烈的敌意。然而,在俘虏营中的经历,却让他开始重新思考自己的立场。

威廉姆斯在俘虏营中的表现一开始并不突出。他沉默寡言,很少与其他俘虏或管理人员交流。然而,他的这种态度引起了政治教导员李明的注意。李明觉得,这位受过高等教育的军官,或许能成为影响其他俘虏的关键人物。

于是,李明开始有意识地与威廉姆斯接触。他经常借口讨论历史问题,与威廉姆斯展开对话。在这些对话中,李明不急于灌输自己的观点,而是耐心倾听威廉姆斯的想法,并适时提出一些引导性的问题。

渐渐地,威廉姆斯开始对李明敞开心扉。在一次谈话中,他坦言道:"我曾经认为,共产主义就是邪恶的代名词。但是在这里,我看到的却是另一番景象。你们对我们的态度,让我开始怀疑自己过去的认知是否正确。"

李明没有急于表态,而是继续引导威廉姆斯思考。他说:"每个人都有自己的立场和观点,重要的是要用开放的心态去看待不同的思想。你既然学过历史,想必了解历史的复杂性。"

这番对话给威廉姆斯带来了深刻的触动。他开始主动阅读志愿军提供的一些书籍,其中包括马克思、恩格斯的著作,以及一些介绍中国革命历史的材料。虽然他并未完全接受这些理论,但这些阅读确实拓宽了他的视野。

威廉姆斯的变化也影响了其他俘虏。有一天,一位叫杰克·汤普森的美军士兵找到威廉姆斯,问道:"长官,你怎么看待我们现在的处境?我们是不是应该继续抵抗?"

威廉姆斯沉思片刻,回答道:"杰克,我们确实是俘虏,但我们并未失去人格尊严。志愿军对我们的态度,让我开始思考,我们参与这场战争的意义是什么。也许,我们应该用更开放的态度去看待这个世界。"

这番话在俘虏中引起了不小的震动。越来越多的俘虏开始反思自己的处境和战争的意义。有些人甚至开始主动学习中文,希望能更好地了解这个曾经被他们视为敌人的国家。

1951年秋天,俘虏营组织了一次辩论会,主题是"战争与和平"。威廉姆斯作为主要发言人之一,公开表示:"我们参与这场战争,可能是出于一种错误的认知。现在看来,和平才是人类应该追求的最高目标。"

这场辩论会上,不少俘虏表达了类似的观点。虽然仍有一些人坚持原有立场,但整体氛围已经发生了明显变化。志愿军的政治教导员们欣喜地发现,他们的努力正在逐渐收获成果。

然而,并非所有俘虏都经历了这样的思想转变。仍有一部分人固守成见,拒绝接受新的观点。他们将那些转变思想的同伴视为"叛徒",甚至发生过一些肢体冲突。面对这种情况,志愿军采取了谨慎的态度,既不强制干预,也不放任自流。他们继续坚持教育和感化的方针,相信时间会带来更多改变。

1952年初,一件意外事件进一步推动了俘虏们的思想转变。一名叫约翰·史密斯的美军士兵在劳动中不慎受伤。志愿军的医护人员不顾自身安危,冒着炮火将其送往后方医院救治。这一举动深深触动了许多俘虏。

史密斯康复后,在一次集会上公开表示:"我曾经认为中国人都是野蛮残忍的。但是,他们用实际行动告诉我,什么是真正的人性。我为自己过去的偏见感到羞愧。"

这番发言在俘虏中引起了强烈反响。越来越多的人开始反思自己过去的认知,并对志愿军产生了新的认识。有些俘虏甚至开始主动参与一些志愿劳动,帮助改善营地环境。

随着停战谈判的进行,俘虏们的思想状态也在不断变化。当得知可能即将被释放时,许多人表现出了复杂的情绪。有人欣喜若狂,有人却流露出不舍之情。威廉姆斯在日记中写道:"我即将离开这个曾经被我视为地狱的地方。然而,正是在这里,我重新认识了自己,也重新认识了这个世界。"

1953年7月27日,朝鲜战争双方在板门店签署了停战协定。随后,美军俘虏的释放工作正式开始。这个过程充满了复杂性和戏剧性,反映了当时的国际政治局势和意识形态冲突。

释放工作的第一个挑战是俘虏的甄别。根据停战协定,所有俘虏都有权选择是否返回原籍。这一条款的实施引发了一系列复杂的情况。在第38军俘虏营,一些俘虏公开表示不愿意返回美国。其中最引人注目的是罗伯特·威廉姆斯中尉。他在一次公开场合宣布:"我选择留在中国。在这里,我找到了新的人生目标。"

威廉姆斯的决定在俘虏中引起了轩然大波。有人支持他的选择,认为这是个人自由的体现;也有人指责他背叛祖国。面对这种情况,志愿军采取了谨慎的态度。政治教导员李明说:"我们尊重每个人的选择,但也要确保这些选择是在自由意志下做出的。"

为了确保甄别过程的公正性,联合国军方面派出了观察员。1953年8月5日,第一批观察员抵达第38军俘虏营。他们的到来给营地带来了一丝紧张气氛。志愿军严格按照协议,允许观察员与俘虏自由接触。

在甄别过程中,出现了一些意想不到的情况。有一位名叫汤姆·约翰逊的美军士兵,原本表示要回国,但在最后一刻改变了主意。他对观察员说:"我在这里学到了很多东西,我想留下来继续学习中国的文化。"这种情况给甄别工作带来了不少麻烦,但志愿军和观察员都尊重了约翰逊的选择。

随着甄别工作的进行,俘虏们被分成了两组:选择回国的和选择留下的。这个过程充满了离别的伤感。曾经朝夕相处的战友,如今要分道扬镳。在一次告别仪式上,选择回国的杰克·汤普森对选择留下的威廉姆斯说:"虽然我不理解你的选择,但我尊重你的决定。希望有朝一日,我们能再相见。"

1953年8月15日,第一批选择回国的美军俘虏离开了第38军俘虏营。他们乘坐卡车前往板门店,在那里与联合国军方面交接。离开时,许多俘虏向留守的志愿军战士挥手告别。有人甚至用蹩脚的中文说了声"谢谢"。这一幕让在场的志愿军战士感到既欣慰又复杂。

然而,释放过程并非总是顺利的。在一些俘虏营中,出现了一些极端分子试图阻止他人选择留在中国。在第42军俘虏营,一群激进分子甚至策划了一次暴动,企图强行带走那些选择留下的俘虏。志愿军及时发现并制止了这一行动,确保了甄别过程的顺利进行。

释放工作持续了几个月。在这个过程中,志愿军始终保持着高度的警惕和严谨的工作态度。他们不仅要确保每个俘虏的选择都是自愿的,还要防止可能出现的意外情况。

1953年9月6日,最后一批选择回国的美军俘虏离开了中国境内的俘虏营。至此,大规模的释放工作基本结束。然而,对于那些选择留在中国的美军俘虏,他们的故事才刚刚开始。

志愿军为这些选择留下的人制定了特别的安置计划。他们被安排到不同的地方,有的去了工厂,有的去了农村,还有一些人进入了高等院校学习。威廉姆斯就被安排到北京大学,学习中国历史和文化。

然而,这些留下的美军俘虏的命运并非一帆风顺。随着国际局势的变化,他们中的一些人后来选择返回美国。1965年,威廉姆斯就是其中之一。当他踏上回国的飞机时,他对送行的中国朋友说:"无论如何,这段经历永远改变了我的人生。"

美军俘虏的释放过程,不仅是一个技术性的军事行动,更是一个充满人性光辉的历史时刻。它展示了在极端情况下,人性的复杂性和多样性。无论是选择回国还是留下,每个人的决定都值得尊重。这个过程也为后来的国际人道主义法律的发展提供了宝贵的经验。

美军俘虏在中国志愿军俘虏营的经历,对战后的中美关系产生了深远而复杂的影响。这种影响不仅体现在政治外交层面,更深入到了两国民间交流的方方面面。

1954年,第一批返回美国的前俘虏们刚刚适应了新的生活。其中,来自俄亥俄州的约翰·史密斯引起了媒体的广泛关注。史密斯在一次电视采访中公开表示:"在中国的经历改变了我的世界观。我看到了一个完全不同的中国,那里的人民友善而勤劳。"这番言论在当时的美国社会引起了巨大震动。一些人认为史密斯是被洗脑了,而另一些人则开始重新思考对中国的看法。

史密斯的言论引发的争议甚至惊动了国会。1955年2月,国会举行了一次特别听证会,主题是"朝鲜战争美军俘虏的经历及其影响"。多名前俘虏被邀请作证。其中,曾在第38军俘虏营的罗伯特·威廉姆斯的证词尤为引人注目。他说:"志愿军对待我们的方式,与我们曾经被告知的完全不同。这让我意识到,我们对中国的认知可能存在严重偏差。"

这次听证会的结果引发了美国政府内部对对华政策的反思。国务院的一份内部备忘录指出:"我们需要重新评估对中国的认知,以制定更加务实的政策。"虽然这份备忘录并未立即改变美国的对华政策,但它为后来的政策调整埋下了种子。

在民间层面,前俘虏们的经历也在潜移默化地影响着美国公众的看法。1957年,一群前俘虏组织了一个名为"中美友好协会"的民间组织。该组织致力于促进中美两国民间的文化交流。他们组织了一系列活动,如中国文化展览、中国电影放映会等,让更多美国人了解真实的中国。

这个组织的活动引起了美国政府的警惕。FBI曾对该组织进行过调查,怀疑其可能受到中国政府的影响。然而,调查结果显示,这仅仅是一个由前俘虏自发组织的民间团体。这一发现让美国政府意识到,民间交流的力量不容忽视。

1960年代初,中美关系仍处于冰冻期。然而,一些前俘虏却在默默地推动两国关系的解冻。1962年,曾在俘虏营学习中医的托马斯·怀特在纽约开设了一家中医诊所。这家诊所不仅为当地居民提供了一种新的医疗选择,也成为了一个传播中国文化的窗口。怀特经常在诊所里举办中国文化讲座,吸引了不少对中国感兴趣的美国人。

1965年,一件意想不到的事情发生了。曾经选择留在中国的威廉姆斯决定回到美国。他的回归引起了巨大轰动。许多人好奇他在中国的经历,以及他为什么最终选择回国。威廉姆斯在接受记者采访时说:"我在中国度过了人生中最有意义的十年。我回来是为了搭建一座桥梁,让更多美国人了解真实的中国。"

威廉姆斯的回归为中美民间交流注入了新的活力。他开始在全国各地进行演讲,分享他在中国的所见所闻。虽然他的言论有时会引起争议,但也让更多美国人开始思考中美关系的未来。

1971年,当尼克松总统宣布即将访问中国时,许多人都感到惊讶。然而,对于那些曾经的俘虏们来说,这似乎是一个必然的结果。他们多年来的努力终于看到了成果。在尼克松访华期间,几位前俘虏被邀请作为非官方顾问,为美国代表团提供建议。他们的经历和见解为中美关系的突破性进展做出了独特的贡献。

随着中美关系的正常化,越来越多的美国人开始关注中国。那些曾经的俘虏,如今成了中国问题的专家。他们中有人成为了大学教授,有人成为了商界领袖,还有人成为了外交官。他们的经历和见解,为中美关系的发展提供了宝贵的参考。

1979年,中美正式建交。在华盛顿举行的庆祝活动上,几位曾经的俘虏应邀出席。当他们看到中美两国国旗并肩飘扬时,不禁感慨万千。他们的个人经历,从一个独特的角度见证了中美关系的跌宕起伏。

然而,俘虏经历对中美关系的影响并非都是积极的。一些前俘虏对中国的负面看法也在一定程度上影响了美国公众的认知。特别是在一些敏感时期,他们的言论常常被用来批评中国。这种复杂的影响,反映了中美关系的多面性和复杂性。