本文陈述内容参考的官方信息来源,均赘述在文章末尾。

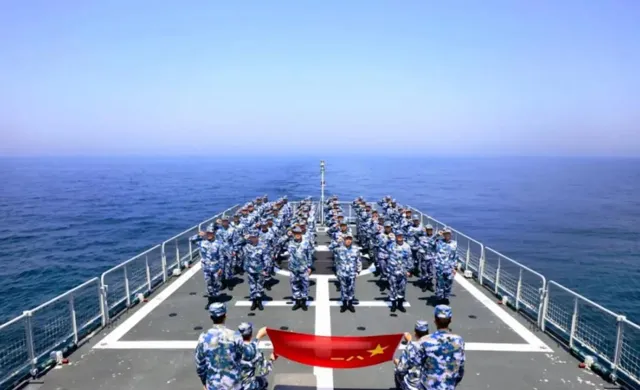

在这个秋高气爽的九月,一场看似平静实则暗流涌动的国际博弈正在悄然展开。太平洋的海面上,各国军舰的身影此起彼伏,而在遥远的欧洲,北约秘书长斯托尔滕贝格的声音则穿越重洋,直指中国。

面对这一切,中国选择了沉默,但这沉默背后,又蕴藏着怎样的力量?

让我们把时间拨回到八月底。彼时,美国主导的"环太平洋-2024"军演刚刚落下帷幕。一艘退役的4万吨级航母在众多国家的"围攻"下沉入太平洋,这场演习的意图不言而喻。然而,对某些参与国来说,这似乎只是一个开胃菜。

意大利的"加富尔"号航母在军演结束后并未急于返航,而是悠然驶入了日本横须贺港。紧接着,它又与日本的"出云"号准航母一起,参与了一场多国联合训练。这两艘航母的"同框",在外交和军事层面都释放出不寻常的信号。

与此同时,德国也按捺不住,准备派出军舰前往亚太地区。有消息称,德国军舰可能会在不通知中国的情况下穿越台湾海峡。这一举动若成真,无疑会成为一枚重磅炸弹,引发新一轮的地缘政治震荡。

在这些军事动作背后,我们不难看出美国的身影。作为全球超级大国,美国一直试图通过各种方式维持其在亚太地区的影响力。

然而,随着中国实力的不断增强,美国发现仅凭自己的力量已经难以达成目标。于是,借助北约盟友的力量成为了一个自然的选择。

就在各国军舰在亚太海域频繁活动之际,北约秘书长斯托尔滕贝格选择了另一种方式来施加压力。

9月6日,他在挪威发表演讲时,将矛头直指中国。斯托尔滕贝格声称中国是俄乌冲突的"决定性推动者",并呼吁中国停止对俄罗斯的军事援助。

更引人注目的是,斯托尔滕贝格给中国提出了两个选择:要么停止支持俄罗斯,换取欧洲的"善意与感激";

要么继续当前的路线,但可能面临利益和声誉受损的风险。这番言论,虽然包装成了善意的建议,实则是赤裸裸的威胁。

面对这一系列的挑战,中国的反应却出人意料地平静。没有激烈的口头抨击,也没有急于表态。这种沉默,在某些人看来可能是软弱的表现,但了解中国的人都知道,这恰恰是中国特有的应对方式。

正所谓"静水流深",中国的沉默并不意味着无所作为。就在北约各国军舰频繁活动的同时,中俄两国也开展了一场规模空前的联合军演。

从日本海到北冰洋,再到地中海,中俄两国的军舰展示了令人瞩目的存在感。这无疑是对北约行动的一种无声回应。

然而,国际政治从来都不是非黑即白的。就在北约秘书长对中国发出"警告"的三天后,挪威首相斯特勒却踏上了访华之旅。

更有意思的是,斯特勒在出发前就公开表示,中国和挪威是相互尊重的朋友,挪威不会选择"完全倒向美国"。

斯特勒的这番表态,不仅显示了北约内部的分歧,也揭示了国际关系的复杂性。在全球化深入发展的今天,每个国家都在寻求利益的最大化。单纯地选边站队已经不能满足大多数国家的需求。

回顾历史,我们会发现这种情况并不罕见。上世纪70年代,在中美关系解冻的过程中,尼克松总统访华就曾引发了国际社会的震动。

当时,许多人也无法理解为什么强烈反共的美国会突然与中国握手言和。但事实证明,这种看似矛盾的行为背后,往往隐藏着更深层次的战略考量。

如今,我们似乎又看到了类似的情景。一方面,北约在军事上对中国施压;另一方面,一些北约成员国却在积极寻求与中国的合作。这种复杂的局面,恰恰反映了中国在国际舞台上日益增长的影响力。

对中国来说,这无疑是一个充满挑战的时期。但同时,这也是一个展示国家实力和外交智慧的机会。中国选择沉默,不代表没有底气,而是在等待最佳的时机来展示自己的立场。

在这个过程中,中国需要做的不仅仅是应对眼前的压力,更要着眼于长远的国际战略布局。如何在维护自身利益的同时,又不过度刺激其他国家,这是一个需要智慧和耐心的平衡。

值得注意的是,尽管面临压力,中国并未改变其基本的外交方针。和平发展、互利共赢仍然是中国外交的核心理念。

这一点,从中国对待挪威首相访华的态度就可见一斑。尽管挪威是北约成员国,中国仍然以开放的姿态欢迎斯特勒的到来。

这种做法,既体现了中国外交的自信,也显示了中国在国际舞台上的成熟。它告诉世界,中国不会因为一时的压力就改变自己的立场,但同时也愿意与任何怀有善意的国家进行对话和合作。

回到北约秘书长提出的两条路,我们不难看出,这实际上是一个虚假的选择题。无论中国选择哪一条路,最终的结果都将是有利于西方国家的。

但中国显然不会落入这个陷阱。相反,中国选择了第三条路——继续按照自己的节奏前进,不被外部压力所左右。

这种选择,源于中国对自身实力的自信,也源于对国际形势的清醒认识。在当今世界,任何国家都难以单独主导全球事务。合作共赢才是大势所趋。中国的沉默,或许正是在等待更多国家认识到这一点。

当然,我们也要承认,中国在国际舞台上还面临诸多挑战。如何更好地讲述中国故事,如何让世界更好地理解中国的发展道路,这些都是需要长期努力的课题。

但可以肯定的是,中国已经不再是那个可以被随意威胁或恐吓的国家了。

在未来的日子里,我们或许会看到更多的军事演习,听到更多的"警告"声音。但这些都不应该成为阻碍中国前进的绊脚石。相反,它们应该成为激励中国不断完善自身、提升实力的动力。

"泰山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深。"这句古语,也许正是对当前中国态度的最好诠释。

面对纷繁复杂的国际局势,中国选择以开放、包容的姿态迎接挑战,这种态度本身,就是一种力量的体现。

最后,我们不妨做个大胆的预测:当尘埃落定,当各方冷静下来,人们可能会发现,真正改变世界格局的,不是那些喧嚣的军演,也不是那些高调的警告,而是那些默默进行的务实合作。在这个过程中,中国的角色,必将越来越重要。

世界是复杂的,国际关系更是如此。但只要我们保持清醒的头脑,坚持走自己的道路,就没有什么坎是跨不过去的。

面对挑战,中国选择了沉默,但这沉默之中,蕴含着无穷的力量。让我们拭目以待,看看这份力量,将如何塑造未来的世界格局。

全文至此结束,最后,能奢求您的一个「点赞」吗?

参考资料:

上观新闻——高端访谈丨专访挪威首相斯特勒

中国报道杂志社——挪威首相访华:我们不会选择「完全倒向美国」的外交路线