2011年,歼-20横空出世,网友们给它起了个霸气侧漏的昵称——「黑丝带」,意思就是黑色的第四代战机。不过,这「辈分」问题后来却引发了不少争议,有人说它是四代机,有人则坚称它是五代机,真是让人摸不着头脑。#MCN首发激励计划#

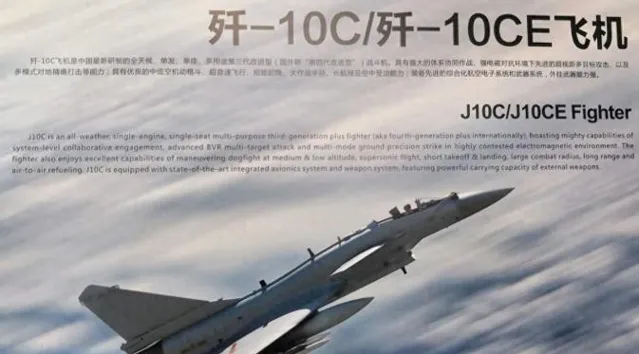

这几年,中国参加航展的时候,都会介绍歼-10是我们国家自主研发的第三代战斗机,所以很多人理所当然地认为,歼-20作为歼-10的「接班人」,应该是第四代战斗机。可是这样一来就尴尬了,按这个算法,中国最先进的战斗机只能和美俄的F-15、苏-27平起平坐,这怎么能忍?

那如果把歼-20看作是五代机呢?问题又来了,歼-10官方定位是三代机,那中国空军岂不是在四代机这一块儿直接「断片」了?所以,歼-20究竟是几代机,这问题一直困扰着不少军事迷。

前阵子,歼-20总设计师杨伟在一场演讲中,终于正面回应了这个「世纪难题」。杨伟表示,歼-20一开始确实是按照四代机的标准立项研发的,他也曾经建议上级把歼-20改称「五代机」

但考虑到当时研发工作是高度机密,各种文件里都写的是「四代机」,突然改名容易引起混乱,所以就一直沿用「四代机」这个说法。不过,杨伟也表示,虽然官方称呼是四代机,但网友们想叫它「五代机」也完全没问题。

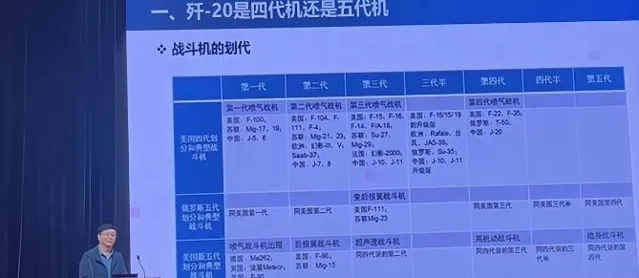

其实,这场「辈分」之争的根源,在于各国对战斗机划代标准的定义不同。冷战时期,美苏两大航空强国,就各自制定了不同的标准。二战后最早出现的喷气式战斗机,比如米格-17、F100这些,都被归为第一代喷气式战斗机,而像米格-21、F-4、歼-7这些后来者,就被美苏称为第二代战斗机。

不过,到了第三代战斗机这里,美苏就开始「各说各话」了。当时,美国航空技术发展迅速,F-14、F-15这些新式战机横空出世,而苏联的米格-23才刚服役没多久,美国一看这情况,就赶紧把F-14、F-15这些新家伙划为第三代战斗机。而苏联呢,则坚持认为拥有可变后掠翼技术的米格-23才是第三代战斗机,这就导致米格-23和F-15成了「同辈」。

到了80年代,苏联终于研制出了米格-29和苏-27,按照他们的标准,这两款战机妥妥地被归为第四代战斗机。可美国那边呢,F-15、F-16还被称为第三代战斗机,后来研发F-22的时候,才把F-22划为第四代战斗机,这就相当于把苏-27和F-22放在了同一水平线上。

在冷战时期,美苏两国基本上都是各自向自己的「小弟」们出口战斗机,井水不犯河水,美国人也不在乎自己的战斗机「辈分」比苏联低,毕竟实战才是检验真理的唯一标准。虽然米格-23号称第三代战斗机,但在面对美国第三代战斗机的时候,基本是被「按在地上摩擦」,谁也不会真的认为米格-23能和F-15、F-16相提并论。

然而,冷战结束后,情况就不同了。美俄两国都开始大量出口苏-27、米格-29、F-15、F-16这些战机,经常需要在同一个国家面前「同台竞技」。这时候,俄罗斯的苏-27顶着「四代机」的名号

而美国的F-15只能被称为「三代机」,这让美国人心里很不爽。所以在研发F-35的时候,美国人干脆修改了自己的战斗机划代标准,但依然和俄罗斯的标准有所不同。

美国的新标准是这样的:二战时期出现的德国Me-262、英国「流星」是第一代喷气式战斗机,使用后掠翼的F-86、米格-15是第二代喷气式战斗机,能够超音速飞行的米格-19、米格-21、F-4属于第三代战斗机,具备高机动性和完整航电系统的苏-27、F-15、歼-10是第四代战斗机,而拥有隐身能力的F-22、歼-20、苏-57,则被归类为第五代战斗机。

而中国在战斗机划代方面,由于没有可变后掠翼战斗机,加上80年代正值中美蜜月期,学习了不少西方先进的航空技术经验,所以在战斗机划代标准上,也选择了和当时美国一样的标准,把歼-7、歼-8称为二代机,歼-10称为三代机。

后来,美国修改了战斗机划代标准,但中国并没有跟风,依然沿用过去的标准。所以,在美俄都把F-15、苏-27称为第四代战斗机的时候,中国官方依然称歼-10为第三代战斗机。杨伟总设计师在演讲中也透露了中国官方的想法

前三代战斗机依然沿用过去的标准,歼-20被称为第四代战斗机,但大家也可以称之为第五代战斗机。而在研发下一代新型战斗机的时候,中国会直接跳到「第六代战斗机」,正式和美俄的标准保持一致。

虽然目前歼-10、歼-20的「辈分」比美俄战斗机低了一代,但这并不代表它们的性能就比美俄战斗机差。西方国家在介绍中国战斗机的时候,都会把歼-10称为「第四代战斗机」,把歼-20视为和F-22同级别的「第五代战斗机」。

在介绍未来空战和战斗机发展趋势的时候,杨伟总师还特别提到了美国的B-21轰炸机,这是美国未来执行「穿透式打击」的主力机型,专门用来对付中国的「反介入/区域拒止」战略。虽然B-21的载弹量和航程不如B-2,但它可以灵活地部署在亚太地区的基地,作战半径依然能够覆盖中国大部分地区。

而且B-21采用了开放式架构设计,未来可以不断升级和扩展能力,与其说它是一款轰炸机,不如说是一个现代化的空中作战平台,不仅可以投掷炸弹和导弹,还能执行侦察、电子干扰、指挥、无人机母舰甚至空战等任务。

未来的B-21甚至有可能变成一架「空中武库机」,在弹舱内携带大量的远程空对空导弹。它最经典的战术就是:F-35这些高机动的隐身战斗机负责在前方侦察和牵制敌机,发现目标后,就将情报传输给后方的B-21,然后B-21远程发射空对空导弹,远距离消灭目标。这样一来,F-35就弥补了载弹量不足的缺点,而B-21也不用担心机动性不足而被敌机近身攻击。

不过,B-21的首飞时间比预计晚了大约3年,美国原本计划在2025年让B-21形成战斗力,但现在看来,B-21能不能按时服役还是个未知数。杨伟总师还意味深长地说了一句:「B-21不如我们的(轰炸机)。」

现在,中美两国在军事上的差距越来越小,中国甚至在某些领域已经领先,比如高超音速导弹、大型驱逐舰和远程空对空导弹。但在轰炸机领域,中国和美国之间的差距并没有缩小,表面上看反而拉大了。

美国的新一代轰炸机B-21已经开始试飞,而中国的主力轰炸机依然是轰-6,这款脱胎于苏联50年代图-16的中型轰炸机,虽然经过了现代化改进,性能有所提升,但依然无法和战略轰炸机相提并论。

轰-6最大的问题是生存能力差,它既没有B-21那样的隐身能力,也不能像图-160那样超音速突防,很容易被拦截。这就导致轰-6在执行任务的时候,基本只能携带远程巡航导弹,在敌方导弹和战斗机的拦截半径外,对目标发动攻击。

而且,轰-6的载弹量也十分有限,最多只能携带6枚远程巡航导弹,火力和战略轰炸机根本不是一个级别。再加上轰-6的设计年代久远,改进潜力已经基本耗尽,未来很难再有提升空间。毫不夸张地说,轰-6和B-21之间,至少存在50年的差距,这是中美之间武器装备差距最大的领域。

当然,中国空军在建设战略空军的道路上,战略轰炸机是必不可少的。早在2016年,时任空军司令员马晓天就透露,中国正在研制新一代轰炸机。但6年过去了,中国的新一代轰炸机依然没有公开亮相,很多人都猜测,是不是遇到了什么技术难题。

但对于一个已经能够制造隐身战斗机和战略运输机的国家来说,研制战略轰炸机在技术上应该不存在什么障碍,如果中国想,完全可以在短时间内研制出B-52这样的战略轰炸机。

但从歼-20身上,我们就可以看出,中国航空人的眼光非常长远,他们研制新一代战机,不是为了追赶美军的脚步,而是要超越美军同类型的装备。中国当初研制战略轰炸机的时候,目标是超越美国的B-2隐身轰炸机,但以现在的眼光来看,B-2除了拥有隐身能力,其他方面的性能已经不算特别突出了。

到了2017年之后,美国的新一代战略轰炸机B-21进入快速研发阶段,它所展现出的各种先进设计理念,成为了中国的新目标,中国科研人员的目标不再是超越B-2,而是要超越美军正在研发的B-21。

所以我们可以大胆猜测一下,中国的新一代隐身轰炸机之所以迟迟没有露面,很可能是因为中途修改了性能参数,甚至是设计理念,现在正在研发的轰-20,已经不是2016年提到的那个「新一代战略轰炸机」了。

在军机研发过程中推倒项目重来,历史上也出现过,最著名的例子就是苏-27。苏联当初研制苏-27的目标,是为了压制美国的F-15战斗机,但在苏-27的原型机T-10首飞之后,苏联情报人员获得了F-15的机密数据,苏联设计师发现T-10的性能根本无法与F-15抗衡。

而这时,T-10原型机已经完成了飞行测试,第一批预生产型也即将投产,最终,总设计师西蒙诺夫顶住压力,对T-10原型机进行了大刀阔斧的改进,最终研制出了T-10S,也就是我们现在看到的苏-27。虽然中途修改设计,让苏-27的服役时间从1979年推迟到了1985年,但却让苏-27的性能得到了大幅提升,在飞行性能上成功压制了F-15。

中国在研发轰-20的过程中,也很可能出现了类似的情况,虽然影响了服役时间,但却获得了后发优势。虽然杨伟不是轰-20的总设计师,但他肯定对新型轰炸机的研制工作有所了解,甚至参与其中,在各种新技术的加持下,杨伟才有信心说出「B-21不如我们的轰炸机」这样的话。

虽然轰-20的具体性能还是个谜,但它肯定具备不亚于B-21的生存能力,在航电性能方面也不会逊色,在航程方面,它能够覆盖美国在太平洋的所有军事基地,甚至具备对美国本土实施空袭的能力。从「20家族」(歼-20、轰-20、运-20、直-20)开始,中国在军用航空领域,已经彻底追上了美国的脚步。