于抗美援朝的战场中,上甘岭战役可谓是创造了令人惊叹的「神迹」。

在这一战役中,美军的「金化攻势」被彻底粉碎,上甘岭也变为「联合国军」的「伤心岭」。

于是有言论称,美国人对上甘岭战役的了解,才让他们真正开始认识中国人。

在上甘岭战役里,美军对中国人有了更深认识,源于志愿军的两项绝活,究竟是哪两项他国军队学不会的绝活呢?

1952 年 10 月 8 日,美国单方面停止谈判。14 日,其猛攻上甘岭阵地,妄图夺 597.9 和 537.7 高地及五圣山,逼志愿军后退。

上甘岭战役在战火纷飞中拉开了序幕,激烈的战斗就此展开。

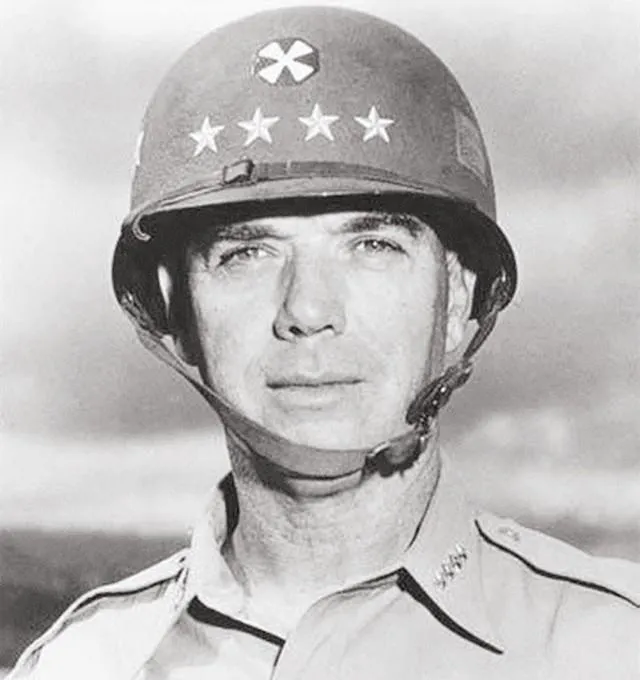

于上甘岭战役时,范弗里特所投放的弹药量,远超二战期间的规模。

然而,弹药的猛烈并非战争胜利的保障,此次战役中美军伤亡惨重,原计划伤亡 200 人,实际达 2.5 万,两个高地也未拿下。

1952 年 10 月 14 日的凌晨时分,战斗的号角骤然吹响,激烈的交锋就此展开。

范弗里特坚决执行「范弗里特弹药量」原则,以每秒 6 发的超高火力密度,朝志愿军驻守的两个山包狂轰滥炸,炮弹如潮。

在持续 8 小时的战斗中,我军前沿部队因缺乏有力炮火支援,伤亡极大,日伤亡人数高达 550 人。

更为糟糕的是,通往一线阵地的所有电话都断了,总部和前线部队的联络也随之消失。

至此,上甘岭的表面阵地首次出现了全部被敌军占据的情况。

19 日晚,休整后的四十五师集中兵力发起反击,怎料敌人早有防备,致使我军此次反击遭遇阻碍。

20 日,敌人疯狂反扑,上甘岭表面阵地又失守了,这让四十五师损失巨大,21 个步兵连半数以上有伤亡。

敌军状况同样糟糕,联合军派出 17 个营,伤亡远超范弗里特计划,达 7000 余人,原计划仅 200 人。

显然,「金化攻势」于上甘岭战役而言根本行不通。

10 月 24 日夜晚,为保障坑道战顺利进行,军长秦基伟将警卫连补充至一号坑道,执行穿越两道固定炮火封锁线的任务。

正是这无畏牺牲的精神,给后方争取了时间,进而为上甘岭战役的胜利筑牢了根基。

10 月 25 日这天,第十五军举行了军党委相关的会议。

军长秦基伟表明,哪怕伤亡惨重也要继续打,上甘岭独一无二,五圣山坚决不容有失。

一颗石子引发层层巨浪,十五军的战士们鼓足士气,准备向敌人展开反击。

10 月 30 日,我军又一次展开反击,出动 133 门重炮猛轰主峰。5 小时后,志愿军成功将主峰夺回。

然而,直至 11 月 2 日黎明,敌人都未能得逞,还被我军坚守部队反击,597.9 高地全部表面阵地被收复。

11 月 5 日到 18 日期间,敌人再度集结众多兵力,对上甘岭地区发起了极为疯狂的反扑行动。

然而我军坚守绝不退让之原则,多次与敌拼死激战,击退进攻超 130 次,成功收复并巩固了上甘岭阵地。

11 月 25 日,敌军已无法组织大规模反攻,上甘岭战役最终以志愿军的胜利宣告结束。

在这一役中,美国人对中国人有了全新认知,美军也对志愿军的两项绝技惊叹不已。

上甘岭战役时,敌我力量悬殊,敌人炮火密集轰炸,志愿军遭遇诸多艰难险阻。

于是,探寻出一套行之有效的作战办法,成了志愿军亟待解决的首要难题。

只有成功防守,才有后续反攻的可能,若不能,猛烈炮火中一切皆徒劳。志愿军据此战场特点,迅速构建了以坑道为主的防御工事。

他们于山上挖掘了若干坑道。敌人打炮,战士入洞躲避;敌军步兵靠近,战士便冲出杀敌。

如此行事的优势重点呈现在以下两个层面:

一方面,志愿军把坑道构建成完备体系,具备防、攻、机动和生活功能。我军借此能恢复、能消耗敌人,可攻可守,减少伤亡。

另一方面,志愿军构建以坑道为主干的防御工事,虽屡遭破坏,但借残存工事抢修维护,抵住进攻,减少伤亡,让「范弗里特弹药量」失效,大量歼敌。

完备坚固的坑道系统是上甘岭战役获胜的关键前提,既弱化敌军火力,又助我军坚守与争夺,尽显我军持久坚韧。

然而,胜利绝非仅仅依赖于「防守」,更在于主动「进攻」。

面对敌人猛烈的火炮攻击,我军虽投入众多火炮到战场,可数量上还是远逊于敌人。

由于敌我装备存在较大悬殊,志愿军不得不认真思考怎样运用火炮这一问题。

志愿军炮兵英勇无畏,创新出众多灵活战略战术,紧密配合步兵,让每颗炮弹都发挥出应有的作用。

在这种情况下,志愿军成功地把火炮装备方面的劣势转化为火力进攻的优势。

以下是其能够制胜的关键所在,主要涵盖了四个要点:

一是鉴于火力上敌强我弱,冲击出发地距目标又远,炮兵有重点用炮,不与敌炮兵硬拼,攻敌较弱步兵,遇威胁我军的敌炮,则以少量火炮出其不意射击。

其二,灵活运用各类火炮,包括山炮、野炮、榴弹炮、高炮及团属火炮,依性能分直协与远战炮群,力求性能发挥极致。

第三点在于紧密开展步炮协同工作,能够做到及时为步兵作战提供有力支援。

其四,炮兵训练出色,炮火精准猛烈,据美军所言每秒一发。有力支援步兵,减少我军伤亡,让进攻的联军陷入困境。

在特定的时间与空间内,我军成功获取火力优势,大幅降低人员伤亡,有力保障了上甘岭的胜利。

战争并非仅于前方激烈交锋,后方同样也是战场,同样存在激烈的争斗。

在后勤领域,我军逐步深入地展开了战略安排,从浅层到深层有序推进。

后勤的关键在于能否依照战况,迅速对后方力量做出恰当的调整与调动。

若要达成此目标,需保障我军运输与通信网正常运转,实现后方指挥及后备力量统一调度,达成增援防御之效,赶在敌军增援前我军先至战场。

人员调动要做好,供应和运输也不能有差错,通过实行包运责任制提升运输效率,增强志愿军后勤保障执行力。

正因如此,在后勤方面为战役的胜利提供了坚实保障。

总之,志愿军凭借坑道这一有力军事工事,融合火炮与后勤关键因素,持续消耗和杀伤敌人,扭转劣势,积小胜为大胜,出其不意赢得上甘岭胜利。

「三三制」战术萌生于抗日战争时,于国共内战时臻于成熟,在抗美援朝战争中,凭借其灵活特性助我军于敌强我弱时占优,属步兵「班组突击」战术。

在缺乏重武器支援掩护且士兵保护措施薄弱的情况下,为降低密集队形冲击敌阵时的伤亡,而制定了此战略原则。

「三三制」战术,简单来说,是以三人构成一组,采用三角形的进攻阵形展开作战。

它明确以班为单位划分成三个战斗小组,采用三角进攻队形。班长、副班长和组长分别带领,士兵在前组长殿后行动。

每个士兵都有着清晰的职责划分,有的负责进攻,有的进行掩护,还有的提供支援。

「三三制」起初因灵活性备受瞩目。战斗时,各小组能依敌人火力情况,灵活决定战术,比如散开前进、集中突进或后撤。

同时,本班火力能够灵活运用,进攻或后撤时,能集中或分散,遭遇炮击也能灵活处置,从而有效降低人员伤亡。

「三三制」战术不仅攻坚时能灵活完成任务,在执行诸如爆炸、投弹等特殊任务时也表现出色,能省人力减伤亡。

在抗美援朝的战场上,「三三制」表现极为出色,还被美国西点军校列为教学的经典案例。

那时,美军实力超群,其先进武器装备加上强大火力,曾给我军带来不小伤亡。

很明显,倘若直接硬拼,我军绝不可能占到任何便宜。

在这种情况下,我军运用了曾于抗日战争及解放战争时采用过的「三三制」战术。

冲锋之际,三人小队呈三角形排列,相互掩护,一个这样的战斗小组,近乎不存在战斗盲区。

我军采用时而集中、时而分散的灵活队形,致使美军难以摸清大部队位置,无法集中炮火,大大降低了遭受大规模炮火攻击的几率。

在抗美援朝战场上,敌我装备差异巨大,然而「三三制」为我军获胜赢得时机,在敌强我弱中与敌长时间激烈对抗,迎来曙光。

志愿军本能般的战术,持续且几乎不停歇的战斗力,加上绝不退缩的自我牺牲精神,让美军猝不及防。

上甘岭战役的胜利可谓是超乎想象的「奇迹」,令人难以置信,堪称战争史上的一段传奇。

在上甘岭前线奋战的战士并非神明,他们只是一群甘愿为国家奉献生命的平凡之人。

他们为求胜利,全力苦练两项「绝活儿」,甚至不惜付出包括生命在内的一切。

当直面死亡之际,人人皆会心生畏惧,然而他们脑中唯有一念:五圣山绝不能丢,决不许敌人踏上甘岭分毫!

上甘岭的胜利是由无数牺牲铸就,我军战士以鲜血为代价,给嚣张的美军沉重一击,打出了军威,扬了国威!