9月13日,俄罗斯国防部副部长亚历山大·福明在第十一届北京香山论坛上透露了一个重要消息:俄罗斯如今已具备击败各类西方武器系统的专业能力,并熟练掌握了现代化战术的运用,同时愿意与合作伙伴分享这一经验。

福明指出,西方武器在广告中常被宣传为性能优越,然而在战场上却往往「燃烧殆尽」,无法修复。相比之下,俄罗斯武器在实际战斗环境中充分证明了其有效性。

他还指出,俄乌冲突彻底改变了人们对现代战争的认知。就在几年前,无人系统在战争中如此广泛的运用还难以想象。与此同时,坦克的功能与防护能力在这场战争中得到了重新评估,反炮兵作战也迈入了一个全新的层面。

关于俄罗斯希望分享经验的合作伙伴,福明并未明确指出。然而,他在当天阐述俄罗斯对全球和亚太安全问题的立场时提到,中俄关系堪称国家间合作的典范,中国是俄罗斯在国际舞台上最重要的合作伙伴之一,仅今年的军事合作项目就已超过100项。

这一消息发布后,外界普遍认为俄罗斯会与中国分享其在俄乌冲突中积累的作战经验。那么,俄罗斯在反北约行动中的经验对中国的帮助究竟有多大?而福明所提到的战场变化中,又有哪些值得特别关注的方面?

俄罗斯对抗北约装备的经验具有重要意义。尽管乌克兰并未全面装备北约最先进的武器系统,但其中如海马斯火箭炮、M777榴弹炮、M1坦克和豹-2坦克等,依然在北约国家中服役。如果未来几年北约加速向亚太地区扩展,中国也有可能面临这些装备带来的威胁。

其次,除了这些战场上「可见的装备」之外,北约还有一些「隐形的装备」在战场上发挥作用。比如,当乌克兰从黑海方向出动无人机或无人艇袭击克里米亚或俄罗斯本土时,周边北约国家的无人机或侦察机必然会起飞,为其提供侦察信息和信号中继支持。

当乌克兰军队需要展开攻势,或对俄罗斯的重要目标实施「斩首」行动时,北约的情报系统便会随之启动,借助卫星、侦察机及网络武器等设备,为乌克兰提供所需的情报支持,协助其捕捉俄罗斯的弱点。

黑海上发生的「喷油攻击」事件表明,俄罗斯无法直接向西方无人机开火。

乌克兰军队经过北约训练,部分装备了北约武器,并融入北约指挥体系,在战争初期给俄罗斯军队制造了许多困难。「海马斯」机动灵活,不断摧毁俄军的后勤补给系统;M-777在无人机的引导下,精确打击俄军的装甲突击部队;海上的无人艇接连袭击俄军舰船,甚至直接炸毁了克里米亚大桥;乌克兰军队的远程无人机至今仍持续攻击俄罗斯的基础设施。

在这场冲突中,北约的侦察监视设备表现得超乎预期。在战争初期,它们连续捕捉到俄军的弱点,协助乌军精准突破俄军防线,从而促成了俄军在哈尔科夫的惨败。

俄军在过去两年多的时间里,经过持续的探索与调整,逐渐适应了全新的战场环境。他们不断寻找应对策略,逐步巩固了战场上的主动权,同时也摸索出了一套全新的作战方式。

在冲突初期,俄军在使用坦克作为突击力量时,因缺乏顶部和侧面防护以及有效的扫雷装备,导致大量坦克被地雷、无人机、大口径火炮和便携式反坦克导弹摧毁。即使是经过特别强化顶部和侧面防护的T-90M和T-80BVM,也难以有效抵御大口径炮弹和攻顶武器的精准打击。

随后,俄军重新调整了坦克在防护、机动性和观测能力之间的平衡。2022年升级的T72B3M坦克开始配备全方位反应装甲和防御顶部攻击的顶棚,坦克扫雷犁也逐渐受到重视。这一理念不断演进,最终催生了「海龟」坦克的设计。

「海龟」坦克类似于曾经的坦克歼击车,几乎完全舍弃了坦克的观测能力和机动性,安装了沉重的扫雷犁,并在坦克上覆盖了大型装甲棚,仅在前方留有极为有限的观瞄窗口。而在实际使用中,这类坦克基本不考虑装甲对抗场景,主要被用于步兵小队的突击和提供间接火力支援。

对俄军而言,这是基于冲突经验得出的「最佳方案」。在这场战争中,坦克的反装甲功能已被无人机和火炮所取代,而无人机还能提供远超坦克观瞄设备的侦察与战场感知能力。坦克唯一不可替代的作用,是在突击时为步兵提供火力支援和掩护,作为移动火力堡垒发挥作用。尽管坦克在战场上依然重要,但其作用的重点已经发生了转变。

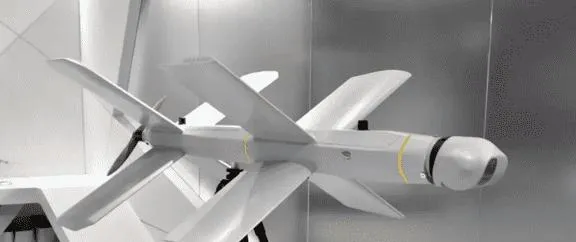

「柳叶刀」察打一体无人机已经在一定程度上替代了部分反装甲和反炮兵的任务。

「海龟」坦克的装甲棚虽然厚度较薄,无法抵挡传统穿甲弹的直接攻击,但其设计可以使无人机或反坦克导弹的聚能破甲战斗部提前引爆,从而大幅削弱穿甲射流的破坏力。此外,对于一些大口径炮弹的近失弹,这些钢板能够有效减缓破片的速度,避免脆弱的侧后装甲被穿透。即便面对大口径炮弹的直接命中,装甲棚也能提前引爆弹药,减弱车内乘员承受的冲击波,并降低破片对车体的撞击速度,从而提升车组的生存几率。

这种改装还有一个优势,即对改装所用的原车型号要求不高。由于从T-62到T90M的侧后装甲并未发生质的飞跃,这种改装主要针对破甲弹和榴弹,特别加强了侧后防护。坦克正面的内部防护性能并非关键因素,因此,俄罗斯库存中的大量老旧坦克也能够派上合适的用场。

这些坦克并非不可战胜,前线依然有部分「海龟」坦克遭遇损失。然而,与过去相比,这些坦克的生存能力显著增强,能够发挥更大的作用并提供关键支援。

随着坦克和无人机的广泛应用,火炮的作用也随之改变。在无人机长时间滞空进行修正的条件下,即使是老旧的牵引火炮也能实现精准打击支援。而传统通过炮兵定位雷达和反制炮击的反炮兵作战模式,也因无人机的侦察能力得到了简化。只要侦察无人机锁定了正在开火的敌方火炮,便可以立即发动攻击或呼叫队友支援攻击。

这正是福明所提到的全新现代化战术。俄军通过调整过去装备的战术定位,更高效地发挥了武器的作用;而尽管接受北约训练的乌军也在使用无人机,他们的战术思维却未能及时跟进,许多被摧毁的M-1和豹-2坦克没有增加更多防护,在担任突击任务时成为了「活靶子」。

此外,俄罗斯还通过无人机进行海上侦察,并保持战机的常态化巡航,以应对乌克兰军队的海上袭击。与此同时,俄空天军加速滑翔炸弹的生产,利用其在防区外打击乌军坚固目标,并辅以巡航导弹和弹道导弹对乌军基础设施进行轰炸,牢牢掌控战场主动权。

客观来说,这类作战经验对中国的借鉴价值有限,主要因为俄罗斯面临的诸多局限。如今的局势对俄罗斯而言,更多是一种无奈之举。如果相同的情况发生在中国,结果很可能不会像俄罗斯那样显得如此慌乱。

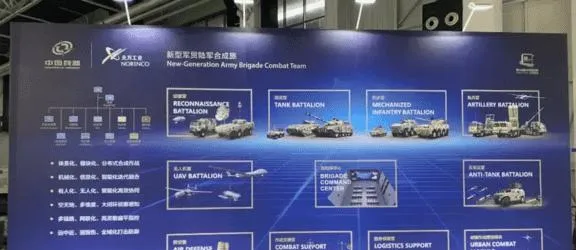

以坦克防护问题为例,国产坦克长期以来在侧面和后方的防护一直是主要弱点。然而,早在俄乌冲突之前,中国对坦克的定位已经悄然发生了变化。坦克装甲对抗的职能不再像过去那样被过度强调,许多反装甲任务逐渐被新型制导反坦克武器所取代。而坦克本身的设计理念,更多地着眼于服务整个战场和部队的综合装备体系。我们从15式这款被称为「最重的轻型坦克」上就可以看到这种变化的体现。

坦克的防护问题更多地趋向于主动化,通过系统化、全方位的打击能力,消除战场上的潜在威胁。此外,坦克自身则通过信息化手段融入战场感知系统,并以动态方式发挥作战支援的作用。

即便中国坦克没有像俄军坦克那样配备「龟壳」防护,其强大的信息化能力以及更加先进、完善的作战体系,仍能显著提升坦克的生存率。尤其是在无人机领域,中国已经达到了全球领先的地位。可以说,没有哪个国家在无人机方面拥有比中国更大的优势,同样也没有哪个国家比中国更了解如何反制无人机。毕竟,全球大部分无人机都是中国制造的。当俄乌两国通过各种途径在国际市场上收购二手的中国产无人机时,怎么能让人相信中国没有掌握反制自己产品的手段呢?

类似于远程火箭炮反制、制导武器使用以及如何应对西方信息化体系的问题,情况也是如此。俄罗斯面临的许多困境,源于其自身信息化水平落后和工业产能不足,但这些在中国并不存在。中国不仅没有这些短板,甚至在产能方面足以与整个西方抗衡。如果中国处于俄罗斯的境地,绝不会像俄罗斯这样举步维艰。

即便在美军内部,"违规"使用中国无人机的现象也屡禁不止。

因此,直接将「俄罗斯经验」作为中国对抗北约的「制胜法宝」是不合适的。对中国而言,俄罗斯的经验更多的是一种参考和验证,尚不足以发挥决定性作用。此次经验分享最为关键的,或许在于展现了中俄紧密的军事合作,这使得美国看到了在西方压力下中俄的团结姿态。接下来,美国可能不得不重新评估对中俄施加军事压力的策略,并仔细权衡自己是否有能力在两场战争中同时战胜这两个大国。