近来,央视军事频道播出的 「淬火」系列纪录片成为了国内外媒体关注的焦点,这部纪录片多角度、全方位地展示了解放军新质战斗力生成和新型武器装备建设的最新成果,其中不少从未公开的新型武器装备细节也随之揭开了神秘面纱。尤其是在最新一期的节目中,福建舰的升降式电磁弹射操作室、电磁弹射击发按钮、弹射前保障调度训练以及电磁弹射器导轨近景画面更是首次亮相,引发了广泛的关注与讨论。

细心的观众会发现,福建舰的一些设计细节令人眼前一亮。例如,作为飞行甲板上最重要的航空保障设施之一,福建舰的电磁弹射操作室采用了与美国 「福特」级航母新一代弹射器控制站相似的结构,均配备了可升降的六边形观察窗。

此外,为了保障舰载机和甲板下操作人员的安全,福建舰的电磁弹射操作室还增加了顶部装甲层保护,这与

「尼米兹」级航母弹射器控制室无装甲保护的设计形成鲜明对比。

美国 「战区」网站在 9 月 12 日对相关视频进行了深入分析,认为从「淬火」系列纪录片中曝光的画面来看,福建舰的电磁弹射各子系统与美军「福特」级航母高度相似,尤其是飞行甲板航空保障的配置和编组明显借鉴了「福特」级航母的设计思路。

「战区」网站指出,飞行甲板航空保障子系统是航母区别于其他大型主战水面舰艇的重要标志,也是保障各型号舰载作战飞机在航母上起降回收和有序作业的核心,很大程度上决定了一艘航空母舰的综合作战能力。

作为传统的海军强国,美国在航母的设计、建造和使用方面积累了近百年的丰富经验,在航空保障系统的设计、研制、试验和使用上更是拥有大量宝贵经验和可靠数据。因此,中方选择有针对性地借鉴美军在航母设计和使用方面的成功经验,无疑是一种高效且务实的做法。

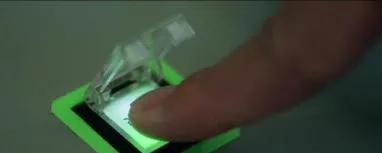

「淬火」系列纪录片展现的画面显示,福建舰的保障人员组成了一支支「一站式工作组」,这意味着福建舰采用了与「福特」级航母类似的「一站式保障站位」配置。舰载机在起飞前,只需在一个保障站位即可完成维修、通电检测、供电、加油、挂弹等所有保障作业,无需像「尼米兹」级航母那样在不同站位间来回奔波。

这种 「一站式」保障模式简化了保障流程,缩短了舰载机的出动准备时间,减少了人员冗余,显著提升了综合保障效率。此外,我们还能看到,福建舰甲板上那些身穿黄色马甲的工作人员,背后的标志也从「起飞」变成了「弹射」,这一细节变化也体现了福建舰从滑跃型航母到弹射型航母的转变。

众所周知,作为现代军事科技的集大成者,航空母舰已经成为大国海军执行多样化作战任务的标配,而舰载机则是航母战斗群中夺取和保持制空权、制海权以及制电磁权,实现最终军事目标的重要手段。

受限于航母上特殊的起降条件,滑跃起飞方式存在诸多限制因素,弹射起飞方式则成为了舰载作战飞机海上起飞的核心关键。 与新一代电磁弹射器相比, 「尼米兹」级航母上装备的蒸汽弹射器存在着弹射机构体积大、能量利用率低、能效不高、能量输出不可控、弹射容错能力差等缺陷。

此外,蒸汽弹射器还存在着对舰载机机体造成长期应力损伤等问题,而美军的

EMALS

电磁弹射器可以弹射起飞重量从

0.2

吨到

45

吨的各型舰载机,这是「尼米兹」级航母上的

C-13-2

型蒸汽弹射器无法比拟的。

不仅如此,航母上的蒸汽弹射器配套设施繁多,系统操作和配置复杂,其缝式缸体对产品加工精度和材质要求极高,且 U 型密封条磨损严重,需要经常更换,维护成本高昂,需要在飞行甲板部署大量弹射器维护人员。

相比之下,

「尼米兹」级航母的

C-13-2

型蒸汽弹射器的重大故障周期为

405

周,而「福特」级航母的电磁弹射两次重大事故之间的间隔周期高达

1350

周左右,在可靠性方面,蒸汽弹射器明显逊色于电磁弹射器。

更重要的是,航母的大部分作战任务都由舰载机完成,因此舰载机的出动回收能力和单位效率成为了衡量航母综合作战能力的关键指标。 美方进行的对比实验表明,蒸汽弹射器在出动效率方面明显低于电磁弹射器。

根据美国海军有关弹射器的对比理论模型和建模仿真模型,在

12

小时持续出动回收能力方面,「尼米兹」级航母仅为「福特」级的

77%

左右,在

24

小时高强度出动回收能力方面,「尼米兹」级航母仅为「福特」级的

69%

,而且「福特」级航母的飞行甲板保障人员还减少了

300

多人,航空联队的保障人员也减少了

20%

。

基于美军的经验教训,我国有关科研单位原本为 003 型航母配套研制生产的某型蒸汽弹射器虽然已完成设计定型工作,但经过与电磁弹射器的对比实验,海军最终决定调整 003 型航母设计方案,为福建舰换装新型电磁弹射器,而研制周期长达 15 年的蒸汽弹射器则转入技术储备。