1969年,中苏边境上的紧张局势达到了历史巅峰。 苏联百万大军集结在中国边境,随时可能挥军南下。 面对这样的强大敌人,中国却毫不示弱,不仅没有退缩,还通过全国范围的「 深挖洞、广积粮」 展现出强硬态度。

那么问题来了,为什么在如此巨大的军事压迫下,苏联最终选择了克制?是什么让曾经的超级大国不敢轻举妄动?

这背后隐藏着许多鲜为人知的原因,军事力量、核武器威慑、美国的干预以及中国的强大民众意志,共同构成了这一场未曾爆发的战争。

中苏关系为何骤变?昔日「兄弟」反目成仇

1950年,新中国成立后,苏联与中国曾是亲密无间的「 兄弟 」。斯大林时期,苏联对中国的军事、经济援助可谓不遗余力。但到了1950年代末,随着 赫鲁晓夫上台,苏联开始推行「修正主义」政策,双方的矛盾不断升级。

中国认为苏联背离了社会主义的初衷,尤其是1958年中国炮击金门时,没有事先通知苏联,这直接加深了彼此的嫌隙。

到了1969年,中苏关系彻底恶化,珍宝岛事件更是让两国几乎剑拔弩张。

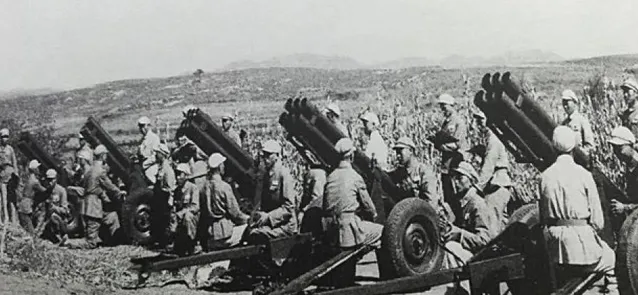

苏联不仅在边境集结了50个师、百万大军,还动用强大的装甲部队和空军,威胁随时发动进攻。

苏联军力强大,但中国并非「软柿子」

在1969年的全球视野中,苏联无疑是军事超级大国,其军力足以与美国抗衡。但中国,尽管还处于发展阶段,却并不是「 软柿子 」。

从数字上看, 苏联在亚洲部署的兵力高达127万,拥有4200架飞机和14300辆坦克,而中国的兵力则约有350万,飞机4600架,坦克8000多辆。 表面上,苏联的装甲和武器更先进,但中国军队也并非一无是处。

中国军队在抗日战争和抗美援朝中,已向全世界证明了他们的实战能力。尤其是在朝鲜战场上,中国志愿军凭借极为有限的装备,硬是顶住了以美国为首的联合国军的猛攻。这种实战经验让苏联不得不重新评估中国的军事实力。

更重要的是,1969年的中国与1950年已不可同日而语。经过19年的建设,中国的军事力量得到大幅提升。特别是空军,虽然与苏联相比仍有差距,但中国拥有的4600架飞机足以在局部战场上形成制空权。苏联想通过一场闪电战迅速压倒中国,绝非易事。

核打击的威慑:苏联为何不敢轻易动核?

除了常规军力之外,1969年的苏联在核武器领域已经称霸全球。根据公开资料,苏联当时拥有超过1000枚核弹头,数量甚至超过了美国。因此,苏联一度扬言要对中国进行「外科手术式的核打击」,试图通过核武器解决问题。

但为什么苏联最终没有动用核武器?原因有两个。

首先,中国也是核大国 。1964年,中国成功进行了首次核试验,1967年更是爆炸了第一颗氢弹。中国虽然核力量不如苏联强大,但在战略层面上,已经具备了对苏联进行报复性打击的能力。这种「相互毁灭」的核平衡让苏联在动核之前必须三思。

其次,美国的态度 。当时的全球格局仍处于美苏冷战对峙的状态。苏联如果贸然南下,中国可能倒下,但美国不会坐视不理。事实上,美国在亚洲驻扎了25万军队,并明确表示如果苏联对中国动武,美国将立即参战。更何况,尼克松政府为了对抗苏联,早已开始推行对中国「接触加缓和」的外交政策,避免让苏联在亚洲扩张。因此,苏联即使再强大,也不敢同时面对中国和美国的联合反击。

中国的民众意志:深挖洞,广积粮,死磕到底

1969年,面对苏联的威胁,中国全国上下表现出了惊人的团结和不屈的意志。毛主席的指示「深挖洞,广积粮,不称霸」成为了全国人民的行动指南。无论是城市还是乡村,民众都在加固防御工事,储备粮食,准备迎接最坏的局面。

中国的态度非常明确:即使面对核打击,也绝不屈服。全国人民的这种「死战到底」的决心让苏联不禁忌惮。如果战争真的爆发,苏联将面对的不是一个轻易妥协的对手,而是一个准备与其血战到底的强大国家。历史证明,民族的团结和抵抗意志常常能够战胜外来侵略者,苏联自然也明白这一点。

结语:苏联为何没敢南下?

1969年苏联百万大军集结在中国边境,表面上风声鹤唳,战争一触即发,但战争的背后,是复杂的国际关系和战略考量。中国的军事实力、核威慑、美国的干预以及中国民众的坚定决心,交织成了让苏联不得不克制的因素。

这场边境对峙,最终以没有爆发的战争收场,展现出的是冷战时期大国博弈的高超智慧和复杂局势。苏联南下的梦想被现实中的多重制衡击碎,也让中国在这一时期的国际地位得到了进一步的巩固。

在历史的长河中,这场战争或许未曾打响,但其背后的故事仍然是中苏关系乃至冷战史中不可忽视的重要篇章。#珍宝岛自卫反击战